綜合物探在巷道掘進超前探測中的應用

李進 李志強

(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)

煤炭作為支撐工業能源的主體,多年來在伴隨我國工業高速發展的同時,礦井建設也在逐步興起。進入二十一世紀,我國千萬噸級大型礦井,先后在山西、陜西、內蒙古等地相繼建成;與此同時早年間建成的小型礦井,由于其生產能力不足,應對災害的防控能力有限,對資源的開采利用率難以保證等原因;國家先后出臺相關政策規定,在政府主導下,對政策之內的小型礦井進行整合,統一部署規劃,打造現代化智能礦井;提升礦井生產能力、提高資源回采力、加強安全應急防控等綜合能力。由于歷史和規劃原因,一些礦井在整合過程中資料缺失,封閉巷道的重新啟用等,會產生一些新的安全隱患,如不對類似問題加以勘查清楚,盲目施工建設,會造成難以預計的安全事故。因此有必要對存疑的區域進行合理的勘探,保證后續建設的安全。而在已有地質資料不全的情況下,“物探先行”能夠對目標區域地質情況有一個初步的認識,為下一步工作提供科學依據。當井下巷道開拓過程中出現地質異常體,如采空區、斷層等破壞了煤層的完整性,和原煤(未開采煤層)相比表現出不同的物理性質,比如說介質的密度、和電性,這就為地震波法勘探和瞬變電磁探測提供了物理基礎[1-4]。本文將以工程示例對上述物探方法在實際中的應用展開介紹。

1 瞬變電磁探測原理

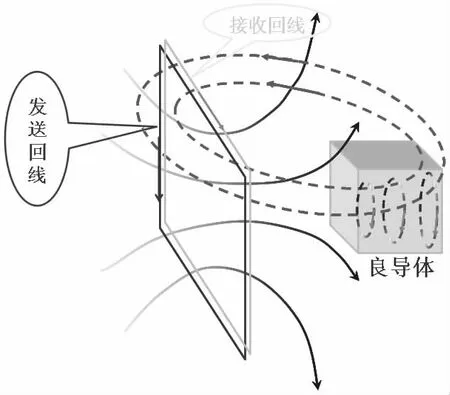

瞬變電磁法其探測原理是:依據電磁感應定律,在線框中供入階躍的脈沖電流時,會沿著電流運動方向的法向產生磁場(發射線框的法向),該磁場是人為產生的磁場,稱一次磁場。一次磁場在地層中擴散時,由于地質體的電性差異,使得地質體中的電荷受洛倫茲力產生位移,即“渦流”。在一次磁場逐漸消失的同時地質體中電荷渦流也在衰減,而變化的電場會產生磁場,因此由電荷渦流衰減產生的磁場稱為二次磁場,且該二次磁場隨著渦流的衰減也在減弱。最后根據電磁感應定律,在接收線框中衰減的二次磁場會感應出電流。通過對接收回線中感應電流信號進行分析解譯,即可得到地層的電性信息,以此達到對地質體進行分辨的目的。根據以上原理,當地下存在良導地質體時(電阻值較低的地質體),由一次磁場引起較大的渦流,在一次場衰退時渦流也相對衰退較慢,據此可以對低阻地質體有良好的分辨率。良導地質體瞬變電磁感應原理圖如圖1 所示。

圖1 良導體瞬變電磁感應原理圖

式中t 為傳播時間,σ 為介質電導率,μ0為真空中的磁導率。

2 地震超前探測原理

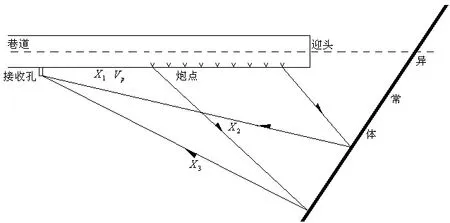

地震超前探測原理是:根據巷道分布及所要探測的位置沿巷道后方布置相應的觀測系統(包括檢波器的位置分布和震源的位置分布),如圖2 所示。由炸藥爆炸產生的地震波傳播時在地層變化差異較大的分界面(如斷裂破碎界面、采空區、巖溶陷落柱等不良界面)會產生反射波。根據地震波反射界面與地震測線呈垂直或高傾角空間關系,會引起負視速度時距特征。最后應用Radon 變換技術對反射時距曲線的負視速度特征進行上下行波分離,提取出巷道前方的反射波信息,即可達到對巷道前方地質界面探測的目的。

圖2 地震超前探測原理圖

3 工程實例

山西某礦由3 個小型生產煤礦整合形成。其整合后采區回風大巷、膠帶大巷、軌道大巷和西部設計巷道接近整合前3 個小型礦井其中之一(以下簡稱前礦井)的井田邊界,該前礦井某工作面采空區具體位置及其富水性不詳。為指導采區回風大巷、采區膠帶大巷、采區軌道大巷的安全掘進及邊界防隔水煤(巖)柱的留設,采用礦井地震和瞬變電磁相結合的方法進行超前探測。本次地震探測儀器采用KDZ3113 礦井地震勘探儀,瞬變電磁法勘探使用的是YCS2000A 瞬變電磁儀。

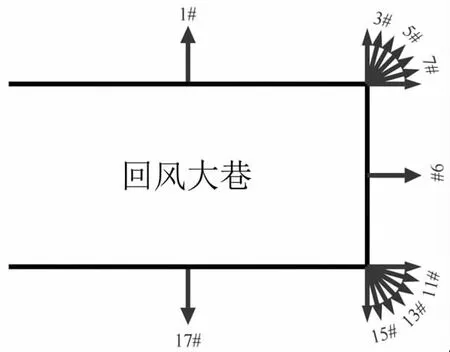

瞬變電磁超前探測在采區回風大巷迎頭位置進行。采用U 型觀測系統,從巷道左幫至右幫共計布置17 個測點,在側幫與迎頭的拐角處以0°、30°、45°、60°、90°進行了測點的加密。每個測點沿頂板45°、頂板30°、頂板15°、順層(0°),底板-15°、底板-30°、底板-45°、進行7 個方向的探測。現場測點布置及探測方向如圖3 所示。

圖3 瞬變電磁超前探測測點布置示意圖

地震超前探測炮孔和接收點均布置在采區回風大巷巷道右幫。設計24 個炮孔,第一炮距離迎頭2m,炮孔間距2m,炮孔孔深1.5m,單孔藥量100g;布置兩個三分量檢波器進行接收。井下實際施工炮孔24 個,單孔藥量100g。采集有效數據24 炮,5 個三分量檢波器接收。受硐室影響,第8 炮和第9 炮炮孔間隔7.7m,以實際測量距離進行計算。現場測點布置及探測方向如圖4 所示。

圖4 地震超前探測觀測系統

4 資料分析

對本次采集的瞬變電磁數據進行處理與解釋,繪制出視電阻率平面圖,計算結果表明可較好反映目標地質體內電阻率異常。圖中坐標原點位于迎頭中心。這里需要提及的是,受瞬變電磁探測原理所致,瞬變電磁探測在0~20m 范圍內為探測盲區。

圖5 是本次瞬變電磁探測的視電阻率等值線圖。從圖中可以看出,探測區域內整體視電阻率值分布較均勻且阻值較高,探測體積內存在2 處相對低阻異常區:YC1:該異常區位于迎頭前方35m,頂板垂高25m 附近(頂板30°視電阻率斷面圖),推測為局部的砂巖裂隙水,富水性較弱。YC2:該異常區位于迎頭前方20~40m,巷道右幫~右幫30m 范圍內(底板-15°視電阻率斷面圖),富水性較弱,推測為煤層夾矸變化或煤巖體內的裂隙水。

圖5 瞬變電磁成果圖

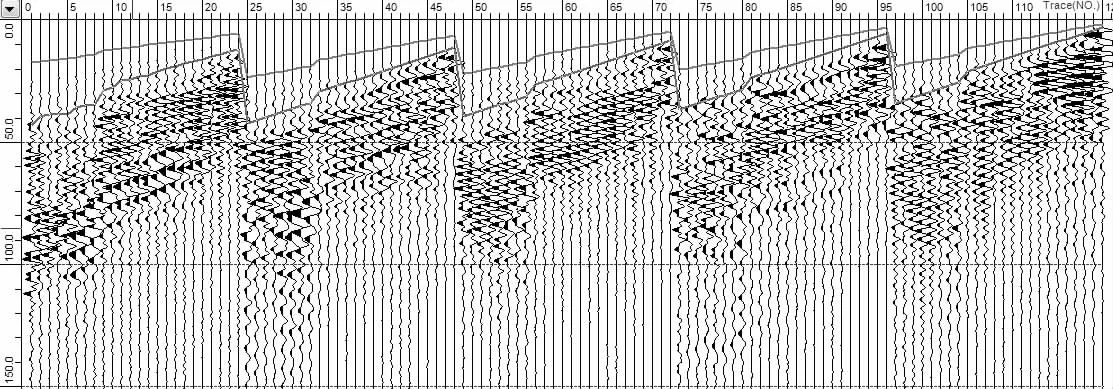

本次地震超前探測施工環境較好,現場無明顯震動干擾。圖6 為接收點原始地震記錄,從圖中可以看出地震波初至清晰,體波、面波發育良好,整體數據質量較高。將現場采集到的地震數據經過預處理-頻譜分析-直達波求取-反射波提取-速度分析-深度偏移等處理流程,獲得疊加偏移剖面。

圖6 接收點原始地震記錄

圖7 為地震波形的頻譜分析圖,從圖中可以看出主頻范圍為60~400Hz。圖8 為本次采集地震波形和直達波速度拾取圖。從圖中可以看出直達縱波速度為3.0m/ms,直達橫波速度為1.73m/ms。利用直達波速度可基本確定本探測區域速度范圍。

圖7 地震記錄頻譜圖

圖8 實測波形及直達波速度拾取

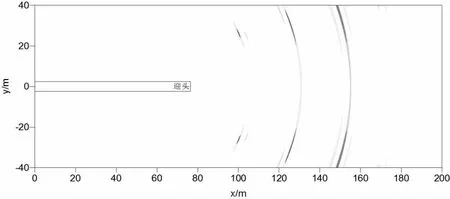

圖9 為回風大巷巷道前方深度偏移成像結果,深度偏移剖面反映了巷道前方彈性差異界面在空間的位置關系。圖中用不同的顏色表示反射波振幅的大小,顏色越深代表該處反射波能量越強。圖中坐標原點為最后一個接收點,三采區回風大巷迎頭在77.9m 處。從剖面中可以看出,自迎頭向巷道前方120m 范圍內存在3 組反射界面,但反射波能量均較弱。

圖9 回風大巷地震偏移成像

a.R1:該反射界面位于巷道迎頭前方32m、右幫12~25m,反射波能量較弱,和瞬變電磁解釋的YC2 相對應,推測為煤層夾矸或煤巖破碎。

b.R2:該反射界面位于巷道迎頭前方53m~60m,反射波能量較弱,推測為煤體破碎。

c.R3:該反射界面位于巷道迎頭前方82m~88m,反射波能量相對較強,推測為煤層夾矸或煤體破碎。

5 結論

本次瞬變電磁探測范圍內煤體電阻率整體較高,解釋相對低阻異常區2 個:YC1 位于頭前方35m,頂板垂高25m 附近,推測為砂巖裂隙水;YC2 位于三采區回風大巷右前方20~40m,推測為煤層夾矸或煤巖體內的裂隙水。從視電阻率值分析兩處異常的富水性較弱。

地震超前探測解釋波阻抗界面3 個:R1(迎頭前方32m、右幫12~25m)、R2(迎頭前方53~60m)和R3(迎頭前方82~88m)。但反射波能量均較弱,推測為煤巖體破碎或夾矸影響。地震解釋R1 界面與瞬變電磁YC2 位置相近。