基于DEM的三岔河流域河網提取分析

曹 敏,李 飛

(楊凌職業技術學院,陜西 楊凌 712100)

1 研究意義

河網是河流從源頭到河口,沿途匯集眾多的支流,溝成復雜的網絡系統[1],是重要的地形要素之一,是描繪地形地貌和水文特征的重要參考,對水資源規劃、利用、優化配置及防洪抗旱、旅游、灌溉等方面具有重要意義[2]。從全國范圍來看,我國的河流東多西少,河網密度不均勻。貴州省的河流處于長江和珠江兩大水系上游的交錯地區,是重要的生態保護區[3]。三岔河則是長江上游南岸最大支流烏江的一級支流,提取三岔河流域的河網信息,可以反映流域的水資源和降雨徑流的分布,并且可以為流域的水文模型研究提供基礎河網數據。

2 研究區域與研究方法

2.1 研究區概況

本文的研究區域是三岔河流域。三岔河位于貴州省西北部,屬于烏江流域支流,發源于烏蒙山東麓咸寧縣鹽倉鎮,河流全長325.6 km,地理坐標為:東經104°05′~106°06′,北緯 26°02′~27°01′。

2.2 數據基礎

研究區的矢量邊界圖為中國1∶400萬矢量圖,根據研究區概況中三岔河流域所包含的縣市范圍,運用ArcGIS裁剪工具,裁剪出研究區的邊界圖。DEM數據下載網址為http://www.gscloud.cn。空間分辨率為30 m×30 m,研究區的條帶號包括:106-25,103-26,104-26,105-26,106-26,103-27,104-27,105-27,106-27。運用ArcGIS軟件的“鑲嵌至新柵格”工具,將所有條帶號的影像進行拼接,再以研究區的邊界為掩膜提取研究區的DEM影像。研究區高程值最大為3034 m,最小為618 m。

2.3 研究方法

2.3.1 河網的提取方法

河網的提取主要步驟為:填充DEM數據的洼底;計算匯集累積量;均值變點法確定閾值;提取河網。

2.3.2 均值變點分析法的原理

閾值的確定采取均值變點分析法。均值變點法是對一組非線性的數據進行處理和計算的數學方法,對于樣本數為N的有序數列{xi}(i=1,2,…,N),首先計算樣本區間整體方差S,其計算公式如下:

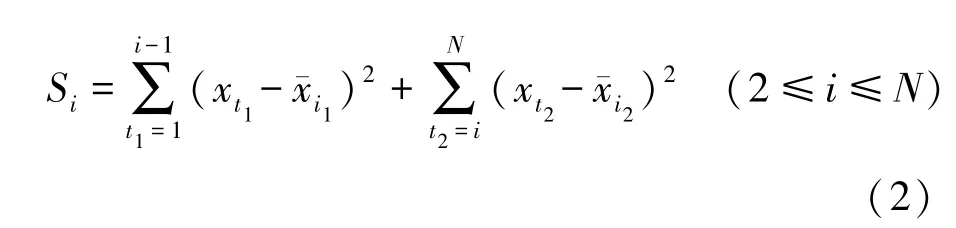

式中:xi為第i個樣本的值;ˉx為整個樣本的算術平均值。其中{xi}數列由閾值數據T取對數lnT求得。以xi點為界限將樣本分為兩段,分別計算每段樣本的算數平均值和,并計算第i個分段樣本的Si,其計算公式如下:

Si與S差值最大值對應的點就是變點,即選取的閾值數值。

2.3.3 地形起伏度的計算

地形起伏度是地形分區的重要參數,指一個范圍內海拔最高點和最低點的差值[4]。

3 河網提取的流程

3.1 提取流程

ArcGIS的水文分析工具可用來建立水的流動模型,分析地表水流的產生位置及流動方向。地表水流動的方向通常是坡度最陡的方向,所以確定了水流方向,便能計算出給定的網絡有多少水流匯入[5]。具體流程為:通過DEM數據生成水流方向數據,計算洼地生成無洼DEM,計算無洼DEM水流方向,計算匯流累積量數據提取河網。為了得到更精確的河網,確定閾值采用均值變點法[6]。

3.2 基于DEM提取河網的步驟

在提取河網的流向前,要先對DEM數據進行預操作生成無洼地的DEM數據。

3.2.1 水流方向確定

水的流動方向是DEM數據提取河網極其重要的一個因素,通過計算中心柵格與鄰近柵格的最大距離權落差來確定[7]。ArcGIS軟件中計算水的流動方向就是通過單流向法的 D8算法來進行的。D8算法的基本原理是:假設水的流動方向唯一,則每一個網格中水的流動方向可以通過其相鄰的8個網格編號來獲得,8個網格對應8個方向(東、東南、南、西南、西、西北、北和東北,分別用1,2,4,8,16,32,64 和 128特征值表示),坡度最大的就是水流方向。

3.2.2 匯流累積量計算

匯流累積量反映了上游水流經過該單元格的柵格數量及水流累積量,積累到一定程度,即可形成地表徑流[8],即越有可能是河流區域。計算方法是:用規則柵格代表DEM中每一單元格的積水量,通過各單元格中水的流動方向計算該區域的匯流累計量。

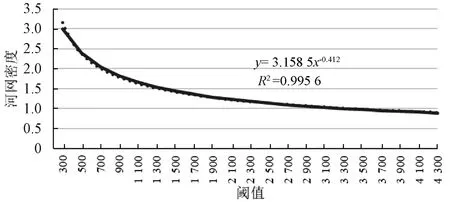

3.2.3 確定閾值提取河網

完成水流方向和匯流累積量計算之后,需要根據研究區的氣候、地形等條件,計算提取河網用的最佳集水面積閾值[9]。貴州三岔河流域用均值變點分析法確定最佳集水面積閾值,并提取河網信息,計算閾值為 300,500,700,900,1100,……,4300時的研究區河網密度,結果如圖1所示。

圖1 河網密度和閾值擬合圖

從圖1可以發現,河網密度和閾值呈冪函數關系,河網密度隨著閾值的增大而快速減小,當閾值達到某一個值時,減小的幅度減弱,趨于平緩,因此曲線上存在一個拐點,該點為曲線由陡到緩的值,這個點所對應的閾值就是最合適的集水面積閾值。通過對圖1分析可知,該拐點應在900~1300閾值之間,由均值變點分析法可確定閾值。

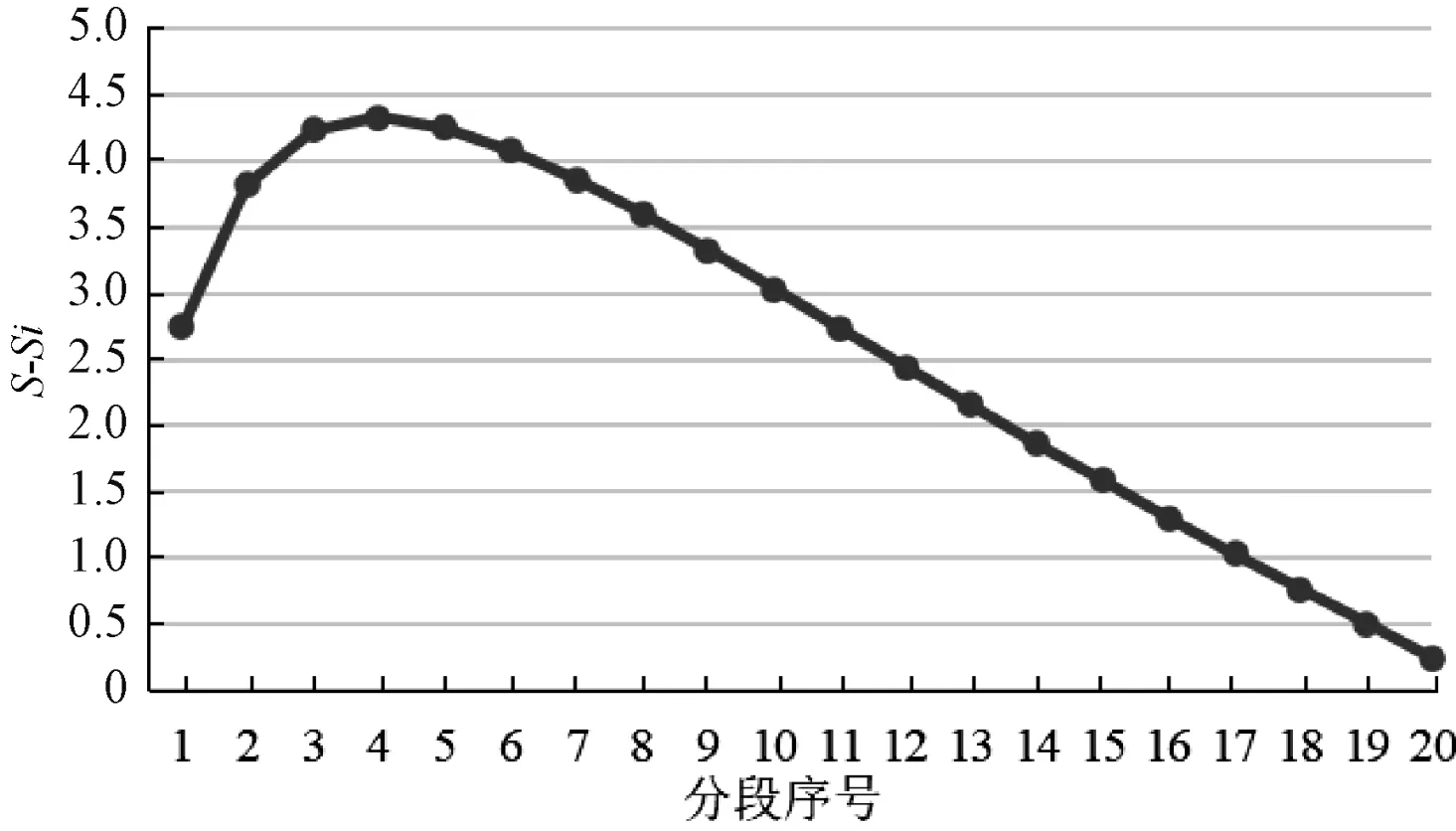

從圖2可以看出,S與Si的差值在第5個序列號時最大,其所對應的閾值就是提取三岔河流域河網最佳集水面積的閾值1100。

圖2 S與Si差值的變化曲線

4 結果與分析

4.1 各縣的河網密度分析

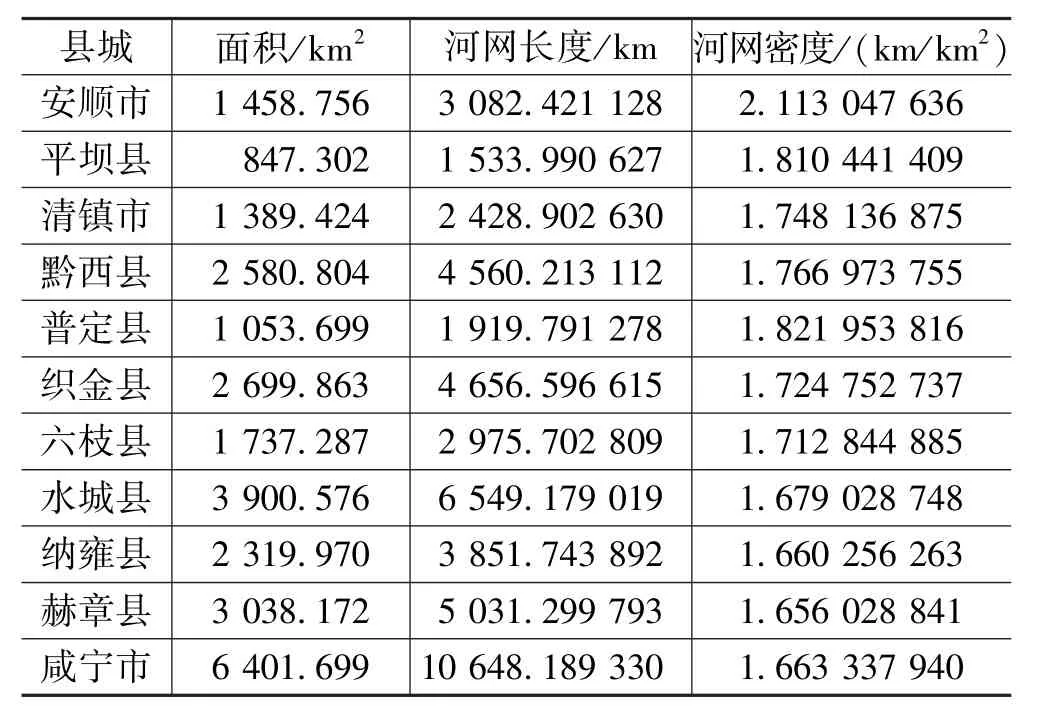

在1100閾值下提取的貴州省三岔河流域的河網密度為1.722 km/km2。表1是三岔河流域各市縣的河網密度,從表1中可看出,咸寧市的河網長度是三岔河流域所有市縣中最長的,但河網密度較小。三岔河流域河網密度最大的市縣是安順市,其次為普定縣,最小的是赫章縣,但赫章縣的河流長度在三岔河流域排第三。

表1 三岔河流域各市縣的河網長度和河網密度

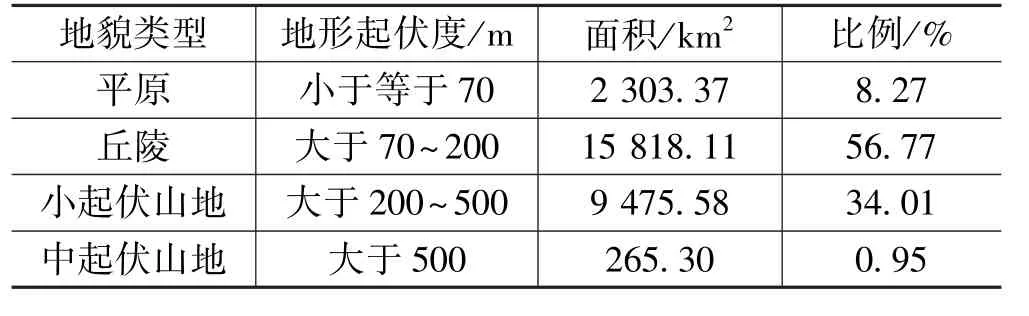

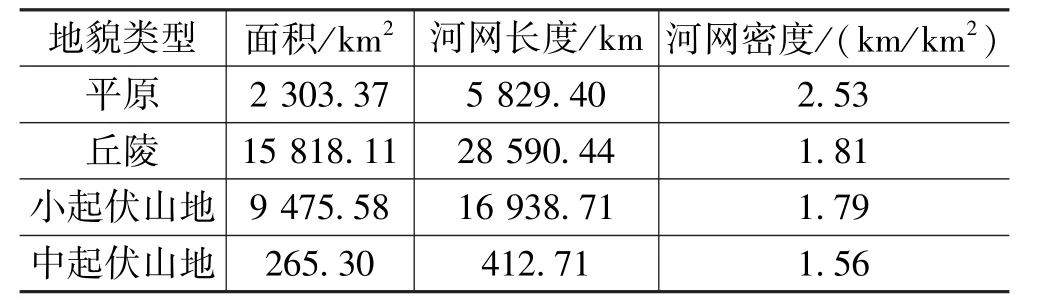

4.2 河網分布與地形地貌的關系

運用 ArcGIS 軟件中的鄰域分析工具生成三岔河流域的地形起伏度結果,三岔河流域的地形起伏度值為10~913 m。根據三岔河流域地形起伏度的大小,對三岔河流域進行地貌分區,具體分布情況見表2。從表2可以看出,三岔河流域以丘陵地居多,小起伏山地較多,平原地區面積次之,中起伏山地的面積最少。

表2 研究區各地貌類型的面積及比例

將河網圖與地貌分區圖進行疊加,同時對平原、丘陵、小起伏山地和中起伏山地的河網長度和河網密度進行統計,結果如表3所示。丘陵地和小起伏山地的面積較大,對應的河網長度也比較長,平原地和中起伏山地面積小,河網長度較短。平原的河網密度最大,中起伏山地的河網密度最小。由此可見,河網主要分布在丘陵和小起伏山地。

表3 研究區各地貌類型的河流長度和河網密度

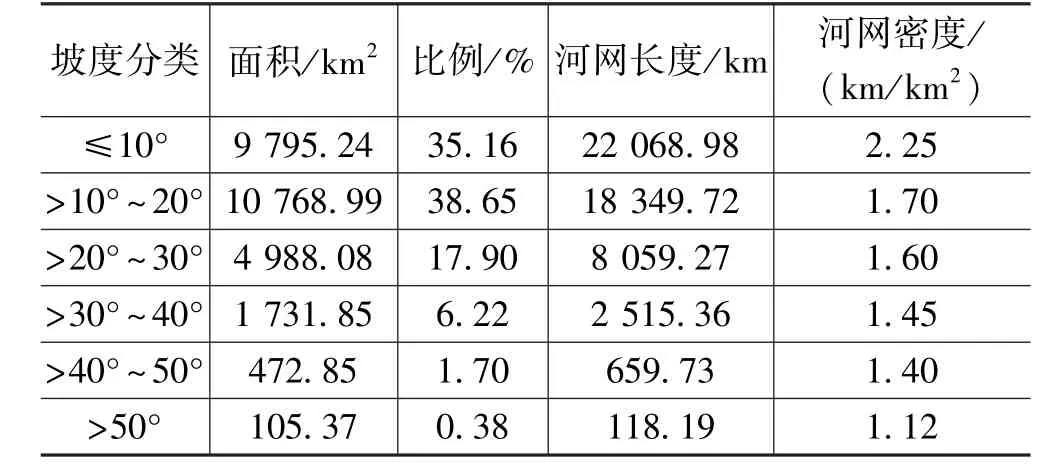

4.3 河網分布與坡度的關系

坡度指切平面與水平面所夾的二面角,反映的是地表的傾斜程度,是描繪地表特征和獲取其他地形信息的重要數據。三岔河流域的坡度值為0°~82.88°。從研究區坡度的分類圖中可以看出,流域內,東南部的安順市、平壩縣的坡度較小,中西部地區的水城縣、六枝縣、織金縣、納雍縣、赫章縣和咸寧市的大部分地區坡度較大。將河網圖與坡度分類圖進行疊加,同時對每個坡度區間內的河網長度和河網密度進行統計,結果如表4所示。

表4 研究區坡度分類的河網長度和密度

從表4的統計數據可以看出,小于等于10°的坡度范圍內河網密度最大,大于10°~20°的坡度區域面積最大,河網密度次之;在20°之后,隨著坡度的增大,每個坡度區域的河網面積逐漸減少,河網長度也隨之逐漸減少,河網密度隨著坡度的增大,呈現逐漸遞減的趨勢。坡度較大的地區一般是河流的起源地,河流的特點是短而多,隨著氣候、氣溫、降水等因素不斷變化。穩定的河流一般位于坡度相對較小的區域,河流的特征是水流量大、河道長、較穩定。因此,隨著坡度的遞增,河網密度表現出逐漸遞減的趨勢。

5 結論

采用DEM數據提取河網信息,在一定程度上避免了傳統的紙質地形圖變形、目視解譯數字化過程中人為因素造成的數據誤差,極大地提高了研究區河網密度的提取精度,并且降低了人力難以實施測量的地區(高山、峽谷等)的測量難度。三岔河流域的河網密度和匯流累積量的閾值大小呈現冪函數關系,兩者關系密切,河網密度隨著閾值的增大而減小。本文通過均值變點分析法,得出匯流累積量的閾值,在此基礎上計算出三岔河流域的河網密度。通過分析,發現咸寧市的河網長度最長,河網密度最大的市縣是安順市,河網密度最小的市縣是赫章縣;河網主要分布在丘陵和小起伏山地。河網密度與坡度的關系為:隨著坡度的增大,每個坡度區域的河網面積逐漸減少,河網長度也隨之逐漸減少,河網密度隨著坡度的增大呈現逐漸遞減的趨勢。