從“故事世界”的構建看中西“電影宇宙”之差異

陳秋池

(南京大學文學院,江蘇 南京 210023)

伴隨著電影產業的日益發展,電影已不再執著于作為區別于其他藝術形式的“第七種藝術”,與音樂、漫畫、文學文本、游戲相繼結合,跨媒介敘事發展蒸蒸日上,在這樣的趨勢之下,擁有 “共同架空世界”[1]的一系列電影所構成的“電影宇宙”已然成為近年來電影業界與學界的熱點。“電影宇宙”一詞最早由凱文·費奇在2010 年的一次采訪中提出,他表達建構漫威電影宇宙的野心,角色與角色中間的故事邊界被打破抑或重組,以此構成一個完整的故事。在業界,電影宇宙一般指向“共享獨特的世界觀、互相延伸的故事體系、龐雜的人物關系的一種電影概念”[2]。事實上,電影宇宙的實踐早在概念提出之前就已經出現,最具代表性的是20 世紀60 年代,美國漫威與DC 公司開始運營超級英雄宇宙,除此之外,“星球大戰宇宙”、“指環王宇宙”、“哈利波特魔法宇宙”、“黑客帝國宇宙”等都是很好的明證。在國內,“電影宇宙”的發展要晚得多,2015 年陳思誠執導的《唐人街探案1》拉開了“唐探宇宙”的序幕,其后的兩部影片延續主要人物,情節上互相聯系,構成“唐探宇宙”;2019年,動畫電影《哪吒之魔童降世》在片尾加入《姜子牙》預告彩蛋,體現了其構建“中國封神宇宙”的野心,2021 年的春節檔電影《哪吒重生》進一步豐富了“封神宇宙”;同一時期,路陽導演的《刺殺小說家》也在片尾彩蛋中預示這只是“小說家宇宙”的開篇之作。在西方,已有針對“電影宇宙”較為系統的論述,而在國內的相關論文中,更多的停留在單個文本分析,或是著重于產業與媒介融合層面。隨著中國電影宇宙的發展,產業鏈的生成,其所附帶的問題也越來越多,到底什么樣的電影可以形成“電影宇宙”?它們與系列電影有何區別?中國“封神電影宇宙“與漫威電影宇宙”的差距何在?為何后者可以引發更多觀眾的興趣?什么樣的文本能夠支撐“電影宇宙”的成立?電影與電影之間如何產生聯系?本文援引美國學者瑪麗-勞爾·瑞安提出的“故事世界”的概念,從文本層面比較與分析中西現階段“電影宇宙”構建之異同。以具體作品的情節分布為依據,厘清作為“宇宙”的電影文本的聯系與差距,試圖找到中國電影宇宙進一步豐富文本資源、擴充時空建構的發展之路。

一、敘事增生:開放文本與多中心

在瑪麗-勞爾·瑞安看來,20 世紀80 年代對于結構主義與新批評把文本作為絕對中心的極端進行文本轉向,敘事學賦予所指與能指同樣重要的地位,話語構建的不只是語言,更重要的是完成心理構建。以此觀之,西方的電影宇宙在20世紀初正式開始構建之前,就已經擁有了較為豐富的觀眾心理資源,通過漫畫形成較為完備的世界觀與人物關系網絡,其后再依次出現2008 年的《鋼鐵俠》、《無敵浩克》,2011年的《雷神》、《美國隊長》等單人英雄影片,再到《復仇者聯盟》這樣 “連接多個不同但相互關聯的副文本(paratext)”[3]的“超文本”出現,較為形象的說來,“對于大部分中國觀眾而言,漫威電影是先有‘宇宙’,再有‘星球’的。”[4]因此不同于系列電影,“電影宇宙”并非簡單的多部獨立但有一定關聯度的電影的疊加,不是對于某一部影片的續寫或改寫,而這種邏輯正是目前大多數國內電影宇宙所呈現的樣貌。如《哪吒之魔童轉世》在片尾雖然放出與《姜子牙》有關的彩蛋,并且觀眾甚至哪吒需要姜子牙的拯救,但是在其后的《姜子牙》電影中并沒有任何與《哪吒之魔童轉世》關聯之處,姜子牙仿佛“沉浸”在與九尾狐的糾葛之中,成了單純的“自傳”。這種企圖通過單個“星球”已成“宇宙”之勢的思路因為缺乏足夠的副文本支持,難以在觀眾腦海中留下深刻的心理資源,更難以編織支撐“世界”敘事的大網。

“電影宇宙”的從生成角度上來看,較為類似于德勒茲所謂的“塊莖結構”——“沒有統一的原點……不同的思想轄域共同拼湊起以連接性、異質性、多元體、非示意的斷裂、繪圖式與轉印式為原則的平滑空間與游牧空間。”[5]因而當整體分裂為個體時,仍存在特定的文本特征。較為顯著的特點是,隸屬于某一“電影宇宙”的單部電影往往呈現為一個“開環”結構。以“指環王宇宙”為例,這一系列的最終目標是“銷毀魔戒”,而在第一部《指環王:護戒使者》與第二部《指環王:雙塔奇兵》中,故事的最終目標遠沒有達成,只是完成了階段性的任務:建立魔戒遠征軍、甘道夫升級為白衣法師……影片留下多個待解決的“線頭”:遠征軍能否抵擋魔戒本身的邪惡誘惑?精靈族與人類能否打敗強大的獸軍與邪惡的薩魯曼?通過“開環”,三部影片環環相扣。再如“漫威”電影中,也時時注意保持敘事系統的開放性。《鋼鐵俠2》中,在神盾局,托尼身后的地圖上幾個被標出的地點:洛杉磯、新墨西哥州、紐約、格陵蘭島,和后續電影宇宙中出現的重要事件息息相關。瑪麗-勞爾把這類電影文本比作“瑞士干酪”[6],充滿著需要被其他電影文本補充的細節。反觀“封神宇宙”的《哪吒魔童轉世》與《姜子牙》,在影片中主人公接受“看似不可能的任務”,最終解決重重困難,故事內部仍然是閉環的。再如“唐探宇宙”,基本按照一部影片解決一個疑案的思路推進,雖然也給觀眾留下了問題,但就故事本身而言是獨立的。這樣的結構仍然類似于好萊塢經典敘事結構,“圍繞一個主動主人公而構建的故事,這個主人公為了追求自己的欲望,經過一段連續的時間,在一個連貫而具有因果關系的虛構現實中,與主要來自外界的對抗力量進行抗爭,直到以一個絕對而不可逆轉的變化而結束的閉合式結局。”[7]一般存在一個明顯的開端、外部激勵事件、高潮與結局。這些環節在“故事世界”中被隱藏、內化了,如在“星球大戰宇宙”中,可以視作激勵事件的“天行者”身份揭露被內化為宇宙自身的一部分,而開端與結局也隱藏在該世界的起源之時。這樣的宇宙化敘事中,連接故事的不再是線性、因果邏輯,而是“依據某種邏輯建立的個項序列;個項或‘模塊場景’的空間化呈現。”[8]雖然在理解上制造了一定的困難,這樣的敘事方式是更具有世界性。這一敘事選擇涉及到電影到底是以“故事為中心”還是以“世界為中心”的問題。瑪麗-勞爾·瑞安給出了一坐標軸:“用x 軸代表‘世界性’,用y 軸代表‘情節性’或者‘可述性’。”[9]在這樣一個坐標軸里,“唐探”系列電影、“小說家”系列,“封神“系列的可述性都很高,但相比全球盛行的“電影宇宙”系列電影,他們的世界性并不強。

在瑪麗-勞爾·瑞安提出的“增生的美學”之下,“我們可以得出“多個文本——一個世界——一個故事”這樣的等式,而非“一個文本——一個世界——一個故事”。[10]在“故事世界”中,“中心事件”與“中心人物”的概念也被消解了——更類似我們的現實生活,并不存在絕對的主角。“故事中的人物也將會構筑出一幅繁復交織的圖譜,存在著某種‘組件’拓展每一個獨立故事的生成。”[11]無論是中西方的電影宇宙,都以“多中心”的特點區別于一般的系列電影,中心人物的不斷遷移以及人物之間的“弱關系”[12]同樣作為補充世界發展的“組件”與連接宇宙內部各電影的橋梁。同時,新老人物的交錯、捉摸不透的人物紐帶、各影片中人物的“串門”也作為維持觀眾對故事世界新鮮感的手段,讓他們期待“每個人物背后隱藏著有待挖掘的故事”[13]。

二、作為敘事動力的空間

在黃德泉對電影敘事空間的定義中,認為它是“承擔所要敘述的故事或事件中的事物的活動產所或存在空間。”[14]而在一個完整的故事世界中,空間的作用不止于此,“故事世界不僅僅是故事發生的空間背景,還是經歷各種全面變化的、復雜的時空整體。簡單來說,故事世界就是隨著故事里講述的事件不斷向前推進的一個想象的整體。”[15]在一個相對成熟、完整的故事體系里,敘事不僅僅“發生于”空間,更是“產生于”空間的。要做到這一點,首先就要在給出世界觀建構的完整圖景。在漫威宇宙中,其設定來源于北歐神話,主體世界由九大國度組成,通過世界之樹連接。通過在《雷神1》中被驅逐到地球的托爾向女友講述的過程中,觀眾了解了這一空間的建構。在這一大的背景之下,再延伸出滅霸的家鄉泰坦星、收藏家所在的虛無之地、靈魂寶石的所在地沃米爾星、矮人國尼達維等,多元化的物質空間中本身自帶情節性與吸引力。DC 電影宇宙則取材于希臘神話,從宙斯的私生女神奇女俠的故事講起。國內“電影宇宙”中,“小說家”宇宙也在首部影片中給出特定“故事世界”的意識,異世界“皇都”是小說家路空文的筆下世界,有著不同于現實生活的統治規則與生活秩序,同時有與現實生活產生奇妙的聯系。而在“封神宇宙”中,對該宇宙世界觀的理解更多依賴于觀眾過往的閱讀經驗,影片本身更多的只是一個獨立的部分,沒有承擔起引導觀眾走向故事世界的責任。在豐富的空間建構之下,空間轉化能夠承擔起情節推動的助力,如《復仇者聯盟4》中對空間的運用發揮得淋漓盡致——不同于“唐探宇宙”不斷創建復雜的敘事元素增添故事上的懸疑,《復聯4》的故事本身是簡明的,但是通過大量的時空轉換:鋼鐵俠、美國隊長回到2012 年《復聯1》中大戰后的紐約大廈,如果不是回到這個特定的場地,就不會發生鋼鐵俠與綠巨人相撞、美隊與過去的自己大打出手等對之后的情節發展產生決定性影響的情節點。

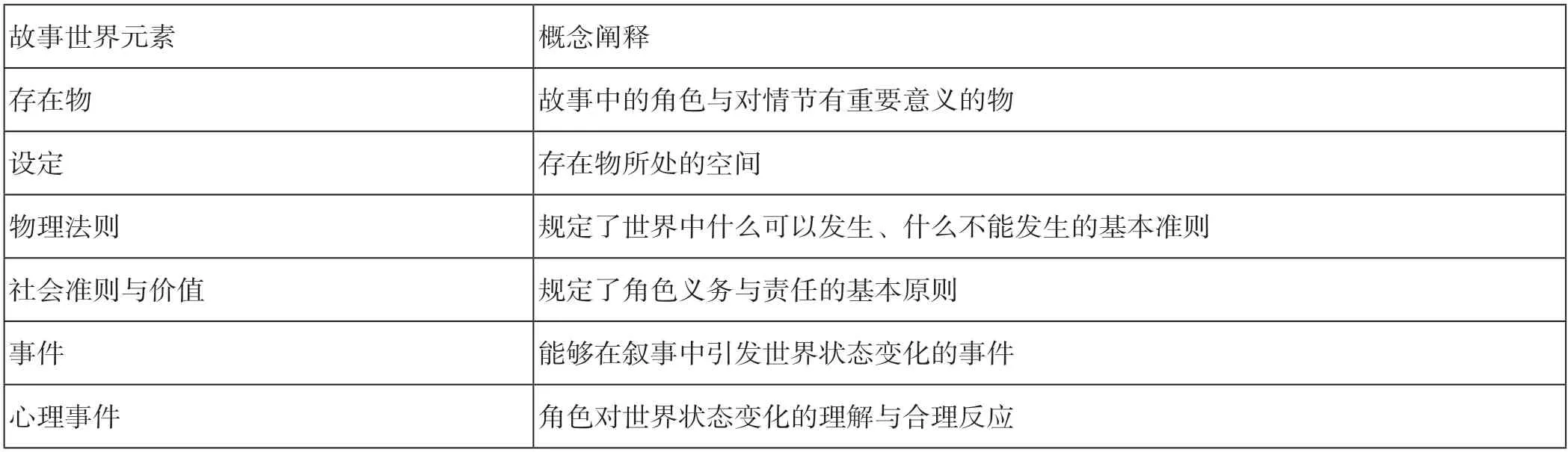

除去對于空間整體的想象與構建,一個完整的故事時間需要豐富的零部件,“能顯露出多種不同的地形地貌、生物多樣性和其社會結構的不同特性。故事世界在啟動時越富有想象力,其越能從中挖掘出不同的故事,它所給予用戶的探索發現契機也就越多。”[16]它需要不同于其他“參照世界”的運轉規則,才能滋生一眾不同于其他世界的人物與故事。瑪麗-勞爾提到關于故事的“移植”問題,如果故事世界本身沒有獨特性,那么情節的“移植”具有很強的任意性,這樣的“電影宇宙”無法讓角色與情節產生依賴性。而強生命力的故事土壤是不能被隨意“移植”異域的花草的,決定世界運轉的不再只有創作者,從某種程度上來說,是世界在決定角色與事件的走向。這類“世界性”較強文本的優越性在于,即使是擁有復雜敘事元素的,強情節性電影,觀眾基本上在電影開始的時候就有一個預設的結局,因為結局是人為創造的;在強世界性的文本中,觀眾的思路隨著“電影宇宙”一同運轉,《星球大戰》、《指環王》均屬于后者。“移植”的思路可以讓我們反推現有的“電影宇宙”,它所包含的故事是否存在于它設定的世界之中?目前而言,“封神宇宙”與“唐探”宇宙都存在“可移植”性。它們對于自身所處的宇宙并沒有給出明確的定義,無法支撐觀眾的進一步想象。瑪麗-勞爾·瑞安給出構成“故事世界”的各元素[17](見表1),完整“電影宇宙”中,作者自身的表達需要與故事世界內部的各種元素相互協調,已達成平衡的故事世界。

表1

值得一提的是,并不是只有虛構空間才具有搭載故事世界的“潛力”,現實空間也可以設置獨特的價值判斷體系,只是在純虛構的空間中,各種元素留有的想象空間更大,為故事創造合適空間的可能更大,和現實空間的差距更大,較容易吸引觀眾的興趣。

三、結語

就現階段而言,中國的“電影宇宙”發展相較世界級的“宇宙大片”還有一定的距離。從宇宙生成的角度而言,漫威、DC 等電影宇宙是先有“整體”,再分散到“局部”,目前國內“電影宇宙”的設置停留在通過“局部”逐漸勾連“整體”的狀態。從文本特點上來看,西方“電影宇宙”文本注重文本系統的開放性,而在中國“電影宇宙“中,單部影片基本呈現封閉化的樣貌。兩者相比傳統的系列電影都具有多人物、多敘事中心的去中心化趨勢。從敘事時空的構建來看,目前國內的“電影宇宙”相比西方成熟的“電影宇宙”,從空間對敘事的推動力到故事世界內部規則與世界觀的架構上,還不夠豐富與完整。實際上,華語片并不缺乏塑造“電影宇宙”的母體,四大名著、《山海經》,金庸小說、古龍小說等都能成為塑造“電影宇宙”的豐富資源,重要的是怎樣將復雜敘事資源加以利用,創造出契合的故事世界。

當然,“電影宇宙”的構建遠不止文本上的宇宙化敘事,它更強調跨媒介敘事的布局,如亨利·詹金斯的定義:“虛構文本中不可或缺的敘事元素被分散在多元的媒介渠道中,并系統性地為受眾創造出一種統一而和諧的娛樂體驗。理想狀態下,每一種媒介都應為故事的完整性做出獨特貢獻。”[18]宇宙覆蓋了漫畫、動畫、電視劇、游戲、IP 玩具等,形成獨特的品牌價值。國內較為成功的“唐探宇宙”現已推出了三部電影與一部網劇,還有眾多周邊。這也是為什么目前的大部分研究都將重點放在參與式文化的影視轉向、文化資源結構、營銷模式借鑒上,探求“電影宇宙”這一超工業化景觀的不斷壯大。然而,如果僅僅擴充產業鏈,卻忽略文本自身的建構也是不夠的,找到電影宇宙文本間性的方法論,創建故事世界,編織豐富全面的世界觀和宇宙圖景,或許才是進一步擴充電影宇宙工業化需求的基本條件。