人—算法共生主體:計算新聞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的主體創(chuàng)新

張巖松,孫少晶

【摘要】算法技術(shù)嵌入新聞生產(chǎn)推動了新聞創(chuàng)新領(lǐng)域的探索,但目前的研究思路大多預(yù)設(shè)了以人為主體、沿襲技術(shù)采納的路徑,遮蔽了技術(shù)的能動性。文章以此為研究起點,試圖建構(gòu)一個由關(guān)系性物質(zhì)主義、媒介主體創(chuàng)新、共生能動性三個概念組成的分析框架,進(jìn)而探究算法技術(shù)與人類行動者如何在計算新聞生產(chǎn)中占據(jù)主體位置。文章認(rèn)為,算法技術(shù)與新聞從業(yè)者通過雙向代理形成共生關(guān)系,并構(gòu)成人—算法共生主體。在新聞生產(chǎn)各階段,算法代替人類實現(xiàn)了在數(shù)據(jù)挖掘、自然語言處理和推送分發(fā)方面的計算實踐,從業(yè)者亦同時在新聞價值的選擇、高質(zhì)量的內(nèi)容生產(chǎn)及信息分發(fā)的監(jiān)督上發(fā)揮能動性。文章從人—算法共生的視角,拓展了新聞創(chuàng)新技術(shù)路徑對于主體創(chuàng)新的討論,豐富了新聞生產(chǎn)主體的創(chuàng)新內(nèi)涵。

【關(guān)鍵詞】計算新聞 行動者網(wǎng)絡(luò) 新聞創(chuàng)新 主體創(chuàng)新 人機(jī)共生

【中圖分類號】G206 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1003-6687(2022)3-055-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.3.008

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是傳統(tǒng)模式與新興技術(shù)相結(jié)合的創(chuàng)新過程,[1]算法和新聞行業(yè)的融合,使計算新聞成為新聞行業(yè)轉(zhuǎn)型的新方向。正如Nicholas Diakopoulos所說,我們正處于新聞算法的時代。[2](1-12)Napoli也指出新聞業(yè)正經(jīng)歷著算法轉(zhuǎn)向。[3]與傳統(tǒng)新聞相比,計算新聞是通過算法的協(xié)助或由算法自主進(jìn)行的信息和知識生產(chǎn)。[4]算法技術(shù)是計算新聞生產(chǎn)最重要的參與者,新聞工作的邏輯[5]和受眾參與新聞的方式[6]皆隨算法技術(shù)而改變。

現(xiàn)有新聞創(chuàng)新相關(guān)研究中,技術(shù)路徑是一個重要的組成部分。該路徑囿于技術(shù)是由人采納的對象的預(yù)設(shè),[7]缺少技術(shù)的優(yōu)先性考量,[8]導(dǎo)致對長期默認(rèn)為唯一主體的人如何與之互動、如何形成新的關(guān)系、新關(guān)系的影響等問題缺乏超越性的思考。在此背景下,本文將算法與新聞從業(yè)者共同視作計算新聞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵生產(chǎn)者,并認(rèn)為二者之間存在代理能動性,以人—算法共生主體為研究對象,剖析新聞生產(chǎn)的主體創(chuàng)新問題。

一、關(guān)系性物質(zhì)主義視角下的計算新聞生產(chǎn)主體創(chuàng)新

1. 關(guān)系性物質(zhì)主義視角下的算法

當(dāng)前圍繞算法的研究主要從兩種視角展開。一是傳統(tǒng)的制度主義視角,將算法作為技術(shù)創(chuàng)新手段納入新聞實踐工作中,討論組織采納技術(shù)的結(jié)構(gòu)性因素及效果。國內(nèi)的大多數(shù)研究都是在該框架下展開的,如有學(xué)者認(rèn)為“各新聞組織在決定創(chuàng)新之前所擁有的資源、決策者的創(chuàng)新決心和組織能力、技術(shù)門檻、新聞記者運用新媒體的能力、組織的文化和規(guī)則以及行動者之間的關(guān)系等對一項創(chuàng)新的構(gòu)思、設(shè)計、實施和成效有重大影響”。[9]二是超越制度性因素的視角,關(guān)注點從結(jié)構(gòu)層面轉(zhuǎn)移到個體層面,突出個體在結(jié)構(gòu)中的能動性。[10]這方面的研究凸顯出兩方面的轉(zhuǎn)向:實踐轉(zhuǎn)向和物質(zhì)轉(zhuǎn)向。當(dāng)下新聞活動的數(shù)字化趨勢一定程度上促發(fā)了后一種轉(zhuǎn)向。[11]以前的新聞研究總是以詞為開端,側(cè)重于討論詞的內(nèi)容、寫或說這些詞的人以及他們所屬和互動的組織,而信息的生產(chǎn)、分發(fā)和接受過程中的物質(zhì)條件被忽略了,應(yīng)加強對物質(zhì)(包括工具、機(jī)器、硬件、軟件和其他類型的技術(shù))的研究。[12]

在關(guān)注技術(shù)物的不同理論框架中,行動者網(wǎng)絡(luò)理論作為關(guān)系性的物質(zhì)主義視角,為探究新聞業(yè)創(chuàng)新過程中復(fù)雜的動態(tài)機(jī)制提供了有力支持。[13]其主張打破社會與自然、精神與物質(zhì)間的二元對立,[14]強調(diào)物質(zhì)和人類具有同等的能動性,指出社會是“異質(zhì)元素之間的相互關(guān)聯(lián)”。[15]Couldry認(rèn)為這種反結(jié)構(gòu)功能主義取向啟發(fā)研究者重新審視技術(shù),對其進(jìn)行去自然化的處理。這為關(guān)注技術(shù)在新聞工作中的使用貢獻(xiàn)了思路:首先,考察媒體文本生產(chǎn)中發(fā)揮作用的各種(人和非人)行動者時,需將技術(shù)視為變革的主體;其次,不對行為者間的關(guān)系做任何假設(shè),“既不把人放在首位,也不把技術(shù)放在首位”。[8]

該視野下的算法技術(shù)①研究近年來逐漸興起,從使用算法進(jìn)行內(nèi)容管理到通過算法制作新聞[16]等不一而足,由其驅(qū)動的數(shù)據(jù)實踐[17]及相關(guān)的新聞作品[18]都成為研究者的考察對象。可以說,算法技術(shù)作為創(chuàng)新主體,推進(jìn)了新聞創(chuàng)新實踐網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)發(fā)展。

2. 新聞創(chuàng)新與生產(chǎn)主體創(chuàng)新

在現(xiàn)有研究中,新聞創(chuàng)新幾乎被等同于技術(shù)創(chuàng)新或媒介媒體創(chuàng)新。前者將具有創(chuàng)新性的新聞產(chǎn)品視為技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)物,[10]帶有技術(shù)決定論的色彩。后者更偏向?qū)⒚襟w機(jī)構(gòu)或從業(yè)者作為創(chuàng)新實踐的主體,而將技術(shù)視為被采納和操控的客體。本文嘗試在行動者網(wǎng)絡(luò)理論視角下討論新聞創(chuàng)新,既擺脫技術(shù)決定論,又摒棄以人為唯一行動者的傳統(tǒng)思維。

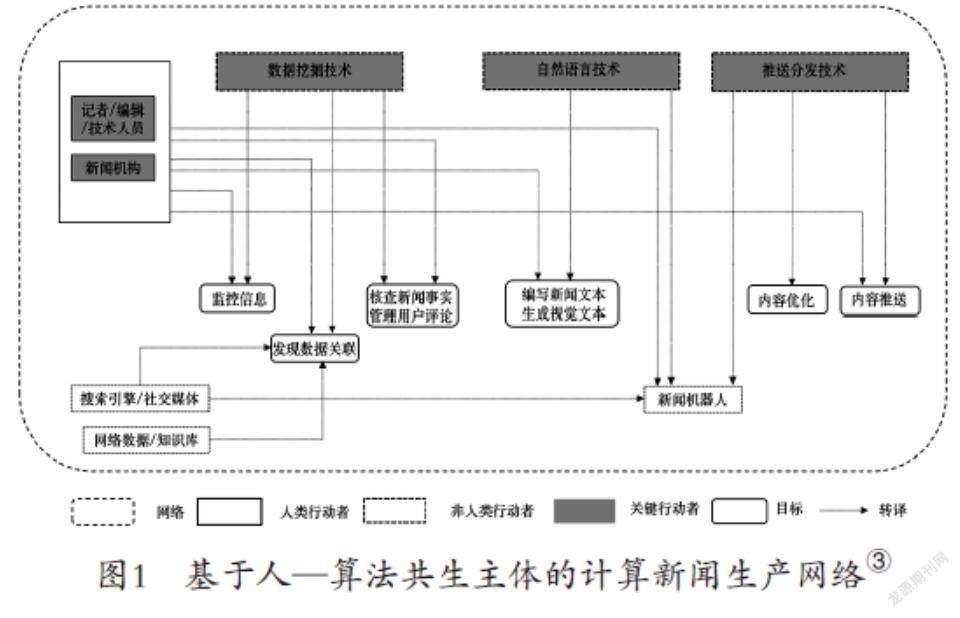

在非人主體性的相關(guān)討論中,最具代表性的是Westlund和Lewis提出的AMI(Agents of Media Innovations)分析框架。兩位研究者試圖將各創(chuàng)新主體整合到媒體創(chuàng)新系統(tǒng)中,并提出4A矩陣的概念,即人類行動者(actors)、非人行動者(actants)和受眾(audiences)在新聞活動(activities)中“全方位地相互扣鏈……定義了新聞組織的主線”②。人類行動者、非人行動者和受眾各自主導(dǎo)三條行動路徑,并以多種方式互動(包括兩兩交叉甚至三者融合),形成了四種新的路徑。本文梳理出計算新聞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的各行動主體,③這些主體包括新聞機(jī)構(gòu)及記者編輯和技術(shù)人員、搜索引擎/社交媒體平臺、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和知識庫、算法技術(shù)。它們經(jīng)由代理能動性,形成了一種共生關(guān)系。

二、人—算法共生主體與計算新聞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)

1. 共生能動性的概念化

單單描述技術(shù)物的能動性是不夠的,因為技術(shù)可供性構(gòu)建了行動者間的網(wǎng)絡(luò)化互動,計算新聞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)討論的重點是人機(jī)關(guān)系。對此通常有三種觀點:[16]其一,二者被視為競爭關(guān)系,新聞工作者通過強調(diào)自身的獨特優(yōu)勢,以維護(hù)職業(yè)的合法性;其二,機(jī)器被視為人類的補充,它協(xié)助人類處理龐大而復(fù)雜的數(shù)字信息,使人類有機(jī)會追求更具挑戰(zhàn)性的報道工作;其三,人與機(jī)器的關(guān)系是整合性的,二者皆是新聞生產(chǎn)的主體。出于對人機(jī)關(guān)系整合性的認(rèn)識,研究者們重思主體能動性,尤其是技術(shù)經(jīng)由與其他行為者(特別是人類行動者)的關(guān)聯(lián)而產(chǎn)生的能動性。

心理學(xué)家班杜拉在社會認(rèn)知學(xué)層面對人與技術(shù)系統(tǒng)互動中的能動性進(jìn)行了討論,[19]認(rèn)為對自己的心理和身體能夠施加影響的人類主體,傾向于將任務(wù)委托給復(fù)雜技術(shù),而這種能動性可稱為代理能動性(proxy agency)。代理是一種社會中介模式,意味著由其他可以代表自己行動的個人或工具幫助實現(xiàn)目標(biāo)。這個概念把人機(jī)互動看成人和技術(shù)彼此歸因的一種力量形式,為觀察人類行動者和技術(shù)間的關(guān)系提供了有力視角。可以說,在計算新聞創(chuàng)新過程中代表人行動的算法發(fā)揮的即是代理能動性。當(dāng)然,人之于技術(shù)的重要性也不可忽視,原因有三:第一,事物是高度動態(tài)的,算法總是落后于事物變化;第二,算法無法在可量化的范圍之外工作;第三,如果每一個新聞決策都被簡化為代碼,那么語境的缺乏將可能無法呈現(xiàn)非常規(guī)的新聞。[2](4)

Neff和Nagy基于代理能動性,借用生物學(xué)中的共生概念,進(jìn)一步界定了人類和技術(shù)代理日益復(fù)雜的相互關(guān)系。他們將二者的互動想象成人類和非人類主體共生性的相互作用,這種共生能動性(symbiotic agency)是人與技術(shù)在互動中,通過技術(shù)中介模型實現(xiàn)的一種特定形式的代理能動性。[20]其中人的能動性影響技術(shù)產(chǎn)品的使用,同時技術(shù)中介也影響人的經(jīng)驗、感知和行為。二者是否具有共生能動性,可從意圖性、預(yù)見性、自我調(diào)節(jié)和自我反思四個方面①加以判斷。計算新聞生產(chǎn)語境中的人和算法通過彼此行使代理能動性形成共生關(guān)系,作為復(fù)合主體在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)發(fā)揮作用,本文將之稱為人—算法共生主體。

2. 計算新聞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的人—算法共生主體

人—算法共生主體概念的提出,為分析計算新聞生產(chǎn)中的人與技術(shù)提供了新思路。其一,該概念聚焦于人與算法二者互動中的能動性,打破將能動主體默認(rèn)為人類的傳統(tǒng);其二,以往的傳播和媒介學(xué)研究雖然關(guān)注了非人類行動者,卻止步于對技術(shù)和人類相互依賴關(guān)系的考察。該概念超越了簡單的人與技術(shù)二分對立關(guān)系,將人和技術(shù)作為一個有機(jī)的復(fù)雜整體加以考察;其三,它是共生能動性概念在新聞傳播學(xué)領(lǐng)域的具體應(yīng)用,以新聞從業(yè)者和算法的關(guān)聯(lián)性實踐闡釋了共生能動性的具體內(nèi)涵。

在計算新聞傳播語境中,多元的行動者們通過征召與被征召,接受相應(yīng)的任務(wù),通過互動、合作、轉(zhuǎn)譯②形成復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。除了搜索引擎、社交媒體、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫等非人類因素扮演重要角色外,新聞從業(yè)者和算法技術(shù)構(gòu)成了行動的主體(見圖1)。新聞從業(yè)者包括記者編輯和技術(shù)人員等,算法包括數(shù)據(jù)挖掘算法、自然語言技術(shù)和推送分發(fā)算法,二者在此過程中相互發(fā)揮代理能動性,驅(qū)動計算新聞的生產(chǎn)、優(yōu)化和分發(fā)。

某種意義上,行動者們在塑造網(wǎng)絡(luò)的同時,也重新定義其他行動者。第一,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫或社交媒體上的數(shù)據(jù)功能發(fā)生了變化,成為新聞故事的來源。數(shù)據(jù)的縱向變化或數(shù)據(jù)庫間的橫向關(guān)聯(lián)具備發(fā)現(xiàn)新聞的潛力。第二,新聞寫作分工結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,寫作主體的改變促成新聞內(nèi)容生產(chǎn)的再次分工。寫作機(jī)器人在初級階段成為主力,而對調(diào)查能力和寫作技巧具有復(fù)雜要求的部分則由人類承擔(dān)。第三,新聞信息擴(kuò)散模式不僅是傳播速度和量級的改變,擴(kuò)散模式也從大眾化轉(zhuǎn)向個性化。下文將分別展示新聞從業(yè)者和算法技術(shù)之間的代理實踐,檢視人—算法主體在新聞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的共生關(guān)系,并對二者如何作用于新聞生產(chǎn)過程進(jìn)行分析。

三、計算新聞生產(chǎn)中算法技術(shù)的代理能動性

一般而言,新聞生產(chǎn)過程主要包含內(nèi)容的采集和選擇、新聞寫作和編輯、新聞分發(fā)幾個階段, 因而對于算法技術(shù)代理角色的分析也主要從這幾個階段進(jìn)行分析。

1. 作為內(nèi)容把關(guān)人的數(shù)據(jù)挖掘算法

計算新聞通常使用數(shù)據(jù)挖掘算法進(jìn)行“知識的發(fā)現(xiàn)”。[21]其中,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)知識庫及社交媒體作為行動者,為發(fā)掘新聞故事提供了基本的資源;數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)作為聯(lián)盟被招募進(jìn)來,能夠高速地監(jiān)控新信息并尋找數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián),將初步篩選出的信息推介給從業(yè)者,從而降低收集故事的時間成本,同時它還能對社交媒體和數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容進(jìn)行事實核查,扮演把關(guān)人的角色。

具體來說,主要通過信息監(jiān)控和辨識數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)發(fā)現(xiàn)具有新聞價值的事件。首先,監(jiān)控來自新聞媒體及社交媒體的信息,擴(kuò)大挖掘潛在新聞故事的范圍。一方面,監(jiān)控新聞機(jī)構(gòu)的報道內(nèi)容,幫助編輯及記者快速了解事件,并重估新聞價值;另一方面,監(jiān)測社交媒體中動態(tài)的巨量信息,如路透社Tracer系統(tǒng)持續(xù)攝取Twitter數(shù)據(jù),過濾與事件無關(guān)的推文,然后對推文加以聚類和排序,供記者審閱,或TopicSketch等算法將Twitter作為數(shù)據(jù)源,從只存儲15分鐘的信息流中檢測突發(fā)話題。[22]其次,挖掘關(guān)聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)具有統(tǒng)計意義的變量關(guān)系。這包括回溯性監(jiān)測和線上監(jiān)測,[23]前者是將社交媒體上的信息與過去的數(shù)據(jù)(庫)進(jìn)行比較,確定是否為新的事件,后者則將現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行在線聚類、概括等處理,追蹤所形成的新聚類。

另外,算法能夠識別并檢查消息源及內(nèi)容的可信性、準(zhǔn)確性。其一,檢測內(nèi)容的算法可直接核驗報道者、發(fā)生地等信息,或通過識別用戶的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)特征、互動特征等,辨識信息源的可信性。除了核查文本內(nèi)容之外,通過算法也能對圖片和影像進(jìn)行確認(rèn)。其二,篩查社交媒體中的謠言和假新聞已經(jīng)成為重要的研究課題。當(dāng)前新聞機(jī)構(gòu)正不斷推進(jìn)核查技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,將需驗證的信息與數(shù)據(jù)庫中的知識圖譜進(jìn)行比對。

2. 作為內(nèi)容生產(chǎn)者的自然語言算法

自然語言技術(shù)被征召進(jìn)入自動化內(nèi)容生成網(wǎng)絡(luò),扮演故事創(chuàng)造者的角色。目前在體育信息更新、金融類報道和突發(fā)新聞等領(lǐng)域使用的頻率較高。①許多研究者認(rèn)為自動化新聞生產(chǎn)最為核心的部分即自動化寫作,甚至將二者等同起來。該類算法支持將數(shù)字結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)生成文本內(nèi)容,一般通過自然語言理解和自然語言生成實現(xiàn)。

自然語言處理技術(shù)在編寫文本和圖像生成上均有所運用。新聞寫作方面,各種文體類型實現(xiàn)了不同程度的自動化,描述和敘事的自動化程度較高。描述是新聞報道必不可少的環(huán)節(jié),可由算法通過數(shù)據(jù)生成描述型文字,在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步引入敘述闡釋性的內(nèi)容。圖像或視頻的生成則涉及使用計算機(jī)對視覺屬性進(jìn)行檢測和分類,包括基于訓(xùn)練數(shù)據(jù)批量合成新圖像、通過研究原型生成視頻等。

相較于傳統(tǒng)的新聞生產(chǎn),自動化內(nèi)容生產(chǎn)技術(shù)在速度、規(guī)模和準(zhǔn)確性[24]幾個方面推動實踐發(fā)生改變。首先,算法加快了報道速度,為新聞機(jī)構(gòu)獲取流量、提升權(quán)威性提供競爭保障;其次,算法的傳播速度使報道規(guī)模得以拓展;再次,算法可以幫助避免簡單的信息錯誤,提高報道的準(zhǔn)確性。通過算法使用,勞動力成本也實現(xiàn)了轉(zhuǎn)移,記者得以“從提供信息中解放出來,而集中精力于提供意義”,[25]編輯的決策壓力也得到減輕,不必為平衡勞動力而做出艱難選擇。

3. 作為價值塑造者的推送分發(fā)算法

在新聞信息擴(kuò)散過程中,各行動者的目標(biāo)是爭奪日益匱乏的注意力,提高流量并擴(kuò)大影響力。在新聞聚合器、搜索引擎或社交媒體上,推送算法和新聞機(jī)器人作為關(guān)鍵行動者將新聞故事有效分發(fā),營造出平臺不斷更新的狀態(tài)。

在信息推送前,編輯室運用優(yōu)化算法模擬測試不同元素對流量的影響,評估故事的表現(xiàn)是否滿足受眾需求,如測試標(biāo)題、預(yù)測文章保質(zhì)期、選擇發(fā)布時間和社交渠道等。進(jìn)入分發(fā)階段,推送系統(tǒng)根據(jù)個人閱讀歷史、興趣及相似用戶的閱讀內(nèi)容等進(jìn)行個性化推送,從而提高用戶黏性。另外,在現(xiàn)階段,搜索引擎和社交媒體作為新聞信息擴(kuò)散的主要渠道,其核心價值通過過濾和排名來體現(xiàn)。調(diào)節(jié)注意力的算法可以影響信息的可見性,如熱搜算法為信息內(nèi)容的流行程度排名,引起用戶對特定議題的關(guān)注。

在社交媒體平臺上,新聞機(jī)器人結(jié)合內(nèi)容生成算法和推送算法,在與用戶對話之外,還扮演了信息擴(kuò)散的角色。皮尤研究中心在2018年的研究報告中指出,推特上的熱門新聞鏈接中,有三分之二是由自動化的賬號所分享的,它們連接著新聞網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫和社交媒體。[26]而隨著移動性消息類應(yīng)用的流行,機(jī)器人也延伸至私人信息渠道。有研究者認(rèn)為,從信息推送向?qū)υ捠叫畔鬟f和服務(wù)的轉(zhuǎn)變,意味著新聞報道方式的改變,[27]新聞機(jī)構(gòu)與受眾間的關(guān)系因此被重新定義,受眾的價值觀在長期的算法信息接觸中被影響再造。

四、計算新聞生產(chǎn)中人類行動者的代理能動性

上述內(nèi)容主要展現(xiàn)了三種算法技術(shù)在新聞生產(chǎn)中的代理能動性,但應(yīng)看到此過程中算法決策的不足甚至破壞性,②這些都必須交由人類行動者代理。人類的智力和“反思性的智慧”①在新聞內(nèi)容的選擇和收集、自動化寫作及信息分發(fā)等各方面依舊具有不可替代的優(yōu)勢。

1. 技術(shù)設(shè)計與內(nèi)容核驗:對數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的代理

數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的目標(biāo)在于發(fā)現(xiàn)故事,而為了確定選擇故事的標(biāo)準(zhǔn),算法開發(fā)者在設(shè)計之初就為其嵌入了可量化的指標(biāo),保證由算法把關(guān)的信息取舍符合行業(yè)認(rèn)可的價值追求。同時,技術(shù)員也會驗證數(shù)據(jù)挖掘的結(jié)果,如與其他內(nèi)容加以比較,抽樣輸出。在這個部分,新聞的某些增值工作由人類記者和編輯實現(xiàn),包括對新聞內(nèi)容的質(zhì)量、可用性、降噪和適應(yīng)性進(jìn)行把關(guān)。[28]

隨著線上用戶生產(chǎn)內(nèi)容體量的急劇增長,人類行動者需不斷補充用戶評論區(qū)審核算法的工作。如《華盛頓郵報》的ModBot系統(tǒng),可為讀取的每條評論打分并刪除負(fù)面信息,而無法判斷的評論則交給人工編輯處理;《紐約時報》和《衛(wèi)報》專門雇用了評論區(qū)版主,②審核并刪除具有攻擊性甚至仇恨的言論,同時篩選出高質(zhì)量的評論作為精選內(nèi)容。

在該階段,機(jī)器主要負(fù)責(zé)從數(shù)據(jù)中尋找模式和統(tǒng)計異常值,而理性的新聞判斷仍然依賴人力,包括收集、核實和解讀信息,以看到數(shù)據(jù)庫之外的世界。因此,各平臺雖大大降低了從世界各地獲取信息的成本,卻增加了驗證信息的人工成本。在這個過程中,為應(yīng)對算法技術(shù)的不確定性,人和非人行動者進(jìn)行了充分的轉(zhuǎn)譯實踐。

2. 算法編寫與參數(shù)調(diào)整:對內(nèi)容自動化生成技術(shù)的代理

正如ProPublica的業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁Celeste Lecompte所說:“算法的內(nèi)容創(chuàng)作不僅僅是將數(shù)字變成一串描述性的句子,它是為了特定的目的對數(shù)據(jù)加以總結(jié)。”[29]然而,現(xiàn)階段的自動化技術(shù)具有不可忽視的局限性,如其高度依賴結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)本身的質(zhì)量、廣度和豐富性直接影響輸出內(nèi)容,因此需對數(shù)據(jù)的選擇、評估、清洗、標(biāo)準(zhǔn)化和驗證方式做出決策。而在數(shù)據(jù)不可用的報道上,從業(yè)者仍需借助傳統(tǒng)的信息收集方式。另外,因高度依賴模型,算法生成內(nèi)容常常圍繞誰在什么時候和地點做了什么事,卻很難解釋為什么和如何做,更難以勝任“由價值觀與知識、經(jīng)驗緊密互動來驅(qū)動的新聞寫作”。[30]

因此,即使編寫好的模板可驅(qū)動內(nèi)容的自動生成,但在不同語境下,人工仍要持續(xù)性地調(diào)整故事模板的參數(shù)。如《洛杉磯時報》的“地震機(jī)器人”一旦漏報,技術(shù)人員就要調(diào)整地理邊界框以延伸過濾器的范圍。此外,雖然系統(tǒng)開發(fā)促使自動化技術(shù)可在發(fā)布前評估內(nèi)容質(zhì)量,但仍離不開編輯對代表性樣本的把關(guān)。

應(yīng)該說,在設(shè)計、維護(hù)、監(jiān)督、更新等關(guān)鍵點上都需要人的加入,融入人的智慧。[2](121-130)在內(nèi)容模板的設(shè)計開發(fā)階段,編輯和來自不同專業(yè)領(lǐng)域的參與者將價值觀嵌入系統(tǒng),包括定義結(jié)構(gòu)、標(biāo)記內(nèi)容、為各種輸出語言編寫模板,以及對有關(guān)領(lǐng)域的一般知識進(jìn)行編碼等。在投喂數(shù)據(jù)方面,如對非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)或依賴機(jī)器學(xué)習(xí)的系統(tǒng),人工標(biāo)記是重要的一步,而可自動標(biāo)記的分類算法,也離不開人工最初的訓(xùn)練。

3. 效果判斷與策展監(jiān)督:對信息分發(fā)技術(shù)的代理

在內(nèi)容分發(fā)之前,新聞機(jī)構(gòu)通常將內(nèi)容優(yōu)化算法集成到編輯工作流中,但該算法的衡量標(biāo)準(zhǔn)往往比較單一,如頁面瀏覽量、瀏覽時間、轉(zhuǎn)發(fā)量等。相比之下,人類在判斷故事類型、發(fā)布時間和渠道等方面獨具優(yōu)勢,能將不同主題的內(nèi)容與不同類型的閱讀行為相匹配,同時還能為故事賦予特定的文化語境意義。因而一些媒體機(jī)構(gòu)將工作方法設(shè)定為先通過機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測內(nèi)容的最佳位置,然后將建議推送給編輯,協(xié)助其做出明智的決定。在判斷事件的影響力方面,谷歌新聞的創(chuàng)立者Krishna Bharat認(rèn)為,算法技術(shù)“仍不及人類編輯”,要找到各利益間的平衡點,需將人類編輯的邏輯納入算法管理中。

當(dāng)前,新聞機(jī)構(gòu)還通過策展算法,保證編輯認(rèn)同的重要新聞更易進(jìn)入終端用戶的視野,以推動共識的形成。新聞機(jī)構(gòu)的技術(shù)者將編輯標(biāo)準(zhǔn)寫入策展算法中,一方面,嵌入新聞價值以確定優(yōu)先級序,控制不同類別內(nèi)容的個性化閾值,另一方面,按照可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行輸入管理,讓策展算法在人工所規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行內(nèi)容選擇。典型的例子是新聞聚合類應(yīng)用SmartNews,策展算法在編輯部制定的消息源列表基礎(chǔ)上向用戶推送新聞。

結(jié)語

人—算法共生主體是數(shù)字時代新聞生產(chǎn)主體的創(chuàng)新,激發(fā)了新聞創(chuàng)新實踐。該共生關(guān)系集中表現(xiàn)在兩個方面。一方面,非人類行動者的能動力量使其不再僅僅扮演輔助從業(yè)者的中介角色,而是代替人類進(jìn)行創(chuàng)新實踐。在內(nèi)容推介和把關(guān)方面,數(shù)據(jù)挖掘算法通過對信息的實時監(jiān)測和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性的分析,在海量數(shù)據(jù)信息中初步篩選出具有新聞價值的內(nèi)容,扮演了挖掘新聞故事的角色;在內(nèi)容生產(chǎn)方面,自然語言處理技術(shù)將數(shù)據(jù)填充于模板中,完成初級新聞寫作或圖像的生成;在推送分發(fā)方面,算法因其擴(kuò)散的高速度、有效性和個性化,幾乎替代了人工。另一方面,人類行動者也在算法決策力所不逮之處實現(xiàn)代理,包括確保所收集的內(nèi)容符合機(jī)構(gòu)的價值標(biāo)準(zhǔn),維護(hù)并監(jiān)督自動化寫作質(zhì)量,平衡個性化發(fā)布機(jī)制和編輯的追求。在此雙向代理的過程中,從業(yè)者以傳統(tǒng)的職業(yè)慣習(xí)和行業(yè)規(guī)范為機(jī)器提供行動方向,并且監(jiān)控算法在新聞生產(chǎn)中的實際運作;算法邏輯也滲透進(jìn)新聞生產(chǎn)常規(guī)中,影響“記者的信仰結(jié)構(gòu)和思維方式”,使之帶著對算法的“同理心”,[2](249)以計算思維和數(shù)據(jù)思維推進(jìn)新聞工作。因此,將人與算法在新聞生產(chǎn)過程中的關(guān)系作為共生的概念化處理,不是將人與機(jī)器簡單加以混合的新鮮提法,而是對以往人機(jī)關(guān)系探索的延伸。其中人與技術(shù)之間的二元關(guān)系被進(jìn)一步模糊化,人與算法以有機(jī)整體性的關(guān)系在新聞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮能動性。

該共生體貫穿整條新聞生產(chǎn)線,拓展了當(dāng)前幾乎等同于機(jī)器人寫作的自動化新聞概念。目前,國內(nèi)外研究者普遍把自動化新聞視作在新聞報道寫作中使用算法,將自動化新聞界定為“在沒有或者有限的人類干預(yù)下,由預(yù)先設(shè)定的程序?qū)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成新聞文本的自動算法過程”。[31]這忽略了算法在自動化新聞生產(chǎn)其他階段的能動力量。人—算法共生作為理論框架為研究復(fù)雜的傳播技術(shù)開拓了思路,超越了“關(guān)于社會建構(gòu)主義與技術(shù)決定論的簡單化爭論”。未來社會將不可避免地?fù)肀ЦS富、更復(fù)雜的技術(shù)行動者,其中交織著人類、算法、人—算法和算法—算法的混合互動,如何充分發(fā)揮各主體的能動性以更有效地服務(wù)公眾利益,將是新聞傳播研究者與傳播實踐者共同面臨的重要研究課題。

參考文獻(xiàn):

[1] 李艷紅. 在開放與保守策略間游移:“不確定性”邏輯下的新聞創(chuàng)新——對三家新聞組織采納數(shù)據(jù)新聞的研究[J]. 新聞與傳播研究,2017(9):40-60,126-127.

[2] Diakopoulos N. Automating the news: How algorithms are rewriting the media[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019.

[3] Napoli·P. M. Automated media: An institutional theory perspective on algorithmic media production and consumption[J]. Communication Theory, 2014, 24(3): 340-360.

[4] Caswell D, Anderson·C. W. Computational Journalism[J]. The International Encyclopedia of Journalism Studies, 2019(3): 1-8.

[5] Carlson M. Automating judgment? Algorithmic judgment, news knowledge, and journalistic professionalism[J]. New media & society, 2018, 20(5): 1755-1772.

[6] Nelson·J. L, Lei·R. F. The effect of digital platforms on news audience behavior[J]. Digital journalism, 2018, 6(5): 619-633.

[7] Pavlik J. Journalism and new media[M]. New York: Columbia university press, 2001: xvi.

[8] Plesner U. An actor-network perspective on changing work practices: Communication technologies as actants in newswork[J]. Journalism, 2009, 10(5): 604-626.

[9] 王辰瑤. 新聞創(chuàng)新:不確定的救贖[N]. 中國社會科學(xué)報,2016-05-05(003).

[10] Steensen S. What's stopping them? Towards a grounded theory of innovation in online journalism[J]. Journalism studies, 2009, 10(6): 821-836.

[11] Anderson·C. W, De Maeyer J. Objects of journalism and the news[J]. Journalism, 2015, 16(1): 3-9.

[12] Boczkowski·P. J, Anderson·C. W. Introduction: Words and things[M]//Boczkowski·P. J, Anderson·C. W. Remaking the News: Essays on the Future of Journalism Scholarship in the Digital Age. Cambridge, MA: The MIT Press, 2017: 1-12.

[13] De Maeyer J. Adopting a 'material sensibility' in journalism studies[M]//Witschge T, Anderson·C. W, Domingo D, et al. The SAGE Handbook of Digital Journalism. London: Sage, 2016: 460-476.

[14] 朱劍峰. 從“行動者網(wǎng)絡(luò)理論”談技術(shù)與社會的關(guān)系——“問題奶粉”事件辨析[J]. 自然辯證法研究,2009(1):37-41.

[15] 吳瑩,盧雨霞,陳家建,等. 跟隨行動者重組社會——讀拉圖爾的《重組社會:行動者網(wǎng)絡(luò)理論》[J]. 社會學(xué)研究,2008(2):218-234.

[16] Van Dalen A. The algorithms behind the headlines: How machine-written news redefines the core skills of human journalists[J]. Journalism practice, 2012, 6(5-6): 648-658.

[17] Stray J. Making artificial intelligence work for investigative journalism[J]. Digital Journalism, 2019, 7(8): 1076-1097.

[18] Primo A, Zago G. Who and what do journalism? An actor-network perspective[J]. Digital Journalism, 2015, 3(1): 38-52.

[19] Bandura A. Toward a psychology of human agency[J]. Perspectives on psychological science, 2006, 1(2): 164-180.

[20] Neff G, Nagy P. Agency in the Digital Age: Using Symbiotic Agency to Explain Human-Technology Interaction[M]//Papacharissi Z. A Networked Self and Human Augmentics, Artificial Intelligence, Sentience. London: Taylor & Francis Group, 2018: 97-107.

[21] Kitchin R. Big Data, new epistemologies and paradigm shifts[J]. Big data & society, 2014, 1(1): 1-12.

[22] Xie W, Zhu F, Jiang J, et al. Topicsketch: Real-time bursty topic detection from twitter[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2016, 28(8): 2216-2229.

[23] Zubiaga A, Aker A, Bontcheva K, et al. Detection and resolution of rumours in social media: A survey[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2018, 51(2): 1-36.

[24] Linden·T. C-G. Algorithms for journalism: The future of news work[J]. The Journal of Media Innovations, 2017, 4(1): 60-76.

[25] Wu S, Tandoc Jr·E. C, Salmon·C. T. When journalism and automation intersect: Assessing the influence of the technological field on contemporary newsrooms[J]. Journalism Practice, 2019, 13(10): 1238-1254.

[26] Wojcik S, Messing S, Smith A, et al. Bots in the Twittersphere[R]. Pew Research Center, 2018.

[27] Ford H, Hutchinson J. Newsbots that mediate journalist and audience relationships[J]. Digital Journalism, 2019, 7(8): 1013-1031.

[28] Taylor·R. S. Value-added processes in the information life cycle[J]. Journal of the American Society for Information Science, 1982, 33(5): 341-346.

[29] Lecompte C. Automation in the newsroom. How algorithms are helping reporters expand coverage, engage audiences, and respond to breaking news[J]. Nieman reports, 2015, 69(3): 32.

[30] 諾姆· 萊梅爾史萃克· 拉塔爾. 人工智能時代,新聞人會被取代嗎?[M]. 胡鈺,王一凡,譯. 北京:清華大學(xué)出版社,2020:10.

[31] Carlson M. The robotic reporter: Automated journalism and the redefinition of labor, compositional forms, and journalistic authority[J]. Digital journalism, 2015, 3(3): 416-431.

Human-Algorithm Symbiotic Agency: Agent Innovation in Computational News Production Network

ZHANG Yan-song1,2, SUN Shao-jing1(1.School of Journalism, Fudan University, Shanghai 200433, China; 2. Department of Media and Communication, City University of Hong Kong, HongKong 999077, China)

Abstract: The embedding of algorithmic technologies in news production has promoted the exploration of news innovation, but the majority of current researches presuppose human as the main subject and follow the path of "technology adoption" which obscures the subject of technology. This article constructs an analytical framework consisting of three concepts: relational materialism, subject of media innovation, and symbiotic agency, and then explores how algorithmic technology and human actors jointly occupy the main position in the production of computational news. It contends that algorithmic technology and news practitioners form a symbiotic relationship through two-way subject and constitute a "human-algorithmic" symbiotic agency. At each stage of news production, algorithm represents human actors in data mining, natural language processing, and information distribution, while journalists/editors/technologists also play roles in deciding news values, producing high-quality content, and monitoring dissemination.

Keywords: computational journalism; actor network theory; journalistic innovation, subjects of media innovation; human-algorithmic symbiotic agency