揭開真假霸陵千古之謎

李想

“橫空出世”的江村大墓

江村大墓的發現源于一個偶然。

2002年,在美國紐約蘇富比拍賣會上出現了6件西漢時期的裸體陶俑,這些制作精良的陶俑立即引起了中國考古界的關注。因為裸體陶俑在西漢時期是一種級別很高的隨葬品,一般只出現在皇室成員的墓葬中。這批陶俑到底是從哪里出土的?又是如何流落海外的呢?這些疑惑一直困擾著考古學家。解鈴還須系鈴人,要想弄清楚事情的來龍去脈,必須得追回那幾件裸體陶俑。我國專家與美方進行了大量交涉,經過數輪談判,終于在2003年成功追回了那6件裸體陶俑。后來,經由相關部門調查,確認這些陶俑出自陜西西安東郊白鹿原東北角的江村大墓。

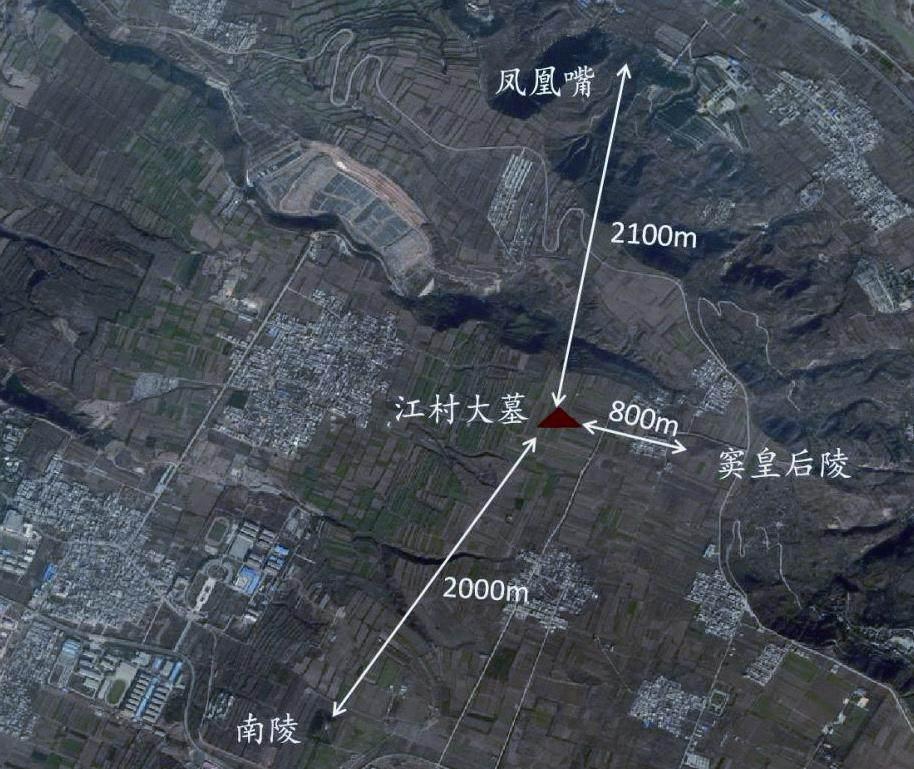

這是江村大墓第一次出現在世人面前。至于它的墓主人是誰,一時間眾說紛紜,不過當時誰也不敢猜想是漢文帝,因為“霸陵在鳳凰嘴”是業界公認的事。有些考古學家根據出土文物的級別以及江村大墓與竇皇后陵的位置關系,推測墓主人可能是漢文帝和竇皇后的女兒—竇太主劉嫖。但由于當時資源有限,考古人員只是將江村大墓的盜洞進行回填,并加強巡查和值守。盡管如此,仍未打消盜墓分子對這座大墓的覬覦之心。

2006年,竇皇后陵西側出現盜墓跡象,西安市文物保護考古所著手對江村大墓進行搶救性發掘。經過數月的工作,考古人員發現這座墓葬著實不簡單:它的規模遠超過一般貴族的墓葬,周圍外藏坑眾多;同時這個墓葬是有四條墓道的“亞”字形大墓,而西漢時期只有皇帝、皇后級別的墓葬才能使用這樣的規制。江村大墓的規模讓考古人員感到了疑惑。

同樣在2006年,陜西省考古研究院正式開啟對西漢帝陵大遺址的考古工作。由于西漢帝陵多在咸陽原上,所以等他們勘探到霸陵的時候已經是2011年了。此前西漢十一陵中,有關霸陵的信息最少,這次勘探可以說是揭開霸陵神秘面紗的最好契機。然而,經過大半年的勘探,考古人員僅僅在鳳凰嘴頂部發現了一些不同年代的盜洞,除此之外,未發現任何人工修建和開鑿的痕跡。換句話說,鳳凰嘴就是一座實心的山包,根本不是漢文帝的霸陵。

這時,距離鳳凰嘴兩千米的“亞”字形墓葬再次進入考古人員的視野。經過又一輪細致的考古勘探,考古人員發現江村大墓確實有四條墓道,表面無封土,墓室邊長約72米,面積約為5000平方米;深30余米,周圍有110多座外藏坑。這些數據都昭示著它不是一座簡單的貴族墓,況且800米外就是竇皇后陵,種種證據表明,它才最有可能是漢文帝的霸陵。

眾所周知,考古是一門科學,不能靠猜,要拿證據說話。從2017年開始,考古人員對江村大墓周邊的外藏坑以及外圍區域進行了考古發掘,共出土各類陶俑1000多件,金、銀、銅、鐵、陶制文物3000余件。特別是外藏坑中,還出土了一些帶有銘文的石器和銅質印章。這些銅質印章上刻有“倉印”“中司空印”“山官”等文字,標示西漢中央官署機構的名稱,這些都顯示出其墓主的身份只能是皇帝級別的人物。不僅如此,這座墓葬周圍還有數十座“甲”字形陪葬墓和40余處陶窯遺址。加上前面發現的數百座藏坑,形成了以江村大墓為中心,外藏坑、陪葬墓、陶窯遺跡在周圍呈放射狀分布的布局,這分明就是典型的漢代帝王陵墓形制。

然而,這些還都不能成為確定江村大墓就是霸陵的最關鍵證據。隨著考古工作的深入,江村大墓周圍出現了一圈長390米、寬1.5米的石圍界。隨后,在江村大墓、竇皇后陵外圍發現了一條東西殘長約1200米、南北寬863米的夯墻遺址。夯墻遺址的發現,讓考古人員興奮不已,因為西漢時期帝后采用“同塋異穴”的方式合葬,即皇帝、皇后合葬在一個陵園內,稱為“同塋”;但是分葬在不同的墓穴中,稱為“異穴”。盡管漢文帝留下“不起墳”的遺詔,但是喪葬形式并沒有改變。至此,種種證據表明,江村大墓就是漢文帝真正的葬身之地—霸陵。

文物保護刻不容緩

江村大墓被確認為漢文帝的霸陵,并不是考古工作的終結,而僅僅是一個開始。除了圍繞在霸陵周圍的眾多未解之謎外,有關文物遺址保護和文化遺產展示等問題也要提上日程,以滿足公眾對文化的需求和期盼。

文物是不可再生資源,這次對霸陵外藏坑的考古發掘其實是一種搶救性的、不得已而為之的考古發掘。這就向公眾傳達了一個非常重要的信息—保護文物,人人有責。每個人都應該加入到文物保護的隊伍之中,只有全社會形成共識,那些蘊含著中華文明發展線索、被深埋在地下的文物才能夠得到更好的發掘和保護。考古的目的不是為了得到精美的文物,而是讓這些文物更長久地“活”下去,為中華文明的發展保留更充足的證據。

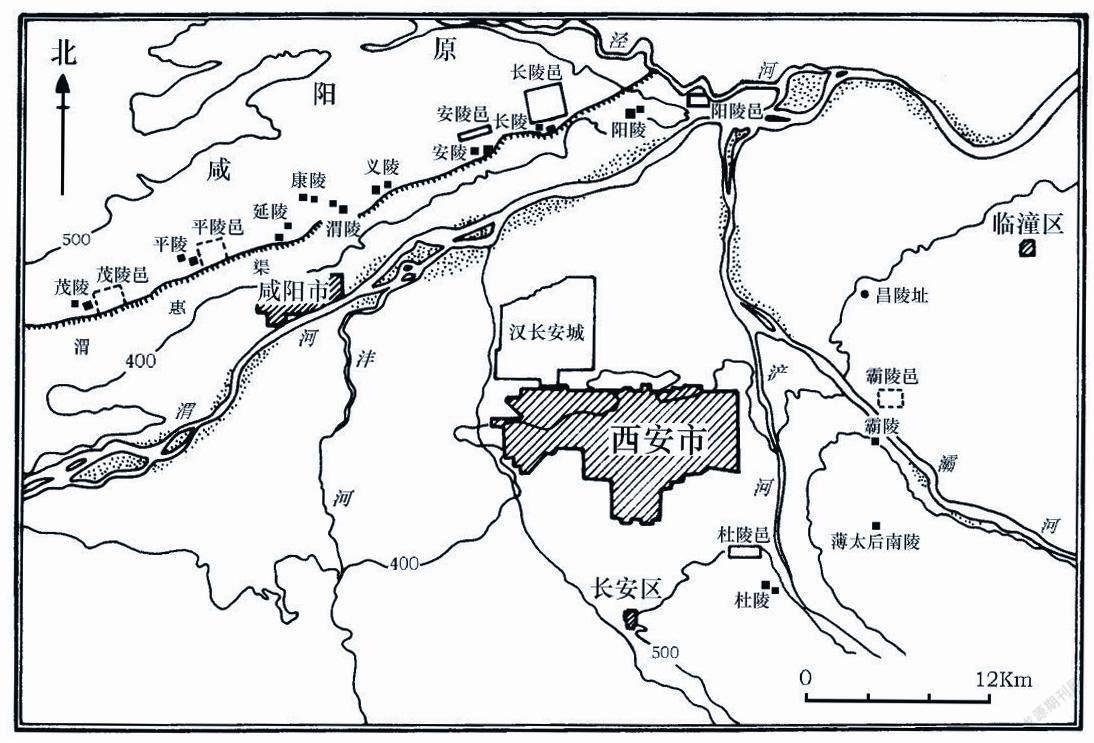

千年謬誤緣何而起

縱觀西漢所有帝陵,漢文帝的霸陵無疑是一個特例。首先,霸陵是“唯二”不在咸陽原上的帝陵,根據史籍記載和如今江村大墓的位置來看,霸陵位于渭河以南的白鹿原上;另一個不在咸陽原上的帝陵是漢宣帝的杜陵,杜陵位于離霸陵不遠的杜東原上。另外,霸陵還是唯一一個“不封不樹”的西漢帝陵,其他墓葬都有高大的封土堆,但漢文帝曾留下遺詔要求薄葬,明確表示“不起墳,欲為省,毋煩民”。正是這個“不起墳”,為后世將鳳凰嘴誤認為霸陵埋下了伏筆。gzslib202204041032盡管霸陵“不封不樹”,但是作為帝王陵寢,霸陵不僅有許多附屬建筑,而且經常舉辦祭祀活動,所以在西漢絕無錯認的可能。此外,根據《晉書·愍帝紀》記載,建興三年(315年)六月,“盜發漢霸、杜二陵及薄太后陵”。換句話說,在晉愍帝時期,人們明確知道霸陵的位置,而且這種認知一直流傳到宋代。宋代史地學家宋敏求在《長安志》里清楚地記載,漢文帝霸陵在縣東十里白鹿原上,這與如今的江村大墓的位置完全吻合。但是到了元代,就出現了不同的情況,元代駱天驤在《類編長安志》中第一次提出“霸陵在京兆通化門東四十里白鹿原北鳳(凰)嘴下”。由此看來,有關霸陵的謬誤可能始于元代。

不過,這個千年謬誤的“鍋”也不能全甩給駱天驤。鳳凰嘴距離江村大墓也就兩千米左右,對于占地面積極廣的西漢帝陵來說,這個距離幾乎可以忽略不計,已知的漢景帝陽陵東門距離陽陵封土就有約兩千米的距離,所以駱天驤記錄的漢文帝霸陵在白鹿原的大致方位并沒有問題。

為什么后世就那么確定鳳凰嘴是漢文帝葬身之處呢?首先,的確可能受到了駱天驤《類編長安志》的影響。由于歷史久遠,霸陵周圍的附屬建筑已經全部消失,在此之前的史書也都是含糊其辭地介紹霸陵在白鹿原上,后人也就默認《類編長安志》中記載的是事實,將鳳凰嘴認定為霸陵。其次,可能就是后人的臆想。由于漢文帝霸陵“不起墳”,所以后人就想當然認為霸陵應該是鑿山為陵,而鳳凰嘴的山形很像帝陵的封土,而且地處白鹿原,不遠處還有兩座大墓(竇皇后墓和薄太后墓),在這樣臆想的加持下,“霸陵在鳳凰嘴”的可信度又增加了幾分。當然還有一種可能,就是后世官員記錯了,或者是偷懶不愿細致考證,于是層層記錄下來,便重構了霸陵的位置。有人在白鹿原下大路邊的鳳凰嘴立碑祭祀,時間一久,祭祀的石碑越來越多,鳳凰嘴也就成了“正牌的霸陵”。這種情況在西漢帝陵中并不少見,漢景帝陽陵東北側是王皇后陵,但是前面卻立著漢惠帝安陵的石碑,這是因為后人并不是十分清楚,就想當然立塊石碑敷衍了事,久而久之,謬誤漸漸就變成了事實。

或許還有其他的可能性,但是不管怎樣,漢文帝提出的“不起墳”,終究還是霸陵謬誤的緣起,如果霸陵像其他西漢帝陵一樣擁有高大的封土堆,就沒有鳳凰嘴什么事了。

史書建構的漢文帝

作為我國封建時期第一個盛世的開創者,漢文帝劉恒在漢代有著崇高的地位,這點從其謚號就不難看出。漢文帝,謚號“文”,所謂“謚者,行之跡”,指人死之后,后人對其生平事跡進行評定后給予的評價性文字。《逸周書·謚法解》記載:“經緯天地曰文,道德博聞曰文,學勤好問曰文,慈惠愛民曰文,愍民惠禮曰文,錫民爵位曰文。”由此可見,古時謚號“文”是一種非常高的贊譽,史籍中對漢文帝的相關記載也印證了這一點。

據文獻記載,漢文帝廣施仁德,寬容待人。有一次,漢文帝出行,突然一個老百姓從橋上沖下來,驚了他的馬。漢文帝差點受傷,盛怒之下要求嚴懲這個冒失的百姓。然而,負責審案的廷尉只是罰了點錢。漢文帝聽聞后,怒不可遏,質問廷尉為何違背他的旨意。廷尉說:“法律是天子和百姓共同遵守的準則,不能因為他驚了您的馬,就違背法律的規定而重罰,這樣以后誰還會遵守法律呢?”漢文帝思索良久,夸贊廷尉判得好。不以一己之私破壞規矩,體現了漢文帝的寬宏大量和仁慈。又如郎中令張武等人的受賄行為被揭發出來后,漢文帝不僅不追究他們的過錯,反而從御府里撥錢給他們,以此讓他們感到羞愧。正是因為漢文帝注重以道德來感化百姓,才使漢朝禮儀興盛。

在治國理政方面,漢文帝主張休養生息,輕徭薄役,奉行黃老“無為而治”的政策。他鼓勵農業生產,罷免天下田租;遇到自然災害時,還免除諸侯的歲貢,減少百姓負擔。因為憐憫吏卒從各地運輸貨物給京內諸侯非常辛苦,他下令讓列侯回到封國,不必待在長安奉朝請安。北方的匈奴對中原虎視眈眈,多次侵擾邊境地區,為了不讓百姓陷入戰火之中,他主動提出和親政策,換取百姓生活的安寧,營造經濟發展的時機。

在改革律法方面,漢文帝感慨刑罰嚴苛繁多,不利于國家治理,為此廢除收帑連坐、誹謗妖言、肉刑等條文,讓法律真正展現“禁暴而率善人”,著力營造政清人和的社會環境。《史記·孝文本紀》中記載了漢文帝廢除肉刑時的一則故事:齊地一個小官吏淳于意觸犯刑法,按律當受肉刑,他的女兒緹縈不忍父親受刑,大膽向漢文帝上書,自愿做官府的婢女,為父親換取一個改過自新的機會。有感于緹縈上書救父的勇氣和孝心,漢文帝當即下詔,免除淳于意的罪罰,也沒有讓緹縈去做奴婢,并于次日廢除黥(刻字)、劓(割鼻)、刖(斷足)等肉刑。說到孝順,漢文帝可謂封建帝王中最負盛名的孝子,二十四孝中“親嘗湯藥”說的就是他。

在日常生活方面,漢文帝極度節儉,處處克制自己的欲望,但凡有對百姓不便的事情,就予以廢止,以便利民眾。曾經他想建造一座用于賞景的露臺,但當聽說需要耗費“百金中民十家之產”時,果斷下令罷建。他平時只穿質地粗糙的衣服,同時嚴格要求身邊的人,即使是十分受寵的慎夫人,也不能穿長到墜地的衣服,不能用繡有彩色紋飾的帷幔。對于自己的身后事,漢文帝更是要求“不起墳”,霸陵所有的裝飾必須使用瓦器,不得使用金、銀、銅、錫等金屬。漢文帝執政期間,“宮室苑囿狗馬服御無所增益”,而漢朝的社會經濟則取得了長足的發展,百姓安居樂業,天下太平安定,政治海晏河清。司馬遷稱贊漢文帝:“德至盛也。豈不仁哉!”在儒家傳統觀念中,能夠同時兼備“德”與“仁”的君主,只有堯、舜、禹、湯、文王等人,而在司馬遷眼中,漢文帝完全可以和他們相提并論。

歷史中的漢文帝真是如此儉樸、寬宏、仁德,幾乎“零差評”嗎?其實未必。司馬遷在《史記·佞幸列傳》中記載了這樣一個故事。漢文帝十分寵幸鄧通,便將蜀地的一座銅礦賜予鄧通。鄧通私自鑄幣,導致“鄧氏錢”遍布天下,極大地危害了漢初的社會經濟發展。歷代論者多稱漢文帝有長者之風,然而他并不是一味的寬容。面對擁立自己的周勃,漢文帝就多次打壓,最終免去他的丞相之位,責令他返回封國。回到封地的周勃常懷不安,甚至“自畏恐誅”。由此可見,漢文帝絕不是《史記·孝文本紀》中記載得那樣寬仁敦厚。此外,班固《漢書·賈誼傳》轉載賈誼呈奏給漢文帝的《治安策》中說:“臣竊惟事勢,可為痛哭者一,可為流涕者二,可為長太息者六,若其它背理而傷道者,難遍以疏舉。”從中我們可以看出,在漢文帝統治下的漢朝仍有許多弊端。賈誼在《論積貯疏》中又說:“漢為之漢,幾四十年矣,公私之積,猶可哀痛!失時不雨,民且狼顧;歲惡不入,請賣爵子,既聞耳矣。”這與司馬遷筆下的“德至盛也,廩廩鄉改正服封禪矣”形成鮮明的反差。