分析師表現與明星分析師評選

——基于“新財富”的準自然實驗證據

劉曉孟,周愛民

(南開大學 金融學院,天津 300350)

分析師作為市場中發掘信息與提供理性投資建議的重要主體,其業內的領軍人物——明星分析師及其評選一直是資本市場中的熱點話題。“新財富最佳分析師”(后簡稱“新財富”)與“全美研究團隊”等獎項的評選也成為每年各國資本市場中最為盛大的活動。分析師評選的本來目的是通過機構投資者真實的投資經驗去發現優秀的分析師,同時鼓勵證券分析行業提升自身水平,激勵分析師勤勉工作。但實際中分析師評選造成的評獎壓力與評選季拉票活動都對其獨立客觀性與業務開展造成了一定程度的影響。此種不良影響已成為業內公開的“潛規則”,并于2018年9月底以評選拉票中不雅視頻的形式被爆出,導致已經連續舉辦14年的“新財富”停辦。通過監管機構、評選機構及券商的共同努力,“新財富”評選于一年后(2019年10月)重啟。

學界對明星分析師及其評選,尤其是對我國“新財富分析師”的評價存在一定分歧。文獻[1-3]中通過實證發現,我國“新財富分析師”有更強的業務能力與預測精確度;但也有部分學者認為“新財富分析師”業務水平并不高于同行,甚至在發布信息的領先度上低于平均水平[4-5]。如何評價明星分析師評選對我國證券分析行業的作用及此次“新財富”停辦重啟的影響成為一個對我國證券分析行業具有重要實際意義的問題。

之所以不同學者對明星分析師的評價并不一致,是因為分析師評選在引發上文中提到問題的同時,其形成的聲譽機制與激勵作用也切實鼓勵分析師提高行業操守與業務水平。考慮分析師評選對證券分析行業發展的雙向影響,其存在是否推動行業發展成為判斷評選活動是否應繼續的重要依據。同時,資本市場中各參與者應從不雅視頻事件中吸取經驗教訓并優化評選機制,而非單純等待丑聞隨時間消逝。因此,時隔一年的“新財富”停辦與重啟是單純地等待輿論熱點轉移還是對評選進行了合理變革也是值得深入研究的問題。

為探究上述問題,本文以“新財富”的停辦與重啟為事件,從分析師評級水平、預測樂觀偏差與勤勉程度3個角度切入,分析評選對證券分析行業發展的影響。由于停辦與重啟事件均有較強外生性,故采用倍差法(DID)對評級水平與樂觀偏差進行分析,用Wilcoxon 檢驗與t檢驗對勤勉程度進行比較。在對評級水平的分析中,從調整評級前與調整后兩個不同角度構建“播音員”與“預言家”兩個維度評價分析師的業務水平。在對樂觀偏差的研究中,分別對比停辦與重啟前后樂觀偏差變化的方向與顯著性。在分析行業整體勤勉程度受評選影響的基礎上,通過調研與研報數分別作為勤勉程度“質”與“量”的度量,并對不同類型的券商與分析師進行分類對比,以得到各子集中評選對勤勉程度影響的異質性。通過研究,本文發現,“新財富”停辦后,在上調評級中分析師的表現得到顯著提升,其“預言家”性增強,“播音員”性減弱;重啟后,上調評級中分析師的表現并未出現顯著下降,其下調評級中的表現因評選機制的完善出現上升,表現為“播音員”性減弱。在“新財富”停辦期間,分析師樂觀偏差因聲譽機制的缺少出現上升,重啟后分析師樂觀偏差下降,且下降幅度大于停辦后樂觀偏差的上升水平。在勤勉程度上,代表勤勉程度“質”的調研數隨“新財富”的停辦而減小,隨其重啟而增大。由于分析師在業務量上的粘性,代表勤勉程度“量”的研報數并未隨“新財富”停辦而顯著減少,但卻因其重啟而大幅提升,故整體上“新財富”的存在促進了分析師提高業務水平與勤勉程度,且此次停辦重啟事件通過完善評選機制進一步擴大了“新財富”對資本市場的積極作用。

本文對現有文獻的貢獻在于如下兩個方面:首先,從選題角度,本文是目前筆者所知第1篇全面研究“新財富”評選停辦與重啟的論文。部分現有文獻[6]對“新財富”停辦的影響進行了分析,但目前仍未有文獻涉及“新財富”重啟事件。將停辦與重啟結合研究可更有把握地評判頗具爭議的“新財富”是否有利于資本市場,并確定停辦一年是出于公關目的或是對評選機制進行了切實改進。外生性極強的停辦與重啟事件也為評估“新財富”評選與分析師業務水平及勤勉程度的因果關系提供了難得的“準自然實驗”環境,也提高了估計結果的可靠性。其次,從分析維度上,為評價分析師在評級調整中的表現,使用“預言家”與“播音員”兩個性質評估調整評級前后的異常收益水平。以上述調評級為例,在出具評級前上市公司不應具有過高的超額收益,否則評級上調將成為播報市場行情的“播音員”,從而喪失評級的預見性;在出具評級后上市公司應有較高的超額收益,即上調評級如“預言家”般成功預測了未來走勢。通過上述兩個維度可更為全面地評價分析師調整評級的水平,并以此為基礎進一步研判“新財富”評選的價值與意義。

1 相關文獻與研究假設

作為證券市場中重要的信息發布主體,證券分析師具有發掘信息、引導理性投資、提高市場有效性的重要作用。對證券分析師的價值,國內外眾多學者進行了全面且深入的探究。Lys等[7]通過實證發現,證券分析師觀點具有一定參考價值,其預測包含至預測時點66%的信息。儲一昀等[8]指出分析師對新股IPO 首日市場表現預測有較強的可靠性。潘越等[9]指出分析師發布的研究報告可作為一種法律強制披露外降低信息不透明的有效手段,從而減小股票市場的暴跌風險。Gleason 等[10]以及Stickel[11]發現,無論是分析師發掘的最新信息或是其他分析師對已被發現信息跟隨的羊群效應都會對資本市場股價造成顯著影響。

證券分析師中的佼佼者——明星分析師因其在分析師群體中的特殊地位也一直是學界與業界重點關注的對象之一。國內外學者對“新財富”與“全美分析團隊”進行了全面的研究。部分研究支持明星分析師具有更強的業務能力與預測水平。其中,張然等[3]指出明星分析師預測精確度顯著高于同行平均水平。李麗青[1]發現,我國新財富分析師預測更準確,且勇敢程度更高。游家興等[2]同樣認為明星分析師更勇敢,對其他同行的觀點依賴程度也較低。肖萌[12]以及王春峰等[13]指出明星分析師預測的上調與下調具有一定參考價值。Hansen等[14]提出因聲譽機制,認為明星分析師傾向提供可靠的信息,而非一味迎合證券公司客戶。Fang 等[15]指出明星分析師的超額收益率源于業務水平,而非明星效應。Stickel[11]發現,明星分析師的預測,尤其是其上調預測對市場具有顯著影響。但也有部分學者對明星分析師的價值提出質疑,認為明星分析師信息發布領先度低于行業平均水平[4];券商水平對預測準確度的影響較分析師水平更顯著[13];市場交易機制的完善對非明星分析師提升更為明顯[16];吳偎立等[5]更是直接指出“新財富”評選結果與業務能力并不相關。

作為提供投資建議的重要主體,分析師在證券分析中的獨立客觀性至關重要,但在現實中分析師常面臨各種利益沖突。證券公司的自營業務[17]、股東參股資產管理公司[18]等事項均會造成分析師的利益沖突,從而影響其預測的獨立客觀性。對現代證券行業的分析師,尤其是明星分析師,評選壓力亦是一種不可忽視的潛在利益沖突。由于我國證券分析行業內收入差距較大,而成為明星分析師又是提升待遇最佳甚至唯一的“捷徑”。“新財富”評選對證券分析行業的負面影響長期存在,并于2018年9月以不雅視頻的形式爆發并導致“新財富”停辦。但趙留彥等[6]發現,“新財富”停辦后,證券分析師在評級調整中的表現與勤勉程度均出現了顯著下降,其中明星分析師的下降幅度更大。由提供大部分傭金的買方評選出最佳賣方分析師是符合證券市場運行規律的合理機制,通過買方與賣方的良性互動與獲獎激勵可鼓勵證券分析師提高自身業務水平與勤勉程度,從而提供更有效的評級與預測。對“新財富”的改進是較簡單停辦更為理性的選擇,2019年10月“新財富”官方宣布重啟評選并將主觀評價與客觀量化指標相結合,調節了各類投資者的權重比例。同時,評選方進一步細化了《新財富最佳分析師評選公約》,強調評選中的“公平、公正、公開”。此外,行業協會也通過《證券分析師參加外部評選規范》明確參評結果不得與薪酬掛鉤,同時嚴令禁止向投票人進行任何形式的利益輸送,也禁止了證券公司及其下屬分析師在傳統媒體及社交網絡上的拉票行為。改進評選機制與對行業不良風氣的整頓均有利于放大“新財富”評選對行業的促進作用,降低其負面影響。為研究“新財富”停辦與重啟對分析師的影響,本文以停辦與重啟為兩時點分別研究其前后分析師在評級調整中表現的差異。預期“新財富”停辦后,分析師在評級調整中的表現會因長期積壓的評選壓力消失而出現提升;而“新財富”重啟后,更合理的評選機制與獲獎激勵亦將促進其在評級中的表現進一步提高,故提出第1組假設:

H1a“新財富”停辦后,評級調整中分析師的表現因評選壓力減小而提升。

H1b“新財富”重啟后,評級調整中分析師的表現因評選機制優化與評選的激勵效果而提升。

除利益沖突外,樂觀偏差(Optimism),即分析師預測高于公司實際盈利水平的現象,也是眾多學者關注的焦點。證券公司分析師的主要客戶是以基金等為代表的買方,而這些機構普遍均持有各類金融資產多頭。發布樂觀的上市公司盈利預測是符合分析師主要客戶利益的。同時,各國資本市場,即使是高度發達的歐美資本市場,仍以做多為主要交易形式,樂觀高估的盈利水平具有促進市場主體交易的作用,從而保證證券公司的傭金收入。Hong等[19]指出證券公司不僅鼓勵分析師提高預測準確度,更會“獎勵”敢于給出樂觀預測的分析師。Cowen等[20]也發現,經紀業務占比大的券商較承銷業務占比大的券商更愿意給出樂觀預測。此外,監管的缺失也易造成分析師的樂觀偏差被放大[21]。在國內學者方面,胡凡等[22]發現,券商鼓勵交易的動機會造成分析師的樂觀偏差。王攀娜等[23]認為在開展融券業務后,我國證券公司擔心股價下跌影響經濟業務收入,從而鼓勵分析師發布具有樂觀偏差的盈利預測。褚劍等[24]同樣發現,融資融券業務的開展擴大了我國分析師的樂觀偏差。官峰等[25]指出,在定增解禁交易日附近,迫于來自機構投資者的壓力,分析師傾向給出更為樂觀的預測。如引言部分所述,“新財富”的評選壓力會導致明星分析師樂觀偏差增大;但其聲譽機制與激勵作用又會鼓勵分析師提供更為準確的預測從而降低樂觀偏差。“新財富”對樂觀偏差的整體作用取決于上述兩個方向作用的相對大小,故提出第2組假設:

H2a因“新財富”的評選壓力,停辦后分析師樂觀偏差下降,其重啟后樂觀偏差上升。

H2b因“新財富”的聲譽機制與激勵作用,停辦后,分析師樂觀偏差上升,重啟后樂觀偏差下降。

“新財富”的評獎機制雖會造成潛在利益沖突,但其存在也可有效督促從業者勤勉工作,而較高的勤勉程度亦可有效提升行業水平。Stickel[11]通過實證發現,明星分析師較其同行具有更高的勤勉水平。Jacob等[26]發現,分析師的預測水平與其努力程度呈正相關關系。樊錚等[27]指出分析師預測誤差會隨努力程度的提升而減小。尹玉剛[28]認為分析師努力程度可提高其報告的信息含量。伊志紅等[29]發現,女分析師努力程度的提升可降低股價同步性。考慮到證券分析行業的復雜性,本文以深度較高的調研數量代表勤勉水平的“質”,以深度略淺但廣度較大的評級與預測數代表勤勉水平的“量”,預期“新財富”取消后分析師的勤勉水平會因缺乏激勵出現“質量雙跌”的現象,而重啟后將出現“質量雙升”的情況,故提出第3組假設:

H3a“新財富”停辦后,分析師勤勉程度全面下降。

H3b“新財富”重啟后,分析師勤勉程度全面上升。

2 研究數據與研究設計

2.1 研究數據

本文選取自2015-08-01~2020-08-01我國分析師對A 股的評級、盈利預測與調研作為研究對象。其中,由于“新財富”主辦方于2018年9月21日晚間宣布“新財富”停辦,故將2018年9月21日作為研究的第1個節點,即“新財富”停辦節點;2019年10月21日晚間,“新財富”主辦方宣布評選重啟,故將2019年10 月22 日作為研究的第2 個節點,即“新財富”重啟節點。上述兩節點將選取期間分為3個段,分別為原“新財富”階段、停辦階段與新“新財富”階段。本文將通過DID 模型與樣本假設檢驗對比相鄰兩個階段的分析師表現以檢驗第2部分中提出的假設。其中,分析師相關評級、預測與調研數據及分析師相關數據來自CSMAR 對應數據庫,公司財務數據來自WIND 數據庫。參照現有分析師相關研究文獻,對整體數據中剔除金融、證券、保險與ST 公司,對被解釋變量剔除最高與最低1%的異常值,并對回歸中的連續變量進行1%的縮尾處理(Winsorize)。

(1)被解釋變量。參照趙留彥等[6]的思路,選用分析師上調或下調評級后基于市場模型1)考慮到各股來自不同交易所,本文指數選用滬深300指數。在穩健性檢驗中,使用了基于上證綜指的市場模型與各股收益和指數收益差的方式計算CAR,其結論未出現顯著變化的CAR(Cumulative Abnormal Return)評估評級調整中分析師的表現,故僅使用全部數據集中評級變化的評級報告作為樣本,其中包括評級的上調與下調。以上調評級為例,一次有效的評級上調其CAR 應具有某些性質。首先,評級上調后該證券應取得顯著為正的超額收益;其次,上調前該證券不應出現顯著為正的超額收益,否則一方面可能是因該分析師進行的評級調整為受羊群效應影響的跟隨調整,另一方面也可能因該分析師在出具報告前受評選壓力等利益沖突的影響提前透露了即將出具報告的內幕消息,導致部分市場參與者提前操作拉高股價。同理,一次有效的評級下調應滿足調整前上市公司無顯著為負的超額收益,下調后上市公司估值應出現相應調整。為便于理解,本文將調整后出現與調整同向CAR 的性質稱為評級的“預言家”性(先于市場預知未來走勢),將調整前出現與調整同向CAR的性質稱為“播音員”性(向市場報告已發生的行情)。分析師評級應具有指導市場投資者的作用,故優秀的評級應具有較強的“預言家”性與較弱的“播音員”性。本文分別使用評級發生前與發生后3、5與10天的CAR 為變量以評估分析師在評級調整中的表現。

參考褚劍等[24]及其他對分析師樂觀偏差的研究,使用下式定義樂觀偏差:

式中:FEPSi,t,n為分析師對第i個上市公司在t日做出的對n年EPS的預測;EPSi,n為該預測的實際值;Pi,t為該預測前一日上市公司收盤價;OPTi,t,n為相應的樂觀偏差。與評級分析中只選取上調與下調數據不同,對樂觀偏差的估計選用了數據集中全部已公布實際盈利水平的盈利預測。

參考文獻[6],本文選用券商調研數與分析師發布研報數作為評估分析師勤勉程度的變量。券商的實地調研因前期準備多、時間成本高與數據獲取方式直觀,通常作為一種高成本高收益的研究方式,所以使用調研數作為分析師勤勉程度“質”的度量。與調研相比,一般研究報告并不需要較多的前期準備,其數據也主要從信息終端獲取,故使用研究報告數作為分析師勤勉程度“量”的度量。

(2)核心解釋變量。在后續回歸使用的DID 框架中,以是否為明星分析師作為劃分處理組與控制組的依據。由于受“新財富”停辦與重啟影響較大的群體為明星分析師群體,故將明星分析師作為處理組。在具體處理中,使用近3 年2)穩健性檢驗中使用近5年或全部時間段內曾獲獎的分析師構建明星變量,實證結論并無顯著變化曾經獲得“新財富”提名的分析師作為明星分析師群體,該群體為當年“新財富”的有力競爭者,將其歸為處理組;如果幾年內持續未獲提名,則表明該分析師受“新財富”影響的可能性較小,故將其歸入控制組。如前文所述,選用2018-09-21與2019-10-22作為兩個時點分別擬合DID 模型。對“新財富”停辦時點,選取2015-08-01~2019-10-22 之間的數據,以2018-09-21 為事件時點(Post)進行回歸;對“新財富”重啟時點,選取2018-09-22~2020-08-01之間的數據,以2019-10-22 為事件時點進行回歸。為保持兩回歸結果符號意義的一致性,對回歸中“新財富”停辦時段取1,“新財富”未暫停與重啟后時段取0。

(3)控制變量。參考文獻[2,18,30],在基礎模型中加入代表上市公司財務信息(市凈率、杠桿率、公司規模與ROA)與信息質量(是否四大審計、分析師關注度與研報關注度)的控制變量。考慮到王春峰等[15]發現,券商水平亦是影響分析師評級預測水平的重要因素,實證中將券商研究水平(活躍分析師數與研報數)加入基礎模型之中。具體變量名稱與定義如表1所示。

表1 變量類型、名稱、簡稱與定義

各變量描述性統計信息如表2 所示。由表2可得,各數據均拒絕服從正態分布原假設,多數變量存在正偏度與尖峰肥尾現象(峰度大于3)。其中,CAR除10日外均為正值,這是因分析師傾向于出具上調評級的報告,而非下調報告。對上市公司評級下調引起的股價下跌可能導致各公募、私募基金凈值下降,從而傷害券商與買方間的業務關系。券商是分析師的雇傭者,而買方一方面是券商的重要客戶同時也是“新財富”的投票人,故在多重壓力下分析師更傾向于上調而非下調評級。在本文使用的數據集中,上調評級占全部評級調整報告總數的62.24%。此外,由CAR 在報告前與報告后的對比可以看出,分析師出具報告前上市公司股票的平均上漲幅度大于報告后對應區間的上漲幅度。這表明,從整體角度看,分析師報告表現出較強的“播音員”性,而其“預言家”性較弱。上文指出評選壓力會提高分析師出具報告前與買方進行溝通的可能,故預期在“新財富”停辦后與“新財富”整改重啟后,通過消除評選壓力與合理化評選機制,分析師的“預言家”性會有所增強,“播音員”性將有所減弱。此外,與現有文獻的結論一致,整體盈利預測平均樂觀偏差為正,說明分析師對上市公司的盈利預期偏向樂觀。同時,明星分析師雖僅為證券分析行業中頂尖的小部分群體,但其出具的評級報告占據全部報告的28.42%。雖然部分文獻[4-5,13,16]對明星分析師的業務水平表示質疑,但其勤勉程度的確高于行業平均水平。

表2 各變量描述性統計

2.2 研究設計

為驗證H1a、H1b與H2a、H2b兩組假設,本文選用PSM-DID 模型進行擬合,在控制年份的前提下,使用控制變量進行最近鄰匹配取得匹配后的控制組與對照組,再按如下形式3)其中對樂觀偏差OPT 進行回歸時,加入了預測期間變量,即報告預測日與發布日之差進行回歸:

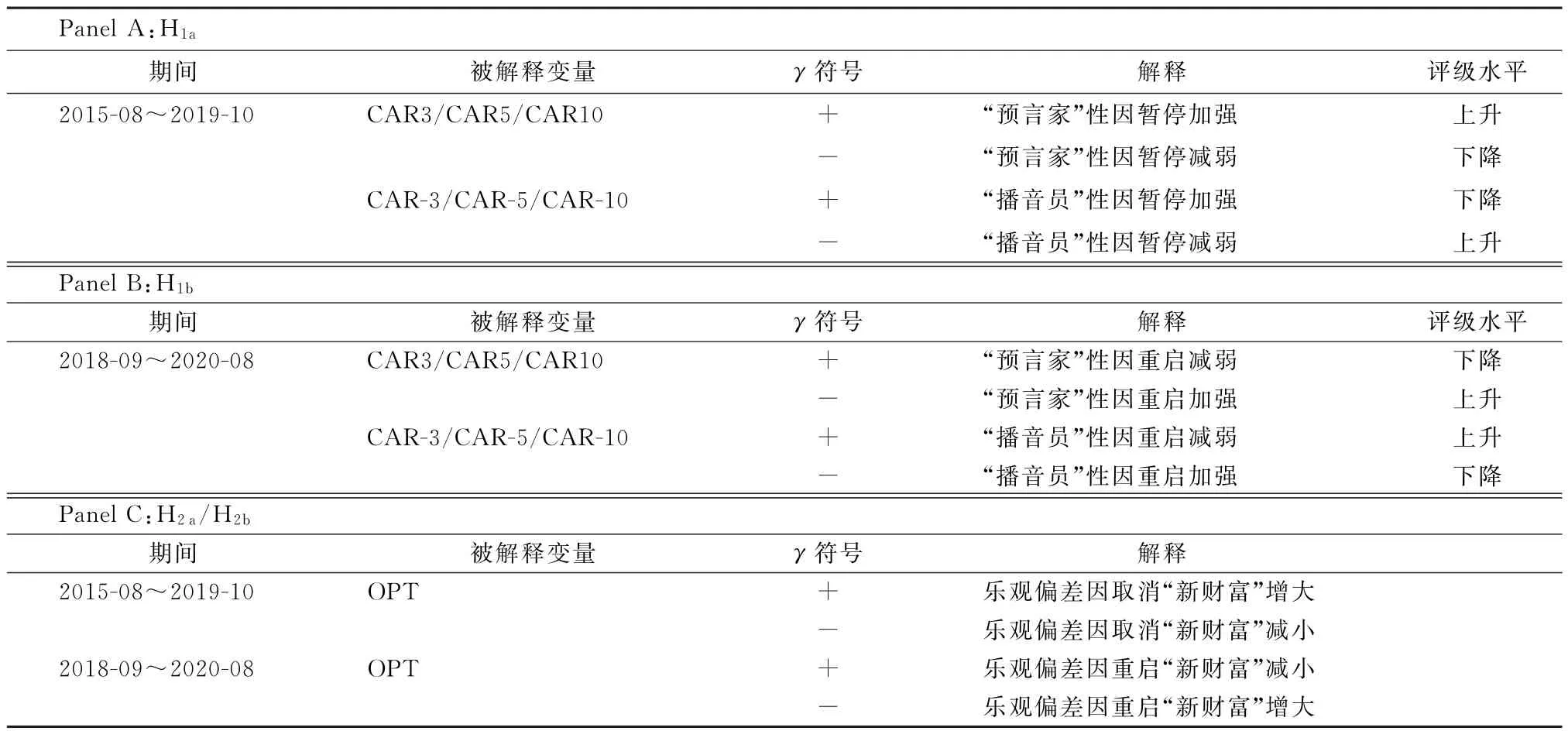

式中:CARX 為X日超額收益率;Industry為行業變量;γ為核心解釋變量。對H1a與H1b,分析師評級表現的提升意味著其“預言家”性的上升與“播音員”性的下降。以2015-08~2018-09期間上調樣本為例,如果γ對報告后期間的CAR(CAR3,CAR5與CAR10)回歸結果為正,則說明其“預言家”性加強。與之類似,對報告前期間的CAR(CAR-3,CAR-5與CAR-10)回歸結果為負,則說明其“播音員”屬性減弱。同理可得其他期間的實證結果意義。對于假設H2,如果核心解釋變量對OPT 回歸結果為負,則說明在不存在“新財富”的時段內,分析師樂觀偏差有所減少。具體實證結果的解釋如表3所示。

表3 模型結果解釋

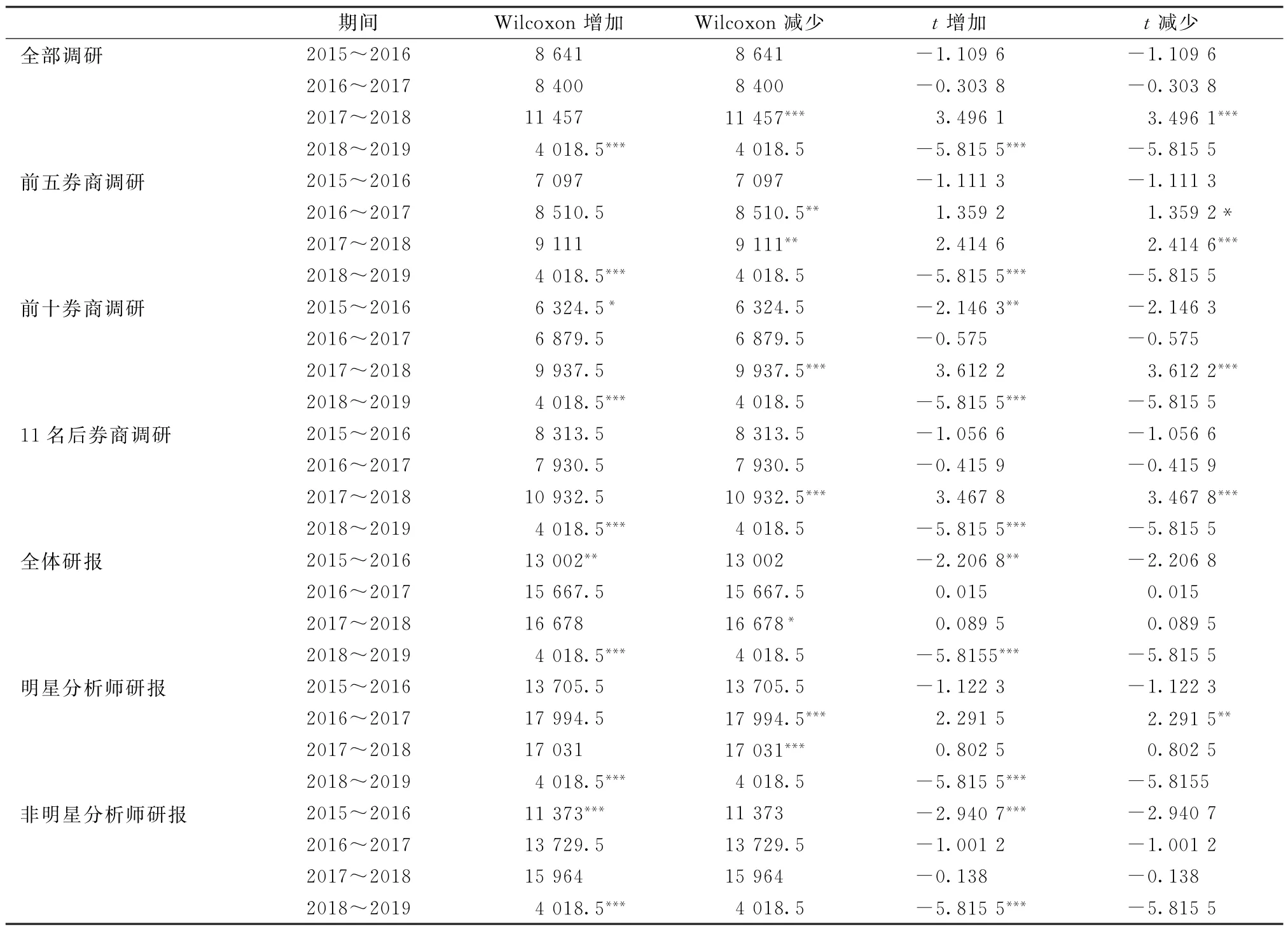

為驗證假設H3,選用t檢驗與Wilcoxon符號秩檢驗對比不同年份(2015~2019年)分析師調研與發布研報的情況。因“新財富”的停止與重啟分別位于9月與10 月底,參照趙留彥等[6]的思路,將每年統計開始時點定于11月,終點定于次年3月。考慮到新冠疫情對調研與發布報告的影響,在對比2018與2019年時,選用當年11月1日至次年1月20日4)由于新冠疫情隱蔽性強、潛伏期長,故對其確切的開始日期尚無一致觀點,但2020年1月20日我國確認人人傳播途徑,可作為新冠疫情對資本市場及人員流動影響的開始日期[31]作為對比時段。由于調研數據經常出現人員缺失,故將券商水平作為開展調研的異質性指標。通過統計每年券商研究所“新財富”獲獎人數,將明星分析師數量前5名的券商歸入第1檔,6~10名歸入第2檔,其他歸入第3檔。對發布研報數的異質性,將明星分析師與非明星分析師發布的研報數進行對比。

2.3 穩健性檢驗

首先,“新財富”停辦是因不雅視頻的流出而其重啟也是在2019年10月21日晚突然官宣,所以該事件完全具有外生性,基本不可能存在混同現象,故使用DID 模型對該現象的回歸估計量即為兩者間因果關系5)見Hernan等[32]對因果推斷的定義及理論的無偏估計量。在匹配基礎上使用可能對被解釋變量造成影響的變量進行調整,可進一步縮小由模型誤設與樣本件可交換性不足造成的擬合偏差6)因線性模型假設可能與實際數據生成過程不同,但匹配處理組與對照組的空間距離較好,一階線性模型可較好地近似高階模型,故外生性極強的事件與匹配及線性調整保證了結論的穩健性。其次,通過更換變量,將CAR計算改用上證綜指作為市場指數、改CAR 為各股收益率與市場指數差的形式、改變明星定義為5年內上榜或整體期間曾經上榜、改變樂觀偏差為預測收益偏差與實際每股收益的比值等方式,實證整體結果仍保持穩健。最后,使用安慰劑檢驗,假設“新財富”停辦與重啟分別在2015~2016年與2016~2017年,各核心解釋變量均不顯著。因篇幅所限,穩健性檢驗結果未在實證結果中進行列示。

3 實證結果

3.1 “新財富”停辦與重啟對分析師評級能力的影響

“新財富”一方面具有激勵分析師提高業務水平的作用,但同時也可能因評選壓力造成利益沖突影響分析師評級的獨立客觀性,從而降低分析師在評級調整中的表現。圖1 給出了4 個不同時間段中(全時段、“新財富”停辦前、停辦期與重啟后),以不同分析師群體(全體、明星和非明星)出具上調或下調評級報告為事件進行事件分析的市場模型CAR 圖。

由圖1可得,上市公司股價會在證券分析師給出上調評級前出現一定幅度的上漲。這一方面可能由于分析師行業的羊群效應,即觀察到個別分析師出具上調評級且股價上漲后其他分析師跟風出具上調評級,從而造成在上調評級前股價的上漲;另一方面也可能是由于評選壓力等利益沖突造成分析師在出具報告前向券商的主要傭金提供者有意或無意7)賣方分析師在出具報告前與買方分析師或基金經理交流對上市公司未來的觀點屬于正常的業界交流行為透露即將上調評級的信息。由“新財富”停辦前8)停辦前、停辦期與重啟后分別為2015-08~2018-09、2018-09~2019-10與2019-10~2020-08。在圖1中分別對應各圖右上、左下與右下3幅圖的上調評級CAR 圖可以看出,在出具報告幾天前,上市公司超額收益率出現了陡峭的上漲,但在“新財富”停辦期與重啟后該陡峭上漲的趨勢明顯減弱。由于停辦事件外生性較強,故停辦期的減弱可證明“新財富”的評選壓力的確影響了分析師在調整評級中的表現,提高了其評級的“播音員”性。對比明星與非明星分析師在“新財富”停辦后上調評級的表現,明星分析師上調后的上漲更多發生在公布評級后,且公布前股價的上漲幅度較停辦前也大幅減少,即其評級的“播音員”性減弱,“預言家”性增強;非明星分析師雖也有變化,但整體變化幅度小于明星分析師。

與上調類似,上市公司股價也會隨著分析師評級下調而下跌,且此種股價下跌也有相當一部分出現在分析師調整評級前。較上調評級帶來的潛在上漲,下調可能引起的下跌更易造成券商與其傭金提供者9)因提供傭金分倉的多為買方,買方作為實際持有倉位的主體,下調上市公司評級可能造成買方的資金損失間的利益沖突,故在出具下調評級前,分析師會有更強的動機與對方進行溝通。與上調結果不同,“新財富”停辦后并未對明星分析師或非明星分析師的下調水平造成顯著影響。但在“新財富”重啟后,明星分析師下調前小于0 的CAR 消失。這表明,整改后的新“新財富”不僅未因評級壓力影響分析師在評級調整中的表現,還因激勵效應提高分析師,尤其是明星分析師在下調評級中的表現,降低了下調評級中的“播音員”性。

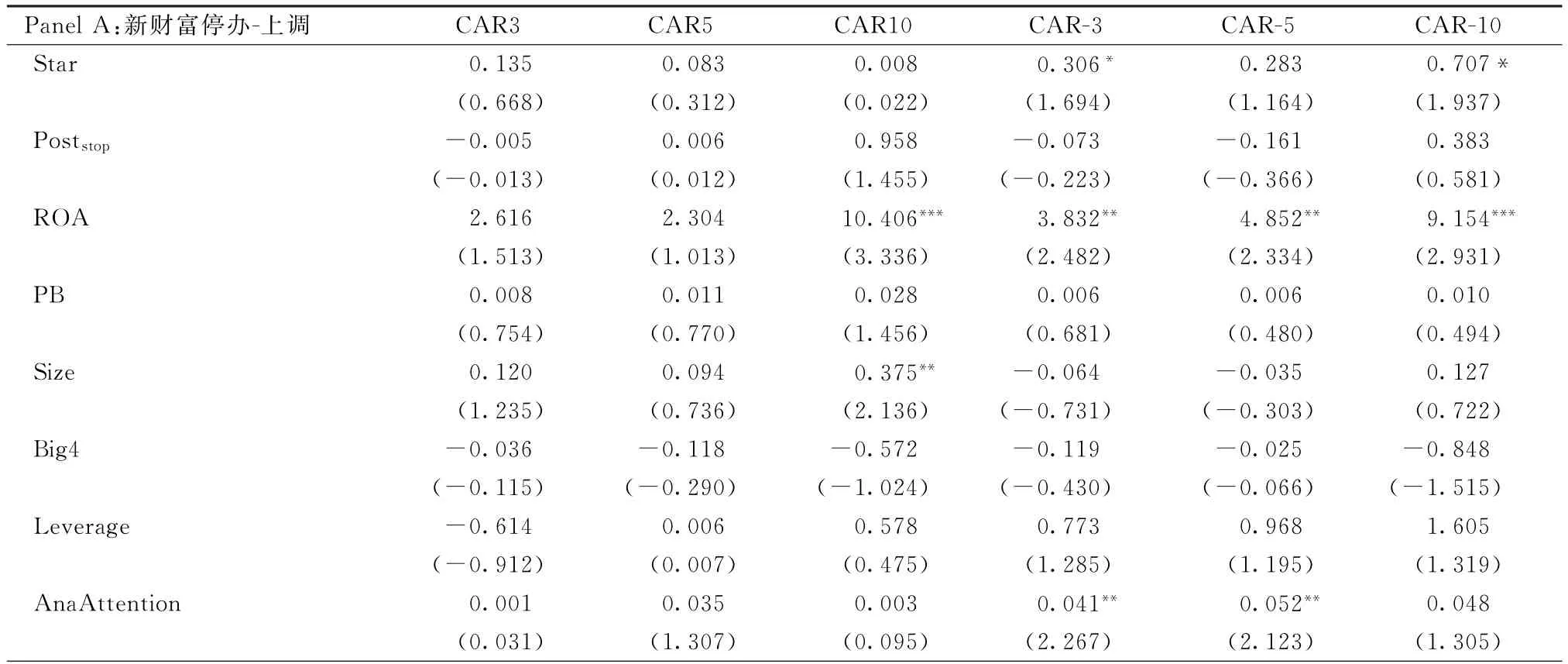

在對圖1的分析中可以發現,“新財富”的停辦與重啟并非簡單的反復,即原“新財富”與新“新財富”對分析師評級的影響顯著不同,故在使用PSMDID 模型時,對“新財富”停辦與重啟分別進行兩次回歸。表4給出了“新財富”停辦與重啟分別對上調評級與下調評級中分析師表現的影響。

由表4中Panel A 可得,“新財富”停辦后較非明星分析師,在上調評級中明星分析師群體的表現提升,在CAR3回歸中交互項Star×Poststop顯著為正,表明在停辦后上調評級中明星分析師的“預言家”性提升;在CAR-10回歸中交互項Star×Poststop顯著為負,表明在停辦后上調評級中明星分析師的“播音員”性下降。由Panel B 中的結果可見,各核心解釋變量均不顯著。

表4 “新財富”停辦重啟對評級水平的回歸結果

續表4

續表4

在分析師上調評級中,因評級與股價表現高度相關,而股價又與機構投資者的業績掛鉤。上調評級有利于建立并加深分析師與機構投資者間的良好關系。“新財富”停辦切斷了機構投資者對分析師的“激勵”,導致分析師在上調評級中的表現提升,具體表現為報告出具后的“預言家”性增加(CAR3顯著為正)與“播音員”性降低(CAR-10 顯著為負)。而在“新財富”重新開始后,因評選單位與中證協均對規則進行了細化,并對行業中的不良亂象進行了一定程度的遏制,使分析師在上調評級中的整體表現未出現顯著變化。

Panel C 中各核心解釋變量均不顯著,說明雖然“新財富”停辦提升了上調評級中明星分析師的表現,但其對下調評級中表現的提升并不顯著。如前文所述,較上調評級,下調更易造成券商與傭金提供者間的利益沖突,這使分析師在出具下調評級時更加謹慎。即使取消“新財富”的評選壓力,如果缺乏合理的激勵機制,下調評級中分析師的表現很難得到有效提升。而Panel D 中,“新財富”重啟后,CAR-3、CAR-5 和CAR-10的回歸中核心變量Star×Postresume估計量均顯著為負。這說明,“新財富”重啟后分析師在發布下調評級前,上市公司股價下跌幅度減少10)重啟后DID 模型的設定與常見的設定不同,其時點變量Postresume在2019年10月21日之前為1,之后為0,具體原因與解釋詳見研究設計與表3,即分析師評級調整的“播音員”性減弱。此種現象的原因在于,與上調評級不同,下調評級更多體現了分析師的獨立性與業務操守,因出具下調評級往往會損害機構投資者的利益,從而為分析師所在券商的業務開展帶來潛在困難。即使不存在“新財富”等評選機制,分析師亦會對下調評級表現出相對謹慎的態度。與上調評級相反,如果可以合理控制“新財富”帶來的利益沖突,其聲譽機制可鼓勵分析師,尤其是明星分析師在適宜的時機做出下調評級的決定,故在“新財富”停辦后,因券商與機構投資者的業務關系依然不變,分析師在下調評級中的表現并未出現提升。反而是在“新財富”重啟后,一方面,通過行業整治弱化了分析師與機構投資者間的利益關系;另一方面,“新財富”的聲譽機制也使明星分析師更敢于出具下調評級的報告。這也是為何在停辦后分析師在下調評級中的表現并未提升,反而在重啟后其下調評級表現顯著提升的原因。此外,如果將整改前與整改后期間分析師表現進行直接對比,則其在下調評級中的表現仍出現顯著提升,但其上調評級中表現的變化并不顯著。

綜上所述,“新財富”的停辦事件通過提升“預言家”性與降低“播音員”性提高了上調評級中分析師的表現;其重啟事件通過降低“播音員”性提高了下調評級中分析師的表現。同時,重啟的新“新財富”并未顯著降低之前由于停辦而提高的在上調評級中的表現,故此次始于一個偶發不雅視頻的“新財富”停辦事件,通過化解長期以來分析師行業的評選壓力提升了評級水平;而后“新財富”的重啟通過引入量化指標等方式進一步激勵分析師提升業務水平,同時,禁止利益輸送與拉票行為也減弱了“新財富”評選對分析師的負面影響。結合上文假設可以得出,H1a與H1b成立。

3.2 “新財富”停辦與重啟對分析師樂觀偏差的影響

“新財富”造成的評選壓力易加劇利益沖突導致分析師預測的樂觀偏差增大,但從另一角度,其形成的聲譽機制與激勵效應會導致分析師給出更加合理的預測。“新財富”對樂觀偏差的整體影響取決于上述兩種效應的相對大小。圖2描繪了觀察期內明星分析師與非明星分析師的樂觀偏差水平。

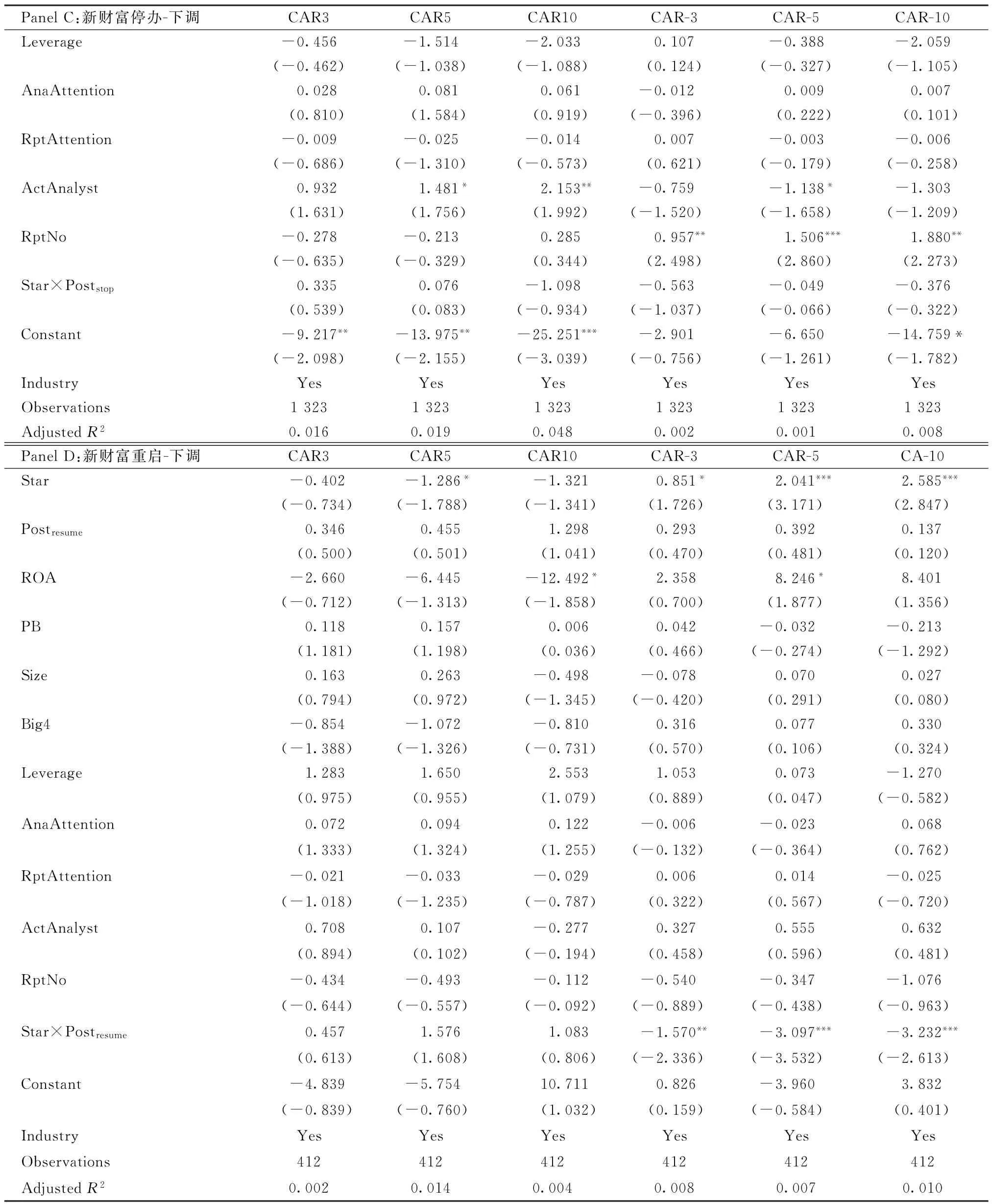

由圖2可以看出,首先,我國分析師在絕大多數時段均表現出樂觀偏差(曲線水平大于0)。這說明,樂觀偏差在我國分析行業普遍存在。其次,在“新財富”重啟后,樂觀程度出現了明顯下降,即分析師預測與實際值的水平更為接近。這表明,“新財富”重啟通過聲譽機制與激勵作用降低樂觀偏差的效果大于其評選壓力引起的樂觀偏差。最后,“新財富”停辦對樂觀偏差的影響從圖中直接觀察并不明顯,需實證進一步分析。基于式(2)對樂觀偏差的DID 回歸結果如表5所示。

表5 樂觀偏差回歸結果

與上小節中對Post的定義方式相同,為統一符號意義,以上回歸中均將“新財富”停辦期的Post值定義為1。在停辦模型與重啟模型中核心解釋變量均顯著為正。這表明,明星分析師在停辦階段較舊“新財富”與新“新財富”階段樂觀偏差更高。“新財富”通過聲譽機制與激勵作用減小樂觀偏差的效果大于其評選壓力對樂觀偏差的擴大作用。這是因為調整上市公司預期收益遠小于調整評級對股價帶來的影響,所以評選壓力對盈利預測影響較小,而“新財富”形成的聲譽機制與激勵作用仍可較為有效地激勵分析師,鼓勵其提供更為準確的預測并減小樂觀偏差,故假設H2b得到驗證。同時,重啟模型核心解釋變量的數值水平為停辦模型的兩倍。這表明,重啟后新“新財富”較原“新財富”能更有效地降低分析師樂觀偏差,也從側面證明了“新財富”整改的有效性。

3.3 “新財富”停辦與重啟對分析師勤勉程度的影響

“新財富”對分析師,尤其是明星分析師的激勵作用可鼓舞其工作熱情,提高勤勉程度。但勤勉不僅是出具更多研報,其研究成果的質量也是勤勉程度的重要體現。調研作為實地考察可提高分析師預測的可靠性,避免被上市公司可能存在的公關行為與財務粉飾所誤導。但調研較普通研報需要更長時間的前期準備與時間、交通成本,故調研是一種高成本高收益的工作方式。在本部分中,通過對比停辦與重啟兩時點前后分析師調研數與發布研報數量分析行業內勤勉程度“質”與“量”的變化。其中調研與研報數數據如圖3所示。

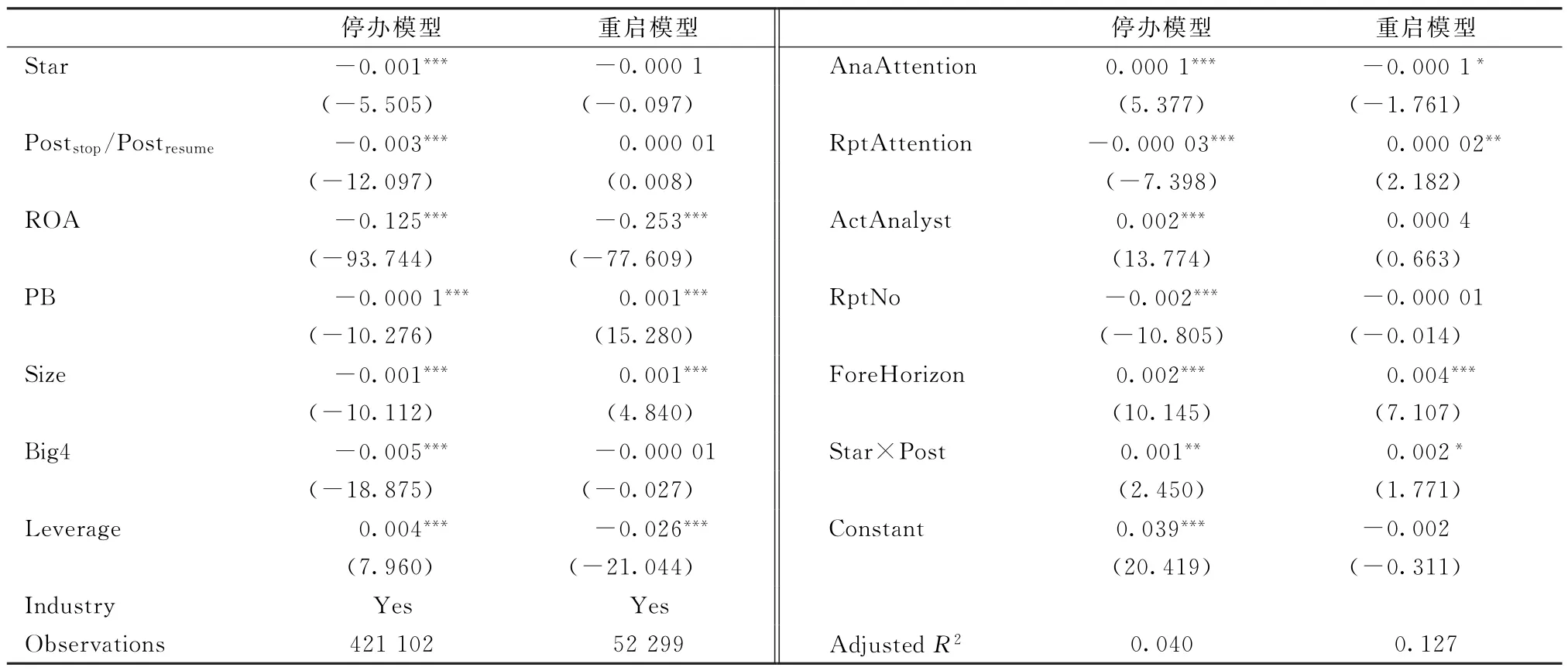

由圖3可看出,分析師調研數在“新財富”停辦后出現顯著下滑,在重啟后略有上升。而研報數在停辦與重啟兩個時點未見明顯變化。從分析師整體來看,代表勤勉程度“質”的調研數量隨“新財富”停辦而下降,但代表勤勉“量”的研報數未見明顯變化。由于“新財富”取消對分析師不同群體的影響具有異質性,故應對明星與非明星分析師分別進行考察。對于研報數據,分別對明星分析師與非明星分析師出具的研報數進行對比。但在調研數據中相當一部分參與調研的分析師數據缺失,參考趙留彥等[6]的做法,對調研數據按機構水平進行分類,將上一年中“新財富”獲獎最多的前5名券商定位第1檔,6~10名定位第2檔,其他為第3檔。不同分組的t檢驗與Wilcoxon檢驗結果如表6所示。

由表6可得,不同水平券商的調研數均在“新財富”停辦后(2017~2018)出現下滑,在“新財富”重啟后(2018~2019)出現上升。與調研數情況不同,在t檢驗中,停辦后研報數未見顯著下滑;但如使用Wilcoxon檢驗,停辦后明星分析師出現顯著下滑。但重啟后,不論是總體或是各分析師子群體其研報數量均出現顯著提升。綜合上述結果,“新財富”停辦后代表勤勉程度“質”的調研數出現顯著且全面的下滑,表明分析師的工作熱情尤其是對復雜度與困難度較高的調研工作的熱情隨“新財富”停辦而減弱;與代表“質”的調研數不同,停辦后代表“量”的研報數并未出現一致顯著的下降,這可能是因分析師工作量粘性導致其不便下調自身工作量。而“新財富”重啟后,分析師勤勉程度出現了“質”“量”雙升的情況,且此種變化不僅局限于明星券商與分析師。這說明,“新財富”的重啟全面提升了行業內的勤勉程度。而分析師,尤其是非明星分析師勤勉程度的提升很可能是因“新財富”重啟后加強了評選的客觀性與公正性,減少了利益輸送與拉票對評選的影響,從而激勵了更多分析師的工作熱情。

表6 調研與研報數量變化

4 結論

明星分析師及“新財富”評選存在的意義是我國資本市場長期關注的熱點問題之一。本文以“新財富”停辦與重啟事件為背景,通過分析師評級水平、樂觀偏差與勤勉程度3個角度全面分析了“新財富”評選對我國證券分析行業發展的影響。實證中對2015-08~2020-08期間的分析師行為進行了研究,具體結論如下:

(1)在上調評級中分析師的表現在“新財富”停辦后由于評選壓力等因素的消失而上升,而重啟后分析師下調評級中的表現因“新財富”的聲譽機制與激勵作用出現進一步提高,故對分析師在評級調整中的表現而言,此次“新財富”的停而復開并非簡單的左右橫跳,而是對評選機制進行了切實的改進與完善。

(2)在“新財富”停辦期間,分析師樂觀偏差增大,且停辦后樂觀偏差的增幅小于重啟后樂觀偏差的降幅,即經歷停辦重啟后,分析師總體上的樂觀偏差出現下降。這表明,“新財富”產生的聲譽機制可有效激勵分析師降低樂觀偏差,且整改重啟后的“新財富”對樂觀偏差降低效果更為明顯。

(3)“新財富”停辦后代表分析師勤勉程度“質”的調研數出現顯著下降,而代表分析師勤勉程度“量”的研報數并未在各子群體中呈現一致的變化方向。這意味著雖然“新財富”的停辦并未對研報發表數量造成顯著影響,但高質量的分析師工作還是在“新財富”停辦后出現下降。而在“新財富”重啟后,分析師勤勉程度出現了“質”“量”雙升的情況。這說明,“新財富”對提升分析師勤勉程度具有顯著的正向作用。

綜上可得,“新財富”雖造成評選壓力等各種弊端,但其存在仍可提高分析師的業務水平。同時,通過本次評選的停辦、整頓與重啟,“新財富”通過完善評選機制與行業自律進一步擴大了其對證券分析行業的正向作用。