濕潤燒傷膏對外陰癌術后病人創面愈合情況、切口疼痛程度及炎性因子水平的影響

楊曉旭,張 惠,侯俊紅

研究表明,外陰癌的總發生率約占女性生殖道惡性腫瘤的5%[1],主要以鱗狀上皮癌為主,可由人乳頭瘤病毒(HPV)引起或其他原因引起,HPV感染無關的外陰癌多發于絕經后女性,與HPV感染有關的外陰癌多發于年輕女性[2-3]。在確診后一般采取手術治療,病人術后切口有明顯疼痛,且易出現壞死、感染等情況[4],可延長切口愈合時間,故應進行切口護理。常規切口敷料應用的是含有海藻酸鈉、鋅離子等組成的生物膠體分散劑,噴灑于手術切口后有保濕吸滲、促進創面愈合的作用,但其不能有效降低機體炎癥水平,炎癥及止痛物質釋放過多,緩解切口疼痛的效果局限[5]。也有學者指出,部分病人的下肢或切口還會出現炎性水腫,影響切口愈合[6]。濕潤燒傷膏是臨床廣泛用于治療燒傷、燙傷的外用藥物,其有促進創面愈合、清熱解毒、生肌止痛的功效[7],其聯合生物膠體分散劑敷于外陰癌術后病人手術切口,可能會有效緩解切口疼痛,加快切口愈合速度。本研究探討外陰癌術后病人中應用濕潤燒傷膏的效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究經醫院倫理委員會批準,病人及家屬簽訂知情同意書。選取我科2017年10月—2020年10月80例外陰癌術后病人作為研究對象,按便利抽樣法分為對照組和觀察組各40例。納入標準:①經病理檢查確診為外陰癌[8],行外陰癌根治術治療;②精神正常、溝通無障礙;③術前切口外周圍皮膚無感染、破損、壞死。排除標準:①對本研究所用藥物過敏;②合并糖尿病;③合并其他惡性腫瘤。對照組年齡54~67(60.37±4.23)歲;腫瘤分期:Ⅰ期15例,Ⅱ期25例;病理類型:鱗癌38例,其他2例。觀察組年齡54~69(59.42±4.22)歲;腫瘤分期:Ⅰ期10例,Ⅱ期30例;病理類型:鱗癌35例,其他5例。兩組病人年齡、腫瘤分期、病理類型等比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 干預方法 病人均接受外陰癌手術治療,術后給予抗感染藥物,給予體位指導,保持大便通暢,每次大便后需清洗外陰防止污染切口。密切觀察病人切口是否存在紅腫、感染等征象。對照組:使用傳統敷料常規換藥,局部切口消毒,應用生物膠體分散劑(吉林萊沃醫療,每支5 mL,20172640201)噴灑切口及周圍皮膚,干后覆蓋單層無菌紗布,每天2次。觀察組:給予濕潤燒傷膏(美寶制藥,每支10 g,Z20000004)聯合常規換藥,在消毒后應用生物膠體分散劑(廠家同對照組)均勻噴灑切口及周圍皮膚,干后應用一次性無菌棉簽蘸取濕潤燒傷膏涂于切口及周圍皮膚,覆蓋單層無菌紗布,每天2次。觀察至病人術后7 d。

1.3 觀察指標與評價標準 ①創面愈合情況:記錄換藥明顯疼痛例數、換藥疼痛持續時間、愈合時間與切口感染例數。應用數字評定量表(NRS)[9]評價換藥時的疼痛,數字0~10表示疼痛程度,0表示無痛,10表示難以忍受的劇烈疼痛,病人選擇一個能代表自己疼痛的數字,4分以上表示明顯疼痛。②切口疼痛程度:用藥前、術后3 d、7 d應用NRS評價切口疼痛。③炎性因子水平:用藥前、術后7 d采集病人的靜脈血液,應用全自動生化分析儀(邁瑞BS830)測定血清降鈣素原(PCT)、C-反應蛋白(CRP)與白細胞介素-6(IL-6)水平。

2 結果

表1 兩組病人切口疼痛程度比較 單位:分

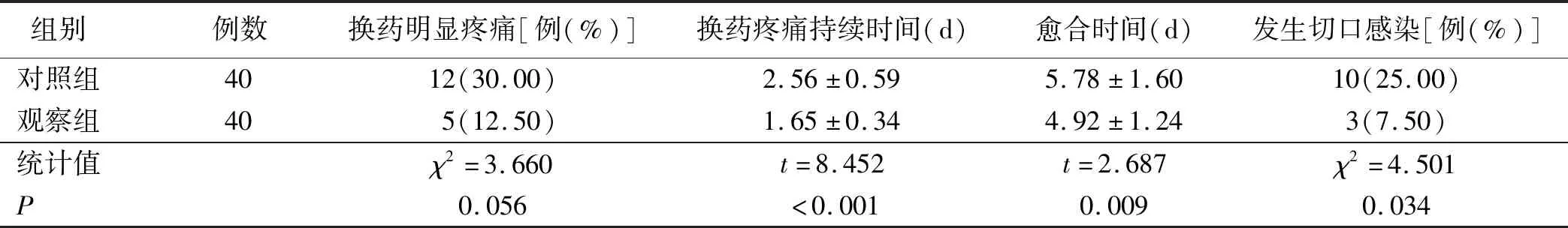

表2 兩組病人創面愈合情況比較

表3 兩組病人用藥前和術后7 d炎性因子水平比較 單位:分

3 討論

外陰癌為惡性腫瘤,其多發于絕經后女性。國內外研究均表明,手術治療外陰癌的效果良好[10-11]。但因手術位置毗鄰尿路及肛門,切口易受到污染,可影響創面愈合[12],術后切口的護理對于病人的預后也很重要。臨床通常應用生物膠體分散劑敷于切口,其可在創面形成高吸濕性、致密的生物膜,為創面提供“濕性愈合環境”和“物理屏障”,有止血、抗菌、保護創面的作用,可避免傷口繼發感染,因手術創傷使機體炎癥處于高水平,手術切口伴有較重疼痛,而常規敷料改善炎癥的作用有限,減輕換藥時的疼痛效果一般[13]。濕潤燒傷膏可減輕創面紅腫、疼痛,其配合常規敷料可能會有助于減輕病人疼痛,加快創面愈合。

本研究結果顯示,兩組病人換藥明顯疼痛例數比較差異無統計學意義(P>0.05)。可能與本研究納入的樣本量偏少有關,也可能與不同病人對疼痛的耐受程度有關。另外,觀察組病人換藥疼痛持續時間、愈合時間均短于對照組,觀察組病人術后3 d、7 d的切口疼痛程度輕于對照組,發生切口感染例數少于對照組(P<0.05)。表明濕潤燒傷膏有助于減輕外陰癌術后病人切口的疼痛和換藥時的疼痛,并促進創面愈合,與劉瑞雪等[14]研究結果一致,以及王海濤等[15]證實濕潤燒傷膏可促進包皮整形術后糜爛切口愈合,支持本研究。因濕潤燒傷膏為油性,在創面噴灑生物膠體分散劑形成膜后,再涂抹上濕潤燒傷膏,可在皮膚創面形成一層保護膜[16],減少汗液、尿液等物質對外陰切口及皮膚刺激引起的疼痛,并隔絕外部細菌侵襲切口,預防感染。并為創口提供生理性的濕潤環境,提高VEGF、EGF等因子的表達,加快創面組織的肉芽組織生長[17],促進創面愈合。此外,膏劑中的罌粟堿有松弛血管平滑肌的作用,可緩解切口疼痛,減輕換藥時的疼痛。

PCT、CRP、IL-6均是在機體發生感染后大量分泌。本研究結果顯示,觀察組病人術后7 d PCT、CRP、IL-6水平均低于對照組(P<0.05)。說明濕潤燒傷膏有助于減輕外陰癌術后病人機體炎癥。梁塏等[18]也證實濕潤燒傷膏具有減少炎性細胞浸潤切口的作用,支持本研究。濕潤燒傷膏在創面形成保護膜,使切口在濕潤性生理環境中,通過水解、酶解等反應清除局部壞死組織,利于創面修復。膏劑中的黃芩甙通過抑制組胺釋放和抗花生四烯酸的代謝,有效減少前列腺素和白三烯的生成,從而減輕炎癥介質的釋放,降低白細胞的趨化作用[19]。另外,因白細胞遷移是炎癥反應的重要環節,而小檗堿通過抑制內皮細胞、中性粒細胞與淋巴細胞的黏附,組織上述細胞向炎癥部位遷移與浸潤,繼而減輕炎癥反應[20]。此外,黃芩甙、小檗堿等成分可抑制細菌的活性及毒性,并破壞細菌的生存環境,從而預防繼發性感染。

綜上所述,濕潤燒傷膏有助于減輕外陰癌術后病人的機體炎癥和切口的疼痛,減少切口感染,促進創面愈合,但對換藥時的疼痛無明顯改善作用。本研究不足之處在于:因外陰癌術后病人切口的疼痛及炎癥可降低其舒適度,而本研究中未觀察病人的舒適度情況,本研究納入的樣本量偏少,部分研究結果可能會出現一定偏倚。在未來的研究中可擴大觀察的量,補充病人舒適度指標。