基于專利計量的技術創新催化能力的多維度測量

宋昊陽,侯劍華,張 洋

(中山大學信息管理學院,廣州 510006)

1 引 言

在知識經濟時代,創新是經濟發展的重要動力;創新不僅是企業生存與持續發展的保障,更是一個產業、區域乃至國家核心競爭力的體現[1-3]。追求創新能力、創新績效的提升一直受到理論界與實踐領域的持續關注。隨著開放式創新、創新生態系統等理論的發展[4],創新過程的復雜性[5]、創新參與者的多樣性日益凸顯[6]。創新不再是創新者的獨立活動,而是組織內外多角色的跨邊界、跨職能的協同[6]。除了創新者,知識突破者(knowledge bro‐ker)[7]、橋梁成員(bridging member)[8]、跨邊界者(boundary spanner)[9]等創新輔助角色被相繼提出,不同的創新主體角色不僅在創新績效改善、創新效率提升等方面發揮了積極的輔助支撐作用,他們對創新過程的催化作用也越來越引起研究者的關注。

整體來看,當前創新催化議題的相關研究仍處于起步階段,研究成果較為分散,涉及技術轉移、研發、創新等多個領域,關注焦點從最初的中心企業的伙伴識別、選擇等問題,逐漸轉向網絡中對其他組織發揮支撐作用而自身不參與具體創新活動的實體研究[10-11],在解讀創新催化、創新媒介等角色功能、價值、定位的基礎上[12-13],探究其對知識管理、創新績效等方面的影響[7,14]。盡管學者們解讀了創新催化角色的多樣性、特征與價值,但針對主體創新催化能力,尤其是技術創新催化能力的研究十分有限。現有研究主要以問卷調研的方式梳理創新者與催化者的關系,并基于個體的主觀評價測度創新的催化水平[15]。較為單一的測量指標,不利于深入揭示主體創新催化能力;同時,由于評價是針對個體的,測量結果的主觀性較強,測量結果的穩定性與適用性還有待提升。

鑒于當前有限的創新催化能力測度方法與工具研究,本研究以技術合作創新的重要產出成果——專利為核心,融合專利計量理論與方法,針對技術創新催化能力,構建多維度測量模型;并選取中、美、日、韓的國際創新催化者為樣本,從創新催化的角度,探究其作為創新跟隨者模仿、學習與合作的對象,扮演創新聯盟、產業集群乃至創新生態系統等創新網絡的基礎與組織者,所能發揮的催化價值。本研究旨在實現對技術創新催化能力水平的定量化、綜合性測量,深化創新催化議題的方法與工具研究,為進一步探究技術創新催化能力奠定基礎。

2 文獻回顧

2.1 創新催化

創新催化最早由Martin[16]提出,指的是組織創新過程中,個體層次組織成員支持和促進其他成員創新的輔助活動。在此基礎上,Tortoriello等[17]率先關注到組織內個體合作網絡中的創新催化現象,從網絡視角將創新催化者定義為支持、加速其他網絡成員創新活動的個體,以是否擁有專利申請來區分創新者與創新催化者,并提出知識基礎的存量積累和流量更新、嵌入于網絡閉合結構的知識共享意識與意愿是網絡中個體成為創新催化者的重要內部基礎。其中,多樣化的知識提供了創新優勢,有利于不同知識的吸收與融合;閉合式網絡促進了成員間共同知識基礎、知識需求識別與共享意識的形成。同時,盡管創新者與催化者雖然不同,但并非兩個對立的個體,而是個體在創新活動中的角色劃分。同一個個體既可以是創新者——產生新的想法,也可以是催化者——幫助其他個體實現創新。如Beretta等[18]通過聚類分析發現,除了成為創新者,企業員工在創新活動中還扮演著另外四種主要或次要貢獻者角色,即legitimizers、socializers、passive evaluators與passive observers,分別發揮著知識或觀點的seeking、giving、reflecting和reinforcing的功能,且不同角色間存在著交叉。楊劍釗等[19]則深入團隊內部,從個體屬性角度,探究了創新催化在前置型人格與創新績效間的積極作用。近年來,隨著創新網絡、開放式創新研究的融入,創新催化者逐漸從個體上升到組織層次。以魏龍等[20]為代表的中國學者進一步豐富和深化了組織層次創新催化網絡的量化研究,聚焦企業間的創新催化關系,揭示了催化者所處閉合網絡、知識基礎、慣例復制等對自身創新催化水平的重要影響。van Niekerk等[21]發現,大學在社會創新中發揮著跨學科、跨部門平臺的催化作用。Schwartz等[2]的研究證實了地方產業聯盟對創新生態系統構建的五種催化途徑。

盡管明確探討創新催化者的研究十分有限,但在供給方視角下,組織層合作網絡中多樣化的創新輔助角色已引起學者們的關注[9],知識突破者[22]、橋梁成員[23]或跨邊界者[10]等發揮創新催化與支撐作用的創新媒介被相繼提出。廣義上,創新媒介是指在創新過程的各階段為不同合作者提供支持的組織[12]。雖然研究對象層次與內涵有所差異,但創新媒介對創新者的創新活動與過程有著重要的支撐作用,在知識創新和創造過程中,通過新技術的商業化,發揮著知識搜索、問題解決、連通和協同主體間知識等催化作用[24]。同時,隨著相關研究的深入,創新媒介的角色從連接合作伙伴,逐步擴散為構建中介關系與知識合作的橋梁,彌補能力空白[25]。相應地,創新媒介的角色與功能越發豐富,現有研究主要從功能角度關注兩類創新媒介角色:①知識中間人(brokerage),指在具有不同能力的企業間構建起合作橋梁的組織[26],其通過關聯不同的組織,在不同主體間搭建起創新關系的橋梁,強化創新的網絡關系,提高外部知識的可獲取性和搜尋能力[7],在實現不同資源流通的同時,降低技術的交易成本[12,14],進而促進外部知識的轉移,加速組織內部創新[27],促進新知識的創造與組織創新能力的提升[22];②知識突破者(knowledge brokers),指跨越多個市場和基礎領域,實現知識的邊界突破與流動的主體,其能夠打破不同邊界間的隔閡,通過知識的流動與轉移[9],促進已有知識與方法的重組,以支持創新、解決新問題[28-29]。相對地,創新者使用媒介來搜尋和解決與創新相關的問題,提升自身創新績效[26]。

綜合來看,創新催化是伴隨創新過程而存在的一類創新輔助活動。首先,盡管催化的方式和內容具有一定的多樣性與差異性,但知識與技術仍是推動創新、實現催化的核心。發揮這一功能的主體既可以是組織中的成員,也可以是開放式創新中的組織主體,兩者均是創新活動參與者角色的細分。其次,在創新催化者識別方面,有學者以是否擁有專利作為識別個體創新者的依據,可以較為便捷直觀地區分兩種角色,但忽略了創新合作關系的復雜性,以及創新角色的可變性。本文認為,同一主體在不同的創新合作過程中,發揮著不同的功能與作用,既可以是創新者,也可以是創新催化者,其角色是動態變化的。即使同為專利的申請者,在創新中也發揮著不同的作用,有著不同的貢獻,并外化為申請人排名次序。相應地,非專利第一申請人可能并不是專利的創新者,而是主要扮演了催化者角色;尤其是組織層次的創新催化,雖然個體是創新的具體實施者,但專利申請人通常為其所在組織。同時,追求創新已是各類組織的普遍行為,需要依據組織間每次合作的具體表現來確定角色。再次,創新媒介與創新催化者既有內在的一致性,又有一定的差異。創新媒介也扮演著創新催化者的角色,并通過促進知識溢出、擴散、轉移等知識流動過程,提升創新效率,降低創新成本。但其更強調組織層次發揮關聯作用的主體,核心在于從構建創新者與其他合作對象的聯系,推動知識資源的跨邊界、跨組織流動,逐漸擴散到媒介在知識資源搜索、獲取、開發、融合等方面的價值。同時,創新媒介并不一定是創新知識資源的初始來源,可能僅發揮中間者的二次傳遞功能,不同的催化者,其本身仍需要獲取不同的知識與信息,才能進一步促進他人的創新[17]。但從創新者的角度來看,創新媒介也同樣發揮著催化的重要作用。因此,本文融合創新媒介相關理論,進一步解析創新催化能力的結構與功能。

2.2 創新催化能力的測量

創新催化的相關研究尚處于起步階段,針對創新催化能力或水平測量的研究較為有限。其中,Tortoriello等[17]較早關注了創新催化者對創新活動或過程貢獻水平的衡量問題,通過開發相應的測量量表,以問卷調查的方式來測度研究對象在網絡中對其他組織的創新催化程度。但由于創新網絡中參與者較多,該測量方式難以涵蓋全部主體。因此,后續學者開始借助專利與文獻計量方法嘗試進一步完善以問卷為基礎的測量工具。如魏龍等[30]基于更具操作性和代表性的專利數據,從過程視角分解創新催化,提出焦點組織創新支持、鄰域組織實施創新、焦點組織催化感知三個維度及其數學測量模型;同時,在其后續研究中進一步結合Tortoriello等[17]的問卷題項,提出了以專利數據作為加權指標的二階段測度方法與模型[15]。此外,胡蘇捷等[31]提出創新的三級催化概念模型,并融入了企業創新催化過程中涉及的多種要素,如人、財、物、信息、大型儀器設備、政府支持力、管理體制等;朱明明等[32]結合文獻數據,通過作者合著信息構建了個體“襄助效應”的測度模型;張麗華等[33]則依據作者署名順序信息,區分科研人員對創新的貢獻水平。

綜合來看,以問卷調查方法構建創新催化關系,進而測度創新催化能力的方式不僅具有相對較大的主觀性,還受到一定程度的應用限制,難以對眾多主體進行較為客觀、穩定的測度。相對地,專利數據作為可靠的知識來源,是技術、組織、法律、合作等信息的有效載體,專利信息包含了全球研發產出的90%以上[34-35],已被廣泛應用于技術合作關系分析、創新能力測度[36-37];這為本研究的展開奠定了一定的理論與方法基礎,為借助專利計量方法探究技術創新催化能力的量化測量提供了可能性。

另外,創新催化的核心在于向創新者提供信息、知識與技術等資源支撐,體現為知識由供給方向需求方的流動。已有研究僅探討了具體創新合作過程中的知識流動關系,忽視了創新者技術知識獲取途徑與來源的多樣性;尤其在技術知識快速發展與傳播的當今社會,越來越多的企業跨越地理邊界去搜索和利用知識并產生技術成果。專利作為一種公開的技術知識信息,也成為企業的重要技術知識來源[38],為企業的創新提供著有力支撐。由此可見,除了創新者間直接的創新催化關系,專利等公開知識與技術資源的非直接流動構成了間接的創新催化。相應地,現有研究僅揭示了專利數據中創新主體間的正式合作信息,如申請人、發明人的合作信息,尚未探究專利引文所涵蓋的間接技術知識流動。專利引文信息作為技術知識流動的重要表征,反映了技術知識的流動方向,同時也是專利技術知識質量與價值的重要體現,更是探究技術知識跨主體、跨地域、跨時間流動的重要基礎[39-41]。因此,本文從知識資源觀出發,聚焦技術創新催化,以專利合作申請人排名與引用信息為基礎,解析技術創新催化能力,進而界定并構建其維度結構與測量模型。

3 概念結構與測量模型

3.1 概念結構與多維度指標

結合創新能力的資源觀與創新催化的相關研究,本文認為,主體間的創新催化關系的本質是技術知識在不同主體間的流動、轉移與共享過程,表征了主體間創新合作與技術知識交互關系。因此,本文將技術創新催化(catalytic capacity of technolog‐ical innovation,CCTI)界定為,創新過程中催化者向創新者提供信息、知識和技術支撐與貢獻,滿足創新活動資源需求的能力。相應地,可以從方式和水平兩個角度來分析創新催化。

從創新催化的方式來看,創新催化者既可以通過參與具體的創新活動,在與他人的合作中貢獻自身的知識資源,產生知識溢出效應[42],也可以通過所申請的專利形成公開的知識資源,成為其他主體創新的重要基礎,形成技術知識的擴散催化[43]。即技術知識的溢出與擴散是創新催化者發揮催化作用的主要途徑。前者是基于創新者與催化者間某種社會關系而形成被動性的技術知識流動,具體表現為催化者通過參與專利研發活動,在與創新者的創新合作過程中,貢獻自身的技術知識資源;后者則是催化者擁有的技術專利為其他創新者提供了可供學習借鑒的技術知識資源,進而被新的技術創新參考和引用,實現對創新者的擴散催化。這種主動式的知識輸出,形成了技術知識的擴散式催化過程。相應地,技術創新催化包括了技術的溢出催化與擴散催化兩個內在維度。

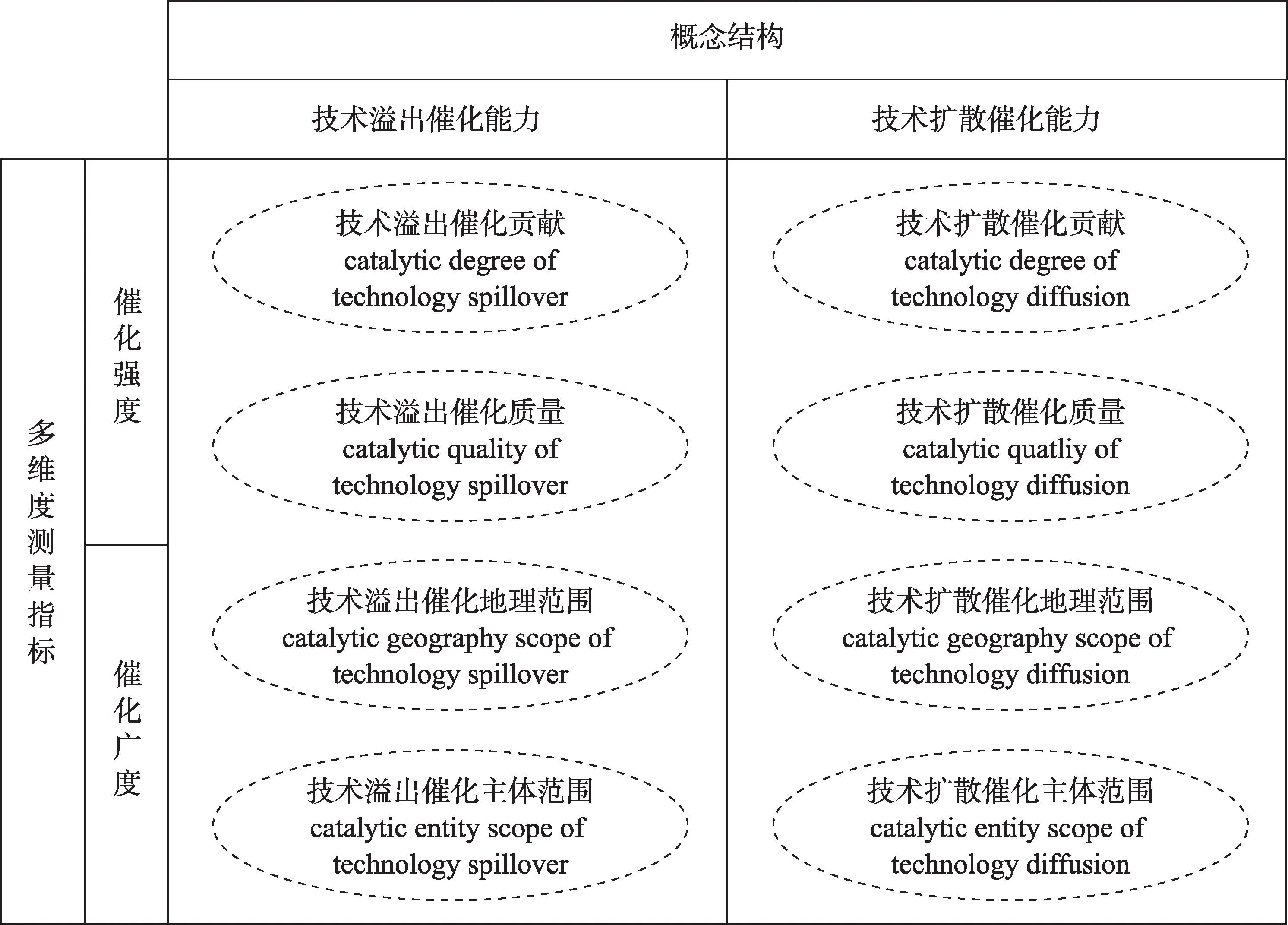

進一步地,從創新催化的水平來看,將催化者與其他從事類似活動的人區別開來的是,與他人共享的知識的相關性,以及這種知識對創新者創新活動的影響[17]。因此,催化者對創新的催化水平不僅體現為每次合作中發揮貢獻的程度,還應包括其催化成果的質量,即技術創新催化水平進一步解構為創新催化貢獻度與質量兩個方面。其中,創新催化貢獻度反映了催化者在創新過程中發揮的支撐力度,具體表現為在一件專利研發合作或一次引用關系中所起到的相對催化作用;創新催化質量則體現了催化者所能夠催化的創新成果的水平,具體表現為創新專利的質量水平。另外,從創新催化的對象屬性來看,催化水平的差異還體現為創新催化者所催化的范圍。這包括了所催化對象的地理空間范圍與主體類型范圍兩個方面。前者反映了催化者催化作用所遍及的空間廣度,間接體現了地理距離對不同主體間合作的水平與質量的影響[2];后者反映了催化者所能支撐的主體類型,間接反映了催化者合作對象或技術知識的流動方向。綜上,本文在劃分技術創新催化二維結構的同時,進一步從催化的強度(貢獻、質量)與廣度(地理范圍、主體范圍)兩個方面,采用四個指標分別測度技術創新溢出與擴散催化水平(圖1)。

圖1 技術創新催化能力強度與廣度測量指標

3.2 多維度測量模型

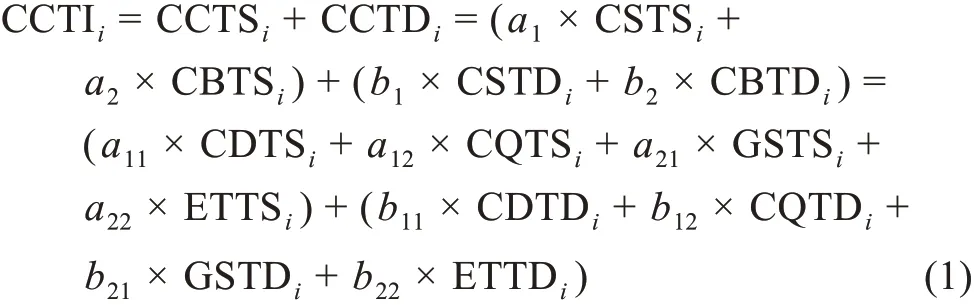

為了全面反映并測度技術創新催化水平,本研究在借鑒以專利數量為核心的創新能力或績效評價研究的基礎上,進一步結合專利引文與專利知識關系,提煉四個指標測度技術創新催化水平。同時,為實現對技術創新催化能力的綜合測量,本研究采用熵權法對各級指標進行逐級賦權計算,

其中,i表示四催化者;CCTIi表示催化者i的技術創新催化水平;CCTSi表示催化者i的溢出催化水平;CCTDi表示催化者i的擴散催化水平;CSTSi和CSTDi分別表示催化者i的溢出與擴散催化強度(catalytic strength of technological spillover and diffu‐sion);CBTSi和CBTDi分別表示催化者i的溢出與擴散催化廣度(catalytic breadth of technological spillover and diffusion);CDTSi(CDTDi)、CQTSi(CQTDi)、GSTSi(GSTDi)和ETTSi(ETTDi)分別表示催 化者i的溢出(擴散)催化的貢獻、質量、地理范圍和主體范圍;ai、bi、aij和bij為各指標的熵權權重。

結合專利信息特征來看,在溢出催化模式中,每一件專利都代表了申請人之間的一次創新合作,而專利申請人排名是對專利技術創新過程中各參與主體的地位與貢獻程度的直接體現,可作為識別專利合作中創新者與催化者的基本依據。通常情況下,專利第一申請人對技術創新的貢獻力度最大,是技術產生的重要創造者,而后續申請人多發揮著技術知識支撐的作用,即可以將第一申請人視為創新者,其余申請人視為催化者,且催化者在本專利中發揮的催化作用隨著排名的增加而遞減。同時,合作研發的專利的質量體現了催化成果質量水平,可用專利的被引次數加以量化。另外,合作研發中被催化對象的類型與國別,體現了創新催化者催化能力的空間水平,合作對象的類型越多、國別種類越多,越表明創新催化者能夠在更大的空間范圍內實現對創新者創新活動的支撐。

在擴散催化模式中,每一次的引用代表了被引用專利與施引專利申請人間的催化關系。被引用專利是施引專利技術創新的基礎,為新技術的產生提供了支撐,發揮著創新催化的作用,其專利申請人即為催化者,而施引專利的申請人即為創新者。同時,施引專利的形成可能是以眾多被引專利為基礎的,各被引專利均對其產生擴散催化作用。本研究以某一被引專利在施引專利引證數量中的占比,衡量被引專利的催化貢獻。而施引專利的被引次數反映了被引專利在本次擴散催化中的質量。另外,考慮到第一申請人對專利技術創新的貢獻最大,本研究將其視為擴散催化模式中的主要被催化對象。相應地,施引專利的第一申請人類型、國別是對創新催化者擴散催化能力的最直接、最主要體現。因此,以施引專利第一申請人的類型、國別測度擴散催化的地理范圍。綜上,各指標的計算公式具體闡述如下。

3.2.1 技術創新催化強度測量模型

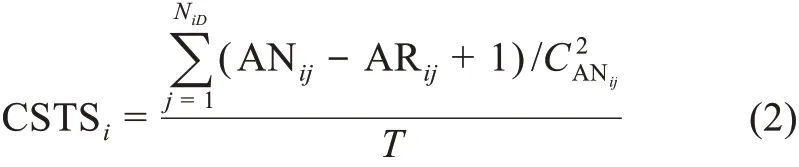

在合作催化貢獻方面,以催化者i在時間T內所有申請并授權專利的年均貢獻度表征該催化者的合作催化水平。其中,將一次專利合作中所有催化者的合計貢獻度賦值為1,各催化者貢獻度隨著排名的增加而遞減,進而依據催化者排名分配各催化者貢獻度,具體計算公式為

其中,j表示催化者i參與申請的專利;ANij表示催化者i參與申請的專利j的申請人數量;ARij表示催化者i在專利j中的申請人排名;T表示衡量催化者i創新催化能力的專利數據周期;NiD表示催化者i在時間T內以非第一申請人身份參與申請并授權的專利數量;(ANij-ARij+1)/C2ANij表示催化者i在專利j中提供的貢獻度。

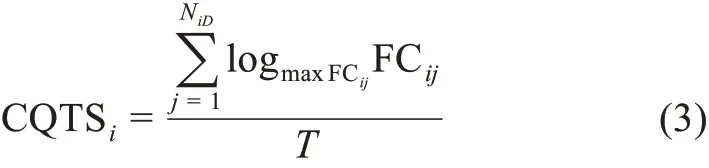

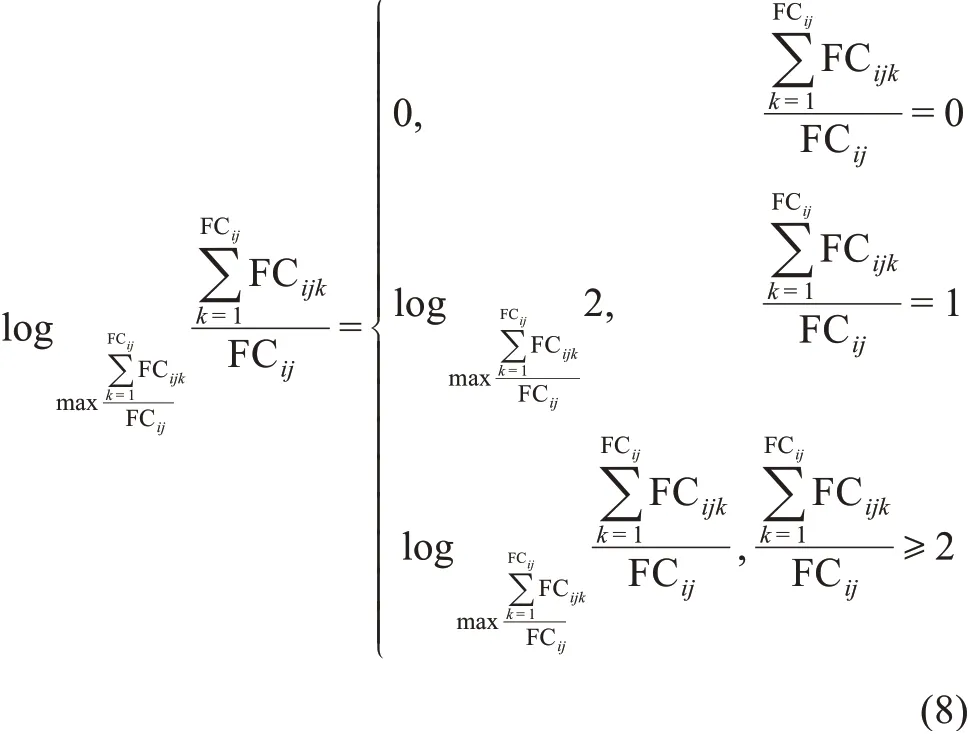

在合作催化質量方面,以時間T內催化者i所有參與申請并授權專利的年均被引次數衡量催化者i的創新催化產出質量。同時,鑒于被引頻次趨勢范圍相對較大,為統一測度結果量綱,本研究通過取對數的方式,將結果歸一到[0,1]區間,具體計算公式為

其中,FCij表示催化者i的專利j的被引次數;maxFCij表示催化者i所有專利中的被引次數的最大值。針對FCij∈[0,1]的情況,為進一步區分不同催化的質量差異,本研究設定當maxFCij=0時,logmaxFCijFCij=0;當maxFCij=1時,logmaxFCijFCij=當FCij≥2時,按logmaxFCijFCij進行計算。

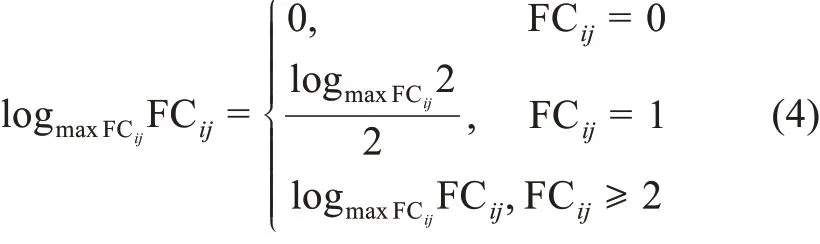

在擴散催化貢獻方面,以單位時間內催化者i的所有專利為后續技術創新提供的年均支撐程度來衡量。其中,以專利j在其被引專利k的施引次數占比為專利j對專利k的間接催化貢獻;進而以所有引用專利j的專利k的施引占比均值表征專利j的間接催化貢獻;同時,按申請人數量均等劃分其在間接催化中的貢獻度,即按照申請人數量平均劃分專利j的間接催化貢獻,賦值為催化者i通過專利j實現的間接催化貢獻;最后,以時間T內催化者i所有專利的年均間接催化貢獻衡量催化者i的間接催化貢獻,計算公式為

其中,k表示專利j的被引專利;Ni表示在時間T內催化者i參與申請并授權的所有專利的數量;BCijk表示被引專利k的專利引證次數。

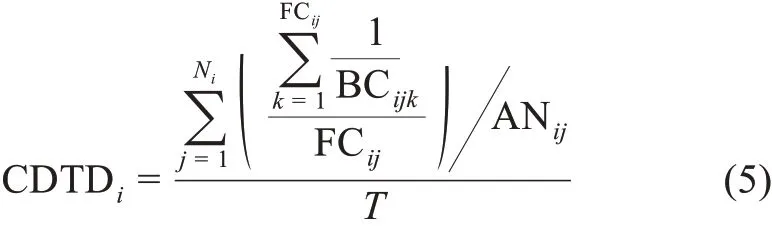

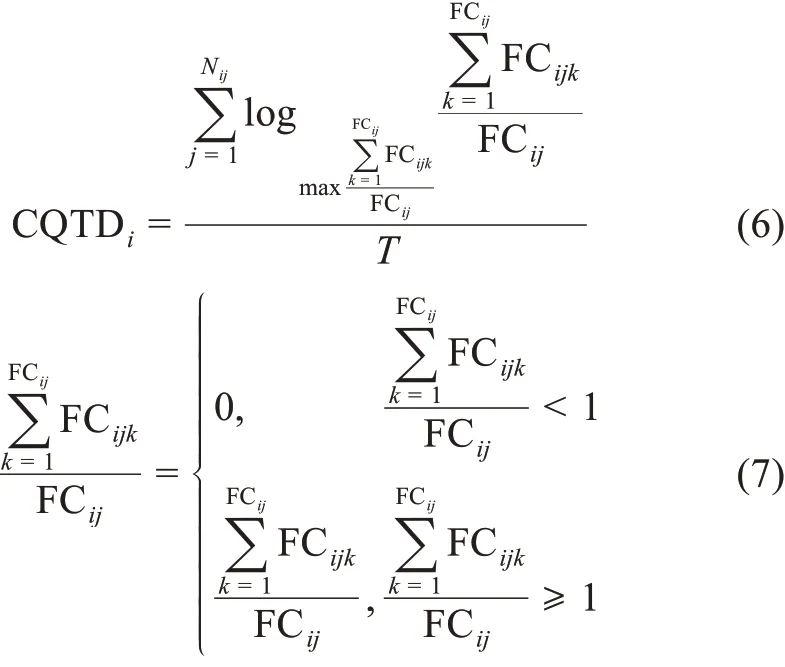

在擴散催化質量方面,以所有專利k的平均被引頻次表征專利j的間接催化質量,進而以時間T內催化者i的所有專利j的間接催化質量均值衡量催化者i的間接催化質量,計算公式為

其中,FCijk表示催化者i的專利j的被引專利k的專利被引次數;表示催化者i所有專利j的被引專利的平均被引次數中的最大值表示催化者i所有專利j的被引專利的平均被引次數。此外,為統一測度結果量綱,當時,將其賦值為0,以確保后續對數計算結果為正值;為0或1時,按照公式(8)的規則進行賦值計算。

3.2.2 技術創新催化廣度測量模型

針對技術創新催化的廣度,本研究借鑒技術知識合作與擴散相關理論,以一定周期內催化者所催化對象的國別與類別數量,分別表征技術創新催化的空間與主體范圍。

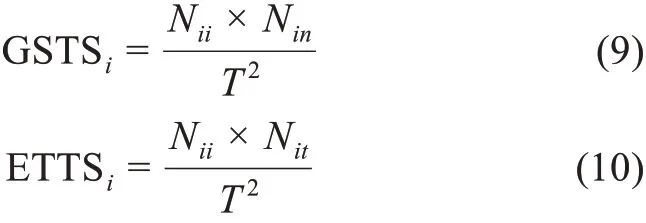

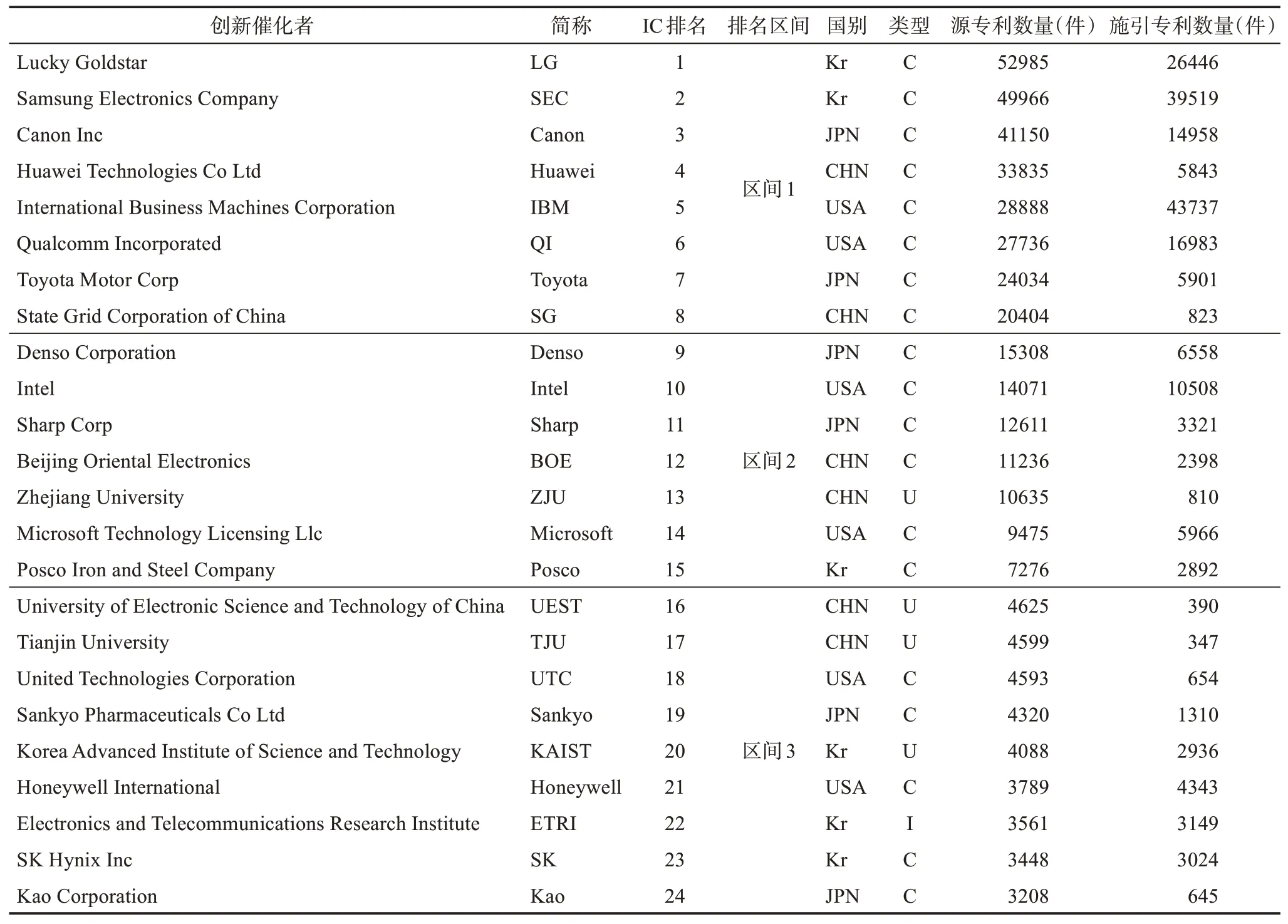

在技術溢出催化方面,以周期T內催化者i的年均溢出催化對象數量與國別數量的乘積,衡量技術溢出催化的地理范圍GSTSi;以周期T內催化者i的年均溢出催化對象數量與主體類別數量的乘積,衡量技術溢出催化的主體范圍ETTSi,計算公式為

其中,Nii為周期T內催化者i的溢出催化對象數量;Nin為周期T內催化者i的溢出催化對象的國別數量;Nit為周期T內催化者i的溢出催化對象的類別數量。

相對地,在技術擴散催化方面,以周期T內催化者i的年均擴散催化對象數量與國別數量的乘積,衡量技術擴散催化的地理范圍GSTDi;以周期T內催化者i的年均擴散催化對象數量與主體類別數量的乘積,衡量技術擴散催化的主體范圍ETTDi,計算公式為

其中,Nici為周期T內催化者i的擴散催化對象數量;Nicn為周期T內催化者i的擴散催化對象的國別數量;Nict為周期T內催化者i的擴散催化對象的類別數量。

4 樣本選擇與數據處理

本研究采用incoPat科技創新服務平臺(https://www.incopat.com/)獲取相關數據,該平臺收錄了全球112個國家/組織/地區1億余件專利數據信息,數據源自各國知識產權官方機構或商業機構,覆蓋范圍全面,更新及時,能夠便捷、準確地滿足研究需求。

為探究高創新能力者的技術創新催化能力水平,一方面,本研究以最能表征技術創新水平的發明專利數據為基礎,以某段時間內創新者專利申請并授權的數量為基本指標,遴選具有差異化的創新催化者。

另一方面,結合專利及其引文信息特征,預留5年觀測期以獲取專利被引信息,進而檢索2010—2015年全球發明專利。完成剔除申請但未授權、法律狀態不明或信息缺失等數據清洗工作后,共計檢索專利5795015件。按專利申請的歸屬地,即專利公開國別來看,中、美、日、韓四國專利的申請與授權量位居世界前列,占據全球專利的91.38%。因此,本研究針對具有較強創新產生出的這四個國家,以創新主體(企業、高校、研究院所等)為對象,獲取其作為專利申請人參與的專利數據。

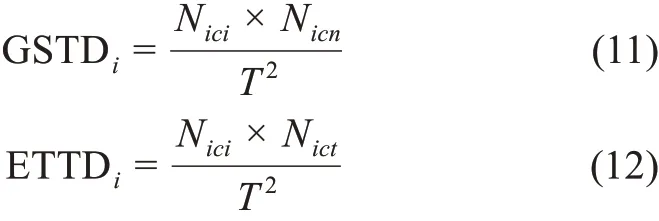

然后,在合并相同主體不同語言、相同集團不同子公司的專利數據基礎上,按照專利申請人對檢索到的專利數據進行分類,并以各創新主體的專利申請量進行排序。結果顯示,2010—2015年各創新主體的專利申請量呈現較為明顯的階層,可劃分為3個區間,占比分布分別為0.05%~0.10%(區間1)、0.10%~0.30%(區間2)與0.30%~1.50%(區間3)。其中,占比大于0.30%的創新主體數量較少(約20個),但專利申請量較大;區間2中創新主體數量有所增加(約30個);而區間3中,各創新主體的專利申請量占比較小,但創新主體數量遠大于區間1和區間2,約70個。同時,來自韓國的創新主體數量較少,且主要分布在區間1與區間3,專利申請量差異較大,在區間2內僅有1個創新主體。其他三國創新主體的區間分布則較為均勻。

鑒于此,本研究按申請量排名由大到小從各區間中分別抽取中(CHN)、美(USA)、日(JPN)、韓(Kr)四國各2個創新主體。同時,考慮到區間差異以及各國間樣本量分布,本研究采取順位抽取的方式,在區間3抽取3個來自韓國的創新主體,而在區間2僅包含1個韓國的創新主體。最終得到24個樣本,分別為區間1的8個主體、區間2的7個主體,以及區間3的9個主體。其中,包括4所大學(3所來自中國,1所來自韓國)、1家科研院所(來自韓國)和19家企業集團(1家中國國有性質企業集團SG,1家非上市企業集團Huawei,17家上市企業集團)。同時,區間1的主體均為企業,區間2中除了企業類主體,僅含有2所大學(來自中國);區間3則覆蓋了其他企業、大學和科研院所。從國別來看,盡管韓國的LG和SEC分別占據創新能力的第一和第二位,但其他韓國主體排名較為靠后,與前兩位的專利申請量相差較大;中、美、日三國的創新主體在區間2和區間3均排名靠前,具有相對較高的創新能力。

本研究將上述24個創新催化者作為研究樣本,獲取其作為專利申請人在2010—2015年申請并獲得授權的專利數據作為源專利數據,主要包括專利的申請號、被引次數、施引專利公開號,以及申請人的數量、構成、國別、類型等,以支撐創新催化能力貢獻度的計算。同時,源專利的施引專利共有203461件,其專利申請人包括企業(C)、科研院所(I)、大學(U)、企業(P)、政府機構(G)五類主體。獲取施引專利數據,主要包括施引專利的引證次數、被引次數,以及第一申請人的名稱、國別、類型等,以支撐創新催化能力質量的計算,樣本基本信息如表1所示。

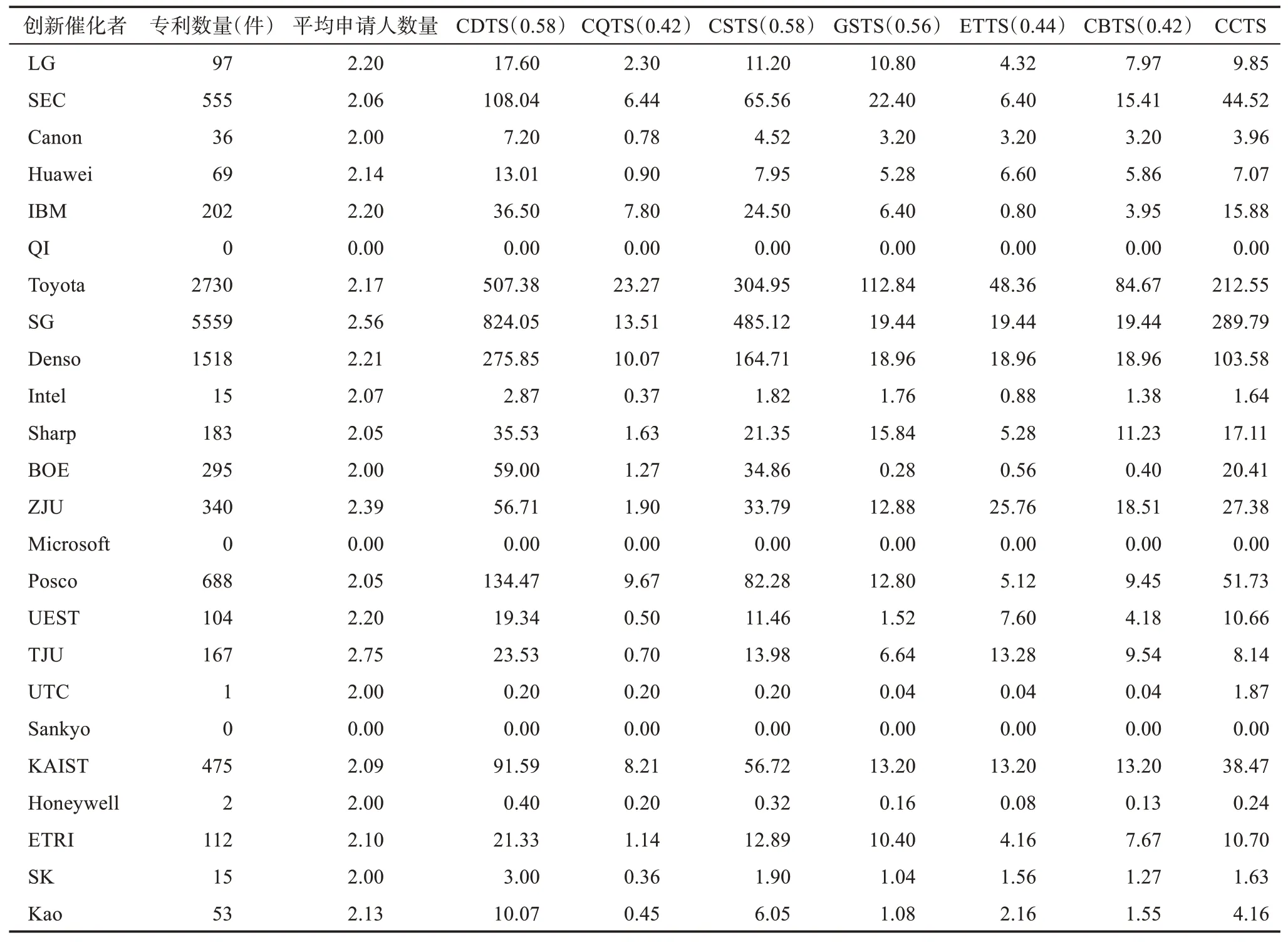

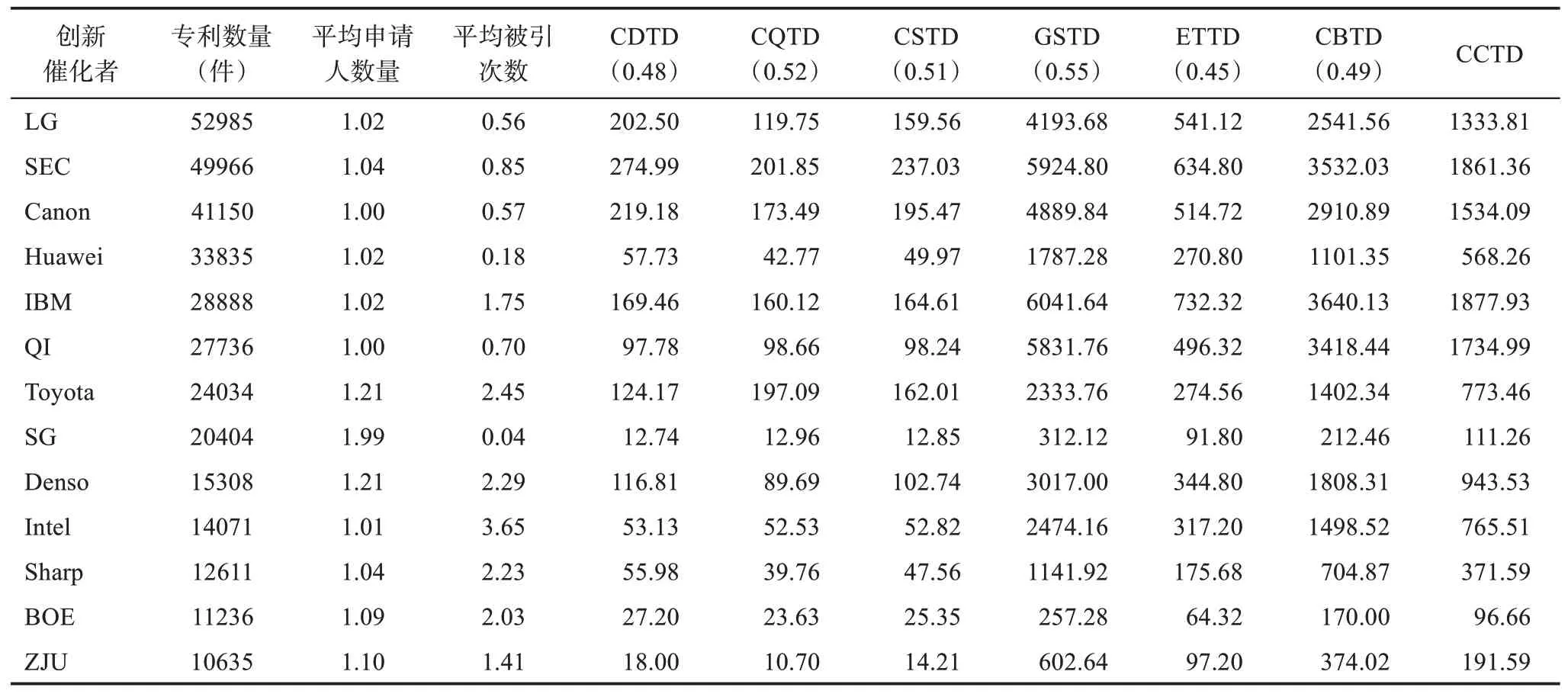

表1 24個樣本基本信息

依據技術創新催化能力的計算公式(式(1)~式(12)),結合專利申請與被引周期特征,選定5年為創新催化能力衡量周期,分別計算24個創新催化者的各項指標,并采用熵權法逐級賦權,計算技術創新溢出催化能力與擴散催化能力,結果如表2和表3所示。

表2 24個創新催化者技術溢出催化能力

表3 24個創新催化者技術擴散催化能力

整體來看,各創新催化者直接參與研發的專利相對較少,僅Toyota、SG和Denso的溢出催化專利數量在1000件以上,而其余主體的溢出催化專利數量均小于700件,且多數在100件以內,甚至QI、Microsoft與Sankyo在2010—2015年并未以催化者的身份參與過專利技術創新,合作催化能力為0。各創新催化者主要通過技術擴散實現對其他創新者的催化支撐,專利數量均在3000件以上,最高達到52985件。相對地,24個創新催化者普遍具有較大的擴散催化能力,最大值、最小值及均值分別為1877.93、38.64和611.15;而溢出催化能力均遠小于前者,除QI、Microsoft與Sankyo外,最大值、最小值及均值分別為289.79、0.24和41.97。但唯有SG的溢出催化能力(289.79)強于擴散催化能力(111.26),且具有最多的溢出催化專利數量(5559件)。

續表

5 結果分析與討論

5.1 主體技術創新催化多維指標與能力分析

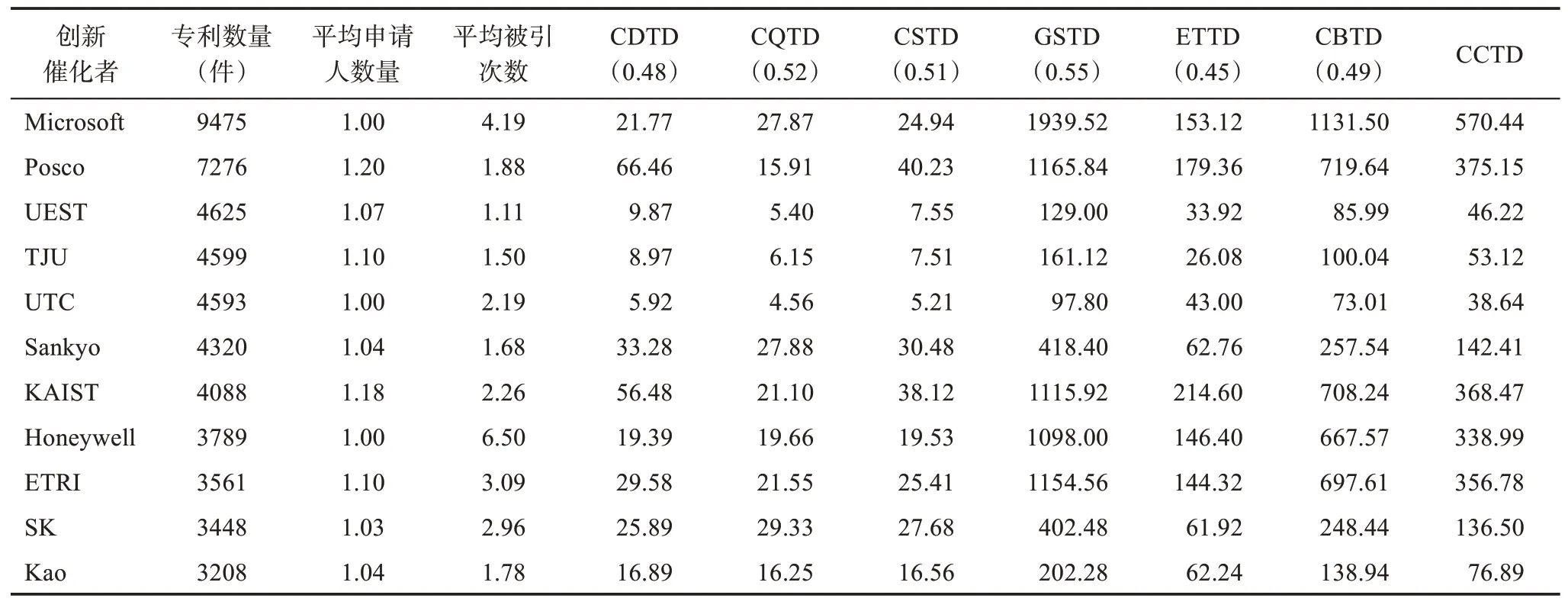

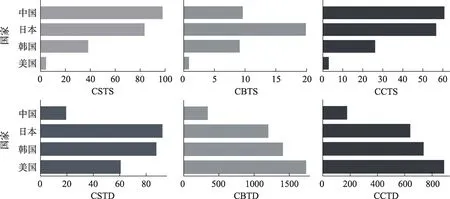

為進一步揭示創新催化者技術創新催化能力,本研究分別以四方面指標及整體能力構筑各創新催化者催化水平的坐標分布,并進行類別的初步分組,如圖2所示。

在創新催化貢獻方面(圖2a),24個創新催化者可分為四大類群。其中,SG具有較為突出的差異性,即具有高度的CDTS,但CDTD很小,形成創新催化貢獻Ⅰ類;Toyota和Denso的CDTS、CDTD相對處于中等水平,形成了創新催化貢獻Ⅱ類,它們具有較高的溢出與擴散催化貢獻;以SEC和Canon為代表的少數主體則與SG相反,具有較高的CDTD,但CDTS很小,形成創新催化貢獻Ⅲ類;而以BOE和KAIST為代表的多數主體的CDTS與CDTD貢獻均較低,形成創新催化貢獻Ⅳ類。

在創新催化質量方面(圖2b),24個創新催化者同樣形成四大類群。其中,Toyota呈現的特征比較突出,具有高度的CQTS和CQTD,此時,Denso仍具有中等水平的CQTS和CQTD,且兩者水平也相對均等,因此,將Toyota和Denso歸為創新催化質量Ⅰ類;SG與Posco、KAIST呈現的特征比較相似,即CQTS較高,但CQTD較低,形成創新催化質量Ⅱ類;以SEC和Canon為代表的少數主體同樣呈現相反的特征,即具有較高的CQTD,但CQTS較小,形成創新催化質量Ⅲ類;而以ZJU和Intel為代表的主體的CQTS和CQTD均較低,形成創新催化質量Ⅳ類。

在創新催化地理范圍方面(圖2c),24個創新催化者形成三大類群。其中,Toyota的催化地理范圍特征依舊突出,具有最高水平的GSTS,同時GSTD處于中等水平,形成創新催化地理范圍Ⅰ類;以Denso、SEC、Canon為代表的少數主體具有較高的GSTD和較低的GSTS,形成了創新催化地理范圍Ⅱ類;而SG呈現出低水平的GSTS和GSTD,與以TJU為代表的多數主體共同形成創新催化地理范圍Ⅲ類。

在創新催化主體范圍方面(圖2d),24個創新催化者形成四大類群。其中,Toyota依舊獨自形成創新催化主體范圍Ⅰ類,呈現高水平的ETTS和中等水平的ETTD;SG與ZJU、KAIST等主體同樣呈現出較強的溢出催化范圍,即ETTS水平較高,而ETTD水平較低,形成創新催化主體范圍Ⅱ類;SEC、LG、Canon、IBM等少數主體依舊組成了創新催化主體范圍Ⅲ類,具有高水平的ETTD和低水平的ETTS;而以Huawei為代表的多數主體則呈現較低的ETTS和ETTD水平,構成了創新催化主體范圍Ⅳ類。

圖2 技術創新催化指標分布圖

進一步地,在技術創新溢出催化能力方面(圖2e),Toyota和SG分別形成兩大獨立類。前者的CSTS和CBTS均處于中高水平,而后者則具有很高的CSTS,但CBTS較低。Denso的溢出催化強度與廣度雖然較低,但兩者相對均等。以SEC為代表的其余主體的創新催化強度與范圍均較低。此外,各主體的擴散催化強度與廣度呈現一定的正相關關系(圖2f),并形成三類群組。其中,SEC、Canon的擴散催化強度和廣度均很高,形成擴散催化能力Ⅰ類;LG、Denso、Toyota和QI等的擴散催化能力雖然較為分散,但均處于中高等水平,形成擴散催化能力Ⅱ類;以Huawei、Intel和Sharp為代表的多數主體則呈現低水平的CSTD和CBTD,形成擴散催化能力Ⅲ類。

綜上,24個創新催化者在四指標(貢獻、質量、地理范圍和主體范圍)方面均呈現出較明顯的群組性。首先,Toyota和Denso的創新催化貢獻、質量、地理范圍和主體范圍不僅具有較高的水平,且溢出與擴散催化水平相對均等。其次,分別以SG和SEC為代表的少數主體,形成兩類特征相反的群組,前者在溢出催化方面表現突出,而后者則具有更高水平的擴散催化指標。再次,以ZJU、KAIST、BOE、Intel、Huawei等為代表的主體在四個指標方面均呈現較低的水平。

另外,盡管多數主體的溢出和擴散催化能力的水平較低,但少數主體呈現出一定的催化能力偏好。其中,Toyota具有高水平的溢出催化能力,且擴散催化能力也處于中等水平;以SEC為代表的部分主體具有極強的擴散催化能力,而溢出催化能力卻很小;SG則僅在溢出催化強度方面表現突出,其他方面能力水平均較低;Denso在催化能力及四個指標方面的表現較為均等,傾向性較小。

5.2 四國催化者技術創新催化能力差異分析

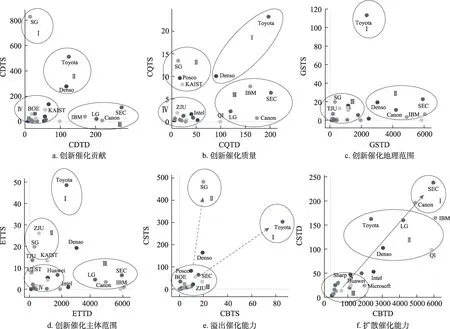

結合主體國別和類型來看,上述呈現能力偏好的代表性主體Toyota、SEC和SG分別來自日、韓、中三國,而美國的催化者則分散在三類群組中,樣本主體的創新催化能力呈現一定的國別特征。同時,盡管本研究所選樣本較小,但樣本主體均是中、美、日、韓四國的典型創新催化者,其在各自國家具有較高的經濟、社會和技術價值,能夠在一定程度上代表所在國家較高水平的創新能力。因此,本研究按照創新催化者所屬國家進行歸類并計算創新催化強度、廣度與能力綜合指標的均值,探究各國創新催化者催化能力的差異,如圖3所示。

圖3 四國創新催化者平均技術創新催化能力水平

在溢出催化方面,中國的創新催化者表現出最強的溢出催化強度,但溢出催化范圍相對處于中等水平,與韓國的創新催化者相近;雖然日本創新催化者的溢出催化強度稍小于中國,但其溢出催化范圍最廣,遠大于其他三國;韓國創新催化者的溢出催化強度與范圍均排名第三,而美國創新催化者的溢出催化強度和范圍水平較低,遠小于其他三國。四國創新催化者的平均溢出催化能力排名依次為中、日、韓、美。綜合推斷,中國創新催化者更多地參與了專利研發過程中的溢出催化,但合作對象的范圍相對有限;日本創新催化者在提供有效催化的同時,其合作范圍也更為廣泛;韓國則僅次于日本,催化強度與范圍兩者水平較為相近;而美國創新催化者的溢出催化能力很弱,結合該國各主體專利數量、平均申請人數量等信息來看,這可能源于美國較為嚴苛的專利技術知識產權保護制度與政府科技戰略政策,限制了各主體間知識流動,抑制了技術溢出效應[44]。

與溢出催化相比,四國的擴散催化能力水平呈現相反的狀態。中國創新催化者的擴散催化強度、范圍與綜合能力均是最低值,遠低于其他三國;日本創新催化者僅在擴散催化強度方面稍大于韓國,在催化范圍和綜合能力上均小于后者;雖然美國創新催化者的擴散催化強度較小(排名第三),但擴散催化的范圍最廣,綜合能力也最強。這一現象可能源于各國技術水平的差異。美國作為技術領先國,其創新催化者的專利技術因具有更高的價值而被其他國家的創新者學習和借鑒,進行二次創新,進而展現出更強的擴散催化能力。同時,技術的先進性以及國家相關政策的管控,也在一定程度上限制了其他國家創新者對美國專利的學習和應用,因此展現出較大的催化范圍而稍低的催化強度;中國作為技術后發國家,其創新催化者的專利技術價值還有待提升,也因此較少被其他國家創新者借鑒和開發;韓國創新催化者的擴散催化水平僅次于美國;日本在專利技術二次開發方面已發展多年且成績顯著,這可能是其展現出更強的擴散催化強度的潛在原因之一。

6 結論

創新效率的提升不僅是企業、高校、科研院所等創新主體持續追求的目標,更是推動區域、國家創新能力發展,打造國際一流創新競爭優勢的關鍵。已有學者從創新者視角針對創新能力、創新績效及其影響因素開展了豐富的研究,并隨著開放式創新、協同式創新等合作創新模式的興起,創新活動者的多元化,尤其是創新輔助角色創新催化者的重要價值開始引起學者與實踐者的關注。但現有研究以問卷調研的方式為主,衡量創新催化者的催化水平,測量方法具有一定的主觀性,更適合個體層次的量化衡量,客觀性、可量化性存在一定的不足,缺乏對創新催化者能力定量測量的深入探究。鑒于此,本研究針對技術創新過程中的催化者角色,基于創新催化、創新媒介、技術知識擴散等研究成果,在解析技術創新催化能力二維結構的同時,結合技術發明專利合作申請人和引文特征,構建技術創新催化能力的測度模型,實現對技術創新催化能力的多維度、量化測量,進而以中、美、日、韓的24個主體為樣本,測量并分析了創新催化者技術創新催化能力的差異與特征。

本研究發現:①技術創新催化能力具有二階多維的結構特征,包括技術溢出催化與技術擴散催化兩個維度,并進一步體現為創新催化的強度與范圍兩個方面,能夠通過創新催化的貢獻、質量、地理范圍、主體范圍四個指標進行衡量;②創新催化者呈現一定的群組性的能力偏好特征,即以Toyota為代表的主體同時發展技術溢出與擴散催化兩種能力,以SEC為代表的主體偏好技術擴散催化能力,而SG的“高溢出催化-低擴散催化”模式具有個體特殊性;③中、日、韓、美四國創新催化者的溢出催化能力依次降低,而擴散催化能力排名則恰好相反,這從創新催化的角度反映了各國技術發展水平、技術知識產權保護力度、創新合作環境等方面的差異性。中國雖然具有更突出的溢出催化能力,但擴散催化能力遠小于其他三國,而美國則與其相反,具備更突出的擴散溢出催化能力;日本創新催化者則在溢出與擴散催化兩個方面都具有較好的能力水平;韓國創新催化者具有較強的擴散催化能力,溢出催化能力相對較弱。

本研究從創新催化方式與催化程度視角,深入解析了技術創新催化的內在結構維度,并結合專利信息特征與計量方法,開發了能力的量化測度模型,實現了對技術創新催化能力的定量測量;同時,針對24個國際創新催化者開展了測量與分析。結合分析結果,本研究給出如下建議:首先,技術創新催化能力較低的創新者,可根據自身所處內外環境和資源條件培養自身創新催化能力及維度的發展,既可以同時提升溢出催化與擴散催化兩種能力,也可重點發展其中一種;其次,由于具有高水平創新能力的創新者其創新催化能力并不一定更高,創新者在選擇創新合作伙伴時,應更加關注潛在對象的催化能力,而不能僅以創新能力作為選擇合作伙伴的主要標準;再次,在進行技術借鑒學習或二次開發時,創新催化者的專利技術能夠發揮更強的擴散催化價值,但需要充分考慮其所處國家、地區的政治、經濟與技術環境因素,以及主體自身創新發展模式特征。

本研究旨在基于能夠表征技術水平與資源的專利數據,構建技術創新催化能力的定量測度模型,豐富能力測度的方法與工具,彌補既有問卷測量方法偏主觀性的不足,但仍存在可進一步探討和完善的地方。其一,本研究從技術創新催化的強度與范圍兩個方面,將指標分為貢獻、質量、地理范圍與主體范圍四類,旨在反映創新催化的核心表征,未來研究可進一步豐富相關維度,完善指標體系;其二,本研究選取具有突出典型性、代表性的24個國際創新主體,通過對其催化能力的分析,為技術后發或追趕主體創新合作伙伴的選擇提供了一定新的評價視角,但樣本數據較小,未來研究可適當擴大樣本量,以進一步探究創新催化者的創新催化能力特征;其三,本研究初步探究了創新催化者的創新催化發展方向,未來研究可采用動態視角,進一步揭示主體技術創新催化能力的成長路徑、發展模式以及潛在的影響因素。