外圍低滲透油田注水系統的提質增效措施分析

楊麗峰(大慶油田有限責任公司第八采油廠)

針對外圍低滲透油田地面系統存在的問題,遵循“三優一簡”的原則,著力做好整體系統優化、生產運行優化等方面工作,從而實現地面系統負荷均衡、低成本運行[1]。

1 存在的問題及分析

老油田開發過程中,受井網加密調整,油減水增等影響,注水系統的負荷失衡的問題日益突出[2],主要表現在站庫設備適應性變差和注水井網能力不匹配兩方面。

1.1 站庫設備適應性變差

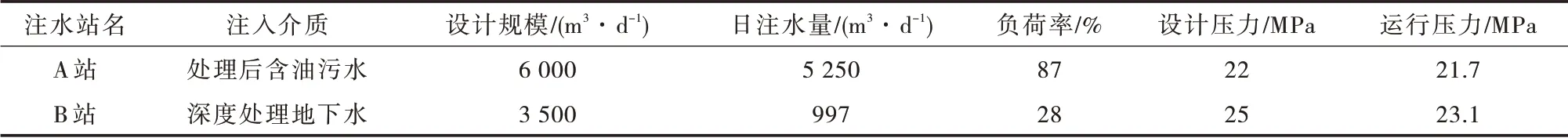

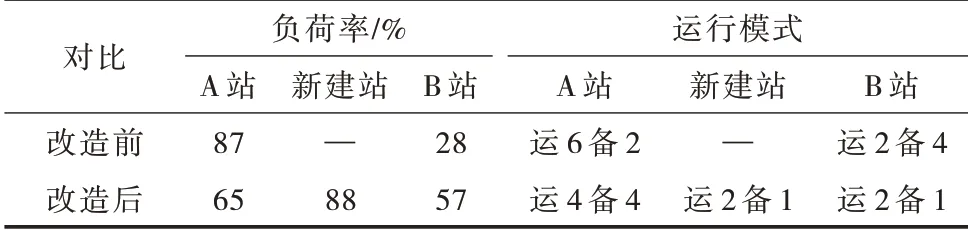

A 油田有注水站2 座,其中A 站是聯合站,負責北部多個油田的含水油處理、凈化油外輸等任務,處理后的含油污水由A 站注水系統回注;B 站僅負責該油田北部注水井的注水任務,回注的介質為本站深度處理地下水。2 座注水站的負荷率分別為87%和28%,注水站基本情況見表1。

表1 注水站基本情況

隨著產能的相繼投產、油井產液、含水升高和壓裂液、返排液的進入,A 站的污水處理量大幅增多,而該油田的回注能力有限,因此進行了A 站的注水系統外擴,即將B 站注水系統中的部分注水井掛接至A 站注水系統回注污水。措施實施后,提高了2 個注水系統的連通性,污水回注量得到保證,但也加劇了站場負荷失衡的問題。

1.1.1 站場負荷不均衡

由于118 排以北注水井(低效區塊)的大面積關井和部分注水井轉注污水等原因,B 站的注水量大幅度下降,注水站的負荷率只有28%,注水泵運二備四,便可滿足生產需求。注水站內的機泵設置不匹配及注水泵的長期閑置,導致設備利用率降低,加大了設備的無形磨損,造成資源浪費。

1.1.2 備用泵數量不足

注水系統外擴后,A 站的污水回注量增多,注水站的運行負荷升高,運行的機泵數量增加,備用泵數量相應減少,長期以運六備二的模式運行,注水泵得不到及時的維修維護,導致站內注水泵故障頻發,對注水系統的正常運行帶來不良影響。

1.2 注水井網能力不匹配

1.2.1 注水井注水壓力差別大

注水系統外擴實施后,A 站外的注水井表現出“近站壓力低、遠站壓力高”的特點,為滿足注水系統末端的高壓注水井的注入壓力需求,必須提高A 站的運行壓力,導致注水系統能耗上升[3]。A 油田平均注水壓力在17.7 MPa,而A 站的運行壓力21.7 MPa,單耗為6.85 kWh/m3。A 站注水系統有注水井131 口,分析注水系統中注水井的壓力分布可知,距站3.7 km 以內的注水井注水壓力低于16 MPa有79 口,占總井數的60%,注水壓力高于20 MPa有6 口注水井,占總井數的4%,而距站3.7 km以外有25 口注水井注水壓力高于20 MPa,占總井數的19%。為了保證遠站段的19%的高壓注水井能夠正常注水,需提高注水站運行壓力,對于近站段的低壓注水井就出現能源浪費,A 站管網效率降低。

1.2.2 注水管網壓力損失增大

經過多年的加密改造,已建注水系統的供水半徑增大、注水量增加,導致已建注水管網的壓力損失增大,實際運行過程中,A 站的運行壓力為21.7 MPa,而注水管網末端的壓力只有16.6 MPa,壓力損失達到5.1 MPa,不能滿足注水系統末端的高壓注水井的壓力需求。A 站注水系統中油泵壓持平、不能完成配注的注水井有31 口,占總井數的23%,日欠注315 m3。

1.2.3 注水系統壓力急需升級

隨著注水壓力上升,A 站運行壓力的持續增高,A 油田已建地面系統的承壓能力不能滿足生產需求,需要對整個注水系統進行壓力升級改造,包括注水站、注水管網、注水閥組等,預計投資5 000 萬元。

2 采取地面措施

加強地面工程管理,提高站庫設備的匹配程度,優化井網布局是老油田提質增效的主要措施[4]。因此,充分考慮注水井的壓力分布及站場設備的匹配進行系統調整,平衡區域間負荷,提高系統負荷率[5],實現站場布局核心化,井網布局最優化。

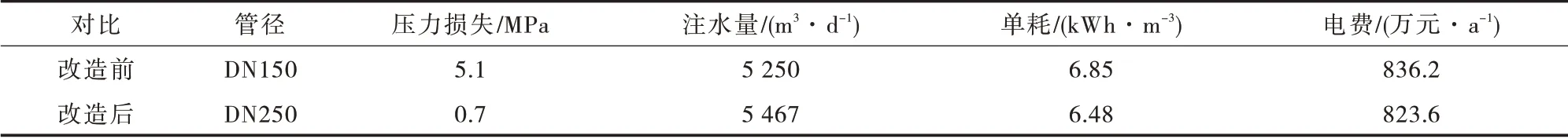

2.1 更換注水干線

通過對注水干線擴容,增大管網輸送能力,可降低注水管網的壓力損失,使注水井的來水壓力得到較大提升,對欠注井治理、降低注水單耗均起到明顯作用。實施后,注水管網壓力損失降低至0.7 MPa,注水量提高至5 467 m3/d,單耗降為6.48 kWh/m3,年可節省電費12.6 萬元,注水干線改造前后參數對比見表2。

表2 注水干線改造前后參數對比

2.2 平衡區域負荷

對于低負荷或者超負荷運行的站及設施根據運行時間長短及存在的問題,通過布局調整、負荷轉移及流程改造進行系統總體優化調整[6]。

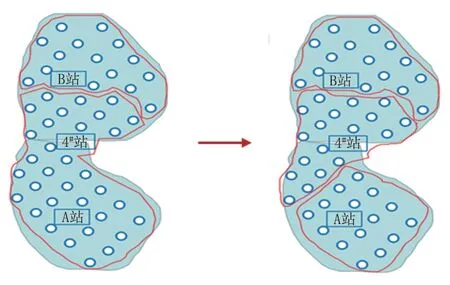

在A 站和B 站注水系統的負荷中心位置的4#站的閑置泵房內,使用B 站閑置注水泵3 臺。將A 站注水系統末端的高壓注水井從A 站注水系統中分離出來,形成新的注水系統,統一由4#站的注水泵升壓回注,區域平衡改造見圖1。

圖1 區域平衡改造

將A 站注水系統末端的高壓注水井從A 站的注水系統分離、由新建的注水站管轄后,可以降低A站的運行壓力至18.7 MPa, 年可降低耗電128.5×104kWh,節省運行費用81.8 萬元。同時,A 站注水系統內所轄所有注水井平均注水壓力降低至17.2 MPa,低于A 站的設計能力,無需進行壓力升級改造,可節省改造投資5 000 萬元;A 站注水系統末端的高壓注水井從A 站注水系統分離出去后,A 站的日注水量降低,減少A 站運行的注水泵數量,保證了足夠的備用泵數量,緩解了A 站注水泵的長期高負荷運行帶來的生產壓力,保證正常的機泵維修維護,降低設備故障頻次。使用B 站的閑置注水泵后,增加了設備利用率,提高B 站負荷率至57%,3 座注水站改造前后參數見表3。

表3 3 座注水站改造前后參數

2.3 推進數字化建設

增設注水站后,A 油田形成3 套獨立的注水系統,新建的注水系統需設置單獨班組進行管理,增加了生產單位的管理難度。通過推行數字化建設,實施站場集中監控、井場無人值守等信息化建設,可實現油田各類生產數據的采集、處理與應用,降低生產管理難度[7],提高生產效率。

3 結束語

隨著油田開發時間的延長,部分已建站庫處于低效高耗的運行狀況,站庫能力、布局均表現出不同程度的不合理性。因此,打破現有站庫布局、平衡站庫間負荷成為地面系統低成本運行的重要步驟[8]。

1)著力從提高設備資源利用率、調整管網適應性等方面進行地面系統優化、生產運行優化,通過優化資源配置和生產運行降低各項成本費用,促進經營效益和管理水平的提升。

2) 注水系統優化調整要遵循工藝技術要適用、時機選擇要適時、調整幅度要適度的原則。只有做好“適時”、“適度”,才能確定既滿足油田產量需要,又有利于地面工程系統低成本運行[9]。

3)充分發揮現代信息技術在生產要素配置中的優化集成作用,逐步建成“數字化辦公、智能化管理”的數字化油田[10],實現地面系統建設規模縮減、勞動組織優化、管理效率顯著提高,為老油田效益開發、油田企業提質增效提供有力支撐。