徽派元素在城市街巷景觀改造中的運用

——以合肥市廬陽區小街巷改造為例

陸 靜

(安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230088)

0 引 言

城市街巷是當今城市快速發展形成的城市基本元素,承載著城市內最為細膩、深厚的城市文化,街巷的改造提升逐漸成為城市中不可忽視的一部分。陳舊的街巷不僅影響城市整體風貌,也是當今城市生活環境質量提升需要克服的重難點。合肥作為安徽的省會,其城市文化深受古徽州的影響,因此將徽州元素融入城市街巷建設,既是守住歷史傳統的根脈,也是打開面向世界的展示門窗。

1 徽派元素分類及特點

徽州是我國重要的地域文化發源地之一,其內容廣博、深邃,極具東方特色。徽州不僅僅是安徽省之“徽”,也是徽派建筑之“徽”、徽商之“徽”、徽菜之“徽”和徽派園林之“徽”。徽派元素涉及城市文化、社會、文學、藝術、建筑等方方面面,而徽派建筑與徽派園林則是對徽派元素最為集中的展示。在對徽派元素研究中,“粉墻黛瓦”“馬頭墻”“三雕”“天人合一”等都是其代表性的展示符號。

1.1 馬頭墻

隨著歷史的演進,不論是在徽派建筑還是在徽派園林中,白色和灰色都是其最主要的色彩,白墻灰瓦也成為徽州獨具特色的元素,馬頭墻則是其代表產物。馬頭墻最早是為了防止火勢蔓延而誕生的,同時也是防盜墻。隨著歷史的演進,徽派建筑中逐漸形成統一的、具有規劃性的馬頭墻建筑,整體和諧流暢、錯落有致。馬頭墻是以建筑兩邊磚石砌成的山墻為基礎,墻體隨著坡屋頂形成疊層式,一般有三疊、五疊、七疊的形式。隨著現代建筑技術的不斷發展,多運用其裝飾功能,增添了建筑的生動性和層次感,使得這種傳統徽派元素在現今建筑裝飾中廣泛應用。

1.2 三雕

徽州“三雕”是徽派雕刻的總稱,主要包括木雕、磚雕和石雕,通常作為主要的徽派元素運用在徽州住宅、園林、廟宇、祠堂以及家具中,從而形成精美的徽派風格裝飾。“三雕”的雕刻題材多種多樣,歷史、民俗、山水、動植物都是常用的題材。現代建筑、園林中也常運用徽派雕刻作為重要裝飾,通過現代化的手段和藝術處理方法,將裝飾石雕、木雕運用在建筑立面、門窗、景墻或鋪裝上,常常產生畫龍點睛的作用,也賦予了建筑、園林美好的象征意義。

1.3 “天人合一”自然造園的手法

徽派園林中,“天人合一”的境界是其最高追求,即注重人與自然環境的和諧統一。園林根據規模和位置布局,可大致分為私家園林、水口園林、書院園林、寺廟園林等。徽派園林多為宅院內的私家園林,由于空間的限制,少有用外來飾物做點綴的,多以梅、竹、松、石為基本元素進行建園,一方面是降低成本,更重要的是致力于園林景觀中如何以小見大、如何以靜見遠、天人合一。

2 背景概況

現今合肥市老城區內大部分的街巷都形成于20世紀60年代至90年代,以新中國成立初期的民建房和早期開發的商品住宅為主。小街巷大多處于市中心,不僅數量眾多,而且外觀陳舊,但卻是市民生活的重要場所。隨著城市化的發展,街巷在城市中的位置已然從交通功能轉向歷史人文展示。本次在對合肥市廬陽區開展街巷改造設計時,著重點就是從提升交通功能轉向如何體現街巷本身蘊含的歷史人文價值。本次提升改造將徽派元素融入設計中,針對街巷的景觀環境進行提升改造,主要包括對于圍墻、燈具、鋪裝、建筑立面、零星綠化等進行了徽派風格設計,充分體現廬陽區的徽風皖韻,打造精品街巷,形成集功能性、景觀性、文化性于一體的城市新型街巷。

3 改造目標

3.1 文化的街道

通過街巷內的徽派元素展現城市的歷史與文化的美感。通過改造,構建舒適的車行感受與親人的人行尺度,使慢行系統與周邊用地自然融合。在改造的同時,保留和維護街道風貌,以特色構筑和文化設施發揮道路功能,通過徽派文化元素展示地方特色。

3.2 活力的街道

統一劃分人行和車行通行區,增加街巷內商業前空間的活力。建筑立面統一改造,大氣而富有變化,道路與商業融為一體。同時注重空間開放的層級,結合景觀鋪地、人性尺度打造活力空間。

3.3 品質的街道

對街巷內的街角進行精品化設計,統一規劃附屬設施,統一標識系統。利用街角空間打造特色植物景觀,注意種植的空間組合效果。通過對整體景觀品質的提升,最終期望城市街巷環境的總體提升,公共設施和市政基礎能合理配置,提高城市居民的歸屬感。

4 徽派元素在廬陽區街巷改造中的運用

4.1 圍墻改造

老舊街巷運用的材料多為裸露的磚墻、白墻和簡易鐵藝欄桿墻,墻面材料單一。本次運用具有代表性的徽派元素馬頭墻作為圍墻主體結構,搭配仿真木雕花窗、石質花池座椅、竹子等其他徽派元素,如圖1所示,一虛一實,圍合邊界的同時又對街巷進行植物景觀的補充。通過照片、3D浮雕、情景再現等方式體現街巷歷史文化之美。徽派風格和情景再現的方式能更好地展現城市街巷所承載的歷史記憶,展示城市發展歷史,在滿足功能性的同時拓展街巷文化展示空間。

圖1 圍墻改造前后對比圖

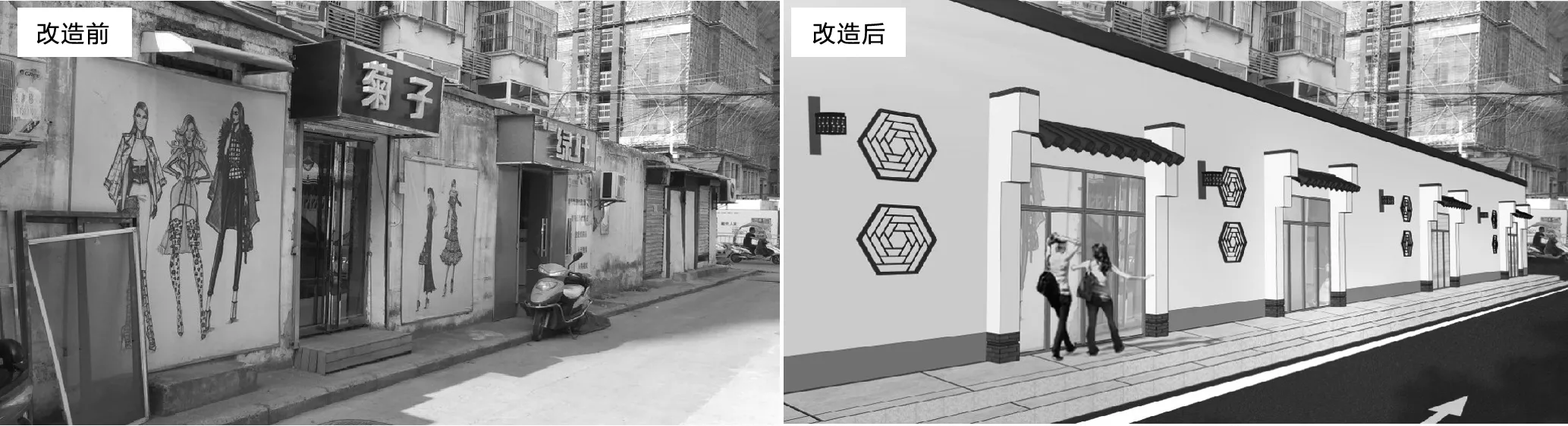

4.2 建筑立面改造

街巷內主要以早期開發的小區為主,部分路段仍保留著商業業態,空間狹窄,市井氣息濃厚,建筑形態雜亂,店招等色彩混亂。本次改造利用白墻灰瓦重構立面格局,花格圓窗鑲嵌在改造后的白墻中,如圖2所示,再加上點綴古風路燈,實現傳統與現代的融合。改造后的商業門面整體統一且更具有濃厚的徽風皖韻,在保持原有生活氣息的同時,提升街巷的景觀功能,增加街巷的交通功能,溝通道路及周邊配套設施,打造城市微循環系統。

圖2 建筑立面改造前后對比圖

4.3 轉角空間改造

老舊街巷內綠化較少,空間緊湊,在改造中利用轉角空間增加綠化區域,豐富街巷內景觀氣息。本次改造拆除違章建筑,延續徽派風格,增設花格窗、金屬柵欄,轉角植物空間在延續色彩上的統一的同時,運用竹子、紅楓、草花、景石等,如圖3所示,以墻為景,以石為意,形成簡潔清新的視覺氛圍,體現徽派中竹林精舍的居住文化,烘托街巷整體環境的歷史氛圍。街巷內采用灰色花崗巖為主要鋪裝材料,零星點綴具有歷史文化的條石或地刻。與周邊自然銜接,打造舒適的街巷“慢生活”空間,為人們訴說合肥記憶與合肥故事。

圖3 轉交空間改造前后對比圖

5 結束語

街巷是城市歷史文化積淀的重要單元,也是分散在百姓身邊最直接的城市展示窗口。街巷的提升不僅僅是景觀的提升,也是對城市街巷經濟、文化、城市特色的提升。街巷改造是在先天不足的情況下進行優化提升,完全地棄之不顧和簡單修飾都不是最優選擇,而全部拆除重建更不符合當今倡導的可持續發展的理念。只有立足于城市環境特點和要求之上,結合現狀要求,合理改造提升,才是對城市歷史、文化、環境的尊重。我們可以通過對街道的空間、周邊居民的需求進行分析規劃,整體以人為先,優化街巷交通結構,保障人行在街道內獲得最大的自由。針對建筑立面進行必要的改造,統一元素,提升整個街道的空間界面。同時整合街道內的設施布置,合理規劃,利用零星空間復原綠地,豐富道路景觀空間,從而創立街巷與景觀的新互動,豐富街巷空間,編制城市新面貌。