BIM技術在建筑給排水設計中的應用分析

張 琳

(山東華凌科技工程集團有限公司,山東 東營 257062)

0 引 言

給排水設計是建筑設計過程中的重點項目,在多元化建筑結構被陸續開發后,越來越多的受眾群體對建筑設計提出了新的要求,包括舒適度方面要求、便利性方面要求等。這一趨勢對建筑的開發與施工提出了挑戰。為了滿足受眾群體的需求,建筑設計應更加精細化[1]。因此,本文將結合BIM技術的應用,以給排水設計環節為例,開展建筑設計的詳細研究,希望通過此次的設計,實現設計成果與更多住戶需求良好對接。

1 BIM技術在建筑給排水設計中的應用

1.1 基于BIM技術構建建筑給排水模型

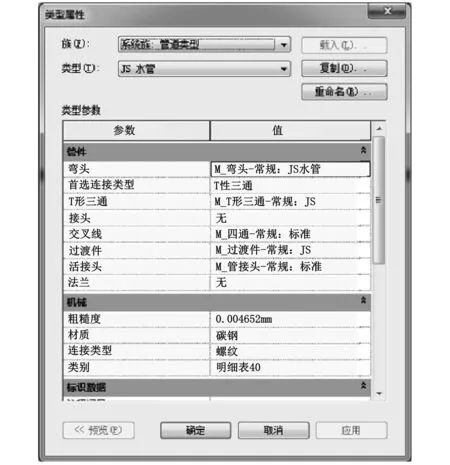

為了滿足給排水可視化設計需求,本研究引進BIM技術,采用構建建筑給排水模型的方式,對設計過程中的管道、管線、零部件進行加載與編輯設計。在此過程中,將給排水系統作為建模支撐,移動鼠標進行界面操作,以此種方式進行管道數量的修改,并點擊“屬性”操作對話框,進行給排水管線的屬性修改與類型設計[2]。例如,指定某管道為消防管道、污水排放管道等。此操作的界面示意圖如圖1所示。

圖1 給排水系統屬性操作界面示意圖

在圖1所示的操作界面中,進行管線材質、長度、結構等相關參數的設置。通過設置模型的基本信息,進行對應模型幾何屬性的生成。在完成建模的基礎操作后,集成信息實現對模型結構的構建[3]。在此基礎上,對dwg文件與外部參照設計進行連接處理,將匹配后得到的參數值進行前端顯示,并將顯示后的結果導入MEP文件夾中進行存儲,在后期建模時,可直接在檢索區域進行指定信息的檢索,以此為可視化三維設計提供數據支持。

在完成上述設計后,調用參數族中的給排水設備信息,點擊界面中的可視化設備,按照上述操作步驟,對其進行屬性調整,完成對屬性的調整后,拖動給排水設備在操作界面中的位置,將其放置在指定區域內[4]。點擊操作界面功能欄中的“常用”按鍵,點擊下拉后找到“給排水管線設計”命令,點擊后便可以使用手繪的方式進行管線繪制。在完成對其的繪制后,在已設置的存儲管線屬性類型操作界面中,直接選擇管線類型,對應管線直徑輸入管道的標高,并根據設計需求繪制連接設備與附屬構件。二維平面圖中的管線在操作后被賦值了對應的標高,因此點擊成圖后便可以實現從二維圖示向三維圖示的轉換[5]。對于繪制過程中,一些存在坡度的管線,可以點擊“選項卡”,在參數選擇的操作界面增設一個成圖過程中的坡度值。按照此種方式,在建模過程中對風管、暖通類水管的參數信息進行宏觀調控。完成管線參數的設置后,直接操作界面點擊生成圖像,即可實現對給排水三維模型的構建。

1.2 管線碰撞測試與管線綜合

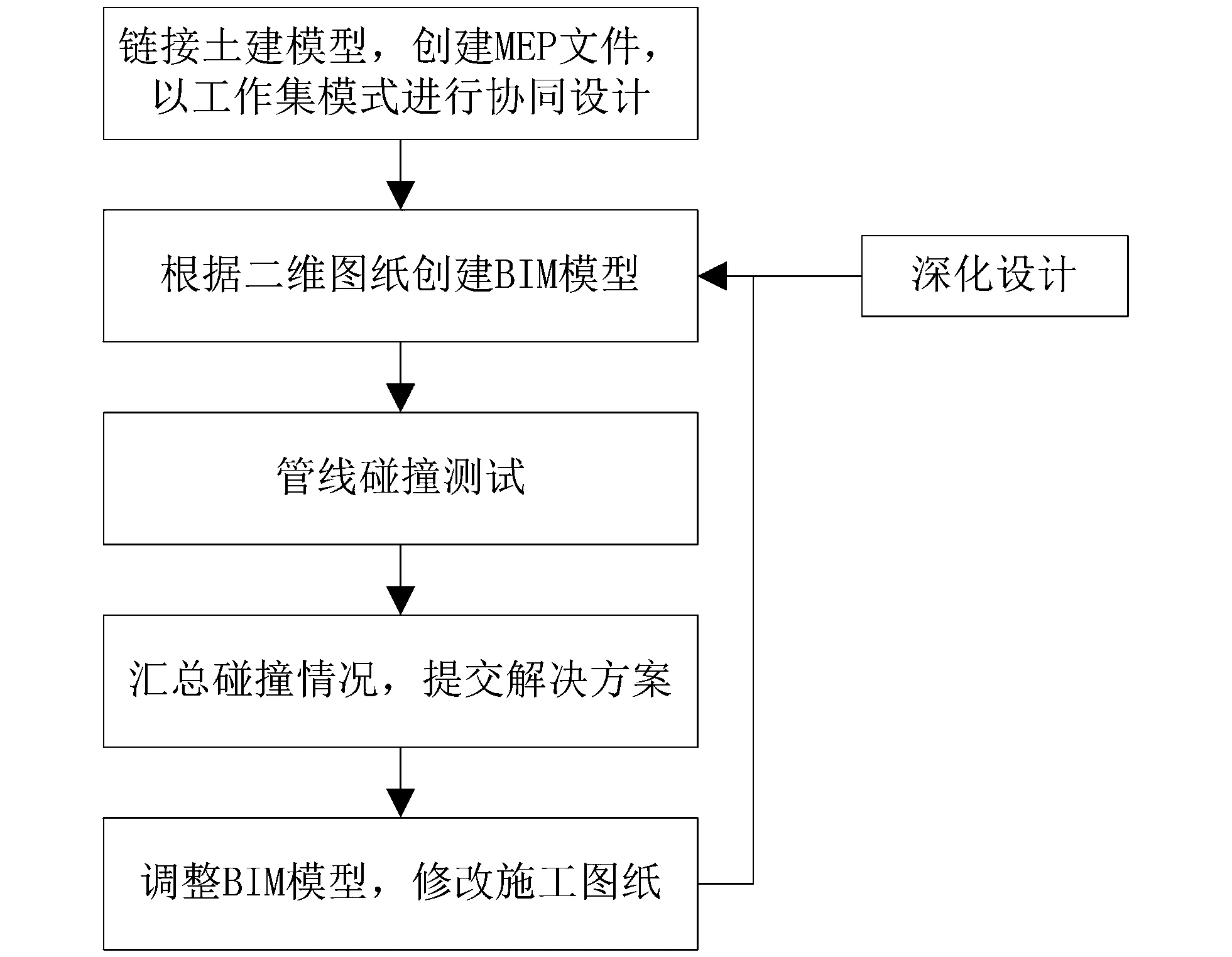

采用傳統CAD出圖方式對給排水進行設計時,只能夠通過將圖紙進行疊加的方式完成人工碰撞檢測,這種檢測方式需要消耗大量的人力物力,并且耗時較多,得出的測試結果精度也無法達到預期。因此,針對這一問題,在上述構建的建筑給排水模型的基礎上,在Revit軟件當中,結合程序,在計算機當中完成給排水管線的模擬施工,并完成對其防碰撞測試。將給水體系、污水體系、廢水體系等多個管線體系模型導入到Revit軟件當中。在軟件當中完成對管線的三維繪制后,結合上述構建的模型,對模擬施工過程中出現的碰撞點進行標記,并完成第一輪的管線調整工作。在軟件顯示界面當中,通過手動控制調節的方式,找出各個管線之間碰撞產生的節點。針對大部分碰撞點,均可采用位置移動和標高數值更改的方式進行解決。完成對碰撞點的修正后,將修正過程中的解決方案進行匯總并記錄,從而方便后續施工人員及時對施工圖紙進行修改。管線碰撞測試的基本流程示意圖如圖2所示。

圖2 管線碰撞測試的基本流程示意圖

按照圖2所示的流程完成對管線碰撞的測試后,利用Revit軟件當中的碰撞檢查功能對管線進行自動檢查,并將存在的沖突問題生成報告。在對管線進行碰撞檢測的同時,也可針對各個設備的機電管線進行碰撞檢測,并通過調用函數的方式,對被檢測的對象建立連立方程,并通過對連立方程的計算判斷其是否有解。例如,在對某走道區域內的管線進行碰撞測試時,在其沖突報告當中隨機選擇一條報告,利用Revit軟件自動以高亮顯示的方式將該碰撞對象進行標記,從而實現對碰撞點的可視化展示。按照上述操作,完成對所有管線的碰撞測試后,在確保沒有碰撞節點的前提條件下將各個管線匯總,生成最終的建筑給排水管線方案。

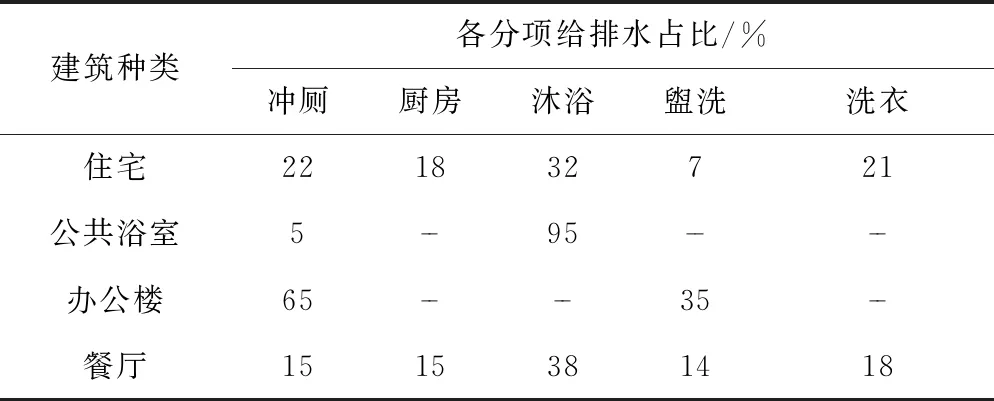

2 對比實驗

按照本文上述設計思路,完成對建筑給排水設計方案的制定。為了驗證上述設計思路的實際應用效果,選擇以某建筑工程項目作為依托,針對該工程項目中的給排水結構按照本文思路對其進行設計。該工程項目當中包含多個建筑結構,分別為住宅、公共浴室、辦公樓以及餐廳,是該區域當中的標志性建筑群之一。已知該工程項目的總建筑面積為4 586.25 m2,地面以上包括28層,地下包括2層。針對該空間龐大、功能復雜的超高層建筑進行給排水設計,從給水體系、污水體系、廢水體系、中水體系和消火栓體系等5個體系對其進行給排水設計。為了確保實驗的客觀性,在應用本文設計思路和傳統設計思路兩種思路分別進行給排水設計時,將各類建筑物各分項工程給排水工程量占其所在建筑物的整個給排水工程量的比例設置為相同數值,見表1。

表1 各類建筑物分項工程給排水占比

在上述各類建筑物的分項工程的給排水工程量占比明確的基礎上,分別按照本文設計思路和傳統給排水設計思路對該建筑中的各個給排水體系進行設計,并按照相應的設計圖紙完成施工,對比兩種設計思路下各個給排水體系的碰撞點個數,并將結果記錄下來,見表2。

表2 兩種給排水設計思路實際應用效果對比表

從表2可以看出,按照本文設計思路設計的給排水管線在各個體系當中均沒有出現碰撞點,而傳統設計思路得出的給排水管線在各個體系當中均出現了數量不等的碰撞點。因此,上述實驗證明本文提出的給排水設計方案能夠保證各個給排水管線不發生碰撞,這進一步提高了給排水管線設計階段和后續施工階段的效率。

3 結束語

為了滿足受眾群體的需求,本文對建筑給排水展開了設計研究。此次設計從構建可視化模型與碰撞測試兩個方面入手,完成測試后,選擇傳統方法作為設計的對照組,進行設計成果的檢驗,經檢驗,采用本文設計思路設計出的方案中碰撞的管線數量為0,證明本文所提出的給排水設計方法在應用中更加合理。