砂卵石地層綜合管廊淺埋暗挖斷面優化

郭 飛, 張 咪, 王凱麗, 單 琳, 姜培培, 馬 巖

(北京市政建設集團有限責任公司,北京 100049)

0 引 言

城市綜合管廊,是指在城市地下集中敷設市政管線(如電力、通信、給排水、熱力以及燃氣等)的地下隧道[1-3]。隨著城市的發展,綜合管廊日益成為城市建設的重要組成部分,在城市綜合管廊施工建設中,通常采用明挖法施工,但當管廊施工中遇到城市主干線、河流且上覆土層較淺時,則采用淺埋暗挖法來施工,因此盡可能減小淺埋暗挖隧道施工對周圍環境的影響,始終是廣大學者關注的重點問題[4-6]。當綜合管廊采用暗挖法施工時,其斷面形式相對于明挖法施工,因受力不同會有所改變,而綜合管廊橫斷面形式是影響管廊功能以及造價的重要因素之一[7]。目前國內外建造綜合管廊時大多采用矩形截面形式,隨著施工技術的發展和施工器械的完善,不同的建設和地質條件的差異,綜合管廊的橫斷面形式也有了更多的發展,圓形、馬蹄形等新的橫斷面形式也進入到施工建造之中[8]。合理的橫斷面形式是綜合管廊設計建造中的重點問題和關鍵技術之一,是施工前設計規劃主要考慮的內容。

1 工程概況

北京市某綜合管廊工程暗挖段設計穿越城市主干線,與干線路填方路基段垂直交叉下穿,全長約110 m。工程位置如圖1所示。

圖1 工程位置示意圖

暗挖段下穿現況城市主干線,為北京市主要快速路,車流密集,地面動載較大。管廊外頂距自然地面約為4.45 m,距離穿越西五環路中埋深約為10.45 m,穿越處覆土較淺。穿越處地層主要為雜填土①1層、卵石②層及細中砂②3層,穿越段多為砂卵石地層且表面為雜填土地層,圍巖分級為Ⅴ~Ⅵ級,圍巖穩定性較差,地質條件復雜多變,不易形成自然應力拱,施工過程中容易發生塌落。

2 數值計算分析

2.1 模型建立及參數選取

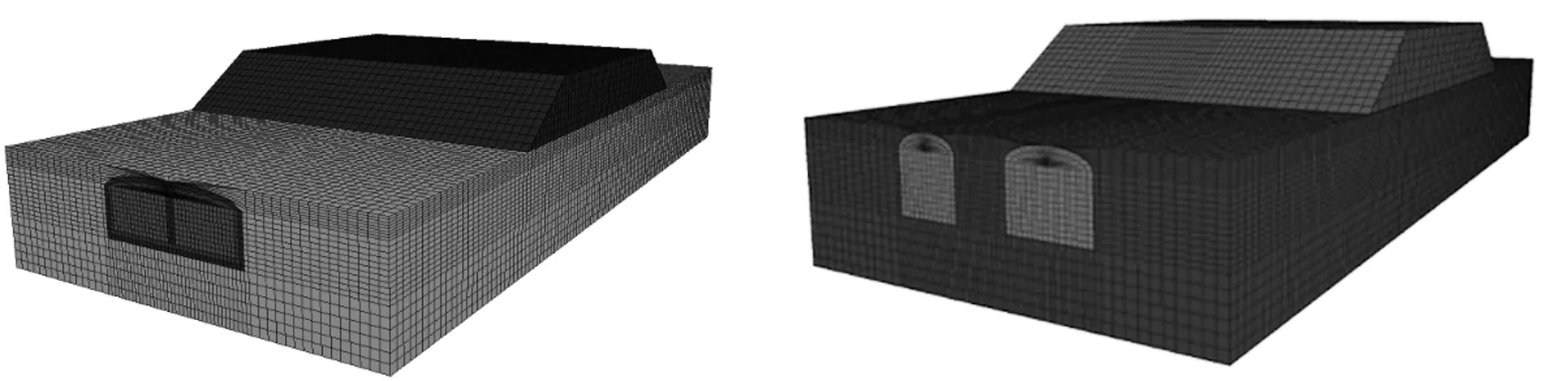

北京市某綜合管廊工程明挖段采用矩形雙艙斷面,為確保穿越西五環段管廊斷面與明挖斷面不會產生太大變化,保證穿越段能夠順利施工,減少施工風險,施工過程中干線路能夠正常通車,綜合施工與設計將斷面頂部改為微拱,將斷面形式分為微拱直墻雙艙斷面和兩個單艙斷面進行數值分析。

根據圣維南原理,在距離開挖擾動一定遠處的擾動應力為零,此邊界上的位移也為零[9],所以模型應取得足夠大,以保證邊界位移基本為零,從而減小計算的誤差。將模型尺寸取為暗挖洞徑的3~5倍[10],根據實際情況,選取40 m×15 m×110 m(寬×高×長)的區域建立FLAC 3D計算模型,充分考慮了暗挖管廊對周圍地層的影響,且在建模過程中適當對隧道周圍網格進行了加密。

根據施工,數值模擬采用分步環形開挖,預留核心土法,每次開挖長度1 m,對穿越西五環段蓋挖以及暗挖施工進行模擬,分析綜合管廊在穿越城市干線采用不同斷面下的應力、變形等情況,進而對綜合管廊穿越主干線斷面進行優化。模型尺寸及地層分布如圖2所示,土體及管廊計算參數見表1、表2。

圖2 數值模型計算圖

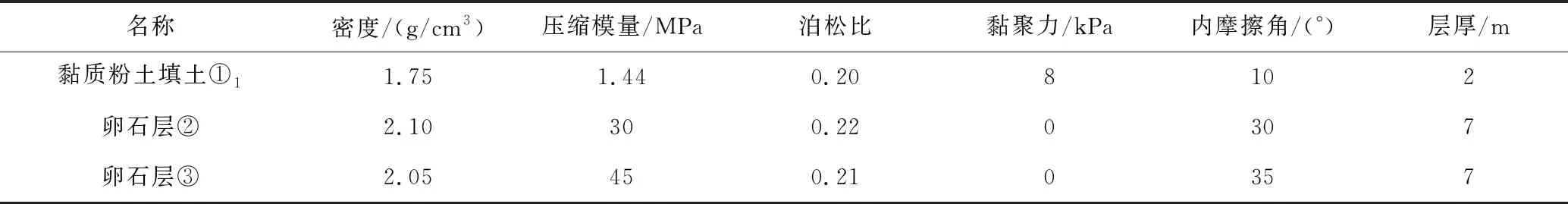

表1 土體數值模擬計算參數表

表2 管廊計算參數表

2.2 數值模擬結果分析

2.2.1 管廊應力分析

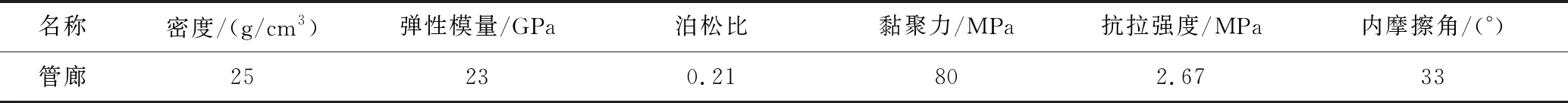

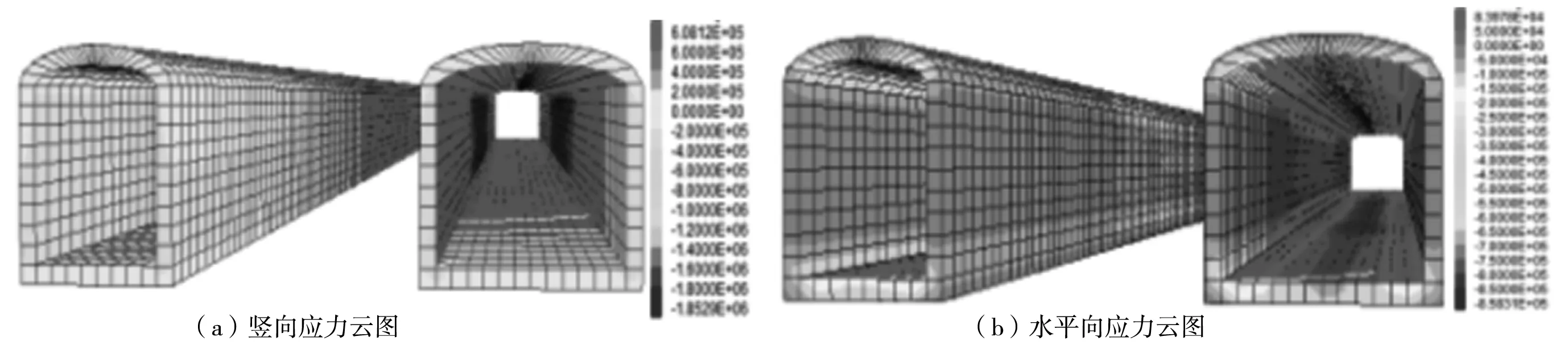

微拱直墻雙艙、單艙斷面管廊應力云圖分別如圖3、圖4所示。

由圖3、圖4可知,無論單艙斷面還是雙艙斷面在進行暗挖施工時,除拱頂外,管廊整體受到向下的豎向應力,且最大豎向應力集中在管廊的側墻位置,單艙斷面最大豎向應力僅為1.85 MPa;從水平向應力來看,在側墻與底板交界位置以及穿越西五環處管廊拱頂沿軸線處出現負向水平應力集中現象,底板中間位置出現正向的水平應力集中現象。單艙斷面,無論是水平向應力還是豎向應力,都明顯小于雙艙段面。

圖3 雙艙斷面管廊應力云圖

圖4 單艙斷面管廊應力云圖

2.2.2 管廊變形分析

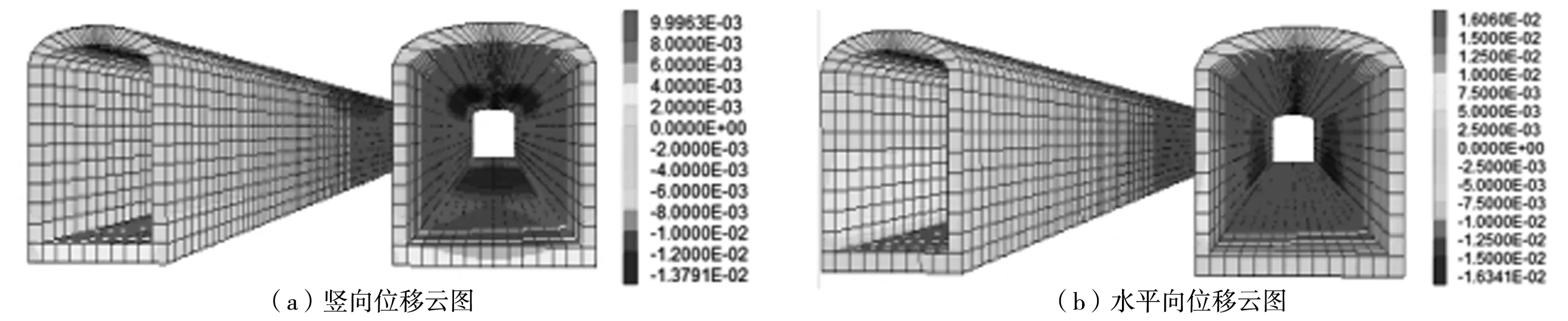

微拱直墻雙艙、單艙斷面管廊位移云圖分別如圖5、圖6所示。

圖5 雙艙斷面管廊位移云圖

圖6 單艙斷面管廊位移云圖

由圖5、圖6可知,單艙斷面與雙艙斷面相比,單艙管廊拱頂以及側墻豎向位移較小,拱頂最大沉降僅為13.8 mm,僅為雙艙斷面的50%,而底板最大隆起為10 mm,為雙艙斷面的67%;無論單艙斷面還是雙艙斷面管廊水平位移都集中在側墻位置,由上到下逐漸增大,且兩種斷面形式水平向位移相差不大。

2.2.3 地表變形分析

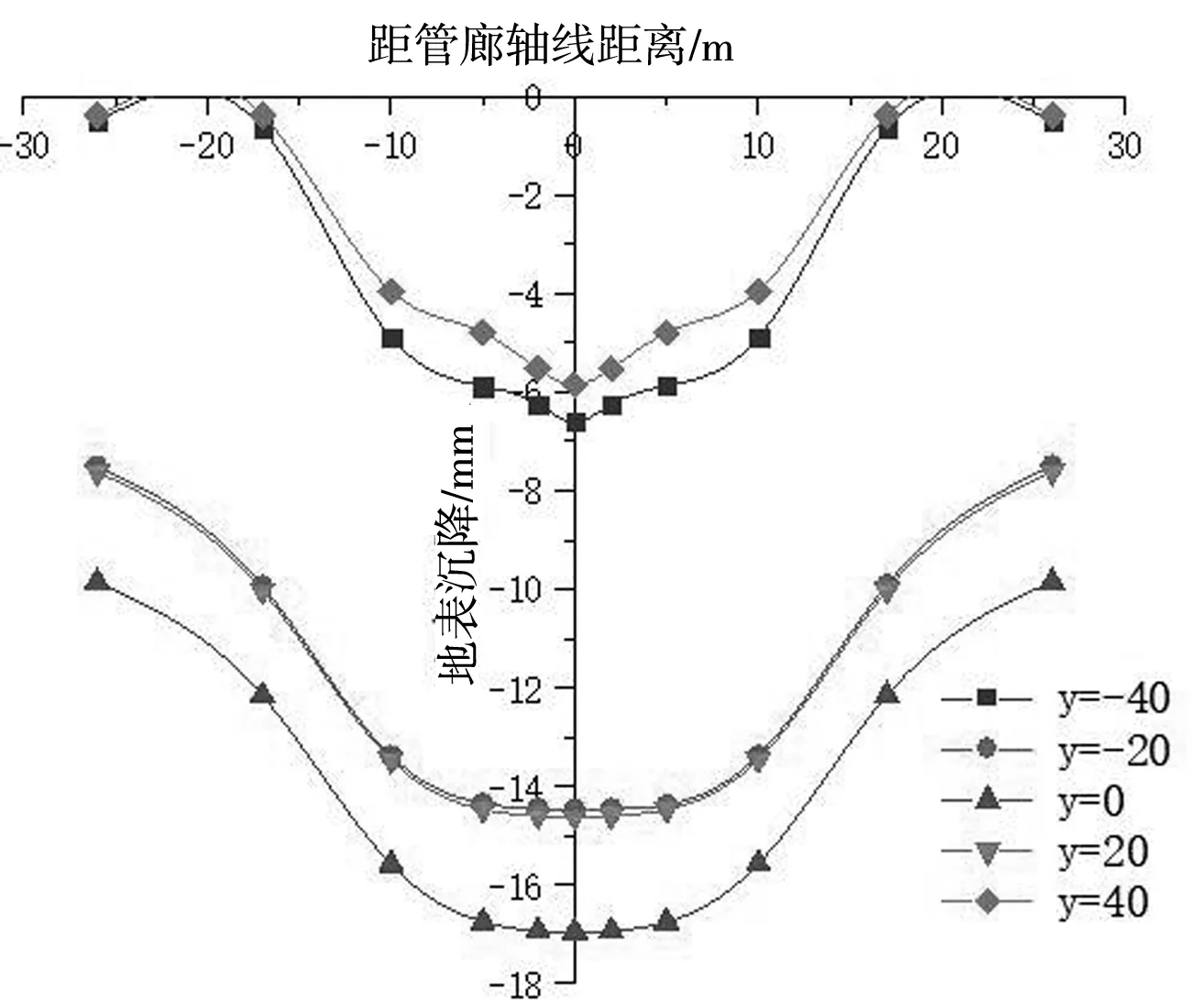

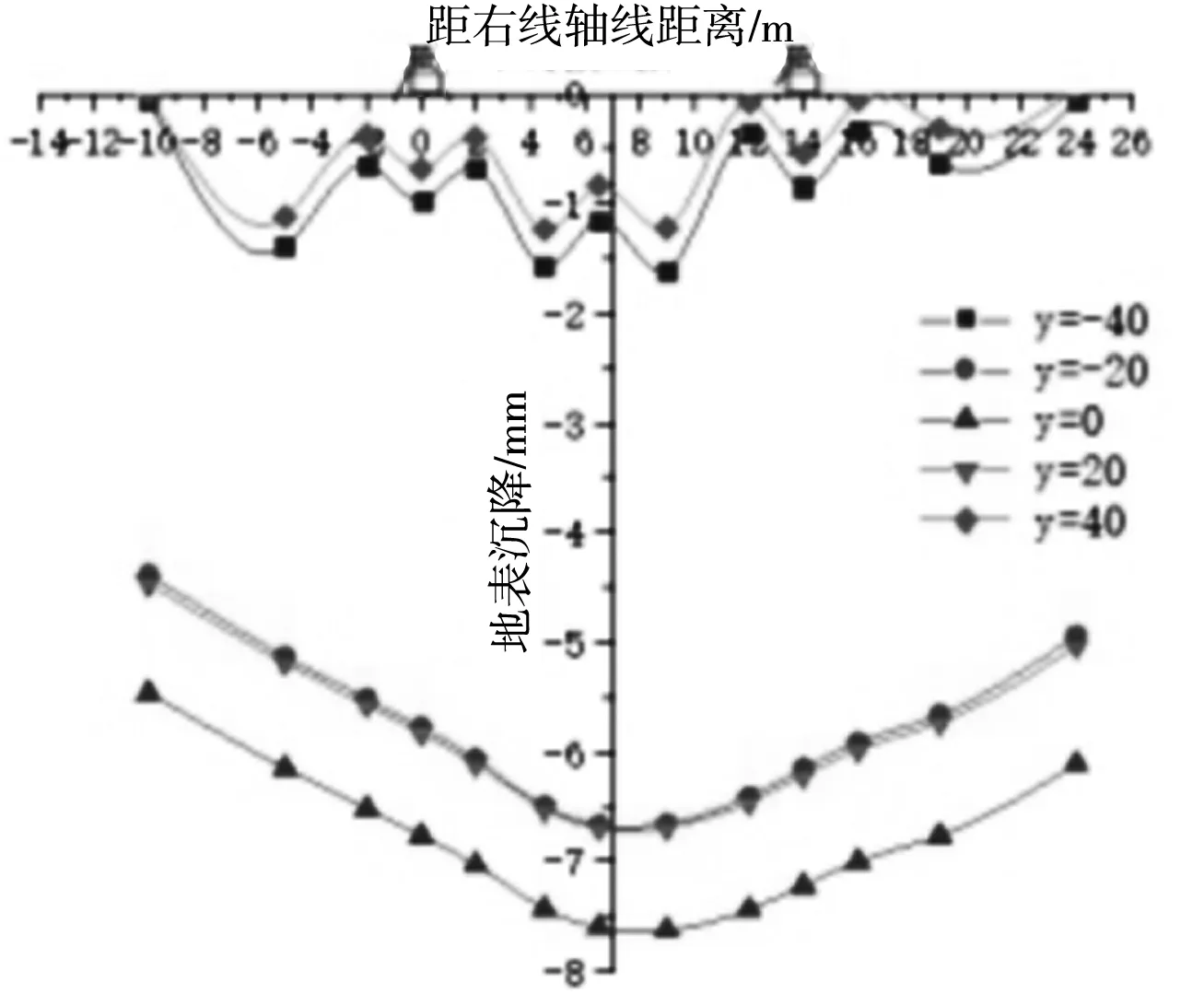

沿隧道軸線提取不同斷面地表豎向位移進行分析,如圖7、圖8所示。

圖7 雙艙斷面地表橫向沉降曲線

圖8 單艙斷面地表縱向沉降曲線圖

由于管廊開挖,地表橫向沉降呈明顯的沉降槽分布,變形情況基本一致,距隧道越遠沉降量越小。單艙斷面地表橫向沉降曲線在蓋挖段曲線變化趨勢與雙艙斷面有明顯區別,由于蓋挖段預先施工拱頂,再進行開挖,所以蓋挖段斷面拱頂位置沉降量明顯小于其他位置,斷面中間土體以及管廊外側土體,由于受到開挖的影響,靠近管廊位置的土體產生一定的下沉,同樣呈現沉降槽分布。整個管廊在蓋挖段地表最大沉降量僅為1.5 mm。

以上分析說明,模擬穿越主干線段采用單艙斷面進行施工,可以大大減小地表沉降,防止出現塌方,減小對城市主干線路面的破壞,降低施工風險,確保路面正常通行。

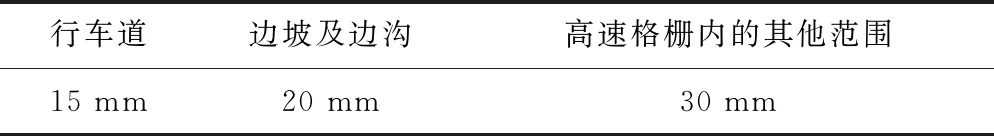

表3是設計給出的路面沉降控制要求,其中要求路面沉降應控制在15 mm之內。

表3 路面對稱沉降控制要求表

經過數值模擬發現,采用雙艙斷面路面最大沉降量達到17 mm,而采用單艙斷面路面最大沉降僅為7.2 mm,因此在本工程中采用單艙斷面進行施工,可以有效控制地表沉降,防止塌方,減小施工對路面的影響,同時管廊變形也大大減小,確保施工質量。

3 斷面形式確定

數值模擬結果顯示,采用微拱直墻單艙斷面進行穿越西五環暗挖施工可以有效減少管廊受力以及變形,大大降低地表沉降,因此在斷面設計中,綜合考慮施工與設計,斷面尺寸為:水信艙4.2 m×3.6 m、熱力艙為6.6 m×3.6 m,兩艙相隔7 m。

4 監測結果分析

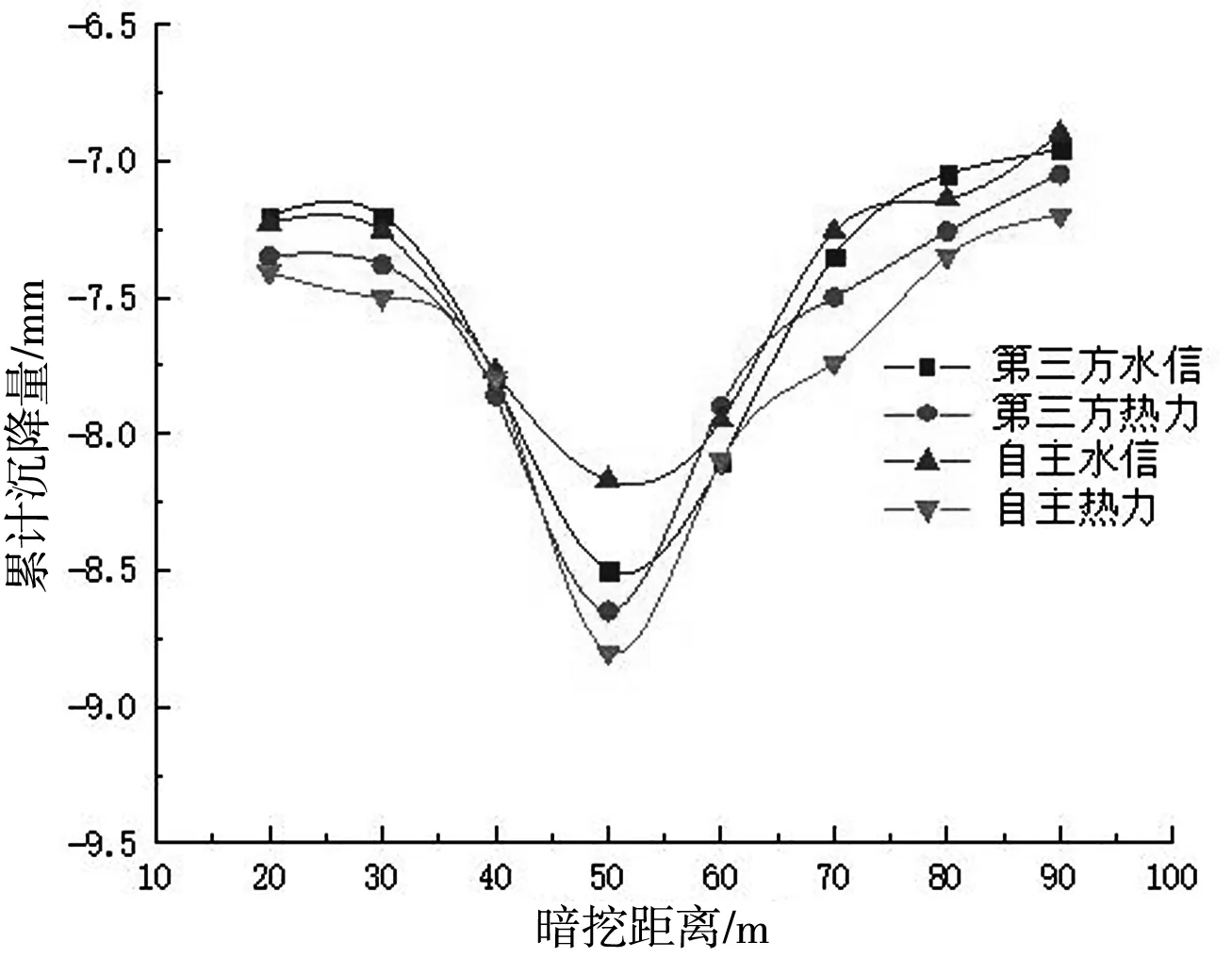

根據施工方與第三方監測數據,繪制沿隧道全線縱向地表多斷面監測點變化特征圖,如圖9所示。

圖9 累計橫向地表下沉變化曲線

由圖9可知,綜合管廊穿越城市主干線暗挖施工地表累計沉降不均勻,路中間地段沉降量明顯偏大,然后再逐步過渡到平穩,呈沉降槽分布,與數值模擬得到的規律相一致,經監測累計沉降最大值為8.78 mm,而數值模擬累計沉降最大值為7.6 mm,兩者數據相接近,說明通過數值模擬指導施工得到的效果明顯。

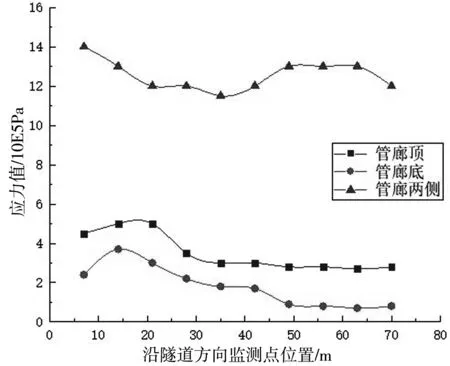

圖10為管廊不同部位應力現場監測曲線圖。

圖10 管廊不同部位應力監測曲線圖

由圖10可知,管廊開挖完成支護時,管廊整體受到的應力較大,隨著管廊的不斷推進,頂底受到的應力變化趨勢基本一致,且趨于穩定,管廊兩側受到的應力隨開挖先減小后增加。

5 結 論

通過對北京市某綜合管廊穿越城市主干線工程采用不同斷面形式進行施工模擬,進而對淺埋暗挖管廊斷面進行優化分析,從而指導施工,得出以下結論:

(1) 微拱直墻單艙斷面與雙艙斷面同在側墻處承受較大的應力,最大豎向應力出現在側墻底部中間位置,單艙斷面豎向應力明顯小于雙艙斷面。

(2) 無論是單艙斷面還是雙艙斷面,水平向應力都小于豎向應力,但兩種斷面形式水平向應力相差不大。

(3) 從豎向位移來看,兩種斷面都在管廊拱頂與底板中間位置出現沉降與隆起現象,與應力分布規律一致,兩者豎向位移差距較大,水平向位移差距較小。

(4) 綜合考慮數值分析、設計與施工情況,最終確定綜合管廊穿越城市主干線管廊斷面形式為兩個單艙斷面,斷面尺寸為:水信艙4.2 m×3.6 m、熱力艙為6.6 m×3.6 m,兩艙相隔7 m。