基于BIM全生命周期的工程項目質(zhì)量管理研究

劉 坤, 李 曉

(山東港通工程管理咨詢有限公司,山東 煙臺 264000)

0 引 言

常規(guī)的粗放式質(zhì)量管理方法,已無法滿足建筑竣工后質(zhì)量驗收的需求,為了提高項目管理的科學性與規(guī)范性,本次研究將以BIM模型為支撐,基于全生命周期角度,對工程項目質(zhì)量的事前、事中、事后管理展開研究。

1 基于BIM全生命周期的工程項目質(zhì)量管理

1.1 事前指導性項目可視化質(zhì)量管理

為了確保工程項目在實施后,其質(zhì)量可以得到有效保障,應在項目正式實施前,結合施工方提供的承包合同、質(zhì)量標準文件、市場對施工行為的質(zhì)量要求,進行施工前的專項設計與規(guī)劃,編制具有針對性的項目指導標準,按照建筑施工標準,進行建筑結構質(zhì)量信息、材料信息、接頭信息的相關準則的錄入[1],以對BIM信息模型內(nèi)容進行完善。

同時,應在建筑信息模型中建立一個完備的信息庫,將施工前相關標準信息與參照信息進行對接,確保工程項目在實施過程中的可視化,也可將導入后的信息統(tǒng)一標準后,作為后續(xù)施工行為實施的指導。

在工程項目實施前,應及時做好施工圖紙的會審工作,由技術人員與第三方機構,進行施工方案、專項施工圖設計的重點識別[2]。尤其是對于施工過程中的一些重點與難點問題,應當特別加以關注,如施工中的測量放線、定位注漿等。總之,在進行施工設計時,應做好對應的施工方案、規(guī)避方案與應急方案,以此確保質(zhì)量控制工作的實施可以達到預計效果。

1.2 事中工程項目質(zhì)量控制

在對工程項目質(zhì)量進行管理時,事中階段主要是實現(xiàn)對從構件生產(chǎn)到具體應用整個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理。具體工程項目通常都會包含兩個施工場所,一是構件制造場所,二是構件應用場所。針對上述兩個場所,對事中工程項目質(zhì)量管理目標及具體實施措施展開研究。

首先是針對構件的生產(chǎn)場所進行的質(zhì)量管理。施工人員應當在設計階段通過BIM技術對建筑進行仿真模擬,找出建設施工后可能出現(xiàn)相互干涉或碰撞的構件結構[3],對設計圖紙進行調(diào)整優(yōu)化,并將設計圖紙與BIM模型構件通過底層數(shù)據(jù)進行關聯(lián),這樣一旦在設計圖紙當中改變了某一結構的具體數(shù)值,則BIM模型結構也會隨之改變,并通過數(shù)據(jù)信息傳遞的方式,實現(xiàn)模型結構的自動實時更新。

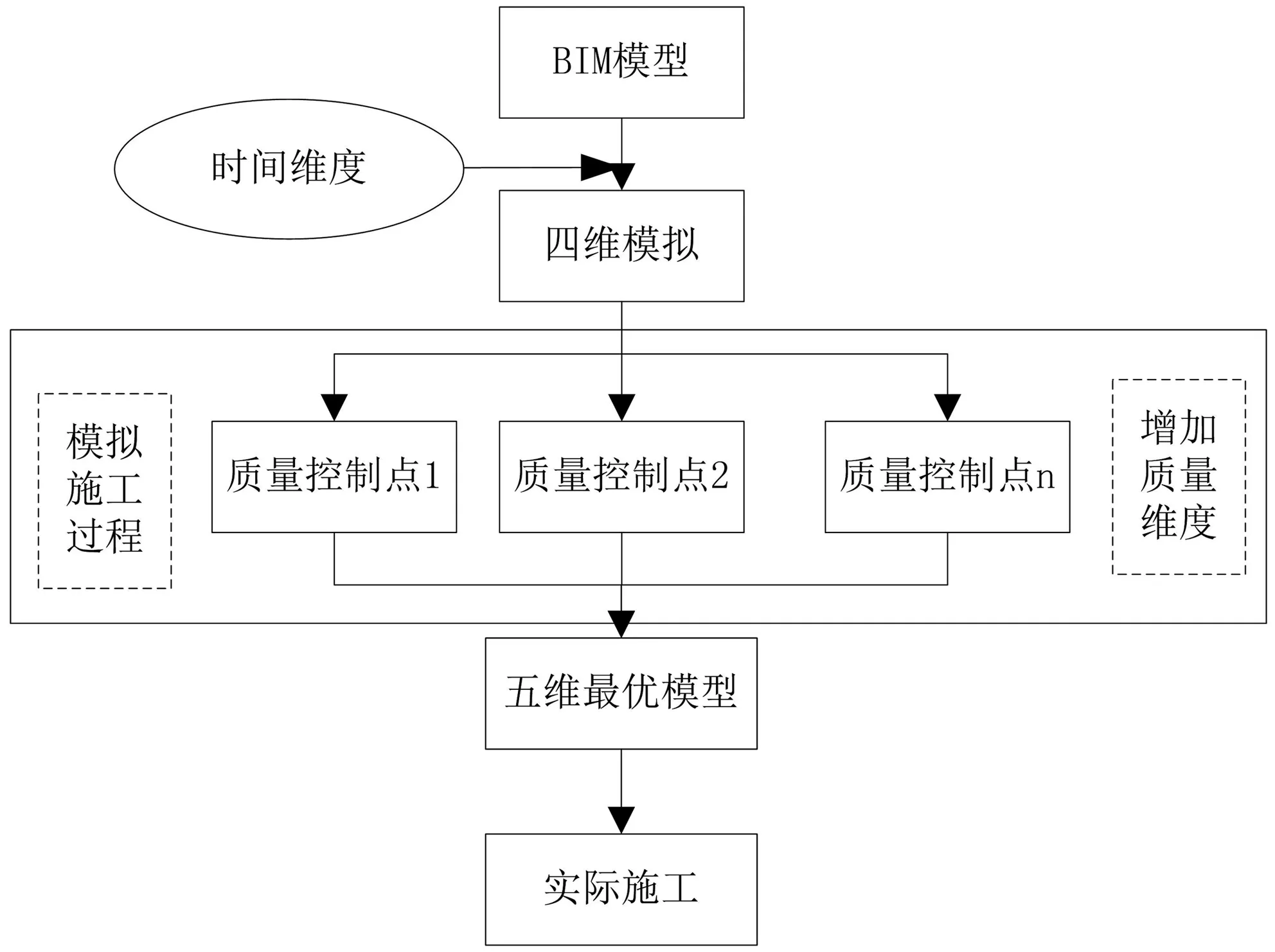

其次是針對施工構件裝配式場所進行的質(zhì)量管理。在開工前,應當在原始三維模型的基礎上,通過引入時間維度和質(zhì)量維度,構建一個五維模型。在該模型當中,針對具體施工內(nèi)容進行仿真模擬,并在模擬時找出各個施工環(huán)節(jié)的控制難點以及容易出現(xiàn)問題的施工工序,將其作為重要控制點進行管理。同時,在管理過程中還應當按照如圖1所示的流程實施管理。

圖1 基于BIM的五維模型質(zhì)量管理流程示意圖

按照圖1所示的流程,在具體實施時可由一線施工人員手持掃描設備進行檢查,這些掃描設備中內(nèi)置了相應的芯片,通過掃描可以得到各個施工構件具體的安裝位置信息和質(zhì)量要求信息,以此輔助現(xiàn)場的施工管理,可以減少施工中因技術交底和紙質(zhì)二維信息流失導致的施工質(zhì)量問題的產(chǎn)生。

1.3 事后工程項目質(zhì)量驗收

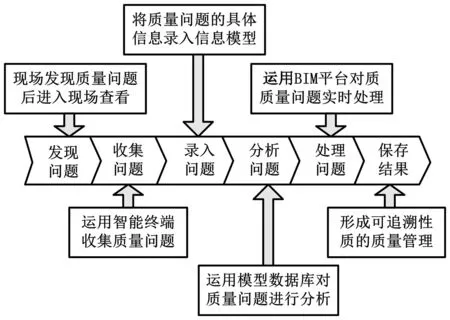

在完成對工程項目的事前、事中質(zhì)量控制后,應結合工程需求,進行事后質(zhì)量驗收工作。目前,使用最多的質(zhì)量管理方法為竣工項目驗收,在早期相關質(zhì)量管理中,大部分驗收工作屬于“就事論事”,即只有出現(xiàn)質(zhì)量方面問題,才采用某種措施進行針對性處理,基本沒有對出現(xiàn)相同性質(zhì)問題的“總結”與“分析”過程,產(chǎn)生此種問題的原因主要還是管理者的意識不強[4]。對此,可將建筑信息模型作為參照與支撐,通過物聯(lián)網(wǎng)進行現(xiàn)場作業(yè)信息的采集,將采集到的信息、連同文字記錄一同上傳到BIM模型中,上傳后的信息將自動對接項目實施進度,不僅可以實現(xiàn)對處理痕跡的保留,也可以為后期進行責任追溯提供支持。此過程如圖2所示。

圖2 項目施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理流程

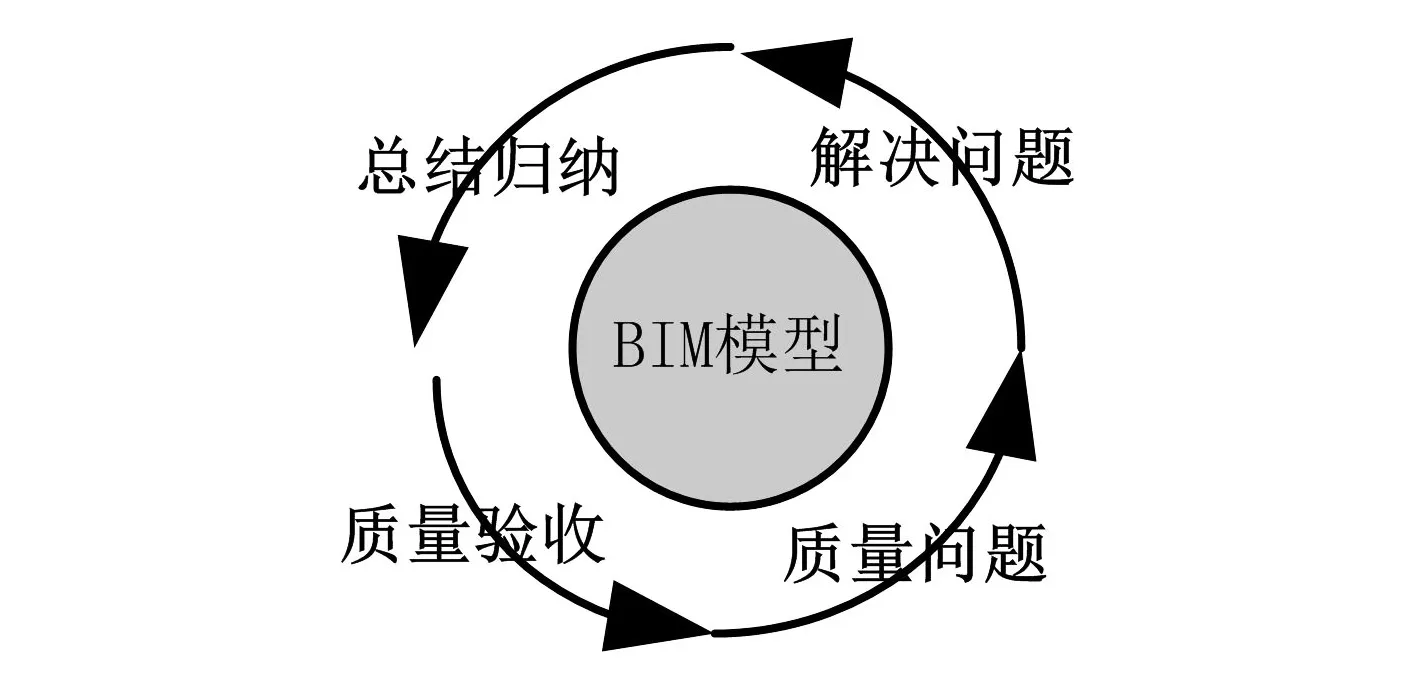

通過對項目施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題的存檔與記錄,可以進行質(zhì)量管理經(jīng)驗的有效積累,將積累的經(jīng)驗信息以文本信息的形式反饋到管理過程,以便于以后施工中出現(xiàn)類似問題前可以準確地對問題進行預判。同時,也可將基于BIM的全生命周期質(zhì)量管理流程看作一個循環(huán)結構,通過項目質(zhì)量控制要點的方式,持續(xù)對質(zhì)量管理信息庫進行完善,確保質(zhì)量控制的行為與質(zhì)量管理流程的對接。此過程可參照圖3所示的流程來進行。

圖3 事后總結性質(zhì)量管理流程

按照上述三個流程,對全生命周期的質(zhì)量進行有效管理,從而確保竣工后的工程質(zhì)量可以達到預期標準。

2 對比實驗

上述論述內(nèi)容從理論方面實現(xiàn)了對工程項目質(zhì)量管理方法的初步設計,為了驗證該思路在實際應用中是否可行,選擇以某地區(qū)正在開展的工程項目作為依托,將本文提出的質(zhì)量管理方法應用到該項目當中,并對其開展全生命周期的質(zhì)量管理。實驗過程中引入的工程項目總建筑面積為7.26萬m2,其中地上部分建筑總面積約為4.23萬m2,整體采用單體式結構建筑,建筑高度為49.32 m。同時,在該建筑項目中首層采用架空轉換層結構,層高約為12.36 m,板結構厚度約為1.36 m。工程設計使用年限為40年,抗震強度等級為6級,建筑耐火等級為1級。針對上述工程項目,對其質(zhì)量進行管理,選擇將利用本文質(zhì)量管理方法在完成施工后的施工材料消耗量和工程造價成本作為評價內(nèi)容,將得出的結果與相同工程項目類型及相同功能建筑完成施工后相應的施工材料消耗量和工程造價成本進行對比,以此驗證本文管理方法的應用效果。在完成上述實驗后,將相關實驗數(shù)據(jù)進行記錄,見表1。

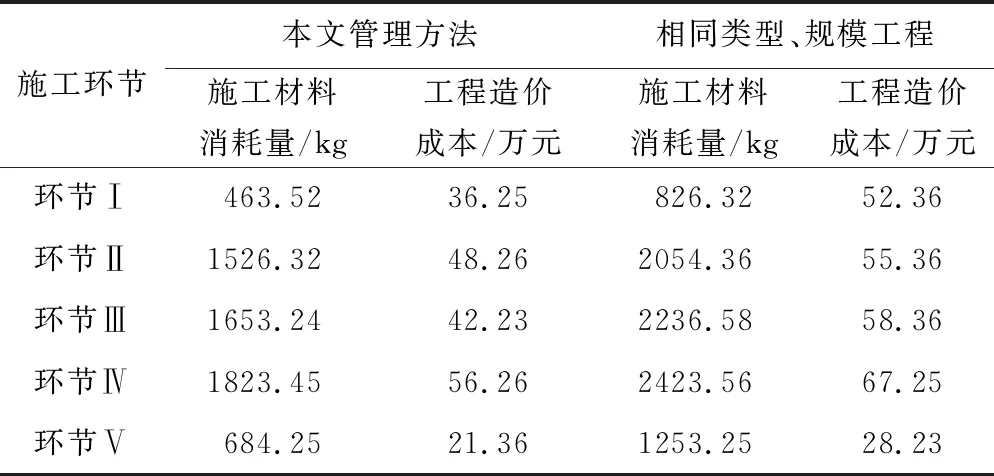

表1 兩種質(zhì)量管理方法實驗結果對比表

表1中施工環(huán)節(jié)Ⅰ~Ⅴ分別表示工程項目設計階段、施工材料準備階段、施工材料供應商選擇階段、具體施工階段、施工后運行及維護階段。從表1中的數(shù)據(jù)可以看出,無論是在哪一環(huán)節(jié)當中,本文管理方法下的施工材料消耗量和工程造價成本均明顯小于相同類型、相同規(guī)模下其他工程的施工材料消耗量和工程造價成本。因此通過上述對比實驗能夠進一步證明,本文研究的成果可以在很大程度上實現(xiàn)對施工材料的節(jié)約,進而降低工程造價成本,大大提高項目的經(jīng)濟效益。

3 結束語

完成本文的研究與設計后,通過實驗論證,證明了該方法的可行性和實際應用效果。在今后的研究中,為了進一步提高工程項目的施工質(zhì)量,并確保工程管理滿足綠色建筑施工要求,還將引入更多管理手段,以此實現(xiàn)對本文提出的質(zhì)量管理方法的全面優(yōu)化。