元治理視閾下中央環保督察制度的省思與完善

李媛媛 鄭偲

摘要:中央環保督察制度的生成邏輯包括“對常規型環保治理機制的矯正糾偏”和“對環境問責制度的彌補與強化”。前者與中央環保督察制運行程序下產生的動員壓力一起指向“社會協同、公眾參與”的特征;后者與中央環保督察制度組織架構下產生的問責壓力一起指向“黨委領導、政府負責”的特征。但從長遠來看,在法治思維下,中央環保督察制度存在“行政權力過度依賴與長效機制缺位”“多元治理乏力”的弊端和困境。元治理通過對自組織的組織和對治理的治理,既倡導多元治理主體的依存與合作,又強調國家在治理中的主體地位,保留了政府的影響力。這與中央環保督察制度所踐行的“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與”的環境治理邏輯具有契合性。其對中央環保督察制度中的法治進程推進、政府角色重塑、治理模式協調等方面的優化提供了參考方向。

關鍵詞:元治理;環境治理;中央環保督察;政府角色;治理責任

中圖分類號:D912.6 文獻標志碼:A 文章編號:1007-9092(2022)01-0050-016

一、問題的提出

我國的環境治理政策自20世紀70年代初起步,隨著環境問題的出現而不斷推進發展。同時,在環境政策的指引下,中國也在實踐中探索出了一條獨具特色的環境治理道路。“八五”期間(1991—1995年),中央政府首次對全國環境執法情況進行例行檢查,然而由于缺乏激勵和監督機制,地方政府未能很好地響應中央的戰略部署。①“九五”期間(1996—2000年),中央政府對環境污染實行了自上而下的治理。②但此時環保問責機制并不完善,導致治理效果大打折扣。“十五”期間(2001—2005年),全國范圍內展開了整治違法排污企業的專項行動。①同樣因為問責機制的不完善而導致治理的時效性差,治理效果不可持續。為解決上述問題,中央政府在“十一五”規劃(2006—2010年)中建立了目標責任制,強調地方官員的治理責任,并設立了6個區域環保督查中心,對污染物排放進行監督。②然而,由于央地信息不對稱,地方保護主義和環境監測數據造假的問題依然沒有得到有力解決,環保大檢查工作仍然存在“死角”。③為了加強地方政府保護環境的責任意識,“十二五”期間(2011—2015年),中央全面深化改革領導小組第十四次會議審議通過了《環境保護督察方案(試行)》,明確建立了環保督察制度。④督察工作將以中央環境保護督察組對省、直轄市黨委和政府及有關部門環保工作巡查的形式展開,并下沉至部分地市級黨委政府部門。

通過梳理中國歷次“五年計劃”中環境治理政策的發展趨勢,我們發現,為集中力量加強污染防治,解決地方政府對環保政策執行不力的難題,國家采取了一系列力度空前的措施。而中央環保督察⑤制度是我國環境治理中尤為重要的戰略創新。中央環保督察試點首先在河北省展開。2016年1月4日,中央環境保護督察組督察河北省工作動員會的召開標志著中央環保督察工作正式拉開序幕。此后,中央環保督察組用兩年的時間,陸續完成了其余省(市、區)的督察進駐和“回頭看”的工作,并公布了相關督察情況:截至2018年12月6日,第一輪環保督察工作全面完成,督察組共受理群眾舉報(來電和來信)19萬余件;累計責令整改9萬余家,立案處罰3.3萬家,罰款約17.7億元;立案偵查1837件,拘留1558人;約談黨政領導干部18978人,問責18945人。⑥第二輪中央環保督察于2019年7月啟動,截至2021年5月,第二輪第三批中央生態環境保護督察已全面完成督察進駐工作。在第二輪前三批的督察工作中,督察組共受理群眾舉報6.6萬余件;累計責令整改2.2萬家,立案處罰5474家,罰款約3.8億元;立案偵查277件,拘留201人;約談3428人,問責1182人。⑦

從以上督察和整改落實的數據可以看出,中央環保督察制度以最“嚴格”的姿態,通過嚴肅追責問責,切實落實政府屬地環保責任。有學者通過內容分析法和雙重差分法(DID)而量化的一系列數據展示了中央環保督察在環境治理領域取得的可觀成績。⑧首先,中央環保督察有利于地方環境治理由被動轉向主動。我國環境治理績效不理想的根本原因是現有的行政考核激勵機制沒有為地方政府執行中央環保任務提供足夠的動力。⑨由于環境政策的實施往往以制約經濟發展為代價,導致地方政府在落實環境政策時欠缺主動性。因此,中央政府把環境保護作為激勵機制的優先考察要素顯得尤為重要。而中央環保督察制度正是以其“剛硬”姿態表明了中央政府進行環境整改,重視環境利益的堅定決心。其次,有直接效應指數顯示,中央環保督察制度有力推動了環保問責制的落實,并在一定程度上克服了傳統環境治理因管理部門交叉、權責分配不明確、合作不充分而造成的環境治理障礙。①最后,通過一定程度的公眾參與,中央環保督察點燃了公眾對環保的熱情,提高了公眾的環保意識。

從推進生態治理體系和治理能力現代化的角度看,目前的環保督察制度還存在治理缺陷與法治困境。中央環保督察制度“集中力量辦大事”,取得顯著成效,卻也面臨著運動式治理下行政權力過度依賴和長效化機制不足等一系列質疑。中央展開督察的初衷在于提高基層環境治理能力,改善環境質量,回應人民群眾對環境問題的關切,但督察過程中的強硬態度和鐵腕手段會引來發展“陣痛”。簡單粗暴的方法看似見效快,而從長遠來看,在理性思維下,其不利于中央環保督察的常態化發展。“中央環保督察”的制度設計如何?作為環境治理的重要手段對于解決我國當前的環境問題是否有效、可行?該怎樣推動其創新與優化?這些問題促使我們重新認識中央環保督察制度。

二、中央環保督察制度的緣起與本質特征

環保督察是上級黨組織和政府為了加強環境保護工作,就貫徹落實生態文明建設和生態環境保護決策、環境保護法律法規、政策制度以及解決突出生態環境問題等方面,在特定的時間段,對特定的地區,對下級黨委政府及有關部門和相關企業進行的監督和檢查。②中央環保督察制度的誕生經歷了三個階段的演變:2014年之前,實行環境監管的“督企”階段;2014年之后,實行環保綜合督查的“督政”階段;2016年以來,實行中央環保督察的“黨政同責”階段。③

(一)中央環保督察制度的生成邏輯

1.對常規型環保治理機制的矯正與“糾偏”

常規型治理機制是指公共職能部門(政府)在正式的法律制度框架內依法履行職責,按照規定行使權力,解決各種社會問題。④在環境治理方面,我國政府將自上而下、多層級權力配置的行政管理體制應用為上級政府向下級政府下達指標、分解任務、量化考核的環境保護目標責任制。⑤有學者將這種政府主導的環境治理方式類型化為“政府主導型環境保護”。⑥還有學者從控制權理論的角度,用“委托-代理”的關系來解析我國環保領域中各政府部門之間的權力關系:中央政府作為委托方擁有環境制度、政策和目標設定及考核評估的最終權威,其主要承擔監督職責,并向地方政府提供技術援助。地方政府負責執行中央部署的環境政策,俗稱代理方。⑦以上“委托-代理”的模型可以用作解釋常規環境治理機制的基本框架。這種“委托-代理”模式中的困境是造成地方環境治理失敗的直接原因,主要表現在兩個方面:地方保護主義和數據信息造假。首先地方保護主義是地方環境治理的主要障礙。基層政府為了GDP增長而優先選擇經濟發展的任務,允許重污染企業非法建造工廠或生產、排污,而忽視環境保護的目標。其次數據質量是環境治理面臨的重要挑戰,政府和企業利用技術上的不確定性來操縱環境監測數據的行為也屢見不鮮。信息不對稱使得“上傳下達、令行禁止”的圖景變為“上有政策、下有對策”的中央政府與基層政府之間的信息博弈。⑧當中央政府認為常規型治理機制難以實現有效治理時,不再僅僅只是通過傳統科層機構開展環保工作,而是動用運動型治理機制,即“以非常規手段(政治動員)在短時間內調動大量資源,針對重點問題和重點領域進行集中治理”。①中央環保督察的成員都是黨政機關重點部門的重要干部,同時他們擁有前所未有的權力,除了對污染企業進行檢查外,還對被檢查地區的黨政主要領導進行監督,這可以有效克服地方保護主義。綜上,中央環保督察就是以傳統的官僚體制和既有的科層體制為基礎,又超越上述常態化的“命令-控制”和“委托-代理”式的科層管理之外的一種運動式治理形式。

2.對環境問責制度的彌補與強化

環境保護是典型的公共事務,是政府的主要職責之一,許多國家都對政府的環境保護職責作出了規定。②而環境問責制作為監督和規范政府行為的手段,是確保和促使其積極履行環保責任的倒逼機制。我國《環境保護法》以及2006年實施的《環境保護違法違紀行為處分暫行規定》都明確規定了地方各級政府的環境治理責任,并以環保問責的形式作出明確規定。如《環境保護法》第四條和第六條分別規定了“保護環境是國家的基本國策”“地方各級人民政府應當對本行政區域的環境質量負責”。同時《環境保護法》第二十七條又規定了“縣級以上人民政府應當每年向本級人民代表大會或者人民代表大會常務委員會報告環境狀況和環境保護目標完成情況,對發生的重大環境事件應當及時向本級人民代表大會常務委員會報告,依法接受監督”。概言之,我國環境保護工作中對政府進行責任追究的制度呈現兩個特點:其一,問責對象范圍過于狹窄,以強調政府責任為主;其二,問責方式以政府內部的行政處分為主,以人大的質詢、罷免和司法部門的行政訴訟、檢查監督為輔。

中共中央、國務院2015年陸續出臺的《關于加快推進生態文明建設的意見》《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)、《生態文明體制改革整體方案》等明確提出了各級黨委和政府負責各區域內的生態文明建設,落實地方黨委和政府領導干部生態文明建設一崗雙責的制度。“黨政同責”將黨委納入環保問責對象的范圍,同時建立了黨委主導的問責機制。在我國政治體制中,相比政府部門,黨委往往是享有最終決策權的一方。③“我國重大環境問題,很多時候是由于地方各級黨委決策失職瀆職等非由環境監管者一方所決定的原因造成的。”④這也折射出拋開黨委僅強調政府責任的權責不一致的問題。從法治的角度看,有權利就應該有相應的義務,有權力就應該承擔相應的責任。⑤如若黨委在決策制定過程中缺乏對環境影響的應有考慮,作出違背自然規律的環境決策,這會對環境造成直接或間接的破壞,所以,環境問責也要“追根溯源”。我國實行黨管干部的人事制度,“黨政同責”將環保任務轉化為政治責任和績效責任,并與黨政領導干部的仕途掛鉤,相較于其他問責方式,顯得更為有力。因此以“黨政同責”為核心的中央環保督察制度,不僅拓展了環境問責的對象范圍,還突破了問責方式,增強了責任追究的力度。

(二)中央環保督察制度的運行機制

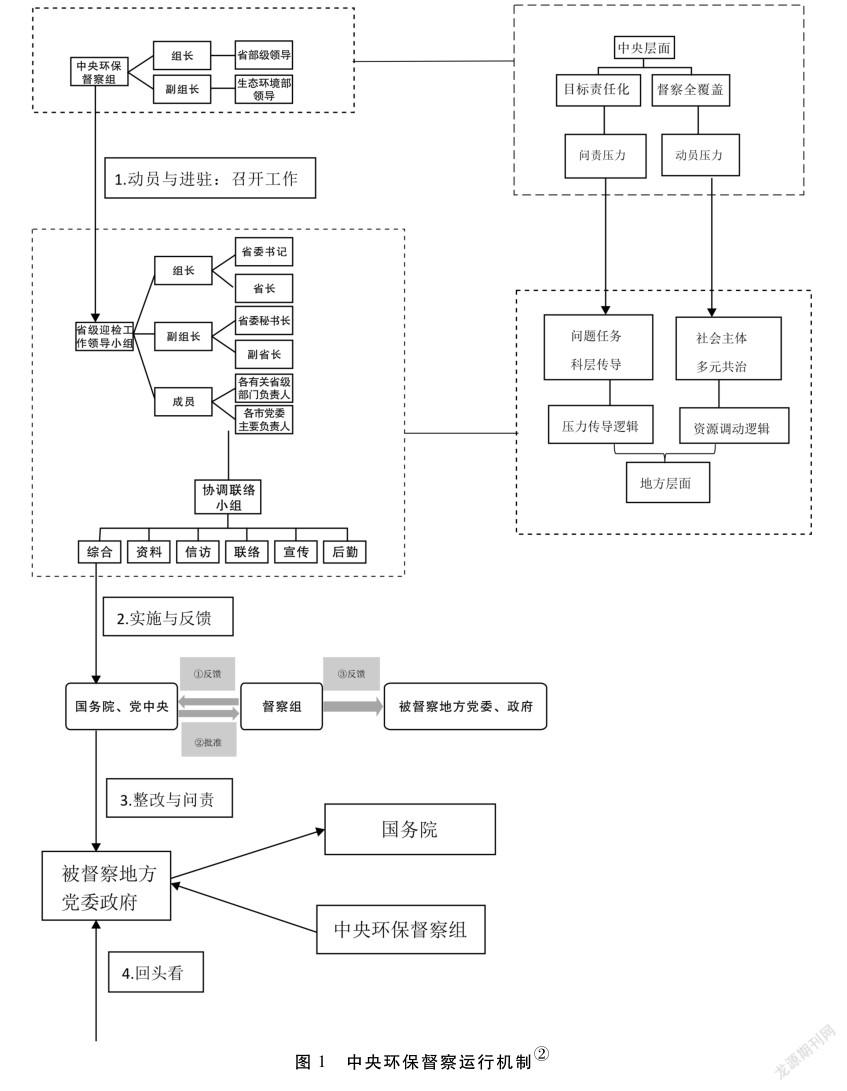

中央環保督察的運行機制(見圖1)可以拆分為組織載體和運行程序兩部分。中央環保督察組經中央授權由省部級領導同志和生態環境部現職領導組成,通過召開工作動員會的方式進駐到各省市進行檢查與監督。為了做好迎檢工作,省級會成立由省委書記和省長牽頭的迎檢工作領導小組,其下設有由副省長擔任組長的協調聯絡小組。而綜合、資料、信訪、聯絡、宣傳和后勤等專項小組則具體負責各自職責內操作層面的事物。并向省委書記、省長匯報有關情況。中央環保督察堅持問題導向,其首要任務是發現并解決突出生態環境問題,動真碰硬,判斷督察組是否有效履職的主要指標之一便是問題是否查找得及時、準確、全面。①督察組將監察中發現的問題上報至國務院和黨中央,經批準后向被督察的地方黨委、政府進行反饋,并負責規范后續整改工作。督察進駐結束后,中央環保督察組采用“回頭看”的形式督促地方按照中央批準的既定目標進行整改。

(三)中央環保督察制度的特征:雙重面向

1.問責壓力下的黨委領導、政府負責面向

從中央環保督察的組織架構上看,無論是中央層面的環保督察組還是地方層面的迎檢工作領導小組和協調聯絡組,都是由行政區域內的黨政主要領導以及環保部門主要領導擔任負責人。與以往常規型環境保護目標責任制相比,中央環保督察注重加強黨對生態環境工作的領導,加強中央對地方代理人的管控。中央環保督察組承擔著更聚焦更明確的環境治理問題和目標任務。其督察的對象重點是省級黨委和政府及有關部門,延伸至地市級黨委政府及問題突出的縣級黨委政府。督察內容重點了解黨委和政府貫徹國家環保政策、落實環保主體責任的情況。中央政府利用其權威、強大的政治壓力和強制性措施,培養地方官員環境保護責任感,既推進具體環境問題整改,也嚴格追究生態環境損害責任。問責范圍不僅包括環保系統內部人員,還包括地方黨政。面對環保督察的問責壓力和警示震懾,為了降低被問責的風險,地方政府不得不快速作出回應,黨政部門不得不強化組織領導,發揮權威優勢,協調和整合資源效能,這一過程本身就暗示著黨政環境治理責任的回歸。

2.動員壓力下的社會協同、公眾參與面向

從中央環保督察糾偏常規型治理機制的生成邏輯和進駐、整改到“回頭看”的整個任務過程來看,其并非按照“下管一級”的常規行政管理程序,而是“一竿子插到底”,實行督察的全面覆蓋。督察組作為由生態環境部牽頭成立,中紀委、中組部的相關領導參加的部際聯合工作組,直接進駐各省市,以發現問題為導向,通過對黨政相關負責人的談話,資料的調閱、走訪問詢抽查等方式,直接從地方搜集環保信息,強化信息收集和整合的效能。這在很大程度上擊破了生態環境領域的層級信息模糊性。①除此之外,環保督察組還建立了值班電話和郵政信箱等信訪舉報渠道,進行線索搜集,注重來自公眾等社會主體的地方內生信息資源效能的提升。由此,在這種督察全覆蓋的非常規的動員壓力下,“突破了屬地限制和行政藩籬”,部門環保工作被轉化為“政治任務”,在這種政治激勵下,與環保工作密切相關的諸如審計、建設、發改等其他行業主管部門也被充分調動起來。

三、中央環保督察制度的困境解析

歷經六年探索,中央環保督察制度在污染防治和生態保護方面顯示出獨特優勢,取得很大進展。當前階段,伴隨著中央環保督察制度的不斷深化,尤其從長遠來看,其在法治思維下的弊端也逐漸顯現。

(一)法治要素游離:長效機制缺位

1.行政權力過度依賴

作為環境治理策略的制度創新,中央環保督察制度強調黨政領導的治理責任,強化其在環境治理過程中的地位和作用。以地方黨政主要領導人員為責任主體,架構起“環保督察工作領導小組”“環保督察辦公室”等議事協調機構,類似的制度設計在政府面對諸如文明城市建設等任務重、難度大的工作時都能廣泛見到,這種依靠行政權力和權威集中的“壓力性體制”,明確反映著權力制度的特征。由于改革發展的客觀需要,我國不得不將經濟建設擺在中心地位,其他工作都圍繞于經濟建設這一中心工作,由此包括環境利益在內的其他利益便需要為經濟發展這一中心利益作出讓渡。如今雖然我們另一個戰爭勝利了———整體上經濟高速崛起,但在這個經濟奇跡里面,人們越來越意識到環境污染破壞的不可逆性和環境修復保護的重要性,公眾對于美好生活環境的需求愈來愈強烈。國家不僅需要關注經濟績效,更面臨著環境績效的考驗。在治理需求多向而治理資源貧乏的現實下、強大的績效合法性壓力的催促下,以及國家和政府自身對超常績效的強烈追求下,其不得不選擇依靠國家行政權力,在短時間內達到權力和資源的向上集中,對環境問題進行暴風雨式的整頓。在行政控權的制度基因下,環境治理成為一大政治決心,于是環保工作一定程度上被轉化為“政治任務”。政治任務的強硬性會催生地方政府疾風驟雨般的強力執法方式,在這一過程中,這種迅疾性難免會出現超越法定職權和違反法定程序的情況。從這一層面上來說,中央環保督察帶有明顯的權力先導與體制發動的特點,其依托的是政府權威。高級別與高規格政治權威的介入也確是中央環保督察成效顯著的直接原因。

“任何支配的持續運作,都有通過訴諸其正當性之原則的、最強烈的自我辯護的必要。”①盡管也有學者引用馬克斯·韋伯的“卡里斯瑪權威”為中央環保督察制度非常規權力的合法性基礎作出辯解。②但不可逃避的是,卡里斯瑪權威是一種缺乏穩定性特質,不具恒常性的制度性組織。這種“集權體制”是馬克斯·韋伯筆下的一種理想類型,現實中并不存在嚴格符合這一概念的政體。同時卡里斯瑪權威本身也與現代法理權威存在內在沖突,除此之外,卡里斯瑪權威還蘊含著一個模糊的悖論:雖然卡里斯瑪權力由自己賦予,不需要外在力量的證明,但如果其在實際支配過程中得不到現實力量的支持,其權力也就毫無意義。③

實踐中,地方政府回應中央環保督察的行動邏輯便體現了這一悖論。中央環保督察最先從河北啟動,2016年1月,中央環保督察組進駐河北,期間約談了省委書記和省長。時任省委書記表態:“對存在問題的企業,該停產的一律停產,該關閉的要堅決關閉,絕不能心慈手軟。”④無獨有偶,2018年6月,中央第五環境保護督察組連夜約見欽州市黨政主要負責人,就該市小冶煉企業違法生產造成嚴重環境污染的情況提出嚴厲批評并要求立即整改。隨后,該市連夜召開會議部署整改工作,突擊檢查并拆除了沿海地區所有冶煉廠。⑤中央環保督察表現的是宏觀制度設計層面,而地方環境執法體現的是政策落地的回應層面。⑥在中央權威與自上而下的問責壓力的共同作用下,地方政府往往容易選擇一律關停企業的暴力執法方式進行應對。由此引發的次級風險不僅影響當地企業生產經營,損害企業和利益相關者的基本權利,更加會弱化了政府的公信力,甚至引發社會風險。也就是說,中央環保督察依靠黨中央的高級別權威發揮了環境治理的效能,但如果長期或只是一味依靠高權威的介入,地方政府在這種高壓下極易出現暴力環境執法現象,這不僅會失去公眾現實力量的支持,也會偏離法治的軌道,反而使中央“權威”失去意義。

2.應急設計持續性不足

中央環保督察制度以其獨特的優勢在污染防治等領域取得了顯著成效,但從不同角度考察,其仍具有應急性制度屬性。從國家治理能力現代化的角度來看,運動式治理所采取的“決策經驗主義”,針對“一事一議”的緊縮治理功能只是為特定領域和特定事件問題創造新的部門序列和問責方式,歸根結底是一種適應性治理的方式。⑦在環境治理過程中,確需運用國家權威實現整體治理,但若試圖以反復采用專項治理來建立長效的治理機制,會陷入“行動永遠在路上,解決永遠無可能”的窠臼,⑧這種間歇性和臨時性難免會對常態化穩定產生沖擊。有學者對這種損害用興奮劑效應作類比:興奮劑在短期內能增強激發人體機能,但若長期使用,其副作用便會顯現出來,甚至對身體造成其他的傷害。①從法經濟學角度分析,高效益與高成本并存往往是運動型環境治理模式的特點。在運動型環境治理模式中,信息收集、目標執行和組織協調的成本很高,執法者對違規行為信息的獲取處于被動地位,容易出現協調困境。且一旦中央環保督察組結束進駐,環境治理模式又逐漸回歸常規型,這種執法的間歇性決定了中央環保督察效果的持續性較弱。②

(二)參與動力缺失:多元治理乏力

中央環保督察制度在行政體制內完成了動員活動,同時也鼓勵社會公眾的參與,但還沒有完全擺脫被動式參與治理的束縛。這不僅反映在體制內部環境治理規劃的落實上,在外部企業、公眾等治理主體的參與過程中也可見一斑。

雖然中央環保督察制度明確了黨政主體的環境治理責任,且得到了與環保密切相關的諸如城建、財政、農林等其他職能部門的配合,但這種協作是迫于上層的權力壓力。首先,長期以來受專業分工下本位主義傾向的影響,各職能部門之間缺乏主動協調協作的內在動力。其次,督察小組進駐前的準備工作會給被督察對象帶來一種“放哨”警示,出于規避剛性問責和營造政績的雙重心理,當地政府會緊急叫停高污染、高排放企業,甚至出現提前整改的臨時應對現象,環境問題的堵點仍然存在。最后,中央環保督察對官員的一個關鍵激勵機制———環境治理績效與人員的任命、晉升、降級等掛鉤,其可能會間接導致監管人員回避參與環境監管。因為中央環保督察會嚴懲對環境法規貫徹落實不力的部門人員,但不會獎勵遵守或執行環境政策的官員。肯特·韋弗將政府官員的動機劃分為邀功、善政和避責三類,認為其行為特征并非只是追求傳統意義上的功績最大化,而是盡量謀求責任的最小化。③為了避免因違反環境法規而被問責,政府官員可能會避開從事與環境有關的任務,而同時優先選擇其他在晉升和認可方面可以獲得積極獎勵的任務,比如扶貧或反腐的任務。

被動式治理參與更為突出的表現是在社會公眾參與過程中。一方面,在長期“大政府、小社會”的背景下,公民并不能清晰地辨別自己所保有的身份,其積極主動參與國家治理的意識本身就比較淡薄。另一方面,“地方保護主義”現象和“權力尋租”問題使得公眾的環境利益訴求得不到公正回應,而脫離于程序之外行使行政權的暴力環境執法現象也時常存在。這些因素及其“化合反應”容易造成公眾與國家之間的裂痕,對于公眾參與的主動性來說更是一種無形的消解。④由此,盡管中央環保督察嘗試通過設立信箱、電話、信息公開以及招募社會監督員等方式拓寬參與渠道,卻未能改變公眾被動參與的現狀。

四、元治理的理論探賾及與中央環保督察制的耦合

(一)元治理的理論探賾

對于元治理的理論研究,學者孫珠峰、胡近從內涵、工具與評價三方面作了系統的闡述。⑤學者李澄對“元治理”理論的產生背景、定義、內涵及影響和評價進行了綜述。⑥治理的概念是政治學科中最常用的術語之一,它的概念在內涵上較弱,具有模糊性,也因此在外延上很強。對于一系列無法通過個人行動充分解決的問題,需要由社會作出集體選擇,并找到一些辦法來執行這些決定,這時治理便產生了。①從傳統上看,國家治理主要有依靠政府自上而下進行管控的科層制和依靠“看不見的手”進行資源配置的市場制兩種模式。二十世紀末,西方國家興起了一場治理改革的浪潮,以網絡治理取代傳統的科層治理和市場治理,尋求公共部門控制的弱化和治理主體的多元化。在治理網絡中,不同主體有著不同的立場、知識、信息、資源和能力,其強調以更為合作、互動性更強的方式,通過去中心化以及多元主體的合作與參與來完成任務。②盡管治理指向新的治理過程、新的治理規則、新的治理方式,但在杰索普(Jessop)看來,“每種治理形式都有其特定的困境,如‘合作與競爭’‘開放與封閉’‘政府權能與彈性’‘責任與效率’等多方面的矛盾。因此,需要建立一個有效的治理機制和元治理體,以實現對形形色色、各種各樣的治理模式的宏觀調控,從而穩定各關鍵行為主體的大方向”。③

因而杰索普進一步指出為了克服每種治理模式間的兩難困境,需要對自我管理進行管理,即治理的治理,也就是元治理。④慕利門(LouisMeuleman)認為元治理是科層、市場和網絡的協同混合,而三種治理形式的結合可能會存在相互間的獨立和沖突,通過對不同模式予以創新和完善來達到其相互協作的結果。⑤由此可見,“元治理是一個包含了多種規制網絡工具的大概念,它指的是影響各種自組織過程的任何一種間接治理形式”。⑥BellandHindmoor描述了元治理的六個核心要素:“掌舵、效益、資源、民主、責任和合法性”。⑦綜上,元治理至少包含這兩方面的內涵:第一,元治理的出現并不意味著超越和取代了治理,它是以治理為前提的,倡導多元治理主體和各治理模式之間的依存與合作。第二,治理網絡并未激進地走向完全的自我規制,而是反思“多元化”“去中心化”的治理缺陷。元治理強調治理需要權威的存在,突出國家在治理中的主體地位,保留了政府的影響力和參與的間接性。

(二)元治理與中央環保督察制度的契合

首先,元治理與中央環保督察制都重新確立起治理的權威,要求政府作為元治理的主體重回治理中心,突出政府治理責任的回歸。許多當代理論強調社會行動者的作用,倡導去國家化、自由化追求、多中心治理,而回避了國家在治理中的作用。雖然這種強調有助于中和“治理完全屬于公共部門職能”的想法,但這似乎在否認國家作用的道路上走得太遠了。在福山看來,忽視國家作為治理主體的作用而一味激進地向社會放權,這會導致國家職能范圍的削減和國家能力的削弱,從而引發一系列嚴重的全球治理問題,如環境污染等。福山由此認為,國家建構也許比自組織治理更加重要,尤其對于廣大發展中國家而言。⑧鑒于網絡治理或其他治理模式都有其特定的困境,且公共部門一直都是治理的主要來源,國家(政府)應承擔起元治理的主體角色。這與中央環保督察制度強化了黨政在環境治理中的中心地位的邏輯是契合的。

其次,元治理和中央環保督察制度都需要社會力量的協調配合。需要注意的是,元治理的支持者并不隱諱網絡治理參與主體多元的特征。他們承認國家正日益分裂成基于多個不同利益相關者的網絡,國家和公民社會之間的界限也變得越來越模糊。因此,杰索普指出“國家不再是至高無上的權威。它沒有那么等級森嚴,沒有那么集權,也沒有那么專制”。①同時,元治理還認可非國家行為主體,并賦予他們自我規制的權力,而且將他們與國家區分開來,為國家對自我規制的規制創造空間。②我們可以將元治理主體通過制度設計和構建目標來促成治理協作的角色比喻為“同輩中的長者”。③亦或將元治理主體的角色比喻為“上訴法院”,解決不同治理模式間的爭端,確保不同治理模式的協調共處,應對治理失靈。④因此,元治理理論者主張將政府等公共職能部門請回治理的中心地位,這看似矛盾,但與以往國家高高在上、統治一切的治理形象不同,元治理理論主張的政府回歸更加側重于責任的回歸而非權力的回歸。⑤

簡而言之,治理意味著自我規制、分權、多中心和公民參與等元素,其走向是去中心化和去權威化的趨勢,元治理是對這種自由化趨勢的一種控制。⑥但這不同于以往依靠傳統權威采取的直接性和強硬性的控制,而是優先使用間接的、柔軟性的手段。⑦這與中央環保督察制度所踐行的“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與”的治理邏輯具有契合性。

五、中央環保督察制度的元治理優化路徑

(一)制度規則的長效化設計:推進法治化進程

目前,中央環保督察制度最大的困境在于其作為“專項整治”的運動式治理方式,雖然能在短時間內整合資源,速有成效,但從長期性的法律效果角度進行考察,其所崇尚的“重、快、狠、剛”不符合行政法上的平等原則,不利于執法的公平公正,由此可能會造成結果的不確定性。⑧習近平總書記2018年5月在全國生態環境保護大會上指出“保護生態環境必須依靠制度,依靠法治”。隨著中央環保督察的發展,這一制度本身會逐步常態化并被納入生態文明制度體系。⑨法治是元治理的基本制度保障,健全的法治體系是“黨政領導、社會參與”的多元共治主體均衡發展得以維系的根基,是實現政府與其他社會主體之間良性互動的基石。瑏瑠法治化建設是克服運動式治理弊端,實現制度規則長效化設計的必備之策。因此要完善生態環境保護領域的黨內法規體系,推進黨內法規與相關法律的協同優化,推進中央環保督察的法治化進程。

首先,建立生態環境保護領域的黨內法規體系。黨是領導一切的,是中國特色社會主義新時代打贏污染防治攻堅戰的頂層設計者。“加強黨內法規制度建設是全面從嚴治黨的長遠之策、根本之策。”①同時,依法治國和生態文明建設的基本前提是堅持黨的領導,因此,建設中國特色社會主義法治體系和發展中國特色社會主義法治理論均與完善黨內法規體系密不可分。②

黨內法規和國家法律在制定主體、適用對象和行為規范標準等方面都存在著明顯的區別。從理論上分析,在適用對象方面,黨內法規著眼于全體黨員,是黨員的行為底線;國家法律著眼于全體公民,是中國公民的行為底線。③從法治的一般規律來看,當法律法規存在規定空白或對于法律不易設置規則的黨內事務,應當制定相應的黨內法規;而對于需要設置普遍行為規范,但制定法律法規的條件還不成熟時,可以黨內法規的形式“先行先試”,待條件成熟后再制定法律法規。④由于中央環保督察既“督黨”,也“督政”,而國家立法又無法規范黨委的職責,⑤鑒于現有國家法律法規中對黨委環保職責規定的缺失,因此從黨內立法的角度,通過黨內法規來規范和強化各級黨委主要負責人的環保責任,顯得尤為重要。目前環境保護領域只有一部《中央生態環境保護督察工作規定》(以下簡稱《規定》),只有建立健全黨內法規體系,才能使“依規治黨”和“黨政同責”落到實處。

其次,中央環保督察有了黨內法規依據,還應協同出臺和完善相關法律依據。黨要堅持先進性、純潔性,既要靠內部自身力量做到自查、自省、自糾,也要靠外部力量扎好制度“緊箍咒”。⑥基于上述黨內法規和國家法律的邏輯關系,需要優化黨內法規與配套法律制度的銜接機制。由于黨內法規和國家法律有著不同的功能面向,黨內法規作為黨內紀律規范,不能替代法律在治理國家中的作用。⑦并且黨內法規引領法律制度的發展是建立在“國家立法高于黨內法規,黨內法規嚴于國家立法”邏輯前提下的,因此,盡管有了《規定》這一黨內法規,仍然需要對應的行政法規與之相配套。從先行的黨內法規和貫行的督察實踐中發現問題,積累經驗,制定專門的國家立法,為環保督察活動提供系統的法律法規體系與可操作的規則體系。例如,可由國務院制定《中央生態環境保護督察條例》,進一步完善和規范環保督察的人員編制和組織架構以及督察的職能程序和法律責任。在具體的制度融合上,以黨政干部的責任承擔為例,可將黨內文件《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》與《環境保護法》第26條和69條相結合。同時,也可將環保督察事項寫入現有的環境保護基本法或其他單項法中。例如,可以在《環境保護法》的總則部分規定“國家實施中央生態環境保護督察制度,對各省、自治區、直轄市和有關部門開展生態環境保護督察”。

(二)政府“元治理”角色的改進:責任承擔者、目標協調者

1.責任承擔者

元治理與網絡治理的最主要區別就是注重效率的同時更加注重公共性。其包含以協商的方式促進直接自我管制的互動治理過程,沒有顛覆官僚制的規則制定和必要命令的傳統中央集權的統治。⑧因此元治理保留了政府規制的影響力和參與的間接性。但需要強調的是,它并不是居廟堂之高的壟斷和統治一切的方式,元治理強調政府治理主體地位的思想更加側重于責任而非權力。①中央環保督察制度使得黨委從幕后走到臺前,這強化了環保問責的同時,也隱藏著以黨代政的風險。不能虛化國家各職能權力機構的職能,僅僅依靠中央環保督察組迅疾猛烈式的出擊和高級別政黨組織的絕對權威來落實環境治理的主體責任。因此,在中央環保督察過程中,處于主導地位的黨政要承擔起“元治”職能,充分發揮總領各方的核心作用,就需要建立長效化的清晰完整的黨政責任體系。

首先,可以借鑒職責清單制度,明晰黨委和政府在環境保護工作中各自的職責內容。黨政同責是指黨委、政府兩套系統及其領導干部對于生態環境保護工作共同承擔監督責任,并依據特定的方式、程序和標準對未能切實履行環保職責的黨政領導追究責任的理念和原則。②共同承擔責任并不意味著黨政有著相同的職責,承擔相同的責任。作為我國政治體制的中軸,黨的領導主要通過制定大政方針、提出立法建議、進行思想宣傳、堅持依法執政,來實施黨對國家和社會的領導。③因此,在環境保護領域,黨委職責主要是“總覽全局”“協調各方”的領導責任。主要包括:貫徹落實關于環境保護工作的方針政策和有關決策部署;將環境保護工作納入黨委議事日程,加強對環保工作的政治領導、思想領導和組織領導;完善環保工作的考核評價體系;加強環境保護工作中的紀律責任追究力度;落實環境保護宣傳工作等。政府在黨委領導下開展工作,因此政府在環境保護工作中的主要職責是監管責任。主要包括:落實法律法規和黨委關于環保工作的決策部署;切實履行環保監管職責,提升環保監管保障能力建設;組織對環境事故進行調查處理,加強環保應急管理等。

其次,詳細列舉應當追究地方黨委和政府主要領導成員責任的情形,確保黨政同責全覆蓋。各省級黨委部門可以根據《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》,結合行政區劃內環境和資源保護的重點和特點,明確追究責任的情形、追究方式和責任追究調查程序。例如《浙江省黨政領導干部生態環境損害責任追究實施細則(試行)》,結合當地“五水共治”“一打三整治”和美麗浙江建設的特色與要求,詳細列出應當追究相關地方黨委和政府主要領導成員責任的情形。同時還有地方,如百色市、襄城縣,嘗試著將黨委和政府作出區分,進行分別規定。④將黨政關系劃分清楚,有利于提高環境治理的效率。

再次,有了以上環保問責的重要依據,還應統籌優化各問責方式,避免重復問責并化解同體問責下問責主體既是運動員也是裁判員的弊端。一方面,中央環保督察在環境監察的制度基礎上嵌入黨內“巡視”的政治動員機制,以破解傳統科層體系下環境執法和治理失效的癥結。⑤督察組進駐開展工作的過程中還配備有一定程度的調查權限。⑥這就會帶來其在生態領域內的監督檢查與既有的常規監察機關對一切公權力行使者的監察競合的問題。根據《規定》的相關條款,督察組發現重要生態環境問題及失職失責情況時,以及督察組成員和督察對象出現違規行使權力的情況時,存在需要移送監察機關的行動。而對于移送的標準和時間,如督察組應直接移送監察機關還是先自行調查取證形成整改方案后再行移送,以及移送的對象,如督察組應移送至問題發生地同級監察機關還是根據被調查人職務級別進行移送等,沒有明確的規定。為了避免環保督察與既有國家監察在開展工作中出現重復問責的情形,應處理好兩者銜接中的程序問題,建立完善的移送制度。在移送標準的確定上,不破壞監察機關在職務違法犯罪上的法定處置權和優先權,①同時發揮環保督察在專業領域的監察優勢,②堅持國家監察為主,生態環保督察在專業性方面監督為輔的原則。在移送對象的確定上,可遵循級別管轄優于地域管轄的原則,③優先考慮被調查人的職務級別。另一方面,根據問責主體的不同,問責方式可劃分為同體問責和異體問責。同體問責主要指黨政系統中的上級機關對下級機關及其領導人的問責,異體問責主要是指黨政系統之外的主體對黨政機關及其領導人進行問責。④一個健全的問責機制應該既包含同體問責,也包含異體問責。⑤《辦法》第九條和第十條規定,黨政同責制度的問責主體是黨委及其組織部門,問責的責任追究形式以組織處理、黨紀政紀處分為主。從第一批中央環保督察前兩輪問責的具體情形來看,責任追究形式中,誡勉約談占比23.79%,黨政紀處分占比68.95%,而移送司法機關的構成比例較低。⑥根據《規定》,中央環保督察的結果也將成為享有干部管理權的黨委部門對被督察對象領導班子和領導干部綜合考核評價、獎懲任免的重要依據。由此,環境問責呈現出突出的黨委領導的特征。對于政府責任的追究而言,由于黨委和政府之間“決策-執行”的一體性,黨委主導的問責形式實質上屬于同體問責。對于黨委責任的追究而言,其同體問責的性質不言而喻。不可否認的是,鑒于黨委的領導地位,依托中央環保督察的高級別權威和強力推動,確實有利于倒逼地方黨委積極履行環保職責。但從長遠來看,這種自我監督固有的內在缺陷難以保證問責的效果。因此在完善黨委追責的同時有必要統籌人大、司法機關等為主導的異體問責。注重激活人大對政府權力的監督制約。中央環保督察還可以借鑒國務院安委會開展的全國安全生產督查和巡視的經驗,督察組成員以生態環境部各督察局人員為主體,除了吸收有關專家,還可以將人大代表納入其列參與督察。

2.目標協調者

《規定》第一條規定,該法規的立法目的是“規范生態環境保護督察工作,壓實生態環境保護責任,推進生態文明建設,建設美麗中國”。據此,中央環保督察的首要目標應是做好環境污染防治工作,貫徹落實生態環境保護和生態文明建設。隨著環境治理的不斷深入,“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與”的治理格局不斷深入。與之相伴的,“在公共治理領域,政府、市場和社會往往會因為各自不同的地位、立場,以及不同的利益考量,而使談判和協作過程陷入困境,導致三者難以達成共同的治理目標”。⑦因此,政府不僅要防御因企業追求自我利益最大化和公民“有限理性”所引發的規制風險,還要協調不同主體間各自資源的有效整合。在環境治理的實踐中,更重要是明確“保護環境”的治理目標,在進行目標規劃與實現的過程中,盡量減少受到經濟發展、地方利益等相關性相對較弱的因素的影響。

(三)治理模式的“協調共振”:層級治理、市場治理、網絡治理

為了克服每種治理模式間的兩難困境,需要對自我管理進行管理,即治理的治理。元治理工具注重在控制與自治中尋找平衡點,它強調對社會的引導。①探索實現中國國家治理能力現代化的路徑,可以嘗試著構建以黨政為主導,以法治為導向的多中心治理結構,在治理主體間建立一個以增加治理信任為基礎的學習網絡。②回到環境治理領域,中央環保督察制度優化對政府、市場、社會等多元治理力量的引入,為環境保護提供更多的治理工具,使環境治理領域呈現出不同模式混合、共存的治理樣態。

1.完善層級、市場、網絡治理

首先,從層級治理角度而言,作為中央環保督察生成的基礎,需要發揚層級治理的優勢的同時,作出相應的優化完善。《憲法》第3條第4款規定“中央和地方的國家機構職權的劃分,遵循在中央的統一領導下,充分發揮地方的主動性、積極性的原則”。各級地方人民政府在政府規制治理體系中占據重要的地位,可以擔負領導、組織、協調之責,并承擔相應的規制責任。③然而包括《環境保護法》在內的現有法律只規定了地方政府對環境保護負責的原則,而缺乏對不同層級政府環保職責的具體的細化規定。地方政府在環境治理中扮演著極其重要的角色,在層級治理體系下,要明確中央與地方環境治理權的界限劃分,中央層面立足于制度供給,減少執行層面的直接干預,這有利于推動地方利用信息優勢主導各自區域環境治理的進程。根據《關于省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度改革試點工作的指導意見》的要求,環境監察的職能由市縣兩級上收至省一級,環境監測的職能保留在省級環保部門,而環境執法的重心則向市縣下移。而要進一步建立健全職責明晰、分工合理的環境保護責任體系,推動環保領域央地關系的優化,還需修改和完善《環境保護法》。

其次,從市場治理角度而言,與強制性的環境監管相比,靈活的環境監管,特別是基于市場的工具,有利于加強企業參與綠色發展創新活動的動機。④因此,要發揮綠色市場的資源配置作用。一方面,可以擴大以政府購買公共服務的方式來實現企業等市場主體參與環境治理。以黑臭水體治理為例,黑臭水體是城市水環境治理的頑疾,而污水管網是解決水環境問題的一個重要設施。2016年開始的中央環保督察按照“水十條”的部署,對各地污水處理設施建設的情況進行通報,發現地方政府環保基礎設施建設滯后的問題。對于污水管網的鋪建可以發揮市場機制的作用,交由具備條件的社會力量的事業單位承擔。另一方面,中央環保督察“回頭看”過程中,督察組頻頻指出“虛假整改”“表面整改”的問題。這也揭示了生態文明政策效果的外溢性與政策成本的內部性之間的矛盾。⑤原因在于地方政府可能要首先承擔環境整改和修復的費用,其感受到分割收益不明顯,便會選擇成本小的方式進行應對。因此,需要以征收環境稅費等市場手段來約束相關主體的經濟行為,促使其主動承擔環境治理責任,從而實現環境治理成本的合理分擔。

再次,要推動網絡治理的協商談判機制。網絡治理倡導治理主體多元化,依靠多元主體進行治理,此時治理的重點是多邊與自組織談判,核心是“去中心化”。⑥構建開放式信息平臺是促進多元環境治理參與主體間相互溝通和信任合作的必要之舉。多元治理力量要實現對公共事務的有效治理,需要信息的公開透明,在廣泛而深入的信息交換和反饋過程中,不斷反思與修正自身的目標定位和利益訴求,進而避免利益摩擦與目標抵觸。①在現代社會,大部分信息都掌握在國家機關手里,如果國家機關不提供信息,那么所謂的多元主體參與只能是一句空話。所以信息交流與信息公開是相伴相生的關系,即信息公開的目的是主體的交流與溝通,信息交流的需要則促進信息公開。②為了更好地進行環保督察,首先要建立有效簡便的信訪數據系統,讓公眾及時準確地了解信訪反饋情況和進程;其次要拓寬信息公開的內容范圍。這種公開應該包含中央環保督察在組成、實施、反饋和修正等環節的所有信息。不僅要對生態破壞和環境污染事件的基本情況予以說明,還要公開相關部門履職情況、問責過程等信息,避免督察信息的碎片化和選擇性發布所引發的公眾信任危機;最后,應豐富信息公開的渠道和方式。可以利用新媒體的信息傳播優勢,通過建立公眾號、APP等形式,實現跟蹤式、交互式信息發布。

2.促進不同模式間的協調共振

元治理并不等于安插一個單一治理模式,相反,它涉及對復雜性和多樣性的管理。③層級、市場和網絡治理為環境治理手段的多樣化運用提供了可能。但是不同治理模式間固有的矛盾和治理機制的廣泛分散,致使環境治理矛盾更為復雜。解決這一問題,須從元治理的本質出發,對三種治理模式加以協同,確保不同治理機制的兼容性。一方面,要平衡各治理模式的發展限度,避免一種治理模式對另一種治理模式造成傾軋,盡量最小化各種治理模式之間的相干性。④另一方面,在保持各治理機制正常自我運作的前提下,融合不同治理模式的優勢和特征,建立相互之間的關聯。⑤

事實上,當前階段的中央環保督察可視為“一階元治理”策略在環境治理領域的應用,即以層級治理為主導來推動環境治理行動的展開。這種督察是建立在“命令-控制”的規制路徑基礎上的:法律為企業的生產行為建立了一系列具體的技術標準和績效指標。企業直接接受法律系統的這一指令,⑥地方政府負責監管企業是否執行了指令,中央環保督察則依托高級別政治權威督察地方黨政是否有效監管了企業執行法律的直接指令。在這種模式下,企業處于被“操盤”的狀態,這會造成企業以及其他參與主體對環境執法和環保督察的“認同度低、參與度低和抵抗情緒高”。⑦為了避免層級化過度發展的干預,元治理提倡在法律框架下建立半自主的社會系統,即受規制者的自我規制。⑧被規制企業可以針對自身活動,設定更具有針對性、操作性的規則。通過給予企業更多的管理細節空間上的自主權,使其能夠在法律框架內進行戰略管理創新和內部流程再造。其他環境治理參與主體也可以根據法律的原則性要求自行設定環保要求和標準。誠然,自我規制的動機往往是復雜的,維護公共利益的道德動機在自我規制的所有動機序列中并非總是具有優先性,尤其在經濟活動領域。⑨加上“有限理性”的普遍存在,自我規制者的決策并非是全能的。瑏瑠這又要借助層級治理的法定權威來構建穩定有序的制度環境。但規制的角色不再是“操盤者”,它不是事無巨細地設立精確量化的指標用以發令企業等被規制者執行,而是在相對靈活、原則的框架立法下設立有利于其自主運行的程序規范、激勵規范。①就中央環保督察來說,督察組的督察重點應從著重糾正環境違法轉向督察自我規制者守法能力建設是否到位。當然,督察主體作為多元指導體系中的一個參與者,其參與也將變得不那么等級化和集中化,它的影響力也不再只取決于主權權威,信息交流成為合法化的關鍵來源,其要為信息談判進程貢獻自己獨特的資源。

同時,當中央環保督察層級化的剛性手段得不到廣泛認同時,就需要引導多元利益主體參與的網絡治理來協商,通過平等對話達成行動上的一致性,促進層級治理的合法性。當前階段,公眾只是通過電話信訪舉報身邊的環境違法行為來參與中央環保督察的社會監督,而較少深入到環境整改的規劃和執行及問責過程。并且,多數人只有在關乎自己切身利益時才會主動向環保督察組舉報。公眾參與環保督察行動的深度和廣度遠遠不夠。根據相關數據分析,不同省份間的社會參與程度存在較大差異:西藏、青海、海南、新疆等地公眾環境治理參與意識仍然有限,公眾參與度極低。②從公眾參與的完整性出發,應該彌補公眾在規劃決策、治理實施、考核評價以及責任追究等方面的參與缺位。尤其在問責環節,公眾應既參與外部的績效考核評價,又對內部問責程序的公正性進行監督。這可以防止層級治理所固有的任意性和專斷性等弊端,推進問責結果的公正性和合理性。③同時,這并不違背行政效率原則。行政的核心是執行高效,④效率是行政的核心要素。但環境問題的公益性使得關注環境行政行為的民主價值是十分必要的。⑤當行政具備公正性和合理性,執行起來的阻力才會更小,⑥因此不會延宕行政效率。從被問責人的角度出發,只有削弱問責的隨意性和內部性,才會更徹底地說服被問責對象知錯就改,從而達到問責的目的而提高行政效率。

六、結語

自1979年頒布《環境保護法(試行)》以來,經過40余年的發展,我國已經初步形成了“硬法”“軟法”相結合的環保法制體系,雖然取得了一定的成就,但仍然面臨環境執法效率不足等巨大挑戰。⑦正所謂徒法不足以自行,良法還需善治。善治是一種理想狀態的治理,是治理的衡量標準和目標取向,是政府與公民對公共生活的合作管理。⑧中央環保督察雖然在識別和糾正環境違法方面取得了廣泛成效,但作為一種制度解決方案,其資源的高度密集性,使其高效的同時又不免有些“高處不勝寒”、又或“孤掌難鳴”。而環境保護是一場艱難的持久戰,排放污染物的企事業單位、生活在周圍環境中的居民以及政府管理部門都可以成為環保攻堅戰中的參與者。借用元治理理論的指導,嘗試著構建以黨政為主導、以法治為導向的多中心環境治理結構,優化對多元治理力量的引入,讓督察效果在不同模式共存又不乏協調性的治理樣態下得以保持。不遇高山不必開路,不遇險灘無以架橋。越是困難的轉型期,越是歷史的機遇期。中央環保督察既是一項政治工作,更是一項民心工程。如果運用得當,必將成為推動環境治理的一項有效工具和推動民心所向的有力抓手。□

(責任編輯:胡曉慧)

基金項目:國家社科基金項目“農村合作金融的法律監管問題研究”(編號:20BFX155)。

① MinWang,“EnvironmentalGovernanceasaNewRunwayofPromotionTournaments:Campaign-styleGovernanceandPolicyImplementationinChina'sEnvironmentalLaws”,EnvironmentalScienceandPollutionResearchInternational,March.2021,p.2.

② MinWang,“EnvironmentalGovernanceasaNewRunwayofPromotionTournaments:Campaign-styleGovernanceandPolicyImplementationinChina'sEnvironmentalLaws”,EnvironmentalScienceandPollutionResearchInternational,March.2021,p.3.

①《國務院關于深入開展整治違法排污企業保障群眾健康環保專項行動的通知》,國辦發〔2005〕34號,2005年6月8日發布。

②中國工程院、環境保護部編:《中國環境宏觀戰略研究:綜合報告卷》下卷,中國環境出版社2011年版,第938頁。

③生態環境部官網:《環境保護部通報北京郊區各區縣大氣污染治理督查行動情況》,2021年8月6日,http://www.mee.gov.cn/gkml/sthjbgw/qt/201402/t20140219_267953.htm。

④中國政府網:2021年6月29日,http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/01/content_2888298.htm。

⑤“中央環保督察”在2018年國務院機構改革后隨之更名為“中央生態環境保護督察”,為行文方便,文章統一采取“中央環保督察”的說法。

⑥數據來源:生態環境部官網,根據“督察進駐”專題進行整理,2021年3月29日,https://www.mee.gov.cn/ywgz/zysthjbhdc/dcjz/index_3.shtml.

⑦數據來源:生態環境部官網,根據“督察進駐”專題進行整理,2021年5月23日,https://www.mee.gov.cn/ywgz/zysthjbhdc/dcjz/index_1.shtml.

⑧RuoqiLi,YuanchunZhouandJunBi,“DoestheCentralEnvironmentalInspectionActuallyWork?”,JournalofEnvironmentalManagement,vol.253,(June2021),p.1.

⑨JiaKai,ShaoweiChen,“CouldCampaign-StyleEnforcementImproveEnvironmentalPerformance?EvidencefromChina’sCentralEnvironmentalProtectionInspection”,JournalofEnvironmentalManagement,vol.245,(Sept2019),p.84.

①RuoqiLi,YuanchunZhouandJunBi,“DoestheCentralEnvironmentalInspectionActuallyWork?”,JournalofEnvironmentalManagement,vol.253,(June2021),p.3.

②《中央生態環境保護督察工作規定》第二章“組織機構和人員”以及第三章“督察對象和內容”的相關條款。

③陳海嵩:《環保督察制度法治化:定位、困境及其出路》,《法學評論》,2017年第3期。

④戚建剛、余海洋:《論作為運動型治理機制之“中央環保督察制度”———兼與陳海嵩教授商榷》,《理論探討》,2018年第2期。

⑤王樹義、蔡文燦:《論我國環境治理的權力結構》,《法制與社會發展》,2016年第3期。

⑥洪大用:《中國民間環保力量的成長》,中國人民大學出版社2007年版,第63頁。

⑦周雪光、練宏:《中國政府的治理模式:一個“控制權”理論》,《社會學研究》,2012年第5期。

⑧周雪光:《基層政府間的“共謀現象”———一個政府行為的制度邏輯》,《社會學研究》,2008年第6期。

①趙旭光:《“運動式”環境治理的困境及法治轉型》,《山東社會科學》,2017年第8期。

②蔡守秋:《從環境權到國家環境保護義務和環境公益訴訟》,《現代法學》,2013年第6期。

③梁忠:《從問責政府到黨政同責———中國環境問責的演變與反思》,《中國礦業大學學報》(社會科學版),2018年第1期。

④任桓:《我國環境問責制度建設中的“黨政同責”理念探析》,《北京工業大學學報》(社會科學版),2018年第2期。

⑤張賢明:《官員問責的政治邏輯、制度建構與路徑選擇》,《學習與探索》,2005年第2期。

①郁建興、劉殷東:《縱向政府間關系中的督察制度:以中央環保督察為研究對象》,《學術月刊》,2020年第7期。

②根據《中央生態環境保護督察工作規定》整理。浙江省政府官網:《中央環保督察在浙江》專題,2021年6月29日,http://www.zj. gov.cn/col/col1546357/index.html。

①郁建興、劉殷東:《縱向政府間關系中的督察制度:以中央環保督察為研究對象》,《學術月刊》,2020年第7期。

①馬克斯·韋伯:《支配社會學》,康樂、簡惠美譯,廣西師范大學出版社2016年版,第57頁。

②戚建剛、余海洋:《論作為運動型治理機制之“中央環保督察制度”———兼與陳海嵩教授商榷》,《理論探討》,2018年第2期。

③劉琪、黃劍波:《卡里斯瑪理論的發展與反思》,《世界宗教文化》,2010年第4期。

④新華網:2021年3月29日,http://www.xinhuanet.com/politics/2016-01/06/c_128600444.htm。

⑤柳州新聞網:2021年3月29日,http://www.lznews.gov.cn/article/6a367dd8-f1a6-4cc4-df3-b940b528f98d/65602.aspx。

⑥張國磊、曹志立、杜焱強:《中央環保督察、地方政府回應與環境治理取向》,《北京理工大學學報》(社會科學版),2020年第5期。

⑦楊志軍:《運動式治理悖論:常態治理的非常規化———基于網絡“掃黃打非”運動分析》,《公共行政評論》,2015年第2期。

⑧楊志軍:《當代中國“運動式”治理模式的解釋與反思》,《當代中國政治研究報告》,2012年第1期。

①王禮鑫:《動員式政策執行的“興奮劑效應”假說》,《武漢大學學報》(哲學社會科學版),2015年第1期。

②周曉博、馬天明:《基于國家治理視角的中央環保督察有效性研究》,《當代財經》,2020年第2期。

③R.KentWeaver,“ThePoliticsofBlameAvoidance”,JournalofPublicPolicy,Vol.6,No.4(2008),p.371.

④段帷帷:《多元共治下環境行政權的功能轉變與保障路徑》,《南京工業大學學報》(社會科學版),2020年第4期。秦鵬、唐道鴻、田亦堯:《環境治理公眾參與的主體困境與制度回應》,《重慶大學學報》(社會科學版),2016年第4期。

⑤孫珠峰、胡近:《“元治理”理論研究:內涵、工具與評價》,《上海交通大學學報》(哲學社會科學版),2016年第3期。

⑥李澄:《元治理理論綜述》,《前沿》,2013年第21期。

①DavidLevi-Faur,TheOxfordHandbookofGovernance,OxfordUniversityPress,2012,pp.19-20.

②宋華琳:《論政府規制中的合作治理》,《政治與法律》,2016年第8期。

③BobJessop,“TheRiseofGovernanceandtheRisksofFailure:theCaseofEconomicDevelopment”,InternationalSocialScienceJournal,Vol.68,No.227-228(1998),p.50.

④DavidLevi-Faur,TheOxfordHandbookofGovernance,OxfordUniversityPress,2012,p.55.

⑤LouisMeuleman,“PublicManagementandtheMetagovernanceofHierarchies,NetworksandMarkets:TheFeasibilityofDesigningand ManagingGovernanceStyleCombination”,ActaPolitica,2009(04),p.463.

⑥Sorensen,“Metagovernance:TheChangingRoleofPoliticiansinProcessesofDemocraticGovernance”,AmericanReviewofPublicAdministration,Vol.36,NO.1(2006),p.100.

⑦MichaelKeating,“RethinkingGovernance:TheCentralityoftheStateinModernSocietybyStephenBellandAndrewHindmoor”,AustralianJournalofPublicAdministration,Vol.69,No.1(2010),p.104.

⑧何子英:《杰索普國家理論研究》,浙江大學出版社2010年版,第145頁。

①BobJessop,“CapitalismandItsFuture:RemarksonRegulation,GovernmentandGovernance”,ReviewofInternationalPoliticalEconomy,Vol.4,NO.03(1997),pp.565-576.

②DavidLevi-Faur,TheOxfordHandbookofGovernance,OxfordUniversityPress,2012,p.38.

③唐任伍、李澄:《元治理視閾下中國環境治理的策略選擇》,《中國人口·資源與環境》,2014年第2期。

④KellyJ.,“CentralRegulationofEnglishLocalAuthorities:anExampleofMeta-Governance”,PublicAdministration,Vol.84,No.3(2006),p.613.

⑤唐任伍、李澄:《元治理視閾下中國環境治理的策略選擇》,《中國人口·資源與環境》,2014年第2期。

⑥孫珠峰、胡近:《“元治理”理論研究:內涵、工具與評價》,《上海交通大學學報》(哲學社會科學版),2016年第3期。

⑦PetersB.G.,“TheTwoFuturesofGoverning:DecenteringandRecenteringProcessesinGoverning”,NISPAceeJournalofPublicAdministrationandPolicy,Vol.2,No.1(2009),p.20.

⑧宋華琳:《專項整治與行政法治》,《中國市場監管研究》,2016年第4期。

⑨郭施宏:《中央環保督察的制度邏輯與延續———基于督察制度的比較研究》,《中國特色社會主義研究》,2019年第5期。

瑏瑠郭永園、彭福揚:《元治理:現代國家治理體系的理論參照》,《湖南大學學報》(社會科學版),2015年第2期。

①柯慶華主編:《黨規學》,上海三聯書店出版社2018年版,第1頁。

②冀鵬飛:《論中央生態環境保護督察制度的法治化———以“中央生態環境保護督察工作規定”為中心》,《環境保護》,2019年第14期。

③付子堂:《法治體系內的黨內法規探析》,《中共中央黨校學報》,2015年第3期。

④秦前紅、蘇紹龍:《黨內法規與國家法律銜接和協調的基準與路徑———兼論備案審查銜接聯動機制》,《法律科學》(西北政法大學學報),2016年第5期。

⑤常紀文:《責任機制是黨政同責的實施保障》,2015年2月5日,https://china.huanqiu.com/article/9CaKrnJHvLF。

⑥洪銀興、劉偉、高培勇、金碚、閆坤、高世楫、李佐軍:《“習近平新時代中國特色社會主義經濟思想”筆談》,《中國社會科學》,2018年第9期。

⑦陳柏峰:《黨內法規的功用和定位》,《國家檢察官學院學報》,2017年第3期。

⑧孫珠峰、胡近:《“元治理”理論研究:內涵、工具與評價》,《上海交通大學學報》(哲學社會科學版),2016年第3期。

①李澄:《元治理理論綜述》,《前沿》,2013年第21期。

②任桓:《我國環境問責制度建設中的“黨政同責”理念探析》,《北京工業大學學報》(社會科學版),2018年第2期。

③江澤民:《全面建設小康社會,開創中國特色社會主義事業新局面———在中國共產黨第十六次全國代表大會上的報告》,《求是》,2002年第22期。

④《百色市環境保護“黨政同責”“一崗雙責”責任制實施辦法(試行)》、襄城縣《關于環境保護“黨政同責”“一崗雙責”的實施意見(試行)》的相關規定。

⑤周雪光:《運動型治理機制:中國國家治理的制度邏輯再思考》,《開放時代》,2012年第9期。

⑥《中央生態環境保護督察工作規定》第二十一條第六款規定“中央生態環境保護督察進駐時間應當根據具體督察對象和督察任務確定。督察進駐主要采取以下方式開展工作:針對問題線索開展調查取證,并可以責成有關地方、部門、單位以及個人就有關問題做出書面說明”。

①劉艷紅:《監察法與其他規范銜接的基本問題研究》,《法學論壇》,2019年第1期。

②黃鑫:《深化國家監察體制改革視閾下生態環保督察制度銜接問題研究》,《學術探索》,2021年第7期。

③伍華軍:《我國監察委員會辦理職務犯罪案件銜接問題研究》,《江漢大學學報》(社會科學版),2019年第1期。

④梁忠:《從問責政府到黨政同責———中國環境問責的演變與反思》,《中國礦業大學學報》(社會科學版),2018年第1期。

⑤韓志明:《對行政問責模式的比較分析及反思》,《探索》,2011年第4期。

⑥盧智增、江戀雨:《我國環境問責制創新研究》,《桂海論叢》,2019年第5期。

⑦王建明、劉小靖:《“元治理”視域下的社會管理創新》,《山東行政學院學報》,2014年第6期。

①韓曉莉:《中央環保督察下地方政府整改問題與對策研究———基于PV-GPG與元治理的雙重理論》,《領導科學》,2020年第14期。

②張海洋、李永洪:《元治理與推進中國國家治理能力現代化的耦合邏輯及實現理路》,《理論導刊》,2016年第9期。

③宋華琳:《論政府規制中的合作治理》,《政治與法律》,2016年第8期。

④JiayuFang,ChaoGaoandMingyongLai,“EnvironmentalRegulationandFirmInnovation:EvidencefromNationalSpeciallyMonitored FirmsPrograminChina”,JournalofCleanerProduction,July2020,P.2.

⑤藺雪春、甘金球、吳波:《當前生態文明政策實施困境與超越———基于第一批中央環保督察“回頭看”案例分析》,《社會主義研究》,2020年第1期。

⑥埃里克漢斯·克萊恩、基普·柯本讓、程熙、鄭寰:《治理網絡理論:過去、現在和未來》,《國家行政學院學報》,2013年第3期。

①丁冬漢:《從“元治理”理論視角構建服務型政府》,《海南大學學報》(人文社會科學版),2010年第5期。

②康紀田:《礦業環境政府管制下的民眾問責》,《環境經濟》,2013年第1期。

③BobJessop,“TheRiseofGovernanceandtheRisksofFailure:theCaseofEconomicDevelopment”,InternationalSocialScienceJournal,Vol.68,No.227-228(1998),p.55.

④李澄:《元治理理論與環境治理》,《管理觀察》,2015年第24期。

⑤ArtoHaveri,“GoverningCollaboration:PracticesofMeta-GovernanceinFinnishandNorwegianLocalGovernments”,LocalGovernment Studies,Vol.35,No.5.539-556(2009),p.546.

⑥譚冰霖:《環境規制的反身法路向》,《中外法學》,2016年第6期。

⑦張鋒:《協商型環境風險規制機制的建構》,《上海行政學院學報》,2020年第6期。

⑧楊炳霖:《回應性管制———以安全生產為例的管制法和社會學研究》,知識產權出版社2012年版,第20頁。

⑨馬光澤:《網約車元規制:功能、合法性及其實踐重塑》,《法政探索》,2019年第8期。

瑏瑠赫伯特·西蒙:《現代決策理論的基石:有限理性說》,楊礫、徐立譯,北京經濟學院出版社1989年版,第46頁。

①譚冰霖:《環境規制的反身法路向》,《中外法學》,2016年第6期。

②RuoqiLi,YuanchunZhouandJunBi,“DoestheCentralEnvironmentalInspectionActuallyWork?”,JournalofEnvironmentalManagement,vol.253,(June2021),p.7.

③盧智增、江戀雨:《我國環境問責制創新研究》,《桂海論叢》,2015年第5期。

④張文顯:《治國理政的法治理念和法治思維》,《中國社會科學》,2017年第4期。

⑤陳明清:《加強異體問責健全環境行政問責主體制度》,《黑龍江省政法管理干部學院學報》,2020年第1期。

⑥李國平:《論行政法的效率原則》,《中外企業家》,2015年第32期。

⑦謝明、郭少青:《以大數據建設驅動我國環境法治進程》,《環境保護》,2019年第9期。

⑧魏志勛:《“善治”視野中的國家治理能力及其現代化》,《法學論壇》,2014年第2期。