張家口:氫能源應用的成功探索

趙陽

2022年2月4日,北京冬奧會(以下簡稱“冬奧會”)開幕式中,冬奧會火炬點燃了“雪花”中央的國家體育場主火炬。與往屆奧運會大量使用液化天然氣或丙烷等氣體作為火炬燃料有所不同,本屆冬奧會首次使用氫能作為火炬燃料,實現了冬奧會史上火炬的零碳排放。

本屆冬奧會“綠色”主題貫穿始終。清潔能源載體—氫氣,因其使用后只會形成水,不會形成二氧化碳等污染物,在本次盛事中得到了廣泛應用。除了作為火炬燃料,氫能源在賽區車輛上也大顯身手。

據張家口氫能與可再生能源研究院(以下簡稱“氫能研究院”)提供的數據顯示,冬奧期間,張家口賽區投入氫燃料電池汽車710 輛,其中核心的崇禮賽區為623輛。

氫能研究院執行院長、清華大學副教授王賀武介紹,北京冬奧會開創了國際奧運賽事大規模用氫的先例。“20 08年北京奧運會和2021年東京奧運會均有少量氫能燃料汽車投入運營,而此次冬奧會共有120 0多輛氫燃料電池車運行,在奧運史上是數量最多,同時也是服務于寒冷的冬季奧運會中數量最多的。”

在冬季,尤其是在冬奧會賽區里使用,為了保障運動員乘車的舒適性,車輛在非行使過程中一般會處于待機狀態,能源消耗相對較高。“理想狀態下,1公斤氫氣能替代約5升柴油的消耗量,約減少15公斤的二氧化碳排放。”王賀武解釋。氫能研究院燃料電池汽車數據采集和監測中心數據顯示,在2月4 -2 0日的冬奧會期間,張家口賽區累計加注氫氣94.3噸,減少碳排放1414.5噸,相當于種植6.8萬多棵樹的吸收量,交出一份合格的“綠色辦奧成績單”。

“與柴油、汽油等傳統燃料相比,氫氣杜絕了顆粒物、氮氧化物等污染物的排放。對于碳排放的減少,雖然短期內看不到效果,在長期看來,對于減輕溫室效應有不小影響。”王賀武說。

能源革命推動者

作為可再生能源的示范區,張家口市從2017年就開始積極推進氫能與可再生能源的協同發展,同時高標準高質量地推動了氫能產業的技術創新和示范應用。

“2019年,張家口市政府、北京清華工業開發研究院、中國電動汽車百人會共同發起成立了氫能研究院,為加快能源低碳化目標的實現,提供可借鑒、可復制的可再生能源方案,推動氫能更大范圍的終端的應用。”王賀武介紹。

氫能研究院充分發揮智庫作用,為政府氫能產業發展的決策提供了強有力的支持。此外,還整合行業資源,開展先進技術的創新和科技成果轉化。同時,氫能研究院舉辦氫能與可再生能源的論壇和專題的研討會,邀請國內外專家及相關國際機構進行合作,積極進行氫能、可再生能源方面的國際交流。

“我們以張家口為案例,進行了寒冷地區氫燃料電池汽車的應用,這對后續推廣提供了可借鑒經驗。”如今,國內燃料電池技術已經能夠滿足實際運行的需要。王賀武舉例說:“我們攻克了冷啟動技術,燃料電池汽車能夠實現在零下35攝氏度的環境下快速啟動,這在10年前是無法想象的。”

依托于氫能研究院建立起來的可再生能源示范區能源大數據中心,以服務北京2022年冬季奧運會為契機,接入了張家口的從制氫到加氫、運輸以及車輛運行等所有數據。王賀武進一步闡釋,通過對全產業鏈數據的跟蹤與分析,可以進行整體優化布局,保障安全、降低成本。在這次冬奧會上,數據中心參與了科技部科技冬奧重大專項中的“氫能出行”項目,提供數據存儲和展示,為綠色冬奧做出科技保障。

截至目前,數據中心已完成雙碳進程分析、冬奧電力經濟性分析等15款數據產品的開發,涉及服務新能源場站提質增效、社會政府民生發展、冬奧及社會清潔發展等多個領域。

自主創新 大有作為

近幾年,氫能源領域技術自主創新有了很大突破。王賀武以車輛應用端為例,“燃料電池汽車最關鍵的部分就是電池發動機。2015年左右,國內裝的燃料電池汽車90%是用的進口系統。到2019年已經達到了50%以上的國產率,全部是自己的技術和產品來完成。”

本次冬奧會中,崇禮賽區冬奧氫燃料電池客車系統、電堆以及部分儲氫瓶和空壓機均由億華通動力科技有限公司(以下簡稱“億華通”)、上海神力科技有限公司等中國企業提供。億華通還聯合整車企業在延慶和崇禮賽區投入氫燃料電池汽車700余臺,為運動員接駁車輛提供技術保障。據了解,億華通針對氫燃料電池發動機大功率、高功率密度、環境適應性等關鍵核心技術問題進行了攻關。依托自主研發,億華通開發了具有自主知識產權的國際先進、國內領先的車用燃料電池發動機及相關配套產品,率先實現了國產氫燃料電池發動機批量化生產,成功實現了從實驗室到流水線的產業化之路。

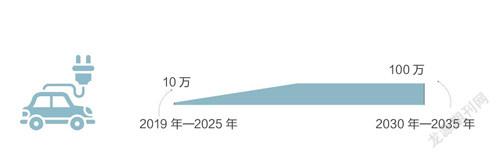

2 019 年版的中國氫能燃料電池汽車發展技術路線圖對氫燃料電池汽車的應用規模有明確規劃—到2025年,將近10萬輛的燃料電池車推廣應用,2030 -2035年,這一數字將漲至100萬。王賀武認為,現在大家對氫能源關注度很高,全國已有五個燃料電池汽車示范應用城市群,“從全國看來,這個數量估計會被突破。”

面對一些人狹義地將氫能等同于車輛燃料,王賀武解釋道,“氫能在交通領域的應用只是起到先導性作用,實際可應用范圍很廣泛,包括工業、電力、建筑業等各行各業。我們寄希望于通過這次冬奧用氫,促進國內更多領域利用這種清潔能源,這對雙碳目標的實現大將達到1萬億元人民幣。要實現2060年碳中和目標,氫能將在重工業、運輸、建筑供暖等難以脫碳的行業發揮重要作用。對此,中國氫能聯盟專家委員會主任、同濟大學教授余卓平預測:“2060年氫氣的年需求量將翻4倍,增加到1.3億噸左右,交通領域用氫量則會超過4000萬噸。”

助力經濟騰飛

無疑,一場冬奧會集中展示了中國在氫能燃料電池汽車領域的發展成果。而事實上,早在2018年,氫能源公交車就出現在了張家口街道上。目前,張家口已累計投運氫燃料電池車484輛(包含小部分物流車輛)。444輛公交車累計完成載客量超620 0萬人次,累計運行超2100萬公里,是全國燃料電池汽車運行數量最多、最穩定的城市之一,被聯合國開發計劃署評價為中國規模最大的燃料電池公交運行地區。

2020年,張家口成立全國首家省級氫能產業創新中心;2021年12月,由張家口市牽頭,聯合河北省唐山市、內蒙古烏海市、上海市奉賢區等13個城市組成的河北省燃料電池汽車示范城市群正式獲批。目前,張家口已經出臺了《氫能張家口建設規劃(2019 -2035年)》《張家口“十四五”氫能產業發展實施方案》等多條政策。

依托氫能產業基礎和特色優勢,張家口市圍繞“制取、儲運、加注、應用”環節,先后培育引進億華通、海珀爾等上下游企業18家,努力打造中國一流的氫能產業集群和裝備制造基地。目前已初步形成制氫、制加儲設備制造、燃料電池發動機、關鍵核心零部件、氫能整車制造、加氫基礎設施等上下游全產業發展格局。

張家口市發展和改革委員會高技術處處長尹旭光表示,接下來,張家口將圍繞氫能產業發展重點領域和關鍵環節,著力開展延鏈補鏈強鏈工程,打造氫能產業全鏈條發展格局。

張家口經濟在首都經濟圈里相對比較落后,然而,在京津冀協同發展及諸多政策加持下,張家口積極網羅人才,吸引力越來越大。新能源事業的良好發展與此密不可分。“比如,清華大學在張家口設立了工作地點,為促進張家口的經濟發展出力。”在王賀武看來,“張家口發展空間很大,經濟和技術騰飛的時機已經到來。”