變電站電測儀表測量誤差及處理方法

國網吉林省電力有限公司長春供電公司 王鵬飛 劉 暢

變電站隨著信息化程度不斷提升變得越來越智能,而變電站的主要作用是對輸電、配電一種智能銜接。因此需要完成電壓、電流的輸出和智能傳輸工作。在變電站中采用合并單元是將變電站與數字化結合的基礎。變電站中的計量工作采用數字化的計量方式,具有數據采集及時,數據擴展方便等優勢。在變電站中電測儀表是用來實施檢測時常用的儀器,但在測量的過程中會造成一定的誤差,最常見的誤差為測量系統誤差,這種誤差和大部分的客觀誤差一樣,是受設備和技術的約束而無法消除的誤差,只能通過技術的提升和測量設備的更新不斷的縮小,無法完全消除[1-2]。還有一種誤差是由于測量人員工作中沒有按照規范進行操作,導致測量結果不準確,要求測量人員端正自己的工作態度,嚴格要求檢測的流程的準確性。檢測儀表的誤差主要是檢測結果的精度問題,排除不可避免的客觀性誤差和人為操作誤差外,檢測儀表的誤差要提升檢測設備的可靠性,以及在一定的范圍內提升測量的技術,減少誤差的產生。

在進行變電站電測儀表測量誤差消除的過程當中,需要對未工作的電測儀表進行檢測和檢查。首先保證不是因為設備故障造成測量精度下降。有問題的設備進行更換和維修。防止客觀誤差因設備故障擴大。面對不同的變電站要選擇合適的電測儀表,降低因為適配性低造成的檢測誤差。

1 設計電測儀表測量數據采樣方法

隨著智能變電站概念的引入,電測儀表的測量方式也朝著現代化的方向不斷發展。電測儀表測量的誤差應從采樣部分就開始設法降低。電測儀表的數據采樣可以采取FFT算法進行采樣[3],將測量數據的信號的長度設置為N,則采樣信號的頻域為:

上述公式中,F[j]為在頻率dft的時候的數據序列關系式,序列為f(n),可從公式(1)中計算出連續性,將數據采樣方法應用到實際的測量當中,測量數據的采集的序列f(n)屬于無限序列,因此在數據的采樣過程中需要對該序列進行截取,否則測量后的數據無法通過特定的軟件進行統一化處理[4]。而結果的條件的計算過程為對該數據的線號進行矩形加窗的過程。在采樣的過程中,相當于為了減少誤差進行時域的疊加計算。

2 設計變電站電測儀表測量誤差消除算法

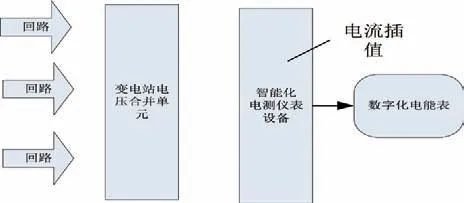

變電站的電壓合并單元和電流合并單元都可以采取上述的采樣方式進行采樣,并實現數據的處理。而電測儀表測量的測量過程如圖1所示。

圖1 電測儀表測量的測量過程

對電站電測儀表測量的原理進行分析,得到想要實現變電站的電測儀表測量的同步性,就得首先對電網中電壓測量的電壓和電流數據進行同步。然后經過實時通信系統對數據進行同步的數據傳輸,信息的接收系統主要為WAMS,安裝在變電站的電網控制中心[5],可實現對變電站電測儀表轉型狀態的監測,并進行區域間的控制和保護。理論上電測儀表測量后的數據處理是不會造成誤差的,但計算機在進行計算的時候會產生固有的客觀誤差。不考慮客觀誤差的情況下,電能測量的計算公式為:

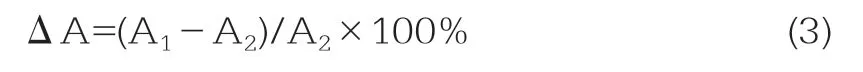

公式(2)中,θ未變電站的電壓和電流之間的實際測量值和標準差值。I為變站點的電流,電能誤差的計算公式為:

公式(3)中的A1為變電站電測儀表測量的實際數值,A2為變電站的測量數值,根據之前對誤差的分析,該計算結果中是不包括客觀不可避免誤差的,而測量合并單元的電能時,不僅要單獨進行電流和電壓的誤差計算,還應將電流電壓的相角差的誤差計算在內,將公式(2)與公式(3)進行結合可以得到變電站電測儀表測量誤差:

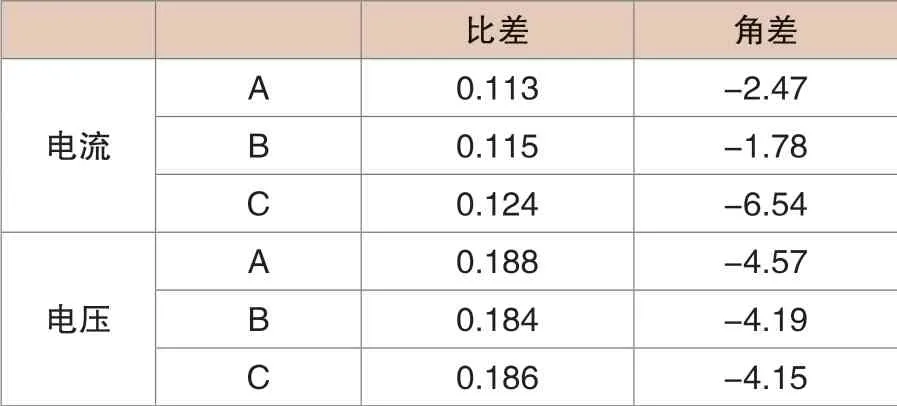

變電站電測儀表測量的智能化程度越高,對合并單元配合傳統互感器的要求越高,因此變電站電測儀表在進行數據采樣的時候,計算工作的重點在于合并單元的電壓,數字化后的電能消耗考慮了很多的約束條件,電能計量系統的計算也不再是簡單的電流匹配計算,而是要基于合并單元采樣的電壓、電流數據進行適配分析,分析結果如表1所示。

表1 合并單元的角差數據

然后再進行同步性處理,最后進行數據的組幀光纖傳輸。最后再進行測量結果的分析。通過對變電站電測儀表測量特征的分析,以及對數字化電能表工作原理的研究。將誤差修正的算法進行優化,首先要對計算誤差、合并單元相位誤差和計算機計算形成原因進行了解。然后才能實現誤差的處理。

3 測試實驗

為了驗證本文設計的方法的優越性,設計對比測試實驗。采用本文設計的誤差出路方法與傳統的電磁誤差處理方法、系統誤差處理方法進行比較,比較消除誤差的效果。

3.1 儀表計量誤差校正方案設計

為得到真實可靠的儀表計量誤差數據和校正方法的應用效果,在進行下述實驗之前需要搭建一個誤差校正實驗平臺。實驗環境結構可分為兩大部分,第一部分主要由實驗室環境(自然);第二部分主要由某計量檢測中心誤差校正環境(人為)構成。在上述搭建的實驗環境中,需要將待校驗的儀表和校驗合格的標準測量表至于對同一標準下進行電力測量,然后需要將測得試驗結果以脈沖信號的方式傳輸到校正系統。校正系統平臺的脈沖接收器會將儀表脈沖進行輸出,然后將其脈沖信號轉化為電能,此過程采用實驗臺的誤差計算器獲得待檢測與標準儀表間的誤差,并將誤差結果進行顯示。最后檢測人員可通過顯示數據進行誤差校正,直到誤差校正可以滿足當前規定標準。

3.2 實驗準備

在進行實驗之前首先要對實驗環境的參數進行設置,對信號進行實時的采樣,采集到的電測儀表測量數據傳輸到信號處理器的過程采用SPI傳輸方式。對實驗數據的處理方式如圖2所示。

圖2 實驗數據處理流程

數據處理的流程如圖2所示,在進行數據的處理和運算的時候,首先要將實驗數據的采樣值進行擴大,使其更符合實際的數值。為了不對計算精度產生影響,取樣時候的數據擴大倍數為250~350倍,對測量數據的網絡傳輸協議進行指令的配置,配置結果如表2。

表2 網絡配置指令

變電站電測儀表進行環境網絡設置之后,檢查設備是否有短路等現象的發生,如果發現實驗設備出現異常應及時進行更換,并檢查電壓和接線問題。在實驗電路正常的運行的前提下,連接使用電路到PC端。顯示器中顯示仿真數據和參數。

3.3 無信號干擾環境下的實驗分析

基于上述提出的儀表計量誤差校正方法,在無信號電力系統輸出干擾條件下開展誤差校正試驗,實驗各項基本條件均以電力系統的額定條件為基礎,具體環境參數設置如下:

額定電壓:U=220V

額定電流:I=3.0A(以A相為主)

最大電流:I=5.0A

工作頻率:f=100Hz

實驗環境溫度:23±3℃

實驗環境相對濕度:50%~65%

預設脈沖常數:10000IMP/kWh

當被測電力系統的輸出信號為正弦信號時則證明測試環境可視為理想測試環境,在此環境中開展試驗可得到更加精準的試驗數據。通過電力測量儀表的方式對此電力系統的輸出進行計量,運用本文方法對檢測設備計量過程中出現的誤差數據進行校對,并將校對后的數據輸出當做本次實驗結果進行分析。結果分析將完全參照《交流電測量設備特殊要求第22部分:靜止式有功電能表(0.2S級和0.5S級)》的精度要求進行分析,測得電能測量詳細數據如表3所示。

表3 電力測量儀表電力檢測結果

將上表3中數據進行對比分析可知,使用上述方法對電測儀表的計量誤差進行校對后,其測得數據精度基本符合規定中對測量結果精度的要求。通過此實驗結果可證實上述方法具有可行性,即通過此方法能夠在一定程度上提高變電站電測儀器的計量精度。但該實驗不能代表其可以完全應用到實際當中,即實驗處于無信號干擾下測得的數據無法完全貼合變電站的實際情況。因此,實驗還需要進行一次有信號干擾的試驗分析。

3.4 信號干擾環境下實驗分析

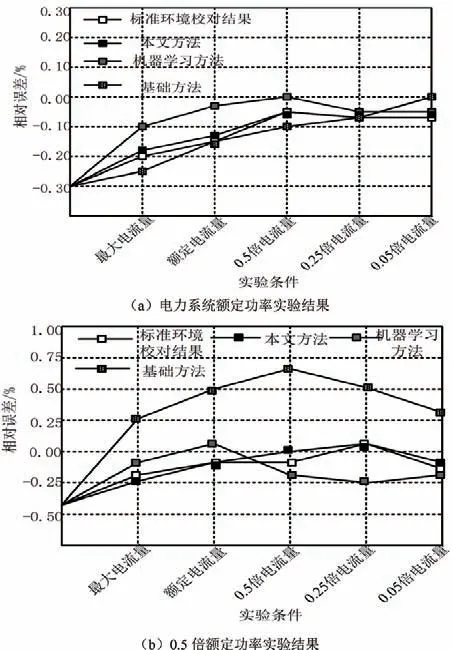

將基礎誤差校正法、標準環境校正發、機器學習法以及本文方法共同置于有信號干擾的環境下進行對比。在實際檢測過程中,會出現日常環境校正結果與計量檢測中心得出的校正結果存在一定差異的現象,為此可利用對比標準結果與實際結果的方式確定不同誤差校正方法的精度。有信號干擾的實驗各項條件與規定均與無信號干擾環境實驗相同,但本次試驗對電流信號疊加5次占比率為15%的干擾信號,本次實驗以A相檢測校正結果作為分析數據。所得試驗結果如圖3所示。

圖3 信號干擾環境下實驗結果

由上圖數據可知,有、無信號干擾條件下本文所提優化方法皆具有較高的校正效果。同時,將上述校正結果與《交流電測量設備特殊要求第22部分:靜止式有功電能表(0.2S級和0.5S級)》的對變電站電檢精度要求進行比對可知,經校正后的結果完全符合精度要求,由此可證明該方法的誤差校正能力較高。對比其他兩種方法后可知,其實際校正結果與專業計量檢測得出的誤差校正結果相差較大,并且數據精度與上述標準差距較大。

3.5 測試結果

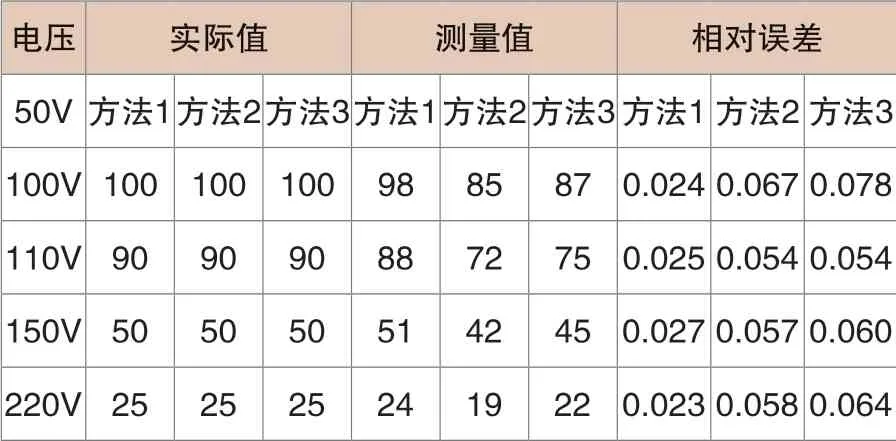

將測試電路的按照電壓進行分類,利用變電站電測儀表對電路進行測量,觀察三種誤差處理方法的處理效果。實驗結果如表4所示,本文設計的方法為方法1,電磁誤差處理方法為方法2、系統誤差處理方法為方法3。

表4 測量相對誤差

實驗結果如表4所示,展示了測量的有效值在5種電壓的變化下的誤差值結果。本文設計的方法的相對測量誤差在0.03以下,而傳統的兩種方式的誤差在0.05~0.08不等,相比之下本文設計的誤差處理方式的處理效果更好。

4 結語

本文對變電站電測儀表的四種誤差進行了簡單的介紹和分析,并針對誤差產生的原因設計了變電站電測儀表測量誤差處理的有效方法。本文設計的方法可以幫助工作人員在電測儀表的實際測量當中降低測量誤差,并根據合適的場景選擇合適檢測技術,增加了變電站檢測的科學性,為了測量結果準確性的提升作出了貢獻。