腹腔鏡前列腺癌根治術后電生理技術早期干預恢復控尿功能的臨床療效觀察

魏健文 尹文俊 陳澤楷 凌木安 陳潔 潘斌

暨南大學附屬第一醫院泌尿外科,廣州 510630

前列腺癌是男性泌尿生殖系統常見的惡性腫瘤,居全球男性惡性腫瘤發病率的第2位[1]。由于生活方式轉變、人口老齡化加劇、前列腺癌診治水平提高,我國前列腺癌發病率呈逐年上升趨勢。局限性前列腺癌的治療中,前列腺癌根治術為首選的治療手段[2],而其術后常見的并發癥尿失禁發生率為4%~40%[3],治療前列腺癌根治術后尿失禁常用的方法是盆底肌恢復訓練,然而仍有大量患者術后控尿功能恢復慢,療效差。電生理適宜技術作為一種融合中醫共振理論及現代電生理學的治療技術,通過在遠紅外可視化狀態下實現電生理參數的精準選擇,低頻脈沖電流(1~1 000 Hz)可引起肌肉的單次收縮,它不易引起肌肉疲勞及不適感,用于刺激盆部神經,使盆底肌群收縮,達到對盆底肌群進行功能訓練的目的,且還可以通過對動靜脈的電刺激作用,促進全身和局部血液循環,增加靜脈血回流,減少水腫,改善經絡不通,以此達到術后快速恢復控尿功能,改善尿失禁癥狀。本研究通過對5 例行腹腔鏡前列腺癌根治術后患者早期電生理適宜技術可視化個體化治療實現術后早期恢復尿控,療效確切,現報道如下。

資料與方法

1、一般資料

收集2021 年7 月至12 月暨南大學附屬第一醫院泌尿外科行筋膜間腹腔鏡前列腺癌根治術并早期電生理技術干預5 例患者臨床資料,年齡56~70(63.20±6.14)歲;前列腺特異性抗原為(122.73±219.56)μg/L;臨床分期:cT2b 2 例、cT2c 1 例、cT3a 1 例、cT3b 1 例;2 例 Gleason 評分 4+3=7 分,1 例 Gleason 評分 3+5=8 分,1 例 Gleason 評分 4+4=8 分,1 例Gleason 評分4+5=9 分。患者及家屬知情同意,且簽署知情同意書;本研究經暨南大學附屬第一醫院倫理委員會批準。

2、方法

2.1、手術方法 采用筋膜間技術腹腔鏡前列腺癌根治術+盆腔淋巴結清掃。均采取全身麻醉,仰臥位,頭低腳高位。常規五孔法經腹腔入路,放置Trocar,首先進入Retzius間隙,清理前列腺表面脂肪,打開盆底筋膜,縫扎背深靜脈復合體(DVC),離斷膀胱頸,顯露輸精管、精囊,游離前列腺后方、側方,在盆內筋膜與前列腺周圍筋膜間分離,在其后外側保留部分神經血管束,夾閉離斷前列腺側血管蒂,緊貼前列腺尖部離斷背深靜脈叢,并處理前列腺尖部尿道。術中保留足夠尿道長度和膀胱頸口。膀胱尿道無張力吻合后,將膀胱頸前壁與恥骨前列腺韌帶縫合。

2.2、可視化個體化經皮低頻神經肌肉電刺激方法 術后第3 天進行可視化精準電生理診斷與治療。治療前,首先采用醫用紅外熱像儀(PRISM 640A/PRISM 384A)對全裸患者進行全方位拍攝,進行可視化電生理診斷,選擇個體化參數,再行精準電生理治療(低頻神經肌肉治療儀型號:BioStim pro 和BioStim ble 佛山市杉山大唐醫療科技有限公司)。電生理治療參數和電極片粘貼位置為BB8:10 Hz/300μs動脈循環,BB16:2 Hz/280 Hz靜脈循環,BB27:48 Hz/180 μs動脈循環,BB30:10 Hz/480 μs 淋巴循環,EE21:36 Hz/300 μs血管平滑肌;電極片均貼在“曲骨,三陰交”穴位處。DD1:8 Hz/500 μs,20 Hz/350 μs Ⅰ類肌,DD211:25 Hz/500 μsⅠ類肌,DD297:36 Hz/350 μs Ⅱ類肌,DD211 與 DD297交替;電極片均貼在會陰盆底肌。CC16:25 Hz/300μs陰部神經,CC39:96 Hz/150μs交感神經,電極片均貼在“曲骨,骶骨八髎穴”穴位處。逐漸遞增電流刺激強度,直至調整到患者最適電流強度維持。每天治療1 次,每次70~110 min,連續治療5~9 d。

3、觀察指標

(1)國際尿失禁咨詢委員會尿失禁問卷表簡表(ICI-Q-SF)[4]。治療周期結束后,對患者進行ICI-Q-SF 評分調查,其中主要由3 部分組成,包括漏尿的次數(0~5 分)、漏尿的量(0~6 分)及對日常生活影響程度(0~10 分),3 項相加統計得分情況,ICI-Q-SF 分值越高表示尿失禁越嚴重。(2)尿失禁生活質量問卷(I-QOL)[5]。治療周期結束后,對患者I-QOL 評分調查,分數越高,則表明患者對當前生活質量滿意度越高。(3)24 h 尿墊使用量。記錄患者24 h使用尿墊的片數,評估患者24 h漏尿量,尿墊使用片數越少,漏尿量越少,則說明控尿功能越好。

結 果

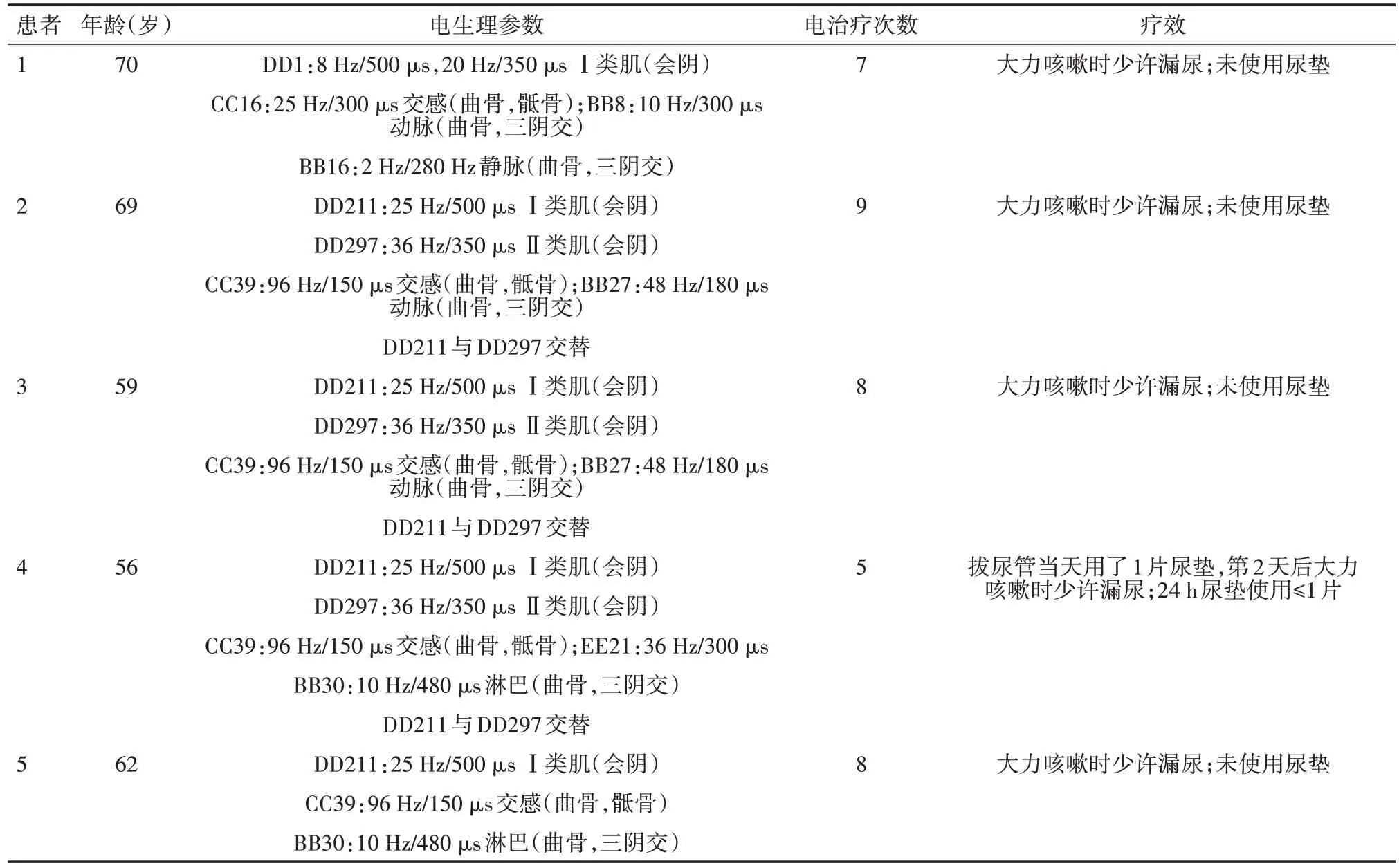

所有患者均順利完成手術,無中轉開放手術,無直腸損傷。手術時間(5.92±1.35)h,出血(42.00±10.95)ml,盆腔引流管拔除時間(4.20±1.10)d,1例術后出現發熱,對癥處理后好轉;余患者未見明顯手術相關并發癥。術后第3 天進行可視化精準電生理診斷與治療,其中1 例患者因術后發熱第6 天開始治療。按計劃進行治療,并無出現不良反應事件。術后2 周拔除尿管,5 例患者均大力咳嗽時出現少許漏尿,1例拔尿管當天使用了1片尿墊,24 h尿墊使用量≤1片,4 例未使用尿墊。治療周期(7.40±1.52)d,治療后ICI-Q-SF評分(2.80±1.64)分,I-QOL 評分(94.00±3.08)分,均評定為術后早期恢復控尿功能。見表1。

表1 5例前列腺癌患者筋膜間腹腔鏡前列腺癌根治術后電生理技術早期干預的臨床資料

討 論

臨床上治療局限性前列腺癌的方法是手術治療,腹腔鏡下根治性前列腺切除術仍為我國主流的術式[6],具有創傷小、術野和結構清楚、術中出血量少、術后恢復快、術后對患者生活質量影響小等優點,然而又因前列腺結構的復雜性及變異性,腹腔鏡手術難度極高,增加術后并發癥的風險,而尿失禁是前列腺癌根治術后常見的并發癥之一,發生率達4%~40%。對患者的生活質量帶來相當大的困擾。

前列腺癌根治術后尿失禁具體的發病機制尚未明確,多數認為與膀胱頸及部分前列腺尖部尿道被切除,導致控尿結構損傷相關,且術中有可能損傷遠端括約肌、筋膜、盆底肌肉及韌帶等,加之術中出血、腫瘤浸潤、術后粘連等相關因素,都極易導致術后尿失禁的發生[7]。前列腺癌根治術后早期尿失禁治療缺乏有效方法,通常采用盆底肌肉訓練進行功能鍛煉,但效果不理想[8]。尋找合適有效、治療周期短、易操作的術后輔助治療,提高早期即刻控尿,改善患者生活質量,仍是臨床關心的熱點。

本研究中均采用筋膜間腹腔鏡前列腺癌根治術,文獻報道筋膜間腹腔鏡前列腺癌根治術早期尿失禁的發生率約為17%[9],本組在術后輔以電生理適宜技術可視化個體化治療的探索,5 例患者早期恢復即刻控尿功能,1 例拔尿管當天使用了 1 片尿墊,24 h 尿墊使用量≤1 片,4 例未使用尿墊 ,治療后 ICI-Q-SF 評分(2.80±1.64)分,I-QOL 評分(94.00±3.08)分,療效滿意。電生理適宜技術是一項安全、可靠、無創、療效確切的治療手段,已廣泛應用于婦產科、心內科、中醫科、康復科及圍術期快速康復治療,但在泌尿男科疾病的防治應用卻是一個嶄新的技術項目,需要研究和探索。

本研究5 例患者早期即刻控尿,且并未出現明顯相關不良事件,證實電生理適宜技術可視化個體化治療應用于腹腔鏡前列腺癌根治術后患者早期恢復控尿功能是安全、有效、可行的。通過可視化精準電生理診斷,選擇患者個體化參數進行治療,促使組織細胞去極化,促進血液循環、興奮神經肌肉組織,促進組織修復。針對前列腺癌根治術患者,采用術后第3 天,每天治療 1 次,每次70~110 min 精準電生理治療,通過低頻脈沖電刺激相關血管、淋巴管、神經及盆底肌,達到治療目的。在此強調電生理技術的早期干預。在5 例患者治療期間,另外1 例62 歲患者,筋膜間腹腔鏡前列腺癌根治術后,未予以電生理技術早期干預,拔尿管后持續無意識漏尿,不能控制,每天用尿墊≥10張,之后回暨南大學附屬第一醫院接受電生理治療,治療40 次后尿失禁基本控制,每天用尿墊≤1張,目前仍繼續電生理治療。出現尿失禁后再用電生理治療取得滿意療效所用時間基本是術后早期電生理干預的4~8 倍,由此可見早期電生理干預的重要性。我們推測電生理治療的可能機制是刺激陰部神經引起尿道外括約肌和盆底肌的收縮。刺激交感神經興奮,激動膀胱括約肌上的α 受體,引起膀胱括約肌收縮[10-11]。刺激動脈增加對盆腔交感和副交感神經、盆底肌的營養作用。刺激靜脈增加盆腔靜脈血回流,減少水腫,從而早期恢復控尿,提高患者生活質量[12-13]。但仍須對機制進一步深入研究證實。

綜上所述,電生理適宜技術可視化個體化提前干預應用于腹腔鏡前列腺癌根治術后患者早期恢復控尿功能是安全有效的。因本研究樣本量較小,缺乏相應的對照組,且對術后遠期的治療效果尚不明確,得出的結論仍需更多樣本的循證醫學證據來支持,但此項技術發展前景可觀,有望成為未來前列腺癌根治術后防治尿失禁的標準輔助療法。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突