粵澳教師共建婦產科案例混合式教學模式的應用研究

章雪玲 黃美凌 劉春玲 孫卓然

1廣州醫科大學附屬第三醫院產科三區,廣州 510150;2廣州醫科大學附屬第三醫院護理部,廣州 510150;3廣州醫科大學護理學院,廣州 510180

國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確指出粵港澳大灣區發展中要推動粵港澳教育合作發展[1]。廣東地區與澳門地區毗鄰,由于政治制度、文化背景、管理體制的不同,使護理教育存在一定的差異性。護理教育資源共建共享是縮小區域教育差異性和培養粵港澳大灣區應用型護理人才的重要環節[2-3]。護理人才的專業能力是確保服務對象能得到安全、高質量護理服務的保證;而護理教育則是實現這一保證的橋梁[4]。自我導向能力和臨床決策能力是最重要的護理專業能力,近年來,越來越受到重視和關注。自我導向學習能力是學習者根據其自身社會角色、職業特點和個人需求,自主設定學習目標,規劃學習過程,尋求學習資源,選擇學習策略并評估學習效果的學習活動過程。護理臨床決策是護理人員通過評估患者病情,結合理論知識和實踐經驗對患者的健康問題通過護患互動做出判斷的復雜過程,對于提高臨床實習效果具有重要的指導意義[5-8]。因此,本研究旨在聯合粵澳兩地區高校和臨床實踐基地,通過婦產科臨床案例驅動共建“線上+線下”混合式教學模式,探索改革模式在婦產科實習護生臨床護理教學中的應用效果。

資料與方法

1、一般資料

選取2019 年至2020 年在廣州醫科大學附屬第三醫院婦產科的全體實習護生為研究對象,共183 名。根據教學倫理原則,采用非同期對照,2019 年 6 月至 12 月 91 名實習護生為對照組,采取臨床護理常規教學法;2020 年6 月至12 月92 名實習護生為觀察組,采取“線上+線下”混合式教學模式。納入標準:(1)全日制護理專業學生;(2)知情同意并全程參與本研究。排除標準:(1)非全日制護理專業學生;(2)中斷實習或轉實習點,對照組有1 名護生實習后期轉實習點退出研究后對照組為90 名。對照組男9 名、女81名,年齡(21.77±1.14)歲,本科72名、大專18名,獨生子女15 名,基線調查自我導向學習能力(227.28±26.13)分,臨床決策能力(128.13±14.47)分。觀察組男7 名、女85 名,年齡(21.74±1.05)歲,本科 78 名、大專 14 名,獨生子女 14 名,基線調查自我導向學習能力(228.06±26.75)分,臨床決策能力(130.14±13.91)分。兩組護生性別、年齡、學歷、是否為獨生子女、自我導向學習能力、臨床決策能力等基本資料比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

2、研究方法

(1)對照組采取臨床護理常規教學法由臨床護理教師以課件結合臨床案例的形式來講解理論知識、要點,實習護生可當場提出疑問,護理教師予以解答。(2)觀察組采取“線上+線下”混合式教學法。①由粵澳兩地區婦產科護理教師集合婦產科臨床案例,選擇適合粵澳兩地區婦產科臨床護理教學的案例,共建婦產科微課,以“512教學平臺”為依托,發布課程教學任務;護生用微信號綁定“512 學習平臺”,根據教師發布的教學任務進行線上學習,在平臺上與老師互動,針對微課程案例的重難點問題,收集文獻資料進行作業訓練。②每月出科前,組織以護生為中心的翻轉課堂。護生以學習小組(4~5 人一組)為單位展開翻轉課堂,通過角色演示和口頭匯報的方式完成情景任務,角色分工由實習護生自主確定,組長總結展示后仍無法解答的疑難點問題。在學生進行展示期間教師全程陪伴,聽取學生們提出的疑難點問題,適時引導學生思考和解答,并在最后對學生的翻轉課堂過程進行點評和補充。

3、調查工具

(1)《自我導向學習能力量表》由沈王琴和胡雁[9]翻譯,包括學習意識、學習行為、學習策略、學習評價及人際關系技能5 個維度,每個維度有12 個條目。采用Likert 5 級計分法,以“5 分一直、4 分經常、3 分有時、2 分很少、1 分從不”計分,總分60~300 分。分值越高,表示自我導向學習能力越高。該量表總 Cronbach′s α 系數為 0.966,總量表的內容效度指數(CVI)為0.963。(2)《護理臨床決策量表》由Jenkins[10]研制,袁浩斌[11]翻譯成中文并根據本地文化特點進行語言修正。主要用于測評護理學生的臨床決策力,包括搜尋備選方案、明確決策的目標與價值、評價與再評價結果、搜尋信息與吸收新信息4 個方面的感知,反映其決策意識。要求學生根據自己在照顧患者過程中的決策行為進行自我評價。量表有40 個條目,采用Likert 5 級計分法,22 個條目為正向評分,以“5分總是、4分經常、3分有時、2分很少、1分從不”計分。18 個條目為負向評分,總分40~200 分(中間值120 分),分數越高,表明臨床決策的感知程度越高,有較好的決策意識。此量表 Cronbach′s α 值為 0.83。CVI 為 0.89,具有良好的信度和效度。

4、評價方法

對比兩組的自我導向學習能力和護理臨床決策能力。實習結束前1 周向學生發放《自我導向學習能力》《護理臨床決策量表》。回收有效問卷182份,有效回收率100.0%。

5、統計學方法

選取 G*Power 軟件[12]進行樣本量計算,選擇 Excel 2016 軟件通過雙人核對方式錄入數據,并進行分類整理和查缺補漏,運用SPSS 統計軟件包分析數據,計量資料符合正態分布,以均數±標準差()表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗,計數資料采用卡方檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

結 果

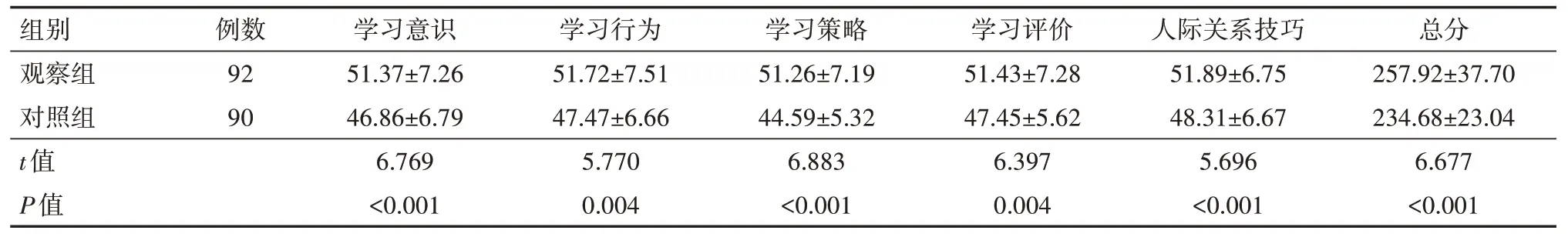

1、自我導向學習能力比較

觀察組護生的自我導向學習能力評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組護生的自我導向學習能力比較(分,)

表1 兩組護生的自我導向學習能力比較(分,)

注:2019年6月至12月實習護生為對照組,采取臨床護理常規教學法;2020年6月至12月實習護生為觀察組,采取“線上+線下”混合式教學模式

總分257.92±37.70 234.68±23.04組別觀察組對照組例數92 90學習意識51.37±7.26 46.86±6.79學習行為51.72±7.51 47.47±6.66學習策略51.26±7.19 44.59±5.32學習評價51.43±7.28 47.45±5.62人際關系技巧51.89±6.75 48.31±6.67 6.677<0.001 t值P值6.769<0.001 5.770 0.004 6.883<0.001 6.397 0.004 5.696<0.001

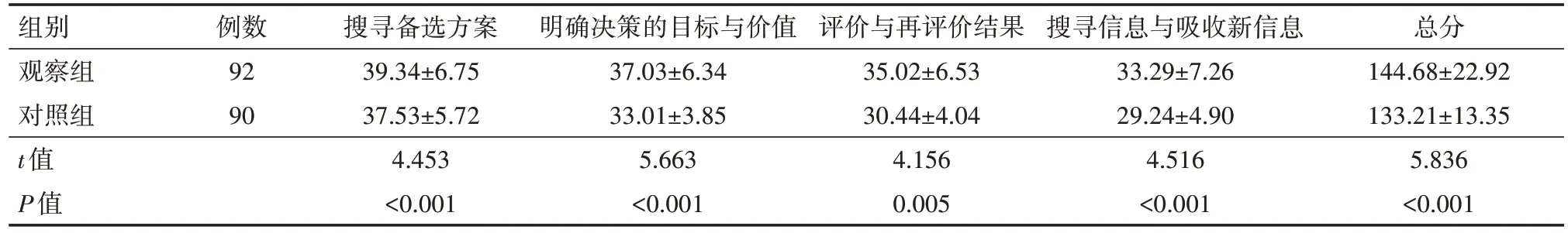

2、護理臨床決策能力比較

觀察組護生的護理臨床決策能力評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組護生的護理臨床決策能力比較(分,)

表2 兩組護生的護理臨床決策能力比較(分,)

注:2019年6月至12月實習護生為對照組,采取臨床護理常規教學法;2020年6月至12月實習護生為觀察組,采取“線上+線下”混合式教學模式

總分144.68±22.92 133.21±13.35 5.836<0.001組別觀察組對照組t值P值例數92 90搜尋備選方案39.34±6.75 37.53±5.72 4.453<0.001明確決策的目標與價值37.03±6.34 33.01±3.85 5.663<0.001評價與再評價結果35.02±6.53 30.44±4.04 4.156 0.005搜尋信息與吸收新信息33.29±7.26 29.24±4.90 4.516<0.001

討 論

1、粵澳地區聯合構建基于“微課+翻轉課堂”的線上+線下混合式教學模式實現資源共享

廣東高等教育體系較大,層次與類型豐富,可拓展的市場空間較大,但整體水平有待提升,國際深度合作有待加強[13]。澳門地區的高等教育發展基礎和模式國際化程度高,教學與科研國際影響力大,在國際護理領域具有良好的口碑與發展勢頭,然而不足的是由于兩地健康衛生資源有限,使得科教融合、產教融合受到一定局限[14]。自澳門回歸祖國后,目前澳門地區護理教育達到學位學士層次,課程設置主要以專科課程設置為主,成立全澳護理臨床教師培訓委員會,注重培養國際性應用護理人才[15]。但由于澳門地區護士人力資源短缺,臨床帶教人員不足,對護理學生的臨床實習造成一定的影響;且澳門地域較小,人口基數小,學生接觸的病例數相對較少[16]。粵澳兩地區婦產科臨床護理教學方法雖然存在差異性,但本研究將協同理論作為粵澳護理婦產科臨床護理實踐混合式教學模式共建案例的研究理論支撐基礎,通過聯合粵澳兩地區的高校和臨床實踐基地進行合作交流共建婦產科案例微課,推行“線上+線下”臨床護理混合式教學模式,共享教學資源,將粵澳兩地區婦產科臨床護理教育視為一個整體開放性系統,而兩地各自為一個子系統,兩者之間既存在獨立也存在協同合作關系,有利于實現資源共享。

2、粵澳地區聯合構建基于“微課+翻轉課堂”的線上+線下混合式教學模式提升護生自主學習能力和臨床決策能力

婦產科護理領域臨床實踐是護理教育的重要組成部分[17]。臨床實習的稀缺性在婦產科護理中尤為明顯[18]。目前國內婦產科臨床護理教學方法較多,但未能跟上課程變化的步伐[17],少有“線上+線下”為學生提供教學資源的方法。有研究表明微課堂有利于學生整合碎片時間進行學習,使學習變得唾手可得[19]。而翻轉課堂教學效果較傳統的教學方法效果好,能促進學生主動思考[20-23],但目前這些教學改革主要應用在課堂,在臨床護理教學實踐中應用較少[24]。本研究構建粵澳地區聯合的基于“微課+翻轉課堂”的線上+線下混合式教學模式,不僅為婦產科臨床護理教學提供解決臨床教學案例缺乏、患者配合度低的問題。而且將實際具體的案例引入翻轉課堂,能引起實習護生的學習興趣,學生滿意度達96.7%。能引發學生思考,學生自主導向學習能力達(257.92±37.70)分,促使護生培養搜尋備選方案、明確決策的目標與價值、搜尋信息與吸收新信息,由知識的被動接受者變為主動研究探索者,有利于增強學習意識,強化學習行為,改變學習策略。能在臨床實踐過程中逐步建立和強化護理學生的臨床決策意識,學生的臨床決策能力達(144.68±22.92)分,有利于學生結合自身具備的專業知識與技術,做出與臨床實習環境、患者認可程度等因素相匹配的有意義與價值的臨床護理決策。

綜上所述,本研究構建并實施基于粵澳地區合作的“微課+翻轉課堂”混合式教學模式,通過高校與醫院共同參與教學過程,為護生提供了豐富的教學資源,實現了理論與實踐的緊密銜接。深入挖掘護生的學習潛能、提高護生臨床決策意識和自我導向學習能力。為推進粵澳兩地區院校合作的教育信息化改革,實現“以學生為主”的教學模式提供有效的借鑒。但該改革模式需要學生主動參與,對護理學生的臨床敏銳度和思維活躍度有一定要求,且本研究僅選取某醫院的臨床護理實習生,今后研究樣本范圍有待進一步擴展。