川崎病合并腸梗阻和膿毒癥1例

鄒新飛,陳曉婷,蘇淑芬,朱歡歡,鄭亦男

(廣東省婦幼保健院番禺院區兒科急重癥監護中心,廣東 廣州 511400)

1 病例資料

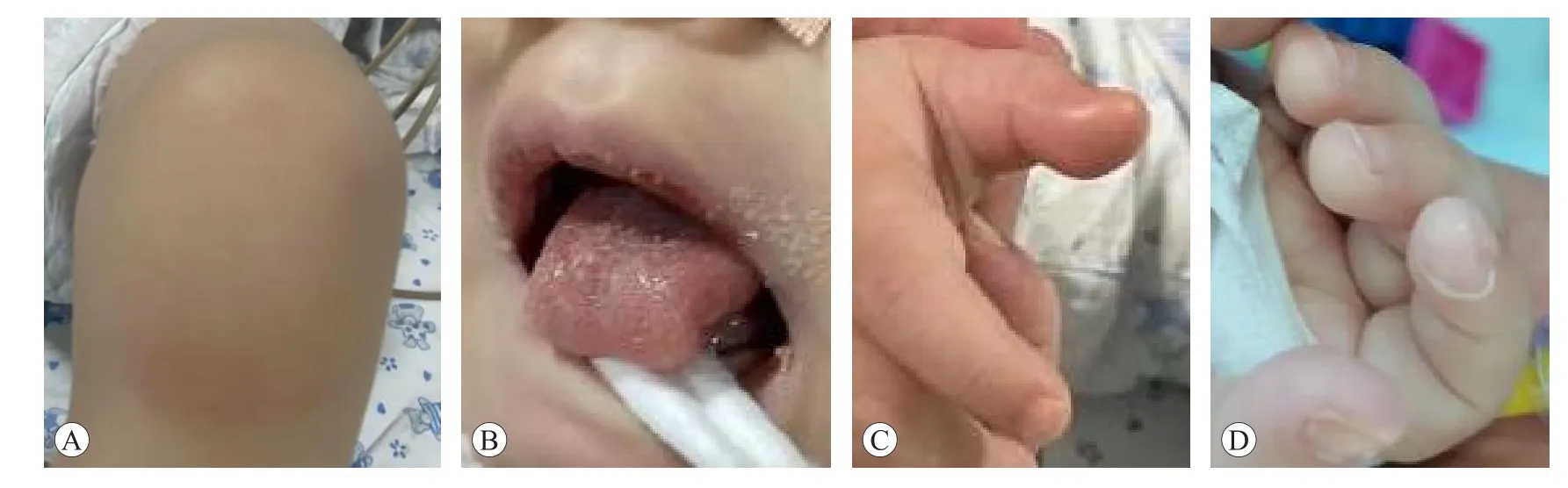

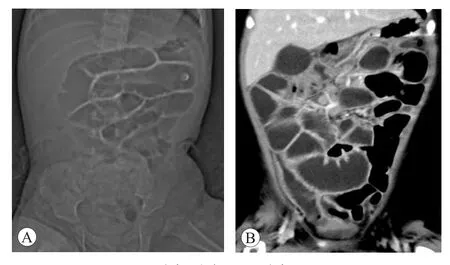

患兒,女,1歲4個月,因“發熱4 d,皮疹1 d”于2021年7月入廣東省婦幼保健院兒科治療。入院4 d前出現反復中高熱,偶有單聲咳嗽、流清涕,無嘔吐、腹瀉、腹脹。先后予奧司他韋、頭孢克洛及頭孢克肟治療,效果欠佳。入院體格檢查:體溫39.3℃,脈搏125次/min,呼吸頻率35次/min,體重9.3 kg。神志清,精神尚可,軀干背部、四肢少量紅色斑丘疹(圖1A),壓之褪色。淺表淋巴結未觸及腫大。眼瞼無水腫,雙側球結膜充血。口唇無皸裂,咽稍充血,扁桃體無腫大。心、肺、腹、肛周、關節、四肢及神經系統未見異常。輔助檢查:白細胞數正常,中性粒細胞為主,中度核左移,大部分細胞見中毒顆粒及空泡。腹部X線提示腸管積氣積液并擴張(圖2A)。入院第1天考慮膿毒癥、急性支氣管炎,給予吸氧和美洛西林舒巴坦、阿奇霉素抗感染治療。入院第2天出現腹脹、腹痛,全腹可疑壓痛、反跳痛,腸鳴音減弱。血培養查出革蘭氏陰性桿菌(洛菲不動桿菌),腹部CT提示小腸廣泛擴張(圖2B),診斷為膿毒癥、麻痹性腸梗阻,給予甲硝唑、亞胺培南西司他丁治療,但高熱難退,腹脹加重,精神反應差,給予擴容、多巴胺維持治療,效果欠佳。入院第3天出現不典型口唇皸裂(圖1B)、舌面充血、指端輕微腫脹(圖1C),考慮川崎病,給予靜脈注射免疫球蛋白(2 g/kg),輔以補液、口服阿司匹林等治療。發熱熱峰明顯下降,腹脹緩解,精神好轉,但仍有反復中低熱,第12天見指端少量不典型脫皮(圖1D),復查血沉83 mm/h、C反應蛋白17 mg/L,考慮靜脈注射免疫球蛋白無反應型川崎病,再次輸注靜脈注射免疫球蛋白(2 g/kg)治療,第13天起體溫恢復正常,第16天治愈出院。出院后無發熱,超聲心動圖未見冠狀動脈異常。

圖1 患兒體征

圖2 患兒腹部影像學檢查

2 討論

川崎病又稱皮膚黏膜淋巴結綜合征,是一種病因不明的急性自限性血管炎,主要累及中小動脈,多發生于5歲以下的兒童,約有25%未經治療的患者會出現冠狀動脈病變。川崎病臨床上主要表現為發熱、雙側球結膜充血、皮疹(包括卡介苗接種處發紅)、口唇及口腔的變化(唇紅、草莓舌、口咽部黏膜彌漫性充血)、四肢末梢改變(急性期手足發紅、腫脹,恢復期甲周脫皮)、非化膿性頸部淋巴結腫大[1-2],發病機制尚不明確,可能與腸系膜動脈血管炎伴腸缺血及肌間神經叢損害、動脈血栓形成等因素相關[3-5]。研究報道胃腸受累的比例分別為2.3%和4.6%[6-7],腸梗阻僅占0.6%[8-9]。一項針對302例川崎病患者的多中心研究顯示,腹部和胃腸道癥狀(如腹痛、嘔吐和腹瀉)可能使診斷復雜化,導致治療延遲,并與靜脈注射免疫球蛋白耐藥和嚴重冠狀動脈瘤相關[10]。Colomba等[11]的研究發現,發熱、腹痛和嘔吐為腸道受累的川崎病病例最常見的癥狀,腸梗阻是腹部平片、CT等檢查最常見的征象,而所有病例在腸道癥狀后均出現典型的川崎病癥狀和體征,與本例患者情況相似。

本例患者早期癥狀不典型,以發熱、皮疹及腹部癥狀為主,炎癥指標明顯異常,早期血培養提示革蘭陰性桿菌,臨床提示腸梗阻、膿毒癥,如果單一考慮為膿毒癥及其引起的胃腸道損害,或機械性腸梗阻引起腸黏膜受損、菌血癥、膿毒癥,就容易漏診川崎病,延誤治療,可能增加手術創傷、腸壞死、冠脈受累風險。近年來,國內醫師越來越關注川崎病合并急腹癥的診治,盡管絕大多數川崎病并發腸梗阻經保守治療可獲得滿意的療效,無遠期并發癥出現,但如果診療不當,易增加過度醫療、剖腹手術創傷、甚至死亡的風險[12-13]。

綜上所述,臨床工作中,如果遇到以發熱、皮疹、腹部癥狀為主的患兒,在抗感染治療效果不佳時,需警惕川崎病,及早診斷,針對性給予靜脈注射免疫球蛋白治療,減少誤診、漏診的發生。