黑臭水體底泥調查分析及達標清淤量研究

路文典 龔 浩 徐 超

(中電建生態(tài)環(huán)境集團有限公司,廣東 深圳 518101)

底泥是黑臭水體的內源污染源,當上覆水體中營養(yǎng)鹽濃度高于底泥中營養(yǎng)鹽濃度時,底泥就會擔當“匯”的角色,吸納上覆水體中的的污染物。反之,當水體中營養(yǎng)鹽濃度低于底泥中營養(yǎng)鹽濃度時,底泥就會擔當“源”的角色,持續(xù)向水體釋放污染物,造成水質惡化。同時,有機質通過吸附、絡合沉積物中的重金屬,改變和影響這些污染物的生態(tài)毒性及環(huán)境遷移行為,加劇河流污染程度[1]。對于黑臭水體,為了保證水質達標,對底泥進行達標清淤(是以吸附解吸實驗結果得到上覆水為地表水質Ⅴ類水標準時平衡濃度對應的底泥清淤深度)勢在必行。

清淤深度過小,不能去除污染較重的污染層,達不到清淤的目的;清淤深度過大,則可能對河道底部生態(tài)系統(tǒng)造成難以恢復的破壞,對水生態(tài)系統(tǒng)的生存發(fā)展構成威脅,并會削弱河道底泥對外源性污染物輸入后的緩沖作用,對后期的水體生態(tài)修復造成困難,且清淤深度的增加直接大幅增加了清淤成本。因此,確定合理的達標清淤深度及清淤量意義重大。本文以茅洲河流域(寶安片區(qū))為例,介紹黑臭水體底泥調查勘測、分析及達標清淤量確定思路,為類似工程提供借鑒。

1 茅洲河流域底泥清淤背景及范圍

茅洲河是深圳第一大河,流經(jīng)深圳的寶安區(qū)、光明區(qū)及東莞市的長安鎮(zhèn),出口匯入伶仃洋,總流域面積344.23km2,干流全長30.69km,其中寶安區(qū)境內干流河長19.71km,流域面積157km2,共有干、支流19條,河道總長度96.56km。茅洲河干流上游堤距寬約60m,中下游逐漸變寬,至入海口堤距由200m逐漸放寬至330m。20世紀90年代,茅洲河流域內工業(yè)化、城鎮(zhèn)化迅猛發(fā)展,工業(yè)、生活、第三產(chǎn)業(yè)污染急劇增加,而流域內污水處理及配套排水設施建設嚴重滯后,大量污染物直排進入茅洲河干支流,茅洲河全線成了“墨汁河”“臭河”,成為珠三角地區(qū)污染最嚴重的河流。而底泥污染是致其黑臭的關鍵因素之一,需要對污染底泥進行清除。

茅洲河寶安段污染底泥清淤范圍包括17條干支流及4個排澇工程,17條河道分別為茅洲河、沙井河、羅田水、老虎坑水、龜嶺東水、塘下涌、沙浦西排洪渠、松崗河(含樓崗河)、東方七支渠、潭頭渠、潭頭河、新橋河、萬豐河、石巖渠、道生圍涌、共和涌和衙邊涌;4個排澇工程分別為橋頭片區(qū)排澇工程、沙浦北片區(qū)排澇工程、燕羅片區(qū)排澇工程、衙邊涌片區(qū)內澇整治工程。清淤主要工程量集中在茅洲河干流及其支流沙井河流域,約占總清淤量的89%,底泥清淤研究以此為重點。

2 底泥勘測評價分析路徑

2.1 技術路線

通過勘查取樣,對污染底泥進行物理、化學指標分析,查明底泥土層性質、污染狀況,為確定底泥達標清淤范圍、深度以及清淤量提供依據(jù)。污染分析技術路線見圖1。

圖1 污染分析技術路線

2.2 勘察路徑

因工程區(qū)域涉及的空間跨度較大,平面定位采用手持GPS進行,垂直定位是在岸邊設立高程控制點,采用水面高程傳遞法用全站儀測量控制。

勘測點位布設按照100~200m左右設置觀測斷面,300~400m左右設置勘測斷面,300~500m左右間隔設置控制斷面。河寬小于200m的斷面設置1~2個采樣點,河寬大于200m的斷面設置2~3個采樣點,局部地形變化較大處、入海口處或水污染較重水域酌情加密布設勘探點位。

采用工程鉆機鉆取柱狀樣,柱狀樣采集打開后,按20~50cm不等的間隔,人工采集不同深度的底泥樣品。根據(jù)污染程度對底泥進行分層。

a.污染層:污染最為嚴重的一層。顏色為黑色至深黑色,呈稀漿狀或流塑狀,有臭味。該層為近年來人類活動的產(chǎn)物。

b.污染過渡層:健康泥層到污染底泥層的漸變層,顏色多為灰黑色,軟塑-塑狀,較污染層密實。

c.健康層:未被污染的底泥層。其顏色保持未被污染的當?shù)赝临|正常顏色,一般無異味,質地較密實。

2.3 達標清淤深度確定路徑

底泥達標清淤深度是污染底泥工程量計算的關鍵,也是清淤設計的難點問題。一是要用科學的方法評價不同污染類型的底泥,二是要合理地根據(jù)底泥垂向變化分析確定其污染變化的拐點。

根據(jù)底泥分層樣品測定的污染物含量數(shù)據(jù),進行底泥中物理指標、營養(yǎng)鹽、重金屬的污染程度分析,進行水平及垂向變化分析。根據(jù)泥水界面營養(yǎng)鹽釋放理論確定的底泥達標清淤標準,結合污染底泥釋放風險對氮磷營養(yǎng)鹽污染程度進行評價,利用重金屬潛在生態(tài)風險指數(shù)對重金屬污染程度進行評價,結合有毒有機物生態(tài)效應評價,對不同類型污染底泥的污染程度進行綜合評價,分析確定不同類型底泥的達標清淤深度。

3 底泥污染現(xiàn)狀調查檢測

3.1 干流黑臭底泥厚度及分層調查

為初步判定茅洲河干流黑臭底泥的厚度,在干流上布置了五個典型斷面,每個斷面布置左中右3個典型鉆孔,每孔鉆深2~3m。根據(jù)取芯土樣,黑臭底泥與污染較輕的土樣之間有較為明顯的顏色分界線,黑臭底泥的厚度在0.4~1.8m之間,普遍在1m左右。在普查的5個斷面中,有3個斷面是中間薄、兩邊厚,有2個斷面是中間厚、兩邊薄,見圖2。

圖2 干流典型斷面底泥厚度分布

底泥多為浮泥—淤泥,呈流塑狀,顏色為黑色,腐臭味較重。

3.2 底泥污染指標檢測

3.2.1 檢測點分布

為了檢測現(xiàn)狀底泥污染狀況,在干支流布置了46個檢測斷面,根據(jù)河面寬度每個斷面取1~4個檢測點,共布設86個點位,取樣深度0~3m,詳見圖3。分別在每個檢測點的0.5m、1.0m、1.5m取樣進行檢測,個別點位在2.0m、2.5m取樣進行檢測。為便于分析,檢測點布設共分為3個區(qū),其中茅洲河干流以支流沙井河為界分為兩個區(qū),上游為A區(qū),下游為C區(qū),支流沙井河為B區(qū)。

根據(jù)底泥淤積厚度和現(xiàn)場可辨的污染情況,將底泥按照污染情況分為污染層、污染過渡層、過渡層、健康層等層級進行分析。

3.2.2 檢測項目及指標

底泥檢測項目及指標見表1。

圖3 底泥勘測點位布設圖

4 底泥污染評價分析

根據(jù)取樣檢測數(shù)據(jù),茅洲河流域底泥污染物主要為營養(yǎng)鹽、重金屬和有機物污染。因此,本文采用3種不同類型的污染物評價方法對底泥污染程度進行評價。

4.1 營養(yǎng)鹽污染評價分析

采用底泥沉積物單因子污染指數(shù)法對底泥營養(yǎng)鹽污染進行評價[2]:

Si=Ci/Cs

(1)

式中:Si為底泥污染因子i的單項污染指數(shù);Ci為底泥污染評價因子i的實測值;Cs為底泥污染因子i的評價標準值。

根據(jù)文獻[2],本研究TN評價標準值取550mg/kg,TP評價標準值取600mg/kg。

底泥營養(yǎng)鹽污染程度分級標準見表2。

4.1.1 氮營養(yǎng)鹽污染評價

A區(qū)底泥污染層的STN在0.36~6.72之間,平均值2.97,屬于重度污染;過渡層屬于中、輕度污染,健康層底泥STN<1.0,屬于清潔狀態(tài)。

B區(qū)底泥污染層的STN在0.01~7.07之間,平均值3.94,屬于重度污染;過渡層也屬于重度污染,健康層底泥屬于清潔狀態(tài)。

C區(qū)底泥污染層的STN在0.37~11.53之間,平均值3.35,屬于重度污染;過渡層也屬于中度污染,健康層底泥屬于清潔狀態(tài)。

從整體來看,STN均值為2.23,屬于重度污染。其中,最大值11.53,潛在生態(tài)風險較高。分區(qū)采樣點底泥氮營養(yǎng)鹽標準指數(shù)見圖4。

4.1.2 磷營養(yǎng)鹽污染評價

A區(qū)底泥污染層的STP在0.24~9.06之間,平均值3.44,屬于重度污染;污染過渡層和過渡層屬于輕度污染,其它層底泥STP<0.5,屬于清潔層。

B區(qū)底泥污染層的STP在1.73~10.54之間,平均值5.75,屬于重度污染;污染過渡層和過渡層屬于輕度污染,健康層底泥屬于清潔狀態(tài)。

C區(qū)底泥污染層的STP在0.53~10.11之間,平均值4.25,屬于重度污染;其他層均屬于輕度污染。

整體來看,STP均值為1.92,屬于重度污染,潛在生態(tài)風險較高。分區(qū)采樣點底泥磷營養(yǎng)鹽標準指數(shù)見圖5。

圖5 分區(qū)采樣點底泥磷營養(yǎng)鹽標準指數(shù)圖

4.1.3 有機質污染評價

B區(qū)有機質含量最高,最大值高達211679.08mg/kg,均值39526.65mg/kg;C區(qū)平均含量27213.34mg/kg,A區(qū)平均含量24417.52mg/kg。污染集中在深度0~2m的位置,茅洲河有機質污染嚴重。

4.2 重金屬污染評價分析

(2)

(3)

多金屬潛在生態(tài)風險系數(shù)RI計算公式為

(4)

表3 重金屬背景值Cni和生物毒性響應系數(shù)Tri

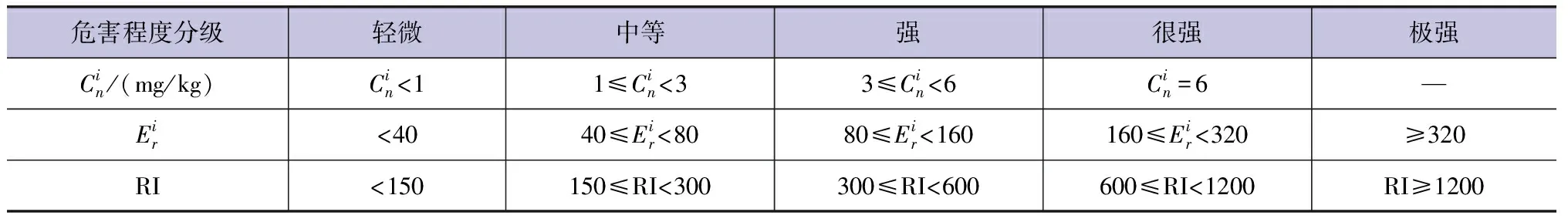

表4 潛在生態(tài)風險指數(shù)等級劃分[5]

根據(jù)計算結果:

A區(qū):0~1m深度,風險均值802,為很強生態(tài)風險;1~3m均值362,為強生態(tài)風險;3~4m均值100,為輕微生態(tài)風險。0~2m深度范圍Cd貢獻率均為最大,其次是Cu和Ni;但是2~3m范圍內,Cu和Ni貢獻率明顯升高,Cd貢獻率僅為第三。

B區(qū):0~1m深度,風險均值1972,為極強生態(tài)風險;1~2m均值1465,仍為極強生態(tài)風險;2~3m均值665,為強生態(tài)風險;3~4m均值133,為輕微生態(tài)風險。Cu對B區(qū)生態(tài)風險貢獻率明顯增大。Cd貢獻率次之,其次是Ni。

C區(qū):0~1m深度,風險均值819,為很強生態(tài)風險;1~2m均值1067,為極強生態(tài)風險;2~3m均值637,為強生態(tài)風險;3~4m均值233,為中等生態(tài)風險。各個深度Cd貢獻率均為最大,Cu和Ni次之。

從整體來看,污染層潛在生態(tài)風險均值為1458,為極強生態(tài)風險;污染過渡層風險均值331,為強生態(tài)風險;健康層120,屬于輕微生態(tài)風險。

重金屬主要污染因子平均濃度分布見圖6。

圖6 重金屬平均濃度分布

5 底泥清淤必要性分析及清淤量確定

5.1 清淤必要性分析

根據(jù)勘察結果,茅洲河干支流底泥量大,富含有機質和營養(yǎng)鹽,重金屬含量高,成分復雜,污染嚴重,臭味明顯;氮、磷釋放通量大,且釋放時間長。即使控制了外源污染物的輸入,如不對底泥進行清淤,茅洲河水質達到地表水Ⅴ類水標準的目標無法得以實現(xiàn)。同時,底泥淤積對河道行洪安全也帶來很大隱患。故此,對茅洲河干支流底泥進行達標清淤勢在必行。

5.2 清淤厚度及清淤量確定

根據(jù)研究結果,結合茅洲河水質達標要求,對不同的區(qū)域實行不同的達標清淤深度,見圖7。總體清淤厚度在0.7~2.5m之間,一般在1.1~1.8m之間。

圖7 茅洲河干支流達標清淤深度

實際清淤量包括凈挖量、超挖量及回淤量,并考慮河道天然縱坡要求。在此基礎上,計算得到A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)的達標清淤量分別為125萬m3、111萬m3、95萬m3,合計331萬m3。

6 清淤實施效果及評價

依據(jù)研究結果,制定了茅洲河底泥清淤及處理處置方案。為了盡量避免清淤過程中底泥污染物擴散到水體中,清淤采用“環(huán)保絞吸式挖泥船+封閉式管道輸送”方案,配合GPS測量精確控制清淤厚度,底泥通過管道輸送到專門的底泥處理廠進行脫水固化。

茅洲河17條干支流底泥清淤工程于2020年6月全部完成,實際完成底泥清淤322.44萬m3,其中干流清淤231.77萬m3,支流沙井河清淤59.5萬m3,其他15條支流清淤31.17萬m3。通過壓濾脫水后的泥餅含水率在40%左右,泥餅用于燒制陶粒,制成透水地磚用于工程中,底泥清淤做到了減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化。

通過清淤共消除Cr、Ni、Cu、Cd、Pb、TN、TP、有機質污染物分別為929t、775t、2580t、7t、162t、5482t、4291t、86385t。同時,底泥余水按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)二級標準處理達標后排放,共處理余水3140萬m3,削減COD、NH3-N、TP分別為345t、534t、129t。通過岸上截污與底泥清淤雙管齊下,2020年7—10月(6月清淤完成)茅洲河國考共和村斷面的氨氮、總磷平均濃度分別為1.26mgL、0.25mgL,兩項的平均指標已達到地表水Ⅳ類水標準[6]。2021年1—7月,共和村斷面平均水質穩(wěn)定達到地表水Ⅳ類標準,清淤效果顯著。

7 結 論

茅洲河流域底泥污染重,污染因子復雜,是影響水質達標的關鍵因素之一。通過勘測采樣,分析了底泥中氮磷營養(yǎng)鹽、重金屬等污染物含量及其空間分布特征,并對污染物進行了源解析。以水質達標為目標,提出了清淤深度和清淤量,為茅洲河開展底泥清淤工作提供了可靠的依據(jù)。通過清淤,結合岸上截污措施,茅洲河國考斷面水質由劣Ⅴ類轉變?yōu)榈乇硭纛悾f明本研究清淤路線及據(jù)此確定的清淤深度是合適的,其研究路線、方法可為類似工程參考。