人口老齡化背景下智能制造對勞動力市場的影響

葛文絢 張瀟悅 楊舒涵

摘要:智能制造是中國制造業的發展方向,對勞動力市場具有深刻影響。文章通過構建智能制造能力評價體系,基于2019年數據采用普通最小二乘法研究人口老齡化背景下智能制造對勞動力市場的影響,并根據實證結論提出具有針對性的建議。

關鍵詞:智能制造;勞動力市場;老齡化;促進效應

一、研究背景

信息技術是中國新經濟發展的重要動力。作為制造業大國,中國經濟高質量發展迫切需要對制造業進行轉型和升級,驅使制造業智能化。智能化代表著中國制造業未來的發展方向,相關部門出臺了《中國制造2025》、《智能制造發展規劃(2016~2020)》等多項重大戰略文件,為智能制造發展提供了有力的制度保障,也推動了產業結構升級優化。

智能制造的發展可能會對制造業的勞動力就業結構產生替代效應,也將對中國原有的勞動力密集型發展模式帶來巨大沖擊。同時,由于人口老齡化嚴重,勞動年齡人口數量不斷下降。因此,智能制造的快速發展與人口老齡化的現狀是我國制造業勞動力市場發生變革的關鍵因素。

二、文獻綜述

技術進步對就業可能同時具有負向的抑制效應和正向的創造效應。Graetz(2015) 對1993~2007年17個國家的機器人應用情況進行研究發現,機器人的普及使得這些國家的平均國內生產總值上升了0.37%,減少了低技能勞動力的工作時長和強度,促進了生產率的顯著提升。王君等(2017) 從理論上分析了人工智能的自動感知、決策和執行功能促使管理扁平化,進而減少對中層管理崗位的需求,因此從短期看存在顯著的人工智能勞動替代效應。孫早等(2019) 基于2001~2015年中國省級面板數據的實證研究發現,工業智能化導致就業結構出現“兩極化”特征,促使先進機器設備替代初中和高中教育程度的勞動力,這種擠出效應主要由較高的區域生活成本導致。

從現有研究看,近年來關于智能制造對勞動力市場的影響研究較多,但在以下方面存在不足:(1)對智能制造的量化困難,缺乏主體界定和指標構建;(2)未考慮當前人口老齡化的嚴重情況與智能制造發展對于勞動力市場的雙重影響。

三、研究設計

(一)智能制造能力評價體系

1. 智能制造能力評價指標構建

本文依照國際指標選取的SMART原則,設立了一套合理的智能制造能力評價體系。由于西藏自治區部分數據缺失,本文選取2019年全國30個省級行政區的數據進行研究。

智能制造發展能力必須以該地區經濟水平及企業現有資金實力為依托,且目前我國智能制造多由大中型企業承擔。同時,智能化需要當代信息技術,互聯網及軟件公司的發展起到技術支撐作用。企業技術創新對智能制造也有重要作用,體現在研發投入及新產品開發等方面。智能制造還必須具備強大的供應鏈體系來保證物流運輸。

因此,本文共選取4個一級指標,12個二級指標作為評價依據。

2. 智能制造能力分析——基于因子分析法

本文采用SPSS統計分析軟件對原始指標數據進行分析,經KMO檢驗和Bartlett檢驗,原始數據適合因子分析。為消除因量綱差異及數量級不同所造成的影響,首先將評價指標數據進行標準化處理,再建立變量相關矩陣R,利用SPSS軟件計算總方差解釋,提取出三個特征根大于1的公共因子,采用凱撒正態化最大方差法進行一次因子旋轉。

從旋轉后的因子載荷信息可得:公因子F1在X1,X4和X5有較大載荷,稱F1為信息生活水平因子;公因子F2在X11、X12和X9上有較大載荷,稱F2為新產品流通因子;公因子F3在X6上有較大載荷,稱F3為產品創新能力因子。

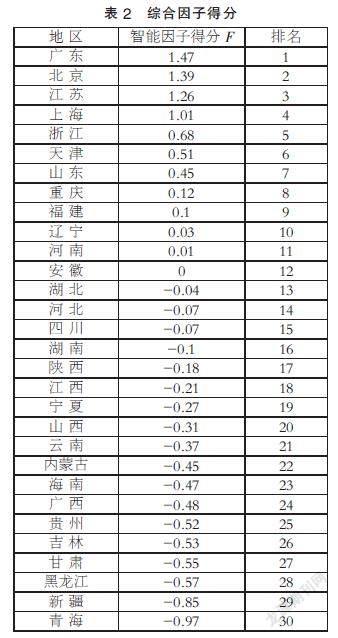

經加權平均計算可得2019年30個省級行政區的綜合得分F:

F=(0.36846F1+0.30604F2+0.10149F3)/0.776

F值代表各地區智能制造發展的相對水平。F>0,該地區智能制造能力高于全國平均水平,反之低于平均水平。從表2中可以看到,目前我國智能制造發展水平較高的區域主要集中在沿海和經濟發達地區。

(二)變量選取及數據說明

本文以智能制造對勞動力市場的影響為主要研究內容,選取制造業就業人數比為被解釋變量,智能因子得分為核心解釋變量,考慮到二者的關系可能受其他因素影響,引入相關控制變量:老年人口撫養比、受教育程度、城鎮化率。所選用數據均來自《中國統計年鑒2020》及各省市2020年統計年鑒。

四、實證分析

(一)回歸方程的構建

本文主要探究智能制造對勞動力市場的影響,選取除西藏外全國30個省級行政區2019年數據,使用普通最小二乘法(OLS)進行回歸,基準回歸模型為:

Y=α+βX+γiXi+ε(1)

其中,Y為制造業就業人數比,X為核心解釋變量智能因子得分,控制變量Xi,i=1,2,3,分別表示老年人口撫養比、受教育程度、城鎮化率。

(二)回歸與檢驗

通過逐步引入控制變量的方法,分析核心解釋變量對被解釋變量的影響,構建正確的回歸方程,同時在回歸過程中消除多重共線性。核心變量X,控制變量X1、X2、X3均通過系數的顯著性檢驗,故保留X1、X2、X3三個控制變量,最終回歸方程為:

Y=-0.0073+0.0386X-0.1494X1-0.3470X2+0.2114X3(2)

核心解釋變量智能因子前系數為正,表示智能制造對制造業就業具有促進作用。X1系數為負,表明老年人口撫養比越大,人口老齡化程度越高,制造業就業人數比越低。X2系數為負,說明受教育程度與就業人數負相關,即教育水平提高使得制造業就業人數減少,勞動力向技術型崗位偏移。X3系數為正,表明城鎮化率越高,城鎮制造業就業人數越多,均符合經濟學原理,因此該模型具有經濟意義。

經由Breush-Pagan、White檢驗,模型不存在異方差性;對模型進行Reset檢驗,F統計量的伴隨概率為0.9721,模型無設定偏誤。

(三)結果分析

1. 回歸結果

地區智能制造水平對制造業就業有明顯正向影響,智能制造因子得分每上升1%,當地制造業就業人數比上升約3.86%。老齡化對制造業就業水平產生負面影響,控制老齡化水平上升將有利于提高制造業就業水平。

2. 智能制造創造就業機會

智能制造能夠填補勞動者因技術、環境等問題因素無法勝任的崗位,使得依賴于這些崗位的其他關聯崗位獲得更多工作可能。智能制造推動了新技術領域發展,催生出大量高精尖專業性崗位。智能制造推動制造業產業升級,擴大了國內外市場,間接創造就業。制造業的智能化轉型升級具有國際化效應,改善制造業國際價值鏈分工地位,也有利于吸引外資,擴大生產規模,增加就業數量。

3. 智能制造推動勞動力結構變化

人工智能會替代簡單的重復性勞動,但較難取代創新型技術崗位,因此體力勞動者將不斷向智力勞動者方向轉變,同時促進勞動力結構向多元化發展。為了不被人工智能替代,勞動者會不斷提高自身素質,行業整體技能水平得到提升。

五、對策及建議

智能制造推動了制造業產業及勞動力市場轉型升級,但依舊存在對就業的負面影響,需要政府、企業、勞動者個人等多方共同努力。

(一)政府方面

智能制造技術是各國制造業競爭和關注的焦點,中國應加大智能制造的技術投入和支持力度,掌握核心技術,提高國際競爭力。相關部門應健全完善勞動力市場信息網絡和服務體系,引導勞動力轉型,避免大規模失業。政府應出臺政策保障因短期智能制造發展而被取代崗位的勞動者,對低技能人員進行培訓教育,使其技能縱向升級。

(二)企業方面

智能制造技術發展的成熟度是領先同行的關鍵,企業應當著重發展智能化技術。同時,通過大力發展職業教育、繼續教育、職業技能培訓等方式,鼓勵企業與高等院校共同設立人才培訓基地,以此來打造高素質的智能制造應用型人才。

(三)個人方面

隨著智能制造的發展和技術進步的深化過程逐漸加速,勞動者必須不斷更新自身技能,在平日注重提升個人技能和知識水平,樹立終身學習理念。通過積極參加各項培訓,提升文化水平,從書本和實踐等方面學習相應技能,以此擁有不被智能制造所取代的一技之長。

參考文獻:

[1]Graetz,G.& G.Michaels.Robots at work:The impact on productivity and jobs.Technical Report,Centre for Economic Performance,2015.

[2]王君,張于喆,張義博.工業智能化等新技術進步影響就業的機理與對策[J]. 宏觀經濟研究,2017(10):171-183.

[3]孫早,侯玉琳.工業智能化如何重塑勞動力就業結構[J].中國工業經濟,2019,374(05):63-81.

[4]董志學,劉英驥.我國主要省市智能制造能力綜合評價與研究——基于因子分析法的實證分析[J].現代制造工程,2016(01):151-158.

(作者單位:同濟大學)