40 000 t自卸船結構輕量化設計

蔣明華,李 濤,黃光兵

(中船澄西船舶修造有限公司,江蘇 江陰 214433)

0 引言

國際干散貨航運市場的貨運量占據著世界海運貨物量的半壁江山,是國際航運市場的重要組成部分。特別是進入21世紀以來,世界經濟快速發展,海運的需求量攀升,干散貨航運市場進入復蘇期。而船舶是航運運輸的載體,在市場需求的驅動下,散貨船的訂單量也逐漸增加,和油船、集裝箱船一起成為船舶建造市場中的3大主流船型。同時,散貨船的定位也逐漸單一化,逐漸向大載重噸、目標貨物單一的方向發展,配合港口的裝卸設備,實現貨物的單次大數量運輸,以降低平均運輸成本。常規的散貨船運輸量大,單船造價也較低,但是對港口碼頭設施的要求高,常見的點對點長途運輸場景已經不能滿足現有船舶運力的需求。為了主動適應大宗散貨的短途運輸場景的需求,自卸散貨船應運而生。自卸散貨船是借助自身的卸貨設備將散裝貨物卸出的散貨船,在自卸船上通常不用配備克令吊等起吊設備,而是配備能自動卸貨的自卸系統。自卸船比較靈活,既可以在無卸貨設備的港口進行卸貨,又可以將貨物卸到大型散貨船上或者轉運船上進行駁運,解決港口吃水淺的問題。

自卸散貨船的結構與普通散貨船有很大的差異,有一些普通散貨船上沒有的特殊結構,如桅屋結構、卸貨臂基座及W型底等。40 000 t自卸散貨船在設計過程中進行了多種方案對比論證和大量的優化設計,使得船體結構重量大幅降低。本文從結構輕量化設計的角度對40 000 t自卸船的總縱強度優化、局部強度優化及規范的特殊要求進行研究。

1 40 000 t自卸散貨船的結構特點

1.1 入級符號及主尺度

40 000 t自卸散貨船入級DNV·GL,結構設計滿足200707版本規范。

船級符號如下:

DNVGL +1A BULK CARRIER, HC-B, BIS, BWM(T), E0, LCS, TMON, NAUT(OC), ESP, Recyclable, COAT-PSPC(B,D)

本船的主尺度如下:

總長190.00 m,垂線間長186.60 m,設計吃水10.50 m,型寬29.00 m,型深16.00 m,結構吃水10.80 m,梁拱0.40 m。

1.2 結構特點

本船為全焊接結構,分為艉部(包含機艙)、貨艙、艏部和上層建筑。

貨艙設有7個,范圍從艏防撞艙壁至機艙前艙壁,采用雙層底、雙舷側結構;設W型三底,三底下方布置2條縱向輸送帶;艏部布置2條橫向輸送帶和1套三明治式垂直提升系統;甲板面布置1條90.50 m長的卸貨臂,實現貨物自卸功能;雙層底設有7道縱桁,舷側設有2個平臺結構。

頂邊艙由壓載艙和電纜管弄組成,采用縱骨架式,每4檔設1個強框架。本船的電纜管弄設計與常規的散貨船有較大的區別。常規散貨船的管弄通常設置在雙殼區域,有的可以兼作通道使用,但本船的電纜管弄設置在頂邊艙最靠船中的位置,方便機艙區域電纜的布置,同時可使頂邊艙區域的壓載艙和舷側雙殼區域內的壓載艙相通,使壓載水系統管路布置更加簡單,甲板面更加干凈整潔。甲板設有梁拱,能使甲板上浪的水能夠更快地排掉。

由于自卸船特有的W型三層底,底邊艙比普通散貨船更大;底邊艙采用縱骨架式,每4檔設置1個強框。由于底邊艙比普通散貨船更高,因此底邊艙強框架的尺寸也更大,這也是自卸散貨船比普通散貨船結構重量更大的一個原因。

根據DNV·GL規范,雙層底高度不小于船寬的1/20,即1.45 m,實際高度取值為1.60 m。雙層底采用縱骨架式結構。為了更好地傳遞W型底傳遞下來的貨艙壓力,雙層底每2檔設1道肋板,肋板延伸到底邊艙縱艙壁處,并設置過渡肘板,防止結構突變帶來的應力集中。

雙層底上面一定高度處設置W型底,此W型底是真正與貨物直接接觸的內底。W型底在底邊艙區域內采用縱骨架式,在皮帶弄區域采用橫骨架式。由于自卸設備漏斗門的安裝,很難保證縱向構件的連續性,且皮帶弄內還要布置人行通道、除塵設備和震蕩器等,因此將皮帶弄內設計成橫骨架式,并設置縱桁且每2檔設置1個支柱,以滿足自卸系統卸貨漏斗門的剛性要求。W型底與水平面成45°角,卸貨時漏斗門打開,貨物能夠更好地滑到最底部的漏斗門,從而實現貨物自卸功能。

由于底邊艙結構較高,雙舷側區域的高度僅有3.65 m,雙舷側區域采用縱骨架式結構,每4檔設置1個強框架。

除機艙前端壁及防撞艙壁外,貨艙區橫艙壁全部使用槽型艙壁形式,并設置頂墩和底墩,其中頂墩作為空艙使用。艙間甲板處采用橫骨架式,頂墩和底墩側板上的扶強材全部采用垂向布置。

2 總縱強度優化

2.1 靜水彎矩優化

靜水彎矩對船舶結構設計有較大的影響,最終會影響結構重量和建造成本,在設計時應重點考慮。靜水彎矩既要滿足DNV·GL規范的要求,還要滿足船舶裝載手冊工況的要求,因此通過優化分艙布置來減小靜水彎矩,使靜水彎矩值與規范最小要求值接近,是目前船舶設計中減輕結構重量最有效的方法。

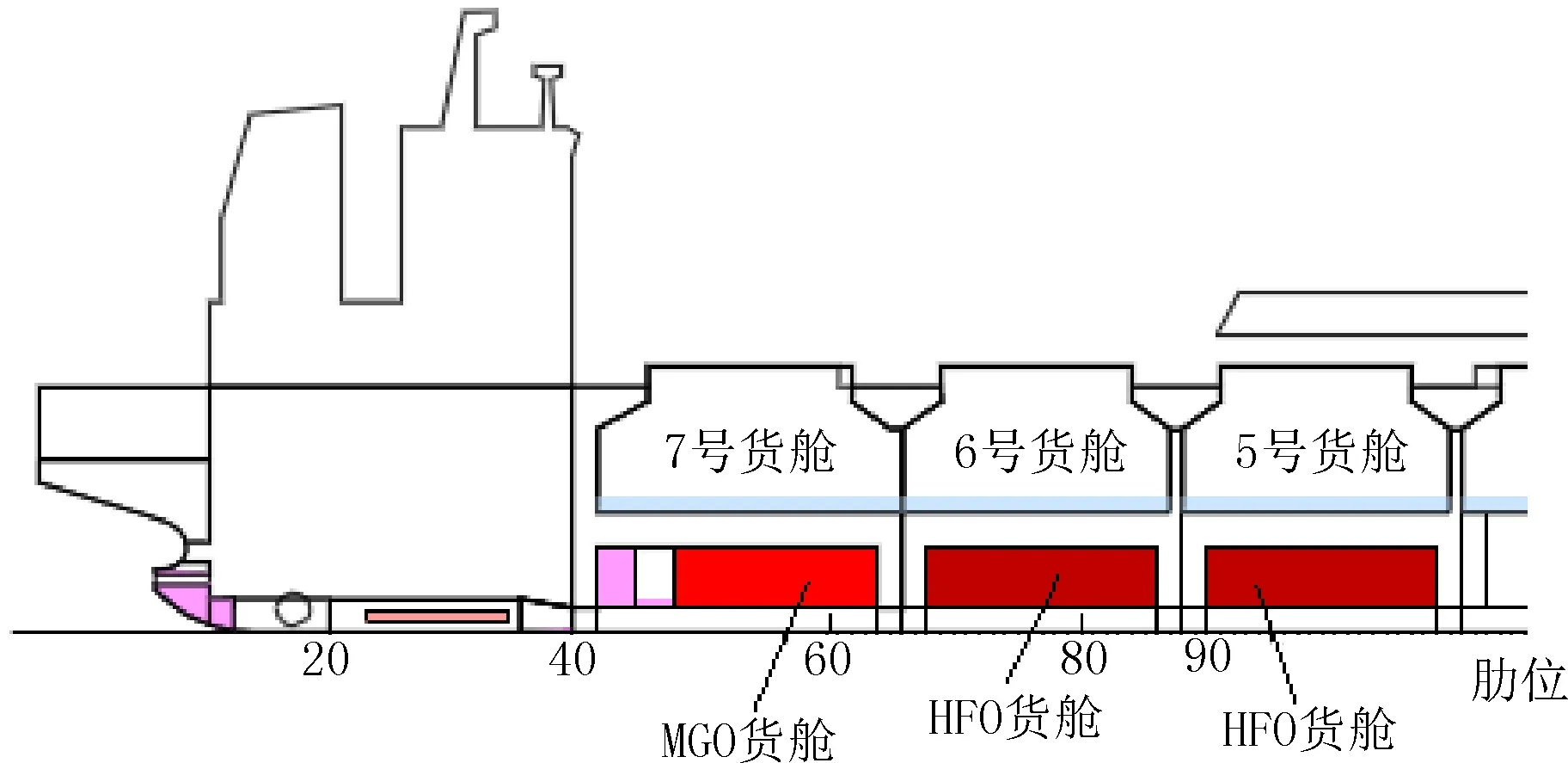

本船由于在實際航行時淺水航行區域較多,考慮在輕柴油(MGO)艙消耗過程中應盡量降低對船舶縱傾的影響,因此船東要求將重燃油(HFO)艙和MGO艙布置在盡量靠近船中部的中間尖頂艙內,但是這樣的布置會影響船舶的總縱靜水彎矩。經評估不同布置對總縱彎矩的影響后,設計方案將HFO艙布置在5號和6號貨艙區域,MGO艙布置在7號貨艙區域,可有效地平衡縱傾浮態變化和總縱強度之間的矛盾。油艙布置示意見圖1。

圖1 油艙布置示意圖

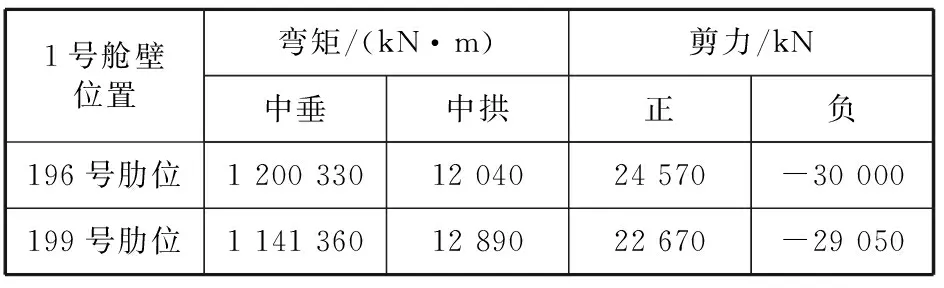

由于1號貨艙前壁頂墩距離甲板高度較小,該處空間實際裝貨時貨物難以到達,同時考慮貨艙清洗和維護的方便,應將前壁位置盡量后移至196號肋位。但是,從設計角度考慮,該艙壁后移會使貨物重量向船中集中,從而加大中垂彎矩,不利于結構重量的控制。最終決定將1號貨艙前艙壁位置設置在199號肋位處,使得最大中垂彎矩減小了4%左右。彎矩與剪力對比見表1。

表1 1號貨艙前壁位置不同處的彎矩與剪力對比

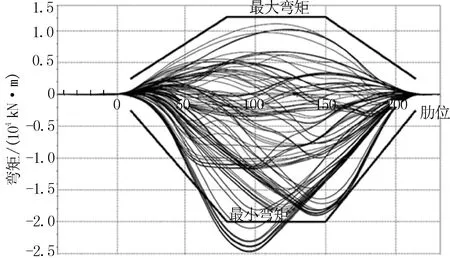

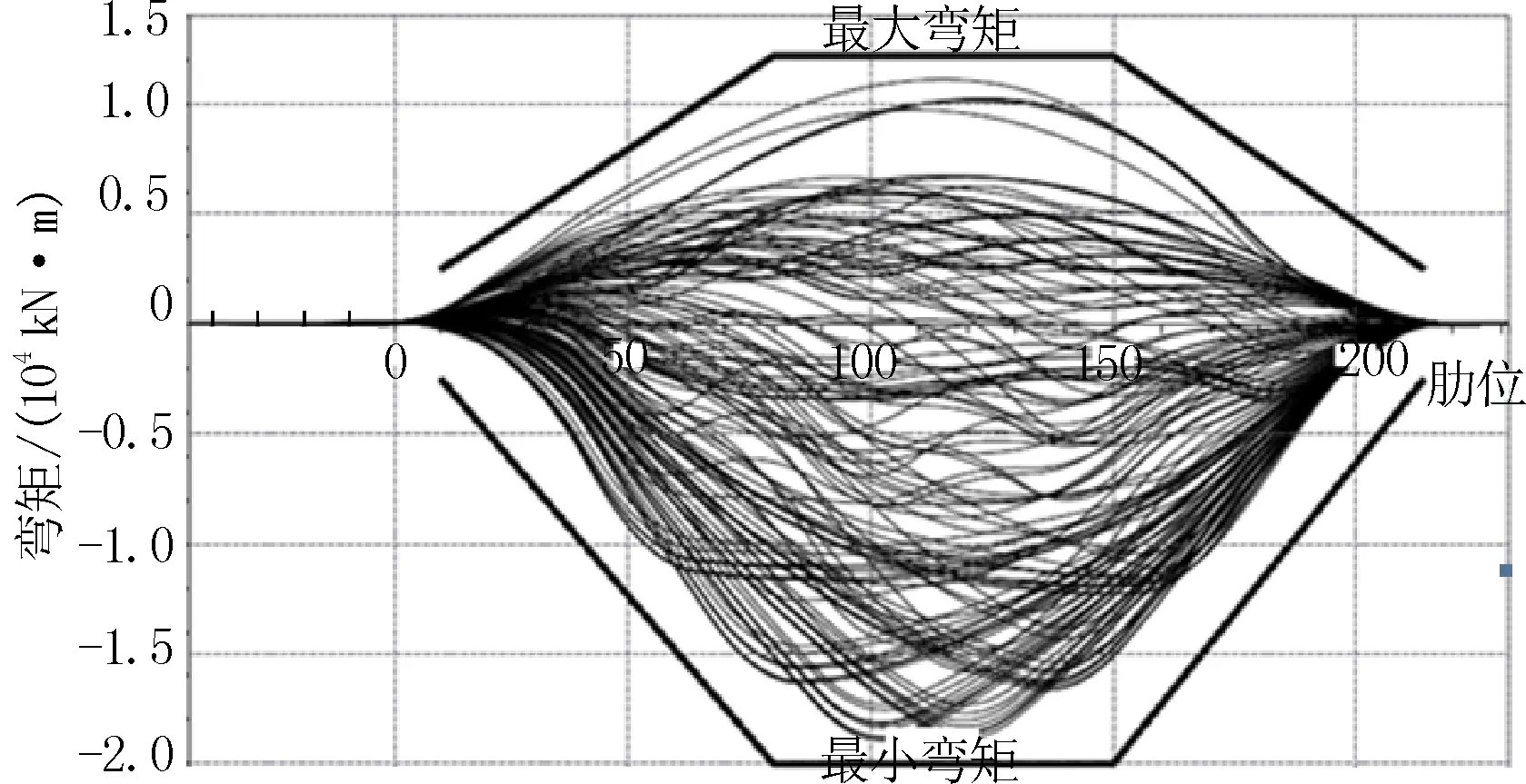

本船船長190.00 m,設置了7個貨艙。從破艙穩性的角度考慮,不必在每個貨艙之間都設置水密分隔。如果7個貨艙設置成5個水密艙段,則可以節省2個水密門。但是從浸水總縱強度的角度考慮,貨艙分割成7個水密艙段,最大中垂浸水彎矩可降低約10%,初步估計結構重量可減輕100 t以上。考慮到本船載重量指標比較嚴格,經綜合評估,最終選用貨艙區域設置7個水密艙段的分艙方案,彎矩值得到了進一步的下降。5個和7個水密分艙段彎矩包絡線對比見圖2和圖3。

圖2 5個水密分艙段的靜水彎矩

圖3 7個水密分艙段的靜水彎矩

由于40 000 t自卸散貨船無隔艙裝載工況,故對船體梁設計起決定性作用的是浸水工況下的彎矩和剪力,采用7個水密分艙段的方案明顯降低了浸水中垂靜水彎矩。

2.2 總縱強度計算優化

由于40 000 t自卸散貨船在靜水彎矩選取時加放了一定的余量,因此在校核橫剖面的總縱強度時,彎曲應力可以等于許用應力,這樣的設計使結構既能滿足強度要求,又能保證較小結構冗余,從而使結構重量做到最輕化。

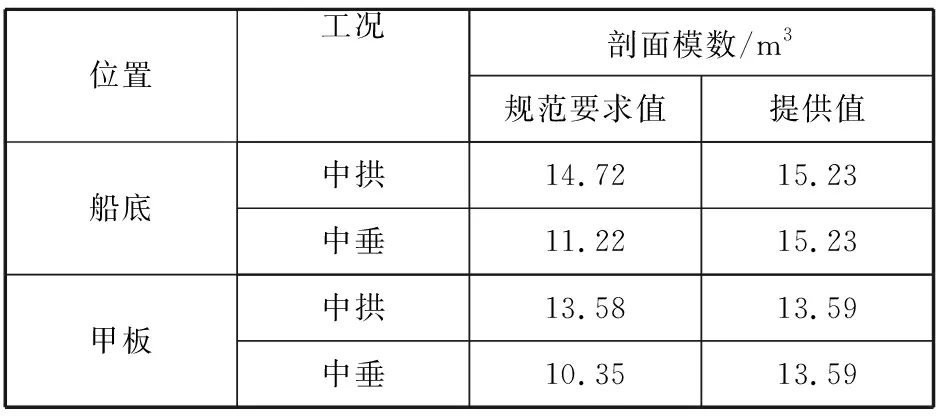

40 000 t自卸船總縱強度計算采用DNV·GL的Nauticus-Hull軟件,中橫剖面的船體梁實際剖面模數與規范要求剖面模數的比值接近100%,最大限度地減輕結構重量。中橫剖面模數見表2。

表2 中橫剖面模數

為了減少結構尺寸的冗余度,使結構尺寸更加合理,在計算總縱強度時全船共建立了45個剖面模型,即每個強框范圍內都建立一個剖面模型進行評估,包括屈服強度、屈曲強度、極限強度、剩余強度、疲勞強度等,盡量使每個剖面的船體梁的實際應力最大值趨向于許用值。

3 局部強度優化

3.1 槽型艙壁優化

對于散貨船來說,貨艙寬度遠遠大于貨艙高度,而槽型艙壁要求其剖面模數與槽型跨距的平方成正比關系,因此散貨船槽型一般采用垂直槽型形式。本船設置了頂墩和底墩,在滿足艙容的前提下將底墩的設計高度抬高,從而進一步減小了槽型艙壁的跨距。

一般情況下,槽型艙壁需考慮完整航行工況和浸水工況下的強度。對于完整航行工況,干散貨船貨艙的槽型艙壁承受的載荷分為兩部分:首先是貨物對槽型艙壁產生的壓力,即靜載荷;其次是在航行過程中由于船舶運動而產生的貨物對槽型艙壁的壓力,即動載荷。對于浸水工況,應該考慮貨艙有貨物時浸水及貨艙無貨物時浸水。如果裝載的是包裝貨物,可以將貨艙當作是空艙,因此在槽型艙壁設計時需要同時考慮靜載荷、動載荷及浸水時的作用力,且要考慮以上幾種工況的最惡劣情況對槽型艙壁進行強度校核。

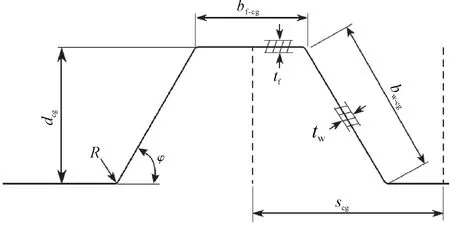

單個槽型剖面示意見圖4,不同的槽型尺寸對槽型艙壁的厚度有很大的影響。對、、、、、和等參數進行組合優化,使槽型艙壁做到最優和最輕,從而實現結構重量優化的目標。

dcg—槽型深度;bf-cg—槽型面板寬度;bw-cg—槽型腹板長度;

3.2 桅屋結構優化

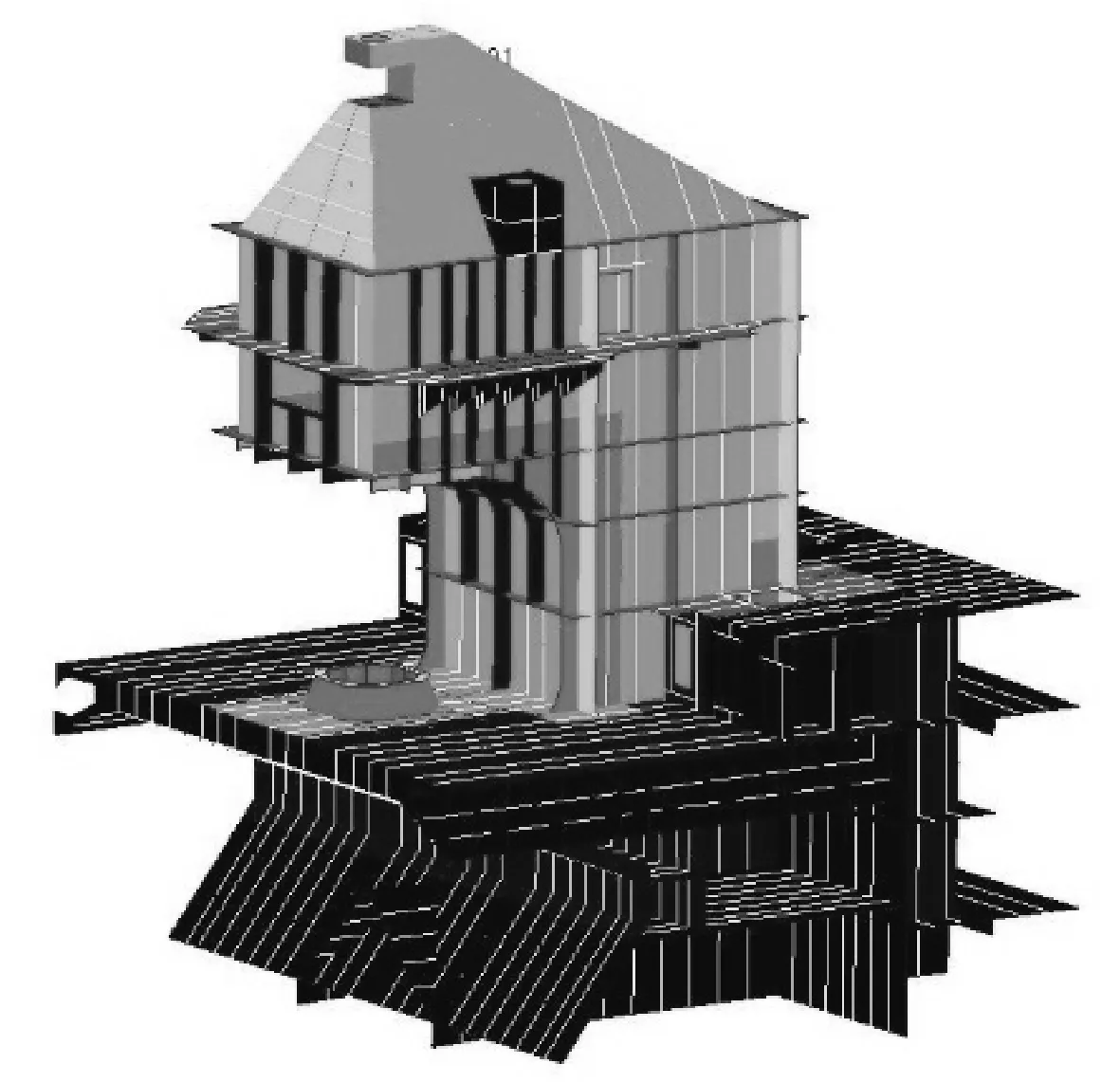

桅屋結構是自卸散貨船上的一種特有結構,用來支撐整個自卸臂。在桅屋下方需要安裝自卸臂基座且自卸臂可以200°旋轉,因此整個桅屋如同一個大的懸臂梁,不僅需要承受超過5 000 kN的自卸臂油缸的拉力,而且對變形量控制要求極高。如此大的懸臂結構允許最大變形量不超過35 mm,在嚴格控制結構重量的要求下,這對結構設計是一個巨大的挑戰。因此需要對桅屋結構進行有限元計算,可以更加直觀地得出不同工況下的應力和變形量。

通過對本船桅屋結構的多種設計方案的分析對比,總結出效果最優的設計方法,即:對頂部變形控制貢獻較小的區域進行削斜處理,并大幅增加桅屋4個角上強梁的尺寸。最終僅僅依靠210 t的桅屋質量,將變形量控制在34.7 mm內,比預期質量降低了約90 t。圖5為母型船的桅屋結構模型,圖6為多次優化后的桅屋結構模型。

圖5 母型船桅屋結構模型

圖6 優化后桅屋結構模型

4 規范的特殊要求

與其他船級社相比,DNV·GL船級社規范有幾個特殊要求,在設計之初應注意核算結構重量是否有大的增加,以免預估結構重量時產生偏差,影響設計質量和建造成本。

4.1 海水閥箱

海水閥箱除了滿足規范對外板的要求之外,還應滿足以下要求:

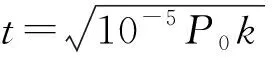

=004810

式中:為海水閥箱周界板的厚度,mm;為吹掃壓力,Pa;為材料系數;為海水閥箱周界板上加強筋的剖面模數,cm;為加強筋間距,mm;為加強筋跨距,m。

如果設計的吹掃壓力值太大,則海水閥箱的板厚和加強筋的尺寸會大幅增加。

4.2 靠泊影響舷側結構加強

船舶設計時應考慮靠泊時碼頭對舷側的沖擊,外板、縱骨及橫向結構應相應加強,規范對此有明確的計算公式。加強范圍為:寬度超過0.9倍的船寬處,且高度方向為壓載吃水以上0.25倍的結構吃水處至結構吃水以上2 m。

4.3 頂推區域的加強

船舶在港口靠泊時一般借助于拖輪。拖輪頂推在船舶舷側外板上時會對舷側外板區域有額外的推力,這就要對舷側外板結構進行加強。

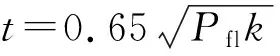

DNV·GL要求的頂推加強范圍為長度方向不小于5 m,高度方向為壓載吃水以上0.5 m至結構吃水以上4 m。加強構件為舷側外板和舷側縱骨,具體要求如下式:

=03

式中:為設計壓力,kN ,=/100,200 kN<≤1 000 kN;為滿載排水量,t。

對于入級其他船級社的船舶,在考慮頂推加強時可以將上述要求作為計算參考。

5 結論

(1)總縱強度優化和減少設計冗余量是減輕船舶結構重量最直接有效的方法。

(2)通過對局部強度的多方案優化設計分析,選擇最優方案,從而減輕船舶結構重量。

(3)需注意不同船級社規范中的特殊要求,以免產生不必要的修改和成本損失。