廣西不同林齡和區域馬尾松人工林的土壤C、N、P化學計量特征*

劉 平,李 鵬,楊章旗**,顏培棟,唐生森,吳東山

(1.廣西師范大學生命科學學院,廣西桂林 541006;2.廣西壯族自治區林業科學研究院, 廣西優良用材林資源培育重點實驗室,廣西南寧 530002)

土壤養分對植物生長有至關重要的作用,并直接影響植物群落的組成、結構以及生產力水平[1]。土壤養分中碳(C)、氮(N)、磷(P)含量的變化可能改變生態系統中各組分C、N、P的化學計量特征,進而影響生態系統的結構和功能[2]。土壤C、N、P的比值既能反映土壤肥力大小,又能體現植物營養狀況[3],是探索土壤C、N、P元素循環及平衡特征的重要指標[4]。

在森林生態系統中,林齡和區域均對土壤C、N、P化學計量特征有顯著影響[5,6]。崔寧潔等[7]對不同林齡(5 a、14 a、39 a)馬尾松Pinusmassoniana人工林C、N、P分配格局及化學計量特征的研究表明,土壤C、N、P含量在成熟林中最高,隨林齡增加馬尾松對N、P的利用效率降低,土壤C/N與C/P均表現為下降趨勢。雷麗群等[8]對廣西不同林齡(6 a、16 a、23 a和35 a)馬尾松天然林進行研究發現,林齡的增加對土壤P含量影響不顯著,而對土壤C/N、N/P均有極顯著的影響。另外,Zhao等[9]發現土壤C、N、P化學計量比存在空間變異性,在陸地生態系統中土壤碳、氮、磷主要受區域氣候的影響。在較溫暖和濕潤的條件下,C、N、P的輸入和輸出在生物化學過程中表現得更為活躍[10]。可見,土壤C、N、P化學計量特征受很多因素影響,且變化趨勢多樣[11]。因此,在不同區域和林齡條件下開展土壤C、N、P化學計量特征研究具有重要的意義。

馬尾松是我國南方主要用材樹種之一,具有速生、豐產、產脂量高等特點,已成為我國南方造林的先鋒樹種[12]。但是近年來,大面積的人工林都以純林進行撫育管理,林分層次結構單一,對土壤元素需求相對單一,導致地力衰退[13,14]。目前,國內有很多學者對馬尾松人工林土壤進行研究[15,16],對人工林經營起到一定的指導作用。然而,這些研究多針對特定的林齡或者部分林齡,且采樣點地域尺度跨度小,區域相對單一,所得結論有一定的片面性[14]。基于此,本研究以廣西4個典型區域5 a、15 a、23 a、30 a、40 a和63 a生6種不同林齡的馬尾松人工林為研究對象,分析馬尾松人工林土壤C、N、P含量及其生態化學計量比在林齡和區域間的動態變化特征,以期為馬尾松人工林土壤管理提供數據支持。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

試驗區位于廣西南部的寧明縣派陽山林場、中部的橫州市鎮龍林場、東部的蒼梧縣天洪嶺林場和北部的環江縣華山林場(106°30′-111°16′E,21°15′-25°31′ N),以派陽山地區、鎮龍地區、天洪嶺地區、華山地區表示。試驗區屬北熱帶和亞熱帶季風氣候,陽光充足,雨熱同期,年均降雨量1 465.45 mm,年均氣溫21.05℃,最低氣溫-1℃,最高氣溫40.5℃,以低山丘陵地貌為主。試驗林土壤以紅壤、赤紅壤為主,海拔250-550 m,坡度在22°左右,坡向以陽坡和半陽坡為主,林下灌木主要有越南懸鉤子Rubuscochinchinensis、山烏桕Sapiumdiscolor、酸藤子Embelialaeta、玉葉金花Mussaendapubescens、鯽魚膽Maesaperlarius等,草本主要有鐵芒萁Dicranopterislinearis、金毛狗Cibotiumbarometz、半邊旗Pterissemipinnata和五節芒Miscanthusfloridulus等。

1.2 方法

1.2.1 樣地設置

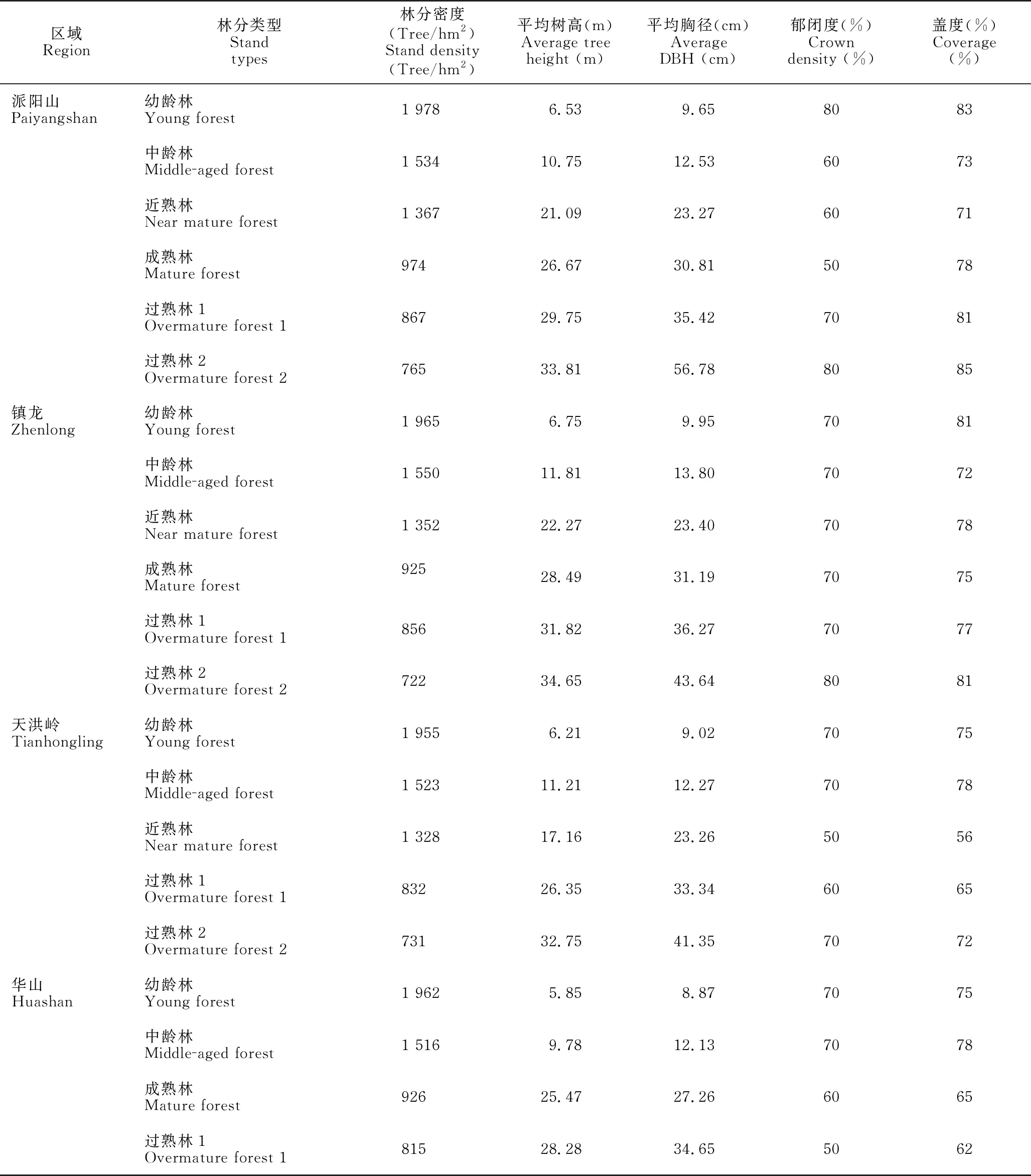

在每個區域,采用空間代替時間的方法選擇坡度、坡向、海拔、土壤和地形等立地因子相同或相似的6種林齡的馬尾松人工林,分別為5 a(幼齡林)、15 a(中齡林)、23 a(近熟林)、30 a(成熟林)、40 a(過熟林1)和63 a(過熟林2)人工林作為研究對象,每種林分在上、中、下坡位各設置1塊20 m×20 m的標準地(即3個重復),其中天洪嶺地區沒有合適的成熟林、華山地區沒有合適的近熟林和63 a的過熟林,因此共63塊樣地。對樣地內的馬尾松進行每木檢尺,并調查樣地的地形地貌、土壤類型、群落結構及林下植被。林分密度為樣地設置時保存的植株數量與單位面積之比;在林分調查時,機械設置100個樣點,在各樣點位置上采用抬頭垂直昂視的方法,判斷該樣點是否被樹冠覆蓋,統計被覆蓋的樣點數,計算出郁閉度;蓋度為植被地上部分垂直投影面積占地面面積的比例。造林時,試驗林經煉山整地后,均于次年3月定植,定植后前2 a每年進行2次砍草撫育,其后均采用近自然經營措施。樣地基本概況見表1。

表1 不同區域及齡組馬尾松人工林樣地基本概況

1.2.2 樣品采集與測定

在每塊樣地內按“S”型布設5個代表性樣點采集土壤樣品,用土鉆法采集0-20 cm的土壤樣品,并將土壤混合均勻,采用四分法將土壤分為4份,每份大約500 g。取其中1份,去除根和石子后自然風干并過2 mm篩,用于化學性質測定。土壤有機碳(SOC)采用KCr2O7+H2SO4高溫消煮法,使用分光光度計測定;全氮(TN)采用半微量凱氏定氮法測定;全磷(TP)采用鉬銻鈧比色法測定[16,17]。

1.3 數據處理

用Microsoft Office Excel對數據進行初步整理,用SPSS 17.0進行數據統計分析,利用雙因素方差分析(Two-way ANOVA)、單因素方差分析(One-way ANOVA)及最小顯著性差異法(LSD),比較不同林齡、區域馬尾松人工林土壤C、N、P含量和化學計量比的差異。元素含量及化學計量比之間相關性采用Pearson相關分析,用Origin 2019作圖。

2 結果與分析

2.1 土壤C、N、P含量

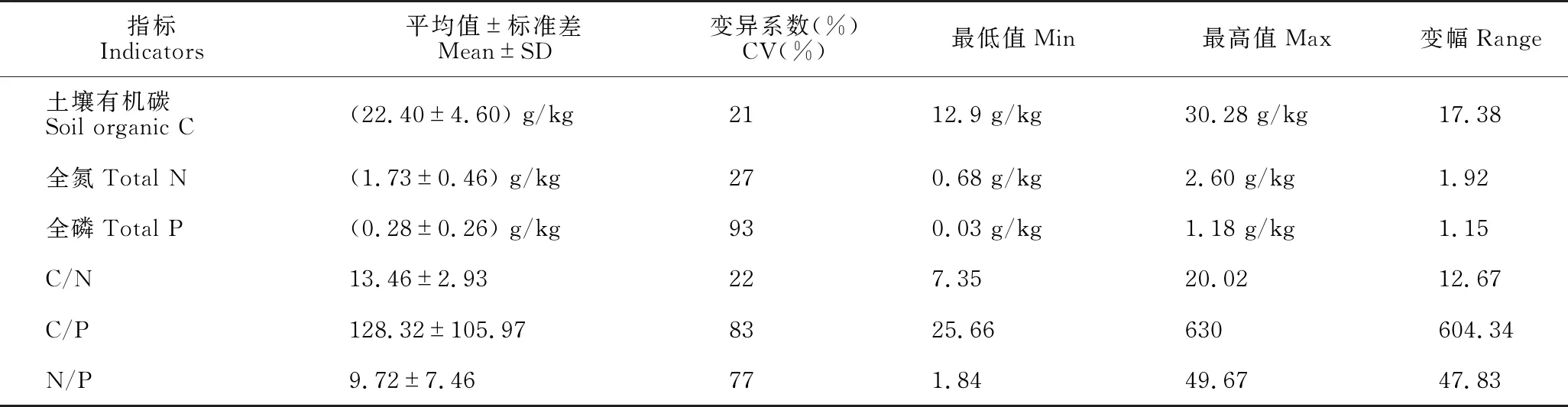

由表2可知,4個區域內SOC含量為12.90-30.28 g/kg,TN含量為0.68-2.60 g/kg,TP含量為0.03-1.18 g/kg;4個區域馬尾松人工林SOC、TN和TP平均含量分別為(22.40±4.60) g/kg、(1.73±0.46) g/kg、(0.28±0.26) g/kg。SOC、TN和TP的變異系數分別為21%、27%和93%,表明SOC和TN變異屬于弱變異,TP變異屬于強變異,即4個區域的SOC和TN含量變化較小,相對較穩定,而土壤TP含量差異大。

表2 廣西4個區域馬尾松人工林SOC、TN和TP的統計分析

2.2 不同林齡和區域馬尾松人工林土壤C、N、P含量變化

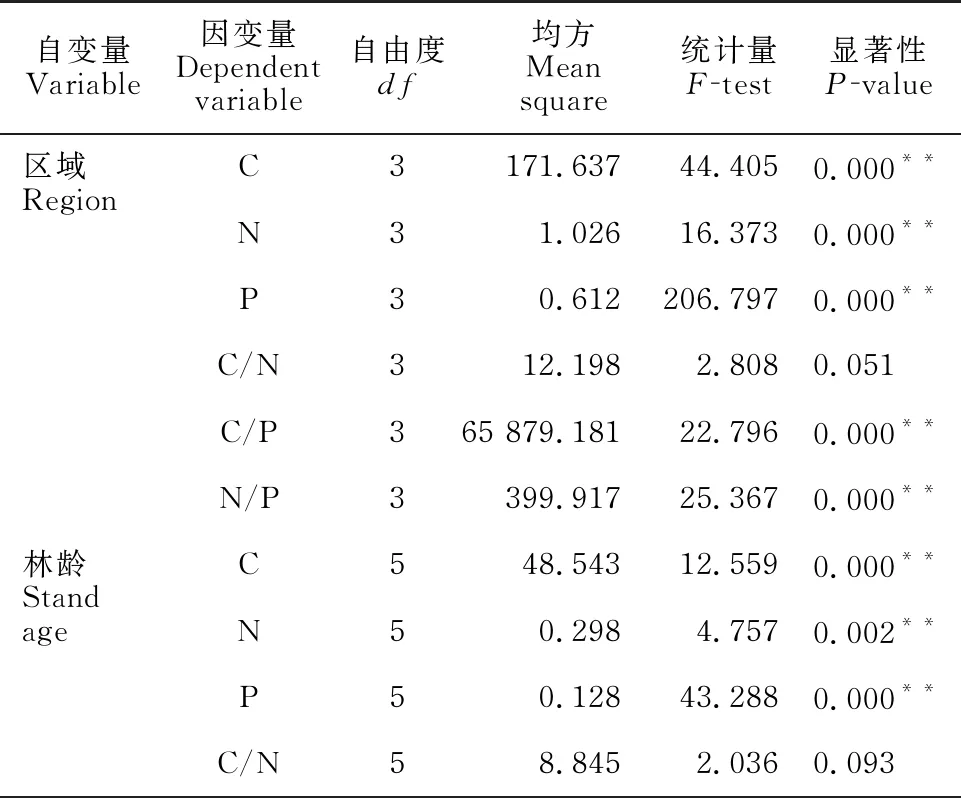

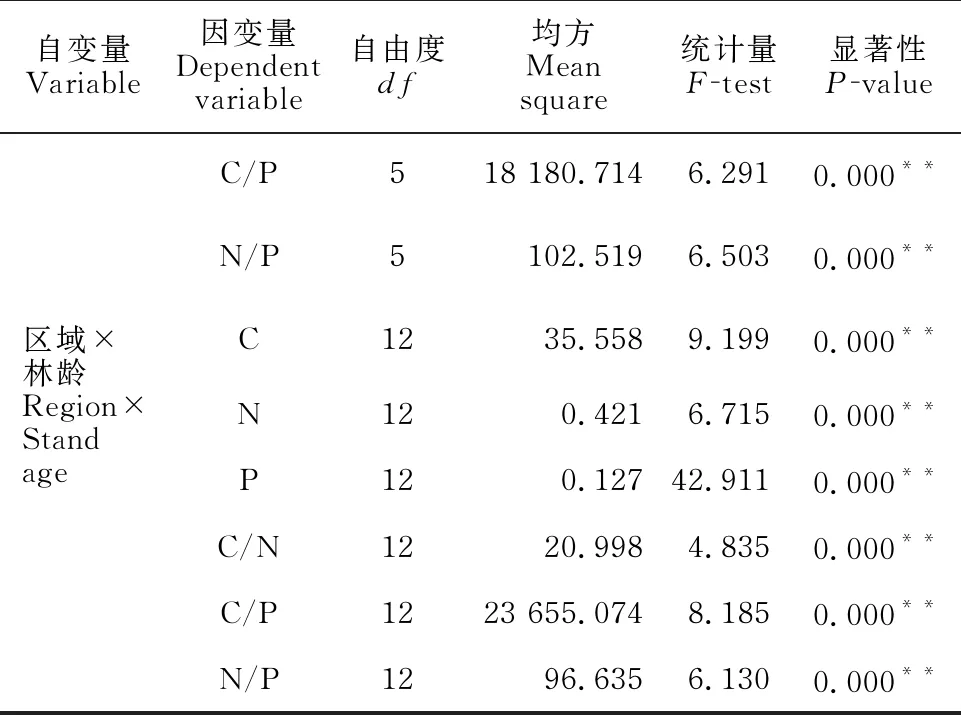

對不同林齡、區域的SOC、TN和TP含量及其化學計量比進行雙因素方差分析,結果顯示林齡、區域及其交互作用均對SOC、TN和TP含量及其變化有顯著影響(P<0.05,表3)。

表3 SOC、TN和TP含量及其化學計量比的雙因素方差分析

續表

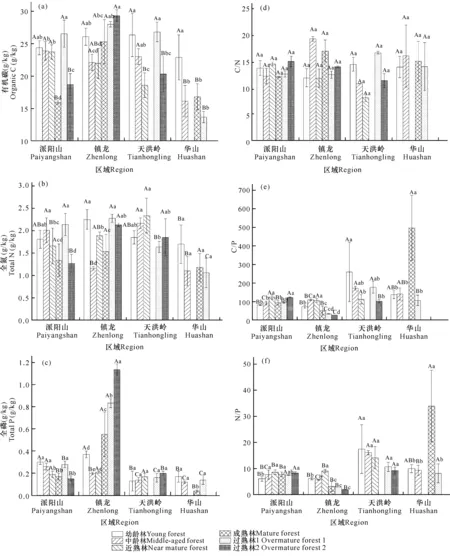

如圖1所示,SOC、TN含量隨林齡增加呈波動性變化:成熟林階段SOC、TN含量最低;SOC含量在幼齡林階段最高,TN含量在近熟林階段最高。土壤TP含量隨林齡增加表現為先減少后增加的趨勢,在中齡林階段最低。土壤TP含量平均值表現為鎮龍地區顯著高于其他地區(P<0.05)。

同一圖組不同大寫字母表示該林齡階段元素含量及化學計量比在不同區域間差異顯著(P<0.05),同一圖組不同小寫字母表示該區域元素含量及化學計量比在不同林齡間差異顯著(P<0.05)

2.3 不同林齡和區域馬尾松人工林土壤C、N、P化學計量比

由表2可知,土壤C/N、C/P、N/P平均值分別為13.46±2.93,128.32±105.97,9.72±7.46,變異系數分別為22%、83%、77%,表明在4個區域中不同林齡馬尾松人工林土壤C/N相對較穩定,土壤C/P、N/P差異較大。雙因素方差分析(表3)顯示,土壤C/N在不同區域和不同林齡的交互作用下有顯著性差異(P<0.05),而在單一因素作用下均無顯著性差異(P>0.05);不同林齡和區域及其交互作用均對土壤C/P、N/P有顯著性影響(P<0.05)。如圖1所示,成熟林土壤C/N、C/P、N/P平均值均最高,顯著高于近熟林和過熟林;土壤C/P、N/P平均值隨林齡增加呈先減少后增加再減少的趨勢。華山地區土壤C/N、C/P、N/P平均值均最高。天洪嶺地區土壤C/N平均值最低,鎮龍地區土壤C/P、N/P平均值最低。在幼齡林、中齡林、過熟林1階段,天洪嶺地區的土壤C/P平均值均為最高,且顯著高于派陽山和鎮龍地區(P<0.05)。4個區域馬尾松人工林土壤C/N較C/P和N/P穩定,反映出土壤 C/N較穩定的特點。

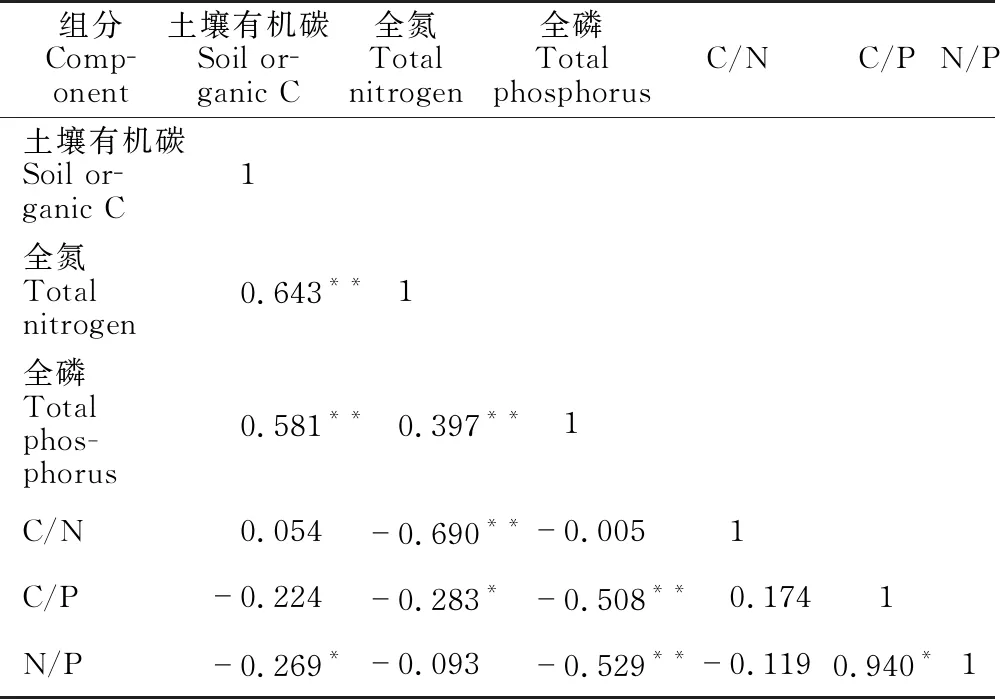

2.4 不同林齡和區域馬尾松人工林土壤C、N、P與化學計量比的相關性

根據Pearson雙變量相關性分析(表4),土壤C/N與SOC含量無顯著相關性,與TN含量顯著負相關;土壤C/P與TN、TP含量均呈顯著負相關關系,與SOC含量相關性不顯著。土壤N/P與SOC含量呈顯著負相關關系,與TP含量呈極顯著負相關關系,與C/P顯著正相關,與TN含量、C/N相關性不顯著。

表4 不同林齡和區域馬尾松人工林土壤C、N、P與化學計量比的相關性

3 討論

3.1 不同林齡和區域馬尾松人工林土壤C、N、P含量變化

SOC、TN、TP是植物生長必需的養分,而土壤C、N主要來源于枯落物的歸還,P來源于巖石風化[15,18],林齡和區域對土壤C、N、P含量具有顯著影響[19]。本研究結果表明,4個區域SOC、TN含量平均值隨林齡增加呈波動性變化,這與一些學者的研究結果不一致。向云西[20]對不同林齡馬尾松天然林的研究表明,隨林齡增加SOC、TN含量逐漸增加,而楊霞等[15]在研究油松人工林發現SOC、TN含量隨林齡增加呈先增加后減少的變化規律。出現本研究結果的原因可能是研究區內原始積累的枯落物豐富、林分密度大、凈生產力較低,土壤養分高歸還、消耗少,以致于在幼齡林階段保持著比較高的土壤養分[21]。一般情況下,在馬尾松速生階段,林木生長旺盛,生物量不斷積累,凈生產力增加,林地養分不斷消耗,導致土壤養分逐漸降低。覃其云等[22]在研究廣西馬尾松人工林肥力質量時也發現,馬尾松生長量越高,其土壤肥力質量越低。在過熟林階段,林分生長變慢,林木對土壤養分吸收減少,枯落物增加,土壤養分回升。本研究中,派陽山、鎮龍和天洪嶺地區SOC含量在中齡林至近熟林階段隨林齡增加呈現減少的趨勢,與上述研究結果一致。過熟林2階段SOC含量比過熟林1階段低的原因可能是研究區過熟林1階段的植物多樣性較豐富,而較好的植物多樣性能增加土壤有機碳的合成[23]。本研究中土壤TP含量在幼齡林至過熟林1階段變化不顯著,這與雷麗群等[8]研究結果一致,主要是由于P是一種沉積性礦物,不易遷移,不能夠及時在土壤中聚集。

不同區域SOC、TN、TP的變化不一致,可能是不同區域中的植被類型、溫度、濕度等因素引起的。華山地區SOC、TN和TP含量平均值為4個區域中最低,究其原因可能是該區域位于喀斯特地貌區,水土流失較大,導致土壤養分的流失。本研究中,SOC平均含量為(22.40±4.60) g/kg,與全國馬尾松人工林0-20 cm土層SOC含量平均值22.0 g/kg基本一致[24],TN平均含量(1.73±0.46) g/kg、TP平均含量(0.28±0.26) g/kg均與一些學者有關廣西馬尾松人工林土壤研究結果一致[22,25]。總體來看,廣西馬尾松人工林土壤處于低P狀態,植物生長發育過程中可能會受到P限制。

3.2 不同林齡和區域馬尾松人工林土壤C、N、P計量比變化

土壤C、N、P化學計量比是反映土壤有機質含量和質量的重要指標,還能反映有機質分解中養分礦化情況[26]。土壤C/N是衡量土壤中C、N營養平衡情況的重要指標,不僅可用來反映土壤有機質的分解狀況,還可作為土壤氮礦化能力的標志,較低的C/N表明土壤有機質具有更快的礦化速率[27,28]。當土壤C/N較低時,N超過微生物生長所需的部分就會釋放到土壤中;C/N較高時,微生物需要一定的氮來維持自身的生長[29,30],會從土壤中吸收N,土壤中N含量減少。研究區C/N平均值為13.46±2.93,略高于全國平均水平11.9。這在一定程度上表明土壤中的有機質難以轉化,土壤中N元素礦化能力較弱,土壤N元素不足[15]。本研究中土壤C/N隨著林齡增加變化不顯著,究其原因可能是SOC和TN含量隨林齡增加趨于動態平衡。

土壤C/P是衡量微生物礦化土壤有機物質釋放P或從環境中吸收固持P潛力的一個指標[31]。C/P偏大,會抑制土壤有機物質分解釋放P[15]。本研究區土壤C/P平均值為128.32±105.97,總體遠高于全國平均水平61,說明本研究4個區域土壤有機物質釋放P的能力較弱,土壤P比較匱乏。

土壤N/P可用于診斷N養分是否被限制,能夠指示植物生長過程中土壤養分供應情況,較低的N/P一般反映植物受到N限制,較高的N/P反映植物受到P限制[32,33]。本研究馬尾松人工林土壤N/P平均值為9.72±7.46,高于全國土壤N/P平均值5.20,表明本研究區馬尾松處于P缺乏狀態。相關性分析表明,土壤N/P與TP呈顯著相關,且N/P與C/P變化趨勢一致。在本研究中,土壤C/P和N/P在林齡層面表現為成熟林階段為最高值,且顯著高于過熟林,表明馬尾松在成熟林階段需要大量的P來滿足自身生長,這與Ma等[34]的研究結果一致。在過熟林階段,P含量升高,導致C/P、N/P降低。在地區層面,土壤C/P、N/P均表現為華山地區顯著高于派陽山和鎮龍地區,表明華山地區的P較其他地區匱乏。

4 結論

本研究中,在林齡層面,SOC、TN含量均在成熟林階段最低,SOC含量在幼齡林階段最高,TN含量在近熟林階段最高。土壤TP含量在中齡林階段最低,隨林齡增加呈先減少后增加的趨勢。成熟林土壤C/N、C/P、N/P平均值均最高,顯著高于近熟林和過熟林。土壤C/P、N/P平均值隨林齡增加呈先減少后增加再減少的趨勢。在區域層面,華山地區SOC、TN和TP含量平均值為4個區域中最低,而土壤C/N、C/P、N/P平均值卻為最高值。天洪嶺地區土壤C/N平均值最低,鎮龍地區土壤C/P、N/P平均值最低。鎮龍地區土壤養分較其他地區豐富,華山地區則最匱乏。總體來說,廣西地區馬尾松人工林土壤P含量偏低,在速生階段尤其明顯。為保證馬尾松人工林較好的生長發育,可在速生階段施加適量P肥。本研究對森林生態系統其他結構層次的C、N、P含量尚未涉足,今后應該結合起來開展相關研究。