對我國宏觀稅負的測算分析、思考與建議

韓永文 楊白冰

摘要:減稅降費是我國當前和今后較長一段時間深化供給側結構性改革的重要抓手。通過與世界主要經濟體比較發現,從宏觀層面看,我國以“小口徑”“中口徑”衡量的稅費負擔并不重,導致大口徑宏觀稅負較高的根源在于較大的政府性基金、社保基金、行政收費等隱性負擔。從微觀層面看,企業稅負重是導致微觀主體稅負感偏重的主要原因,特別加上企業所承擔的社保基金及行政收費負擔后,我國企業的稅負感受進一步加大。進入新發展階段,以流轉稅為主體的稅種面臨著中央政府宏觀調控下沉弱、稅收征管難度大等問題;與此同時,隨著經濟總量持續擴大,企業與居民的收入水平不斷提高,我國已經具備了擴大所得稅的征稅基礎。建議通過完善直接稅征稅體系、降低企業隱性負擔、拓寬政府潛在稅源等方式,提高減稅降費效率、實現精準施策。

關鍵詞:宏觀稅負 稅收結構 稅制改革 減稅降費

作者簡介:韓永文,國務院參事室特約研究員、中國國際經濟交流中心副理事長;

楊白冰,國家信息中心副研究員。

宏觀稅負是衡量一個國家的市場主體和居民總體稅收負擔的重要指標,對一國的經濟發展有著重要的影響。宏觀稅負的設計與實施的合理與否具有很重要的科學意義。宏觀稅負過高可能導致企業利潤降低、居民實際可支配收入增長緩慢,從而抑制企業投資和居民的消費活動,進而會影響到國家經濟和社會發展的活躍度;宏觀稅負過低則可能會給政府財政帶來較大的收支壓力負擔,影響到政府合理有效發揮稅收的調節功能。可以說,宏觀稅負過高或過低都會對經濟和社會發展產生不利影響。因此,測度我國宏觀稅負的合理性,并提出合理的宏觀稅負具有很重要的意義。

近年來,我國推出了以“營改增”為代表的一系列減稅降費政策,以激發市場活力,增強經濟發展動力。“十三五”時期,我國累計新增減稅降費接近9萬億元。這些舉措對降低企業成本,激發實體經濟活力發揮了至關重要的作用(楊燦明,2017)。與此同時,也應看到在大規模減稅降費的同時,政府公共支出增長壓力越來越大、債務負擔不斷擴大,尤其是地方政府的財政負擔日益加重,一些地市政府的債務包袱越來越沉重,局部地方債務風險明顯積聚,甚至影響到政府的正常運行。

一、我國宏觀稅負測算及其國際比較

(一)宏觀稅負的定義及測算口徑

宏觀稅負是指一國政府稅收收入占國內生產總值(GDP)的比重,它是經合組織(OECD)、國際貨幣基金組織(IMF)等國際組織通常用以評價一國稅費水平的指標。借鑒經典財稅理論的相關概念以及IMF等主要國際組織發布的相關指標及定義,目前我國學術界和實際工作機構較為公認的測算方式是將宏觀稅負區分為大、中、小三種口徑。小口徑宏觀稅負即指稅收占GDP的比重;中口徑宏觀稅負即指財政收入占GDP的比重,財政收入則指的是政府一般公共預算收入,它不僅包含稅收,還包括專項收入、行政事業性收費和罰沒收入等一般公共預算中的非稅收入;大口徑宏觀稅負即指政府全部收入占GDP的比重。

政府全部收入除了包括一般公共預算收入外,還包括政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入以及社會保險基金預算收入。

(二)我國宏觀稅負規模及變化趨勢

根據上述宏觀稅負的含義,筆者對三種口徑下我國的宏觀稅負進行了測算。其中,小口徑和中口徑的宏觀稅負測算,分別采用各年稅收收入和一般公共預算收入占GDP的比重衡量;大口徑的宏觀稅負測算,采用廣義政府收入與GDP之比進行衡量。2012年之后,中央政府規范了預算管理,將一般公共預算收入、政府性基金收入、

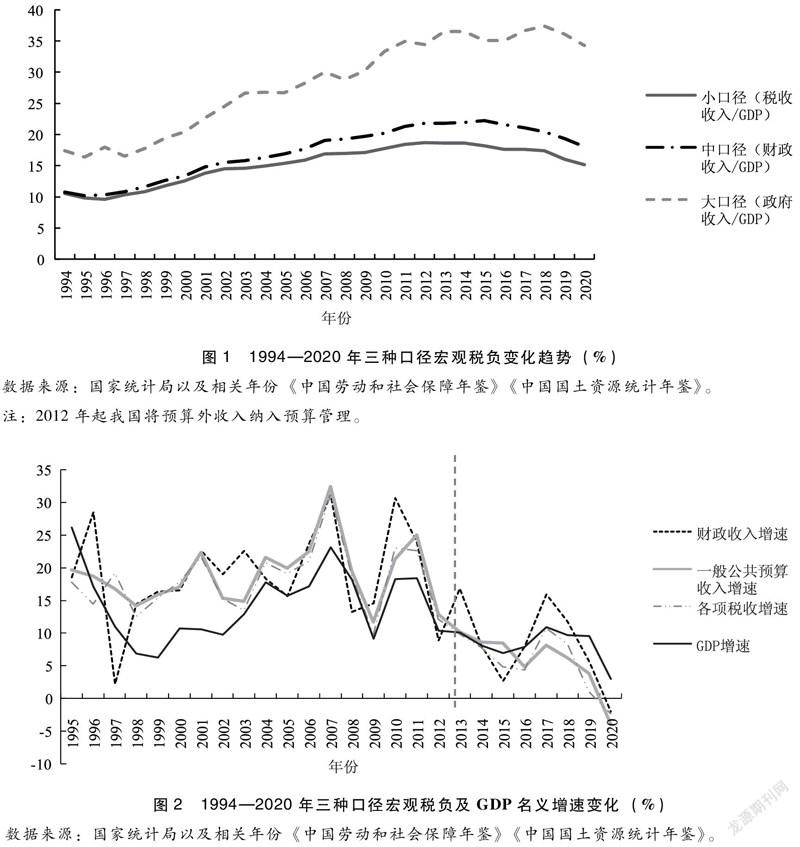

政府性基金是各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。主要包括國有土地使用權出讓收入、國有土地收益基金收入、城市基礎設施配套費收入、車輛通行費收入等項目,其中國有土地使用權出讓收入占比最高,超過政府性基金總收入的75%。社會保險基金收入、國有資本經營收入等四本預算統一納入預算管理。此時,政府收入等于四本預算之和,即“一般公共財政收入+政府性基金收入(包含國有土地出讓收入)+社會保險基金收入+國有資本經營收入”。2012年以前,由于政府性基金收入、社會保險金收入、國有資本經營預算未被規范管理,而是分別被記錄在土地出讓金(國土資源部)、預算外收入(財政部)、社會保險基金收入(人社部)的有關賬戶中。因此1994—2011年政府全部收入數據的測算,是以“預算內收入+預算外收入+社保基金收入+土地出讓收入”的數據來進行的。考慮到國有資本經營預算數據可得性以及占比較小,本文在測算宏觀稅負時未納入國有資本經營預算。三種口徑下我國宏觀稅負變化趨勢見圖1。

圖1顯示,2012年以來,我國不同口徑的宏觀稅負走勢出現了分化趨勢:小口徑與中口徑的宏觀稅負在近年出現下降趨勢,而大口徑的宏觀稅負在2008年和2014年出現短暫下降后進一步上升達到歷史高點。1994年分稅制改革以來,我國小口徑與中口徑宏觀稅負始終處于上升趨勢,并分別于2012年、2015年達到最高值18.7%和22.2%。此后,在國家一系列減稅降費舉措下,小口徑與中口徑宏觀稅負呈現出下降趨勢,并分別于2020年降至15.2%與18.0%,與2006年宏觀稅負水平相當。大口徑宏觀稅負自1994年以來同樣呈現持續上升趨勢,且增長速度明顯快于其余兩類宏觀稅負,在2014年有過短暫的回落后,在2018年上升至歷史最高點37.4%。2019年及2020年受中美貿易摩擦影響和新冠肺炎疫情沖擊,中央加大了減稅降費政策力度,大口徑宏觀稅負有所下降。

進一步分析可以發現,我國政府收入的名義增速與一般公共預算收入和稅收收入的名義增速之間同樣存在分化的情況。1994—2012年,我國的政府收入、一般公共預算收入與稅收的名義增速持續高于經濟增速。自2013年以來,政府收入名義增速在短暫下降后進一步上升,而一般公共預算收入與稅收的名義增速則呈現下降趨勢并低于GDP的增速(見圖2)。

綜合來看,在稅收收入與非稅收入不斷下降的背景下,政府性基金收入、社保基金收入是近年來我國宏觀稅負不斷上升的主要原因。自2007年我國的社保基金收入首次突破1萬億元以來,至2020年已經達到72115億元,13年間社保基金總量擴大了6倍。政府性基金收入從2011年的41363億元上升至2020年的93489億元,翻了一番。而以社保基金和土地出讓金收入為主的政府性基金收入,其主要征收對象均是企業,這在無形中加劇了企業負擔。

從時間維度來考察宏觀稅負的變化情況,可以得出以下結論:一是在政府一系列減稅降費舉措下,我國以“稅收收入/GDP”來衡量的小口徑宏觀稅負和以“財政收入/GDP”來衡量的中口徑宏觀稅負,在近年出現不斷下降,且稅收收入與財政收入的名義增速低于GDP名義增速;二是政府性基金收入、社保基金收入的上升成為推動大口徑宏觀稅負上升的主因,二者的增長速度遠遠快于GDP的名義增長速度,并在無形中加重了企業負擔。

(三)我國宏觀稅負水平及與國際上的比較

為了衡量我國宏觀稅負水平的合理性,本文將我國宏觀稅負水平與世界主要發達國家以及新興經濟體進行了對比分析(見圖4)。

考慮到數據的可得性與一致性,這里僅將小口徑的宏觀稅負與大口徑的宏觀稅負作為比較對象。在小口徑宏觀稅負方面,使用OECD數據庫的稅收收入數據;在大口徑宏觀稅負方面,使用IMF有關政府收入的數據。從小口徑宏觀稅負水平看,2019年我國宏觀稅負水平為16.0%,略高于墨西哥(14.2%)、土耳其(15.8%),低于法國(30.5%)、意大利(29.2%)、加拿大(28.8%)、英國(26.6%)、德國(21.8%)、美國(18.4%)的宏觀稅負水平,在世界范圍內屬于較低的水平。

在世界其他國家中,社會保障基金收入多以稅收的形式進行征收。

《OECD收入統計2017》(OECD Revenue Statistics 2017)將不同類型的稅收收入進行分類,并提供了一套可以將不同國家稅收收入進行比較的分析框架。主要稅收類型包括:針對收入、利潤、資本所得的稅收(Taxonincome, profits and capital gains);社會保障金(Socialsecuritycontributions);針對工資與勞動所得的稅收(taxesonpayrollandworkforce);針對財產性收入的稅收(Taxonproperty);針對貨物和服務的稅收(Taxesongoodsandservices)。考慮到納入社會保障金后的稅收收入情況,在這一口徑下,宏觀稅負=(稅收收入+社會保障金收入)/GDP。2019年我國宏觀稅負水平為24.3%,低于OECD國家的平均水平(33.8%)。相比之下,2019年法國、意大利、德國、英國、美國的宏觀稅負水平分別為45.4%、43.5%、38.8%、33.0%、24.5%。從數據對比中可以看出,納入社會保障金后我國宏觀稅負水平與其他國家的差距在縮小,特別是與美國的宏觀稅負水平已經相當。

從大口徑宏觀稅負水平來看,我國的宏觀稅負水平接近發達國家的水平,在新興經濟體中排名前列。根據IMF的統計,

IMF在《2001年政府財政統計手冊》(Government Finance Statistics Manual 2001)中將政府收入劃分為稅收、社會繳款、贈與、其他收入四類。其中,稅收收入包括對所得、利潤和資本收益征收的稅收,對工資和勞動力征收的稅收,對財產征收的稅收,對商品和服務征收的稅收,對國際貿易和交易征收的稅收,其他稅收等;社會繳款主要包括社會保障繳款;贈與主要包括來自外國政府與國際組織的贈與;其他收入包括財產收入,出售商品和服務收入,罰金、罰款和罰沒收入,除贈與外的其他自愿轉移,雜項和未列明的收入等。2019年,各發達經濟體“政府收入/GDP”的平均值為35.7%,而新興和發展中經濟體僅為26.3%;我國的“政府收入/GDP”為36.1%,已經略微超出大部分發達經濟體,且超出新興經濟體平均水平近10個百分點。

通過進行國際比較分析,得出以下幾點結論。一是我國以“稅收收入/GDP”衡量的小口徑稅收收入水平并不高,遠遠低于大多數發達國家的平均水平,也低于新興經濟體的平均水平;二是將社會保障金收入納入政府收入后,我國的宏觀稅負水平有所提升,與世界主要國家的差距在縮小,特別是已經與美國的宏觀水平相當;三是將政府性基金收入納入到宏觀稅負后,我國的大口徑宏觀稅負水平明顯提高,不僅超過日本、美國等發達國家的水平,還高于新興經濟體平均水平近10個百分點。我國大口徑宏觀稅負比較高的一個重要原因在于政府的收費較多。

我國小口徑宏觀稅負水平不高,但大口徑宏觀稅負較高,產生這一“背離”現象的重要原因是我國與發達國家在稅制結構上的不同。稅制結構與經濟發展水平息息相關,美國、德國、法國、英國、日本等發達國家人均收入水平高,個人所得稅收入成為政府收入最主要的來源,對國民經濟的貢獻度較高。在這一背景下,發達國家稅制結構的主要特征是以所得稅為主、商品勞務稅為輔,個人所得稅、社會保障稅等直接稅占政府稅收收入的比重超過70%,而增值稅等間接稅占政府稅收收入的比重則不足20%。我國是世界上最大的發展中國家,居民人均收入水平較發達國家仍有相當大的差距。因此,個人收入所得稅對政府收入的貢獻相對比較低。在這種情況下,非稅收入、政府性基金收入不得不成為政府收入的一個重要來源,其所占的比重也比較高。這就導致我國稅制結構的主要特征是以商品勞務稅為主、所得稅為輔,增值稅、消費稅等間接稅占比超過60%,而企業所得稅、個人所得稅等直接稅比重不足40%。

二、我國企業的稅負水平及其全球比較

(一)企業狹義稅負水平的比較

長期以來,我國微觀層面的企業對稅負的痛感相對比較明顯,這似乎與我國小口徑宏觀稅負呈現出的低水平情況存在矛盾(呂冰洋,2017)。為此,我們對我國的稅收收入結構做了進一步考察分析。目前,我國稅收體制中的稅種設計包括增值稅、消費稅、企業所得稅、個人所得稅、契稅、土地增值稅、城市維護建設稅等18個主要稅種。從納稅主體的情況看,2019年我國企業所得稅收入占全部稅收的比重為23.6%,遠高于美國(3.9%)、法國(4.9%)、德國(5.2%)、英國(7.5)等國家的水平,也高于OECD各國平均水平15個百分點(見圖7)。若是將以企業為征收對象的增值稅稅收收入考慮進來,那么我國以企業為征收對象的稅收收入占全部稅收收入的比重高達63.1%。

此外,我國企業納稅占企業利潤總額的比重也比較高。根據世界銀行的統計數據,2019年,我國企業的納稅規模占利潤總額的比重高達59.2%,在全部200多個國家中排名第23位,高于世界平均水平、OECD國家平均水平近20個百分點。當然,這里也隱含著企業盈利能力不強和盈利水平不高等方面的問題,導致企業單位利潤負擔偏重的情況。同主要發達國家與新興經濟體相比,我國企業的稅收負擔略低于巴西(65.1%),高于德國(48.8%)、日本(46.7%)、美國(36.6%)等發達國家10個百分點以上,接近英國(30.6%)的2倍、新加坡(21.0%)的3倍。應該看到,企業稅負過重不利于調動企業生產經營活動的積極性,也不利于激發企業進行科技創新和市場創新的活力與動力。

(二)企業廣義稅負水平的比較

除了稅收,廣義的企業稅負還包括稅收收入中的各項費用,以及由企業支付的土地出讓金和社保基金繳納等,這些廣義性質上具有稅負性質的支出也主要由企業承擔。近些年來,隨著政府不斷推出一系列減稅降費舉措,我國非稅收收入規模開始出現下降但占比仍然很高。特別是受2019年底以來新冠肺炎疫情的影響,政府尤其是許多地方政府的財政收入增長困難不斷加大,為了彌補財政收入增長困難和剛性支出不斷擴大的需求,許多地方財政收入中的收費比重出現明顯回升。據統計,全國有25個省份非稅收入占公共預算收入較2019年有所上升,其中海南、貴州、西藏、山西等省份占比上升較快,分別較上年提升11.6%、7.3%、6.1%、5.2%,貴州、新疆、寧夏、廣西、西藏、甘肅等西部省份非稅收入占公共預算收入比重突破35%。與此同時,企業的土地出讓金支出和社保基金繳納逐年遞增。總的來看,企業的廣義稅收負擔并沒有減輕。

接下來,筆者以美國作為比較對象,分析比較中美企業的廣義稅收負擔情況。

1.與美國企業相比,我國企業稅收負擔較大

分析比較20世紀90年代以來中美與企業相關的稅收占比情況(見圖9),可以看出,我國政府收入中與企業相關的稅收收入遠遠高于美國。自2010年以來,雖然我國采取了“營改增”改革、稅收優惠、減稅降費等一系列政策措施,但從總體上看,與企業相關的稅收負擔并沒有顯著下降,2010年以來始終保持在占我國財政收入61%的水平上。相比之下,美國自世界金融危機以來采取的一系列減稅政策則更具有針對性,更有效地減輕了企業的稅收負擔。2008年以來,美國聯邦政府層面的財政收入中,與企業相關的稅收收入比重則始終低于10%。特朗普政府執政以來,更是將企業所得稅率由35%減至15%。2018年,美國政府稅收中與企業相關的稅收占比僅為6.2%。即便是將地方政府層面對企業的征稅考慮進去,美國企業繳納政府稅收的占比仍僅為17.9%。

通過對上述數據的對比分析,可以反映出中美稅收結構的變化趨勢,但還不足以反映兩國在同樣的發展水平條件下的稅收收入結構情況。2018年,美國的人均GDP為62600美元,而我國的人均GDP僅為9769美元。考慮到在不同的經濟發展階段其稅制結構可能不同,我們又進一步考察了處于同樣經濟發展階段時中美企業相關稅收收入的占比情況。根據世界銀行關于收入水平的劃分標準,

世界銀行將國家或經濟實體劃分為四個收入檔次,分別是低收入經濟體(L)、中低收入經濟體(LM)、中高收入經濟體(UM)和高收入經濟體(H):人均達到3000美元后,一國和地區處于下中等收入發展階段;人均達到5000美元后,一國和地區處于上中等收入經濟發展階段;人均GDP達到10000美元后,一國和地區就開始進入高收入經濟社會發展階段。我們選取了人均3000美元、人均5000美元、人均10000美元的水平,作為不同的時間節點進行對比分析(見表1)。

在人均3000美元、人均5000美元、人均10000美元的時間節點上,我國與企業相關的稅收收入占比均顯著高于同樣收入水平下美國的企業稅收收入占比,其差距在40個百分點以上。隨著人均收入水平的提升,美國企業的稅收占比呈現顯著下降趨勢,由人均3000美元時的21.80%下降至人均10000美元時的15%。相比之下,中國企業的稅收占比則呈現出先下降后上升的趨勢,這使得中美企業繳納稅收在政府稅收收入中的占比差距進一步擴大。

2.我國企業承擔的社保成本負擔較大

與美國的企業相比,我國企業所承擔的社會保險費用支出也比較高。我國的社會保險費用支出由養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險,以及住房公積金構成,其中需要由企業繳納的各類社會保障費用在職工工資中的占比分別為16%、8.4%、0.7%、0.8%、0.8%、8.1%,累計占到工資成本的34.8%,遠高于由個人繳納的19.4%的占比水平。

美國的社會保障稅分為老年遺屬及殘疾保險稅、醫療保險稅和失業稅。由企業繳納的養老遺屬及殘疾保險稅率為6.2%、醫療保險稅率1.5%、失業保險為6%,合計承擔13.7%。美國居民個人繳納養老遺屬及殘疾保險稅率6.2%、醫療保險稅率1.5%,不負擔失業保險稅,個人稅負承擔合計為7.7%。從對比分析中可以看出,我國企業和個人繳納的社保稅(費)率高出美國的企業和個人21.4和9.8個百分點。

3.我國企業承擔的行政事業性收費負擔較重

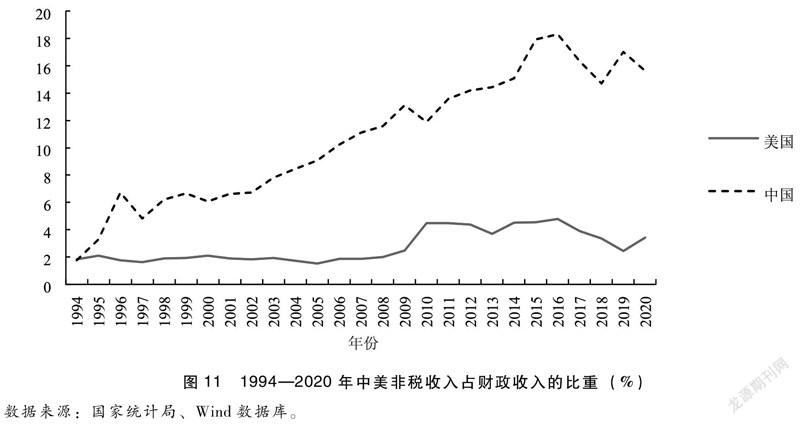

我國的行政事業性收費主要包括管理性收費(資格審查、頒發證照、管理費)、懲罰性收費、資源性收費等。自2017年國務院明確要求公布中央和地方政府性基金及行政事業性收費目錄清單,從源頭上防范亂收費以來,財政部多次取消、停征了很多各類行政事業性收費項目,非稅收入連續兩年出現負增長態勢,行政事業性收費占財政收入的比重由2016年的18.32%下降至2020年的15.6%。但是仍有許多省份保留了較多的行政事業收費項目,企業承擔的費用負擔仍然較重。

美國的非稅收入主體是收費,包括公共設施使用者收費、機場和公園收費、行政性收費,以及捐贈、政府所有的企業和公共財產收入等。與中國不同的是,美國的非稅收入具有一定程度的非強制性和有償性。繳納相關的費用后,人們不僅可以得到相應的產品或服務,還可以選擇消費或者不消費或者消費多少。

1994年分稅制改革伊始,我國的非稅收入在財政收入中的占比與美國相當,均不足2%。但此后我國非稅收入不斷上升,到2020年達到15.6%;而美國的非稅收入則幾乎維持穩定,2020年為3.4%。我國這一比例高于美國12個百分點。如果將政府性基金收入考慮在內,則這一差距還將會進一步增加。

通過對中美企業在稅收負擔水平上的對比分析,可得出以下結論:一是我國是以企業稅收為主體的國家,各類以企業為征稅對象的稅收收入占比高達63.1%,遠遠高于美國,大體是美國企業負擔的3.4倍;二是在考慮到行政事業性收費后,我國企業的稅負水平進一步升高,達到78.7%,大體是美國企業負擔的3.7倍,且無法像美國企業那樣獲得相應的付費性服務。

三、對我國宏觀稅負水平的總體判斷及對策建議

從以上分析可以看出:在總量上來看,我國以“稅收收入/GDP”衡量的小口徑宏觀稅負并不高,導致我國宏觀稅負過重的根本原因在于政府性基金與社保基金負擔過重;在結構上來看,企業稅負重是導致微觀主體稅負感偏重的主要原因,特別是加上企業所承擔的社保基金及行政收費負擔后,我國企業的稅負感受進一步加大。

從深層次上來看,我國企業稅負水平過重與我國以流轉稅為主的稅收制度有很大關系。建國初期,由于我國居民收入水平低、生產力發展水平不高、市場經濟發展不成熟、稅收征管水平不高,不具備征收所得稅的基礎。而相比之下,流轉稅征稅范圍廣且稅收收入穩定。為了滿足保證財政功能運轉、國家治理功能運轉,以及推動經濟社會發展所需而努力籌集到盡可能多的財政收入,我國采取了以增值稅、營業稅等流轉稅為主的稅收制度。進入新發展階段,一方面,以流轉稅為主體的稅種面臨著中央政府宏觀調控下沉弱、稅收征管難度大等問題;另一方面,隨著經濟高速穩定快速增長,經濟總量擴大,大多數企業與居民的收入水平也在不斷提高,企業不斷發展壯大,我國已經具備了擴大所得稅的征稅基礎。與此同時,由于貧富差距不斷拉大,收入分配制度不健全、初次分配存在不公平、再次分配不平衡不協調、三次分配缺失等問題,需要加快研究建立向以直接稅收為主體過渡的稅收體制,逐步提高所得稅的比重,也有助于充實我國稅收收入、調節社會收入分配。同時,必須看到如果不改變當前的財政稅收體制,一味地加大減稅規模,則可能陷入“減稅——財政收入減少——財政支出剛性增加強——赤字率擴大——擴大土地出讓金、擴大政府隱性債務等——政府債務風險加劇”的非良性循環。因此,需要深入推進財稅體系改革,使財稅體制更好地適應和服務高質量發展,構建新發展格局的要求。

(一)提高直接稅比重,完善所得稅等直接稅征稅體系

目前,我國流轉稅占比過高而直接稅占比過低的稅制結構不僅加劇了企業負擔,也不利于提升宏觀稅負的自動穩定器作用,以及實現稅負的科學性、合理性和公平性。鑒于此,有必要采取更具針對性的舉措,加強對稅收制度和財政體制的改革研究,積極探索對我國目前的稅制結構進行調整和改革的路徑,要從政策式、碎片化減稅降費的做法逐步向推進制度性減稅降費的做法轉變,有步驟、有序地推動我國稅制從間接稅為主向直接稅為主轉型。

一是降低企業的稅收負擔。深入推進制度性減稅政策實施,突出強化對企業的稅收優惠力度。在增值稅方面,可考慮調整降低增值稅的稅率,將增值稅標準稅率從13%逐步下調至10%,加快推進增值稅三檔變兩檔稅率。進一步加大對中小微企業和個體工商戶的稅收減免力度,提高小規模納稅人增值稅起征點;在企業所得稅方面,應考慮對不同企業適用的稅率進行細分類,提高大型企業適用的稅率,同時對小微企業和高新技術企業執行更低的優惠稅率,對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分,在現行優惠政策基礎上,再減半征收所得稅,并確保稅費優惠政策真正落實到位。

二是提高直接稅的比重。“十三五”時期,我國累計減稅降費近8萬億元,在激發企業活力的同時,也給政府收入帶來了一系列影響。2016—2020年,我國財政赤字占GDP比率由3%上升至3.6%,一般公共預算收入比率由21.6%降至18.0%,稅收收入的比率由17.6%降至15.2%。在這一背景下,完善直接稅體系,推進房產稅、遺產稅等直接稅改革,嚴格規范企業的生產成本、營銷成本、財務成本分攤的科學性、合理性標準并加大審計范圍和審計力度,提高企業和個人收入所得稅繳納法律執行的嚴肅性,以彌補減稅降費對增加政府收入帶來的負面影響。在個人所得稅方面,規范個人所得稅的繳納環境,加大對偷稅漏稅等不正當納稅行為的打擊力度,明確不正當行為的法律與責任,打擊一切不正當的業務往來,建立公平穩定的個人所得稅征收、稽核體系。在房產稅方面,要加快房產稅立法和實施,構建地方稅收入體系,提高地方政府財政收入能力和收入水平,確保地方政府事權有效落地。根據當前房產稅試點情況估算,若按照0.4%的稅率征收房產稅,預計每年可帶來超千億元規模的稅收收入;若按照2%的稅率征收房產稅,預計稅收收入可超萬億元(江莉等,2021)。在遺產和贈與稅方面,當前無論是從更好實施社會公平政策、促進轉變增長方式,還是從縮小貧富差距、推進共同富裕等方面的要求來看,實施遺產稅改革的時機已經基本成熟,條件也已基本具備,應該加快推進出臺實施。據分析,現代市場經濟國家的遺產稅收入一般可占到政府稅收總額的1%~2%,若按2%的比例計算,現階段我國的遺產稅收入將會達到3000億元左右。

(二)進一步降低政府性基金收入和社保金費率,減輕企業的隱性負擔

我國微觀主體稅負負擔較大、企業稅收痛感大的主要原因在于過高的社會保障基金繳納比例與政府性基金收入。從這個角度來看,單純地減稅并不能有效地減輕微觀主體的稅負壓力。因此,在繼續減輕企業稅負的同時,還應該注意加快推進對社會保障基金繳納制度與土地出讓金制度的改革,深化對稅費制度改革和社會保障繳費制度改革的研究。

一是要大力清理不合理的政府性基金。清理不合理的政府性基金的重點在于清理整頓各種行政事業性收費與政府性基金。特別是對于地方政府設立的一些不合理的收費項目與政府性基金項目應予以取消;對于具有明顯稅收特點的行政事業性收費與政府性基金收入應盡快通過實行稅改納入稅收范疇,比如礦產資源補償費、農網還貸基金等;此外,對于非行政事業性收費,如一些涉企收費等,也應清理規范,納入法律軌道,實現收費法定,對于已達到預定征收金額、年限的政府性基金,到期就應當停止。

二是降低社保繳費比率。社保費率過高的重要原因在于我國的社會保險制度還不夠完善,特別是各項社會保險在不同地區、不同保險項目以及企業之間的統籌失調。需要通過精簡、歸并不合理的社保項目、下調部分險種繳費比率等方式,來降低企業社保費繳納的總成本,使企業能夠在經濟周期內合理分攤福利成本。具體的措施包括:應該進一步降低養老保險、醫療保險、失業保險的繳費率,社保基金總量不足的部分應由國有資本注入充實,或者通過出售一部分具有市場充分競爭性的國有企業資本進行補充;要加快健康風險保障類險種“合并同類項”;加快推動職工養老保險基礎養老金全國統籌;提高社保征收覆蓋面和效率等(閆坤等,2020)。

(三)拓寬政府收入來源,為減稅降費提供政策空間

一系列減稅降費措施在減輕企業和居民負擔的同時,也將削減政府財政收入能力和水平。在現行財政體制下,地方政府通常會通過擴大土地出讓收入、增加行政收費等方式來彌補減稅降費帶來的收支缺口。為避免陷入這非良性的循環,可考慮通過規范的渠道擴大政府收入來源。

一是通過擴大國債發行規模為政府支出融資。當前,中國政府債務,特別是中央政府債務,占GDP的比重在國際上仍處于較低水平。截至2018年底,我國中央政府債務占GDP的比重僅為16.5%(張曉晶,2019),同時中央政府還具有較高的信用與較低的發債成本。可以說,在當前和今后一個較長時期內,中央政府仍有較大的舉債空間,可以通過合理擴大中央政府的國債發行規模,為促進形成合理的宏觀稅負體制,為實施減稅降費政策,為進一步培育和壯大微觀主體的市場活力,提供更充足的空間。

二是有序推進產權制度改革擴大潛在稅源。在努力降低宏觀稅負的同時,為了支撐政府促進社會發展、提供公共服務、加強宏觀調控的支出增長需求,還需要探索采取有效的政策、措施和激勵機制,來培養新稅源、擴大稅基,以抵消宏觀稅負比率調整帶來的負面沖擊。為此,要考慮進一步深入推進產權制度改革,以深化產權制度改革推動稅制改革。產權是稅源的基礎,“新經濟、新產業、新業態”這些能夠促進新稅源產生的組織形態,其背后的推動力就是產權結構的形成、變化(楊白冰等,2019)。因此,從長期來看,培養與保護新業態將對稅收總額的提高有很大的促進作用。可考慮通過盡快完善相應的法律法規,明確界定各方產權,調整稅制結構,增加新的稅源和擴大稅收征收渠道,保證形成中口徑條件下合理的宏觀財政收入比重,保持長期穩定合理的稅收與財政收入增長。

參考文獻:

1.楊燦明:《減稅降費:成效、問題與路徑選擇》,《財貿經濟》,2017年第9期。

2.呂冰洋:《我國宏觀稅負不高,為何企業感覺負擔重》,《人民論壇》,2017年第7期。

3.江莉、蔡鵬、劉端怡:《房地產稅出臺會造成多大的影響?——以上海為例的實證分析》,《上海經濟》,2021年第3期。

4.閆坤、侯思捷:《減稅降費的政策分析與路徑演進》,《北京大學學報(哲學社會科學版)》,2020年第1期。

5.張曉晶:《解剖中國債務灰犀牛》,《中國新聞周刊》,總第890期。

6.楊白冰、王溪薇:《我國宏觀稅負合理水平及區域差異問題研究》,《中國物價》,2019年第7期。

責任編輯:李 蕊