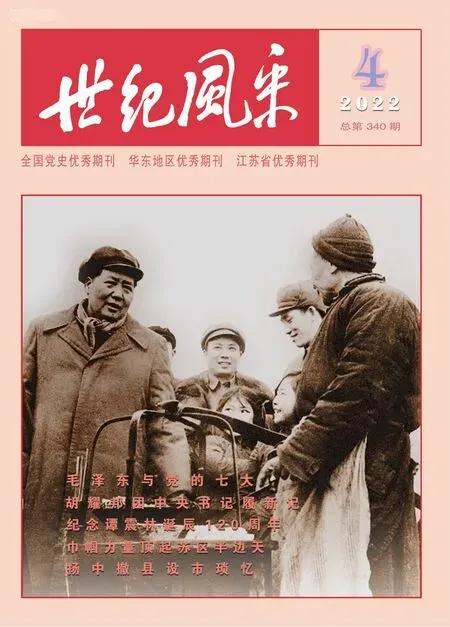

秦振華與改革開放的兩次機遇

朱天培

改革開放為中國的繁榮發展指明了方向、提供了路徑,40多年的發展,中國大踏步地趕上了時代,在政治、經濟、文化、社會、生態文明和黨的建設方面取得了輝煌成就。秦振華主政地方的時機與改革開放的兩次重要節點無縫對接。當拼命的實干家遇到百年難得的機遇,碰撞出絢爛奪目的精神火炬,點燃了高速發展的引擎,引領勤勞智慧的人民共同奔赴美好生活,使張家港成為黨領導改革開放促發展的生動縮影。

秦振華,1936年3月生,1954年加入中國共產黨,江蘇張家港人,江蘇省政協原常委、蘇州市人大常委會原副主任、張家港市委原書記。榮獲“最美奮斗者”“全國優秀縣(市)委書記”“全國優秀黨務工作者”等20多項國家級榮譽稱號,是蘇州改革開放“三大法寶”之一——“張家港精神”的塑造者和實踐者,也是改革開放40周年100名“改革先鋒”之一。

搶抓機遇 落后小鎮乘風而起

第一次機遇在1978年。這一年,秦振華上任楊舍鎮黨委書記,適逢黨的十一屆三中全會召開,會議確立了“解放思想,實事求是,團結一致向前看”的戰略方針,中國從此開啟了改革開放的偉大征程。黨的十一屆三中全會將黨和國家的工作重心轉移到經濟建設上來,全黨全國各族人民群起響應,爭相為社會主義現代化建設貢獻力量。秦振華以敏銳的嗅覺捕捉到這百年難得的時代機遇,迅速帶領楊舍人民以開放的姿態革故鼎新、迎難而上,讓落后小鎮乘著改革開放的春風扶搖而起。

當時的楊舍鎮人口約1萬,地域范圍較小,由城東、城西、城南三個村組成,環境臟亂,旱廁遍地、道路泥濘;經濟差,在蘇州各縣城鎮中排倒數第一。為了改變落后的面貌,秦振華與楊舍人民搶抓機遇,以經濟建設和環境整治為抓手,改變了小鎮臟亂差的面貌。

經濟建設方面,秦振華認同“無農不穩,無工不富,無副不發,無商不活”的發展思路。他意識到,必須依靠企業來促進經濟發展,而辦企業不僅需要人力,還需要資本。楊舍鎮通過調整農村經濟結構,將勞動力從農田中解放出來,人力的問題得到了有效解決。為了應對沒有資本的困局,楊舍鎮大膽走上負債經營之路,借錢辦企業,集中力量發展鎮、村工業,經濟模式逐步由單一農業經濟轉為農副工全面發展。在開放發展的理念指引下,楊舍鎮的包裝廠、噴線織機廠等鄉鎮企業規模越辦越大,成為助推楊舍經濟發展的重要力量。1986年末,全鎮共有鎮、村工業企業68家,當年完成工業產值2.82億元,成績亮眼。1988年以后,楊舍鎮尤其重視外向型經濟的發展,在出口渠道、合資企業、創匯產品等多個領域取得突破,外向經濟比重逐步攀升。

環境整治方面,當時,楊舍鎮在省內第一個提出來要創衛生鎮。秦振華認識到,單單衛生還不行,人的素質要文明,故“衛生鎮”前面要加“文明”兩個字,即創“文明衛生鎮”。隨后,楊舍鎮掀起文明新風,以家庭為單位評選新風戶,在每家每戶門口掛牌,以制度化的工程激發群眾的榮譽感、調動群眾的積極性。同時,大量編發精神文明建設方面的宣傳資料,如《文明市民公約》《公民道德綱要》等,開展形式多樣的宣教活動,大大提高了楊舍人民的社會公德、職業道德和家庭美德,營造了既衛生、又文明的社會氛圍,全鎮上下講文明、樹新風蔚然成風。

秦振華深刻認識到人的力量,人對社會發展起決定性作用。他說:“在改革開放的新形勢下,市場競爭看似是經濟競爭,實際上取決于人的素質的競爭。”為了提高人的素質,楊舍鎮從1979年開始辦夜黨校,促使人們轉變思想、革新觀念、緊跟時代、文明進步。從夜黨校走出了一批具備發展眼光、踏實認真的楊舍干部。素質優異的干部隊伍在工作、生活中又對群眾產生了良好的影響,使得楊舍人民整體的精神面貌都比較好。秦振華回憶:有一次,市里要求搶時間插秧,當時正值雨季,有一天正下著雨,秦振華帶著幾名負責同志騎自行車冒雨在農田周邊視察情況,發現農民們都戴著斗笠在冒雨插秧,分工明確,有條不紊,挑秧的挑秧,扔秧的扔秧。秦振華再到周邊別的鄉鎮看,田里卻沒有一個人,鮮明的場景對比給秦振華留下了深刻的印象。楊舍人民吃苦耐勞的精神、一心求發展的決心可見一斑。

經過幾年的努力,楊舍鎮的面貌發生了翻天覆地的變化。1985年,楊舍鎮工農業產值突破億元,為江蘇省首家。1986年,蘇州市各鄉鎮評比中,楊舍鎮躋身8個明星鄉鎮之一,排名第一。此外,楊舍鎮還獲得“省級文明單位”“全國鄉鎮百顆星”等榮譽稱號,這些進步與成績的取得都離不開領頭人秦振華艱苦創業的精神與科學發展的眼光。

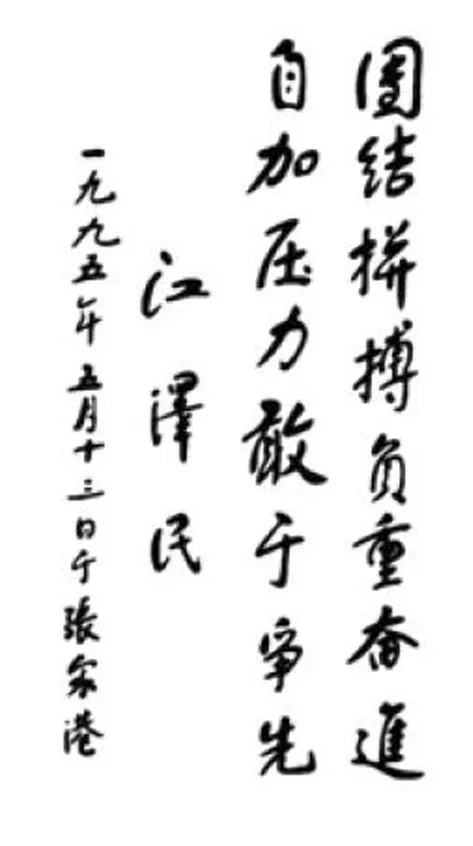

秦振華在楊舍鎮搶抓發展機遇、順應時代要求,以逢山開路的闖勁、滴水穿石的韌勁帶領地方實現跨越式發展,將“后進”變為“先進”,打造了現代文明小鎮。自擔任楊舍鎮黨委書記后,秦振華的春節基本都在基層度過。14載深扎根、勤耕耘,為強鎮富民、帶領楊舍人民過上美好生活,秦振華不怕苦累、沖鋒在前,在實踐與磨礪中催生了務實、進取的“楊舍精神”:為官一任、造福一方的公仆精神;顧全大局、樂于奉獻的犧牲精神;扶正祛邪、敢于碰硬的無畏精神;雷厲風行、腳踏實地的務實精神;嚴于律己、以身作則的表率精神;自加壓力、永不滿足的進取精神。

敢為人先 錨定目標“三超一爭”

第二次機遇在1992年。這一年,秦振華上任張家港市委書記,適逢小平同志發表南方談話。在改革開放面臨困境、社會主義現代化建設不進則退的關鍵時期,鄧小平作為改革開放的總設計師,重申了深化改革、加快發展的必要性和重要性,在全國范圍內把改革開放和現代化建設推向了新階段。小平同志提出,“改革開放膽子要大一些,看準了的,就大膽地試、大膽地闖”,“抓住時機,發展自己,關鍵是發展經濟”,“發展才是硬道理”。此時,55歲的秦振華正走上更大的舞臺,在市委書記的崗位上蓄勢待發,他敏銳地意識到,大發展的機遇已經來臨。

秦振華認為,“沒有爭第一的擔當,就會連爭第二、第三的勇氣也沒有。”他上任之初,便提出“三超一爭”奮斗目標,即工業超常熟、外貿超吳江、城市建設超昆山、樣樣爭一流。他說:“我工作的時間不多了,不拼一拼對不起82萬父老鄉親呀!”秦振華帶領張家港人民在落后的情況下,將發展目標毫不遲疑地錨定各領域工作的優勝者,以爭第一的魄力和決心奮起直追,趕超周邊先進縣市。

引領工業快速發展。隨著鄧小平南方談話發表,張家港工業進入加大投入、搶上規模的高速增長期。秦振華認為,小而散的企業經不住大風大浪的沖擊,必須搶上規模,組建現代化“集團軍”,實施名牌戰略,加快企業轉制,這樣才能有長久的發展。從“船小好調頭”到“船大壓風浪”的觀念更迭,張家港適時調整風向、放寬政策,幫助鄉鎮企業盤活資產、優化組合,助力企業上規模、更好更快發展。1992年5月,張家港組建了江蘇省第一家省級鄉鎮企業集團——江蘇貝貝集團。至1994年底,全市累計組建的企業集團63家,其中省級企業集團48家,有47家鄉鎮企業進入全國500強鄉鎮企業行列,企業競爭實力得到明顯提升。

加快發展民營企業。1991年末,張家港市有個體工商戶13111戶,私營企業27家,民營經濟發展相對緩慢。1992年以后,通過出臺一系列鼓勵和促進民營企業發展的政策、措施,為民營經濟發展創造了良好的營商環境。通過鄉鎮集體企業改革,2800多家企業由原先單一的集體所有制改為多樣化所有制形式,融入了多種經濟成分,吸納了多元的投資主體,為民營經濟健康發展增添了動力與活力。至1997年,全市共有民營企業813家,從業人員87131人,注冊資本3.5億元,民營經濟發展迅速。隨著改革的不斷推進,企業的發展邁上新的臺階,一批優質的企業集團開始大放異彩。如今的世界500強沙鋼集團,于1975年靠自籌45萬資金起家,當時是個小軋鋼廠。至1992年底,仍是個生產普通鋼窗料的小企業。1993年,沙鋼從美國、德國、瑞典引進90噸超高功率軋鋼線。1994年,又從韓國引進不銹鋼和鍍鋅板項目,通過引入國外先進工藝設備和高新技術,不斷發展壯大。1996年7月,沙鋼集團被列入省重點大型企業集團行列,成為江蘇省第一個以集團經濟為主體的省重點企業集團。

打好外貿“組合拳”。1992年之前,張家港市地方外貿公司、各企業尤其是鄉鎮企業苦心尋覓外貿出口渠道,發展外貿生產,形成了外貿公司、市屬企業和鄉鎮企業齊頭并進、共同開發的外貿格局。1992年以后,張家港市采取市鎮結合、工貿結合、內外結合、貿資結合等形式,加快發展步伐,走上了從外貿供貨轉向以擴大自營出口為主的大經貿發展之路。1992年9月,張家港對外貿易公司經國家經貿部批準獲得進出口經營權,開創了縣級外貿公司自營出口的先河。1992年,張家港市完成外貿出口供貨額69.98億元,批辦“三資”企業累計702家,合作利用外資10.4億美元,國外承建工程和勞務合作額451.3萬美元,“三外”(外貿、外資、外經)總量全省第一。1993-1994年,全市外貿供貨額連續兩年保持40%以上的增幅,呈現出巨大的發展動力與廣闊的發展前景。

城市建設掀起高潮。整治老區、開發新區、建設港區,實施“城市現代化、鄉村城市化”試點方案,構建“一城四片區”城市框架。加強市區建設,大拆大建、四面拓展,現代化樓宇拔地而起;在鎮村建設中,以基礎設施建設為突破口,提升城鎮化水平;在交通建設上投入巨資,建設高標準、高要求的交通網絡;堅持城鄉統籌發展,在供水、供電、供氣體系及信息化網絡等方面構筑城鄉一體化的公用設施網絡。1992年前,張家港市大量存在一鎮一水廠、一村一水廠、一企一水廠的現象。這些小水廠普遍存在原水質量差、處理工藝落后、供水無保障等問題。當時市區僅有一座日供水能力為4萬立方米的自來水廠,不能完全滿足需求。1992年,投資4000萬新建市第二自來水廠,使市區日供水能力達到8萬立方米,緩解了用水壓力,保障了用水安全。1994年初,投資1.2億元,將楊舍東街改建成美食街,原本破舊狹窄的街道煥然一新,建成了由13幢單體建筑組成的具有江南水鄉風格的建筑群,成為城市建設中一道亮麗的風景線。

秦振華說:“事業興旺,身體健康;工作緊張,心情舒暢。”憑著艱苦創業、奮勇爭先的精氣神,1992年,張家港市奪得蘇州市工業、外貿、精神文明建設3只金杯。此后,在蘇州市1993年農村工作“五杯”競賽中,張家港繼續保持優勢、取得更大成績,獲得農業豐收杯、多種經營致富杯、工業振興杯、外貿創匯杯、精神文明新風杯5只金杯,成為開賽以來第一個囊括五杯的縣(市)。1994年底,經過三年奮斗,張家港市綜合經濟實力躍居全國百強縣(市)第二,工業、外貿、城市建設得到了長足的發展,全面實現“三超一爭”目標。

實干篤行 城市精神領航發展

張家港的前身是沙洲縣,1962年由常熟和江陰各劃出一部分組建而成。改革開放以前,沙洲縣長期經濟結構單一,交通閉塞,發展落后,存在感不強。1978年,沙洲縣地區生產總值僅為3.24億元,各項指標處于江蘇省中游,在當時蘇州8個縣中排倒數第一,雖地處蘇南,卻被稱為是“蘇南的蘇北”。1986年,沙洲縣撤縣建市,以境內天然良港——張家港港命名設立張家港市,市政府駐地楊舍鎮。秦振華上任市委書記后,順應時代要求,加快了改革開放的步伐,張家港正式進入高速發展的快車道。經過幾年的發展,荒僻沙洲換新顏,一躍成為經濟強、環境美、人文素養高的現代化強市。

秦振華上任市委書記后,將六句話的“楊舍精神”凝練成16個字的“張家港精神”:“團結拼搏,負重前進,自加壓力,敢于爭先。”他大力弘揚“張家港精神”,并驕傲地說:“在我市,只要人們提到‘張家港精神’,就沒有克服不了的困難。任何事情都一呼百應,政令暢通;說了算,定了干,高效率,快節奏。能今天辦的事,決不能到明天去辦,而且一級做給一級看,一級帶著一級干,加班加點,超常規工作,已成為人們的自覺行動。”由此可見“張家港精神”強大的動員力、向心力、凝聚力和巨大的引領、感召、激勵功能。

秦振華是“張家港精神”的忠誠擁護者和實踐者,他辦事雷厲風行,講效率、講質量。他說:“市場競爭不等人,不爭不搶是庸人,錯過時機是罪人。過去是三十年河東,三十年河西;現在是三年河東,三年河西,有時甚至是三個月河東,三個月河西。”時間不等人,他每天工作十三四個小時,常年滿負荷、超負荷工作。翻開他的臺歷,每天的工作行程都安排得滿滿當當,沒有星期天,沒有節假日。去香港招商引資,原計劃12天,他只用了6天就回來了;去歐洲談項目,計劃22天,他10天辦完事就回來了。招商引資時,有一次幾個鄉鎮同時約秦振華陪外商吃飯。秦振華說:“不能得罪投資者。每個外商我都要見,都要陪。”他寧可累著自己,多奔波、多操勞,也不放棄任何一個招商引資的機會。于是,這一頓晚飯,他一共吃了七個地方,外商也被這份誠意感動。“張家港精神”作為城市之魂,體現在城市發展的方方面面,這其中比較典型的,要屬保稅區創建和張楊公路拓寬改造兩件事。

創建張家港保稅區。張家港保稅區位于城市西部港區,是全國第一個內河港型保稅區,啟動面積4.1平方公里、規劃面積20平方公里。其主要功能定位是出口加工、保稅倉儲、國際貿易和商品展示。保稅區不斷加強基礎設施建設,改善投資環境,以招商引資為主線,吸引投資與項目,推動經濟快速發展。秦振華說:“我不求當啥官,更不圖什么職級,只求在有生之年,多為老百姓辦點實事。”1992年3月保稅區申辦時,競爭對手有南京、南通、鎮江、連云港等地。秦振華親赴北京,在人民大會堂舉行了張家港經濟發展匯報的新聞發布會,積極主動宣傳城市形象、展示港城優勢。通過努力,爭取江蘇省委、省政府支持,將李鵬總理請到張家港,主動迎接國務院領導同志的考察,終于“搶”到保稅區。1992年5月,保稅區的籌建工作拉開序幕,首先就是搶抓基礎設施建設,僅用6個多月的時間,就完成了保稅區定址、民房拆遷、“五通一平”基礎設施的建設。保稅區的創建充分彰顯了張家港速度,90天建成一棟8000平方米的港務局大樓,150天建成60棟20萬平方米的拆遷安置房。1992年11月6日,張家港舉行新聞發布會宣布保稅區正式投入運營。會議期間公開對外招商,洽談業務20多筆,成交480萬美元,簽署合作意向12個,總投資6億美元,招商引資成效顯著。此后,保稅區開發建設全面推進,顯示出強勁的發展態勢,對促進張家港經濟社會快速發展發揮了重要作用。

拓寬改造張楊公路。張楊公路貫穿張家港,是全國縣級市第一條高等級公路,至今仍是張家港市的主要通道。1992年3月,投資2.5億元的張楊公路改擴建工程正式啟動。當時張家港全年財政收入不足2億元,面對嚴重的資金缺口,張家港市不畏艱難,團結動員全市力量捐款集資,從黨員干部到普通群眾,都積極響應,以自己的實際行動支持家鄉的交通發展。此次工程常規工期三年,張家港人僅用18個月就完成任務。期間,工程建設者們夜以繼日奮戰在工程第一線,有的干部甚至幾個月吃住在工地。1993年8月,全長33.8公里、雙向六車道的張楊公路全線貫通。張楊公路的建成通車,不僅改善了市民的出行條件,便利的交通也為張家港的進一步發展創造了更多機遇與可能。

秦振華帶領張家港人解放思想、開拓創新、拼搏進取、奉獻擔當,在中國的改革開放進程中留下了濃墨重彩的一筆。1997年底,秦振華從領導崗位退下,退休不退志。作為張家港改革的帶頭人、發展的見證者,作為“張家港精神”的塑造者和實踐者,秦振華不遺余力地繼續弘揚“張家港精神”。20多年來,秦振華赴全國各地宣講“張家港精神”,作報告500多場,傳授張家港發展真經,幫助了很多地區。“張家港精神”是張家港人民強大的精神動力,是張家港發展不竭的力量源泉。偉大精神助推偉大事業,“張家港精神”在實踐和發展中與時俱進、不斷豐富內涵,早已成為張家港乃至全國人民共同的精神財富,激勵我們立志高遠、勇擔使命,譜寫接續奮斗、不斷前行的時代凱歌。