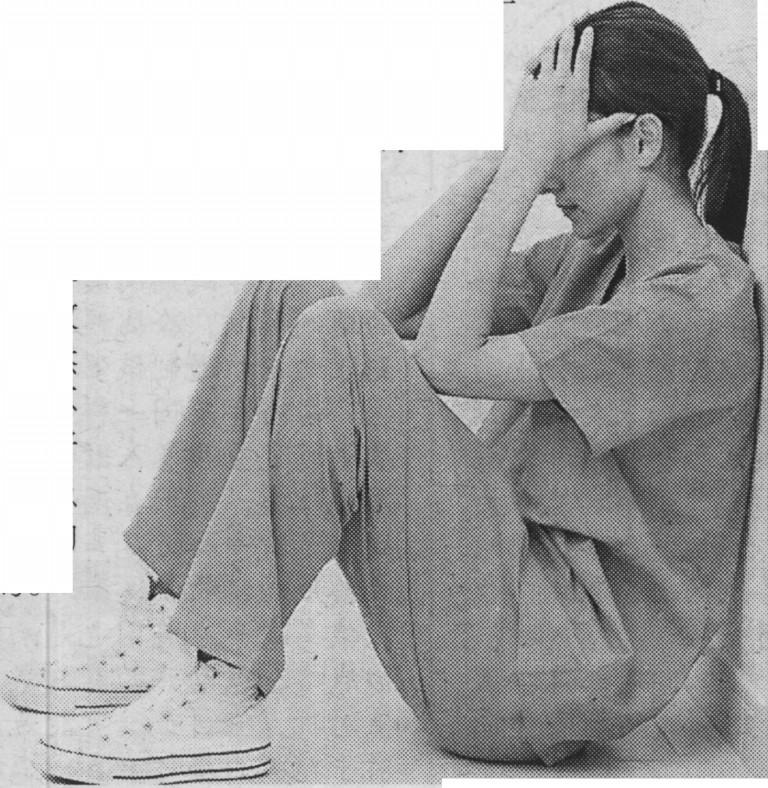

疫情+戰爭,德國護士放棄幻想

德國《明鏡》周刊2022年第15期文章,原題:護士的抗爭在從事這一行業十多年后,這位來自柏林的男護士已經拋棄了所有幻想:能下班后帶著好心情回家,還能像學校所學的那樣去護理病人,更能讓患者信任醫院并獲得悉心照料。30歲的他認為,缺少人手與管理漏洞使得醫護人員甚至沒時間上廁所,醫院也不再是患者恢復健康的好地方。長期以來,醫護人員選擇無私奉獻,才使得這種醫療體系得以正常運轉。

多年來,德國的醫護人員一直保持沉默,這名柏林的護士現在想要的是醫療機構能有更好的醫護質量。'在德國的醫院和診所,護士每天都在應急狀態下工作。最近幾個月,160多名來自德國各地的護士向媒體講述了自己痛苦的工作遭遇。他們常因超負荷工作引發本不該發生的悲劇,如病人因得不到及時救治而死在急診室,新生兒在慌亂中摔到地上等。極具諷刺意味的是,近年來,本該治病救人的地方卻成為危險場所。

這種亂象的根源可追溯到上世紀90年代德國醫療行業的私有化浪潮。從那時起,德國醫療機構的運營就以經濟指標為導向。對管理者而言,多聘用醫生是值得的,因為醫院可安排更多的手術以獲得豐厚收入,而多雇用護士則意味著成本的增加。.所以,這個費用多年來就被一省再省。

自2004年起,德國醫院不再根據患者住院天數和所需護士數量計費,而是按照手術數量計費。與此同時,經營者變本加厲地追逐利潤。2012年,德國每名專業護士必須服務13名患:者。這一數字在瑞典僅為7?VV在美國為5.3。雖然這類狀況后來有所改觀,但其造成的不良影響至今猶存。國際研究表明,患者死亡數與護士工作量呈正相關。德國患者保護基金會主席布里施說:“有尊嚴的護理是以有尊嚴的工作條件為前提的。 ”

據德國柏林愛麗絲-沙羅蒙應用技術大學對約2700名受訪者的問卷調查,近40%的護士丟年考慮過放棄這個職業,1/3的護士希望減少工作時間。另外,德國醫院協會的數據顯示,去年該國有22300個護士崗位空缺,是2016年的3倍多。考慮到新冠肺炎疫情反復和烏克蘭難民病患的持續增加,情況變得更加糟糕。

最近一天晚上,德國維瓦特斯診所的一名助產士一直奔忙,8小時不間斷'。7名待產孕婦令她和另一名同事忙得團團轉:一會兒呼叫鈴響了,一會兒電話響了,一會兒去另一名產婦處。雖然不容易,但總要保證“我馬上到”。

這名助產士8小時內什么都沒喝,這樣就不必去廁所。她還不得不讓一名正在招手的產婦失望:“很遺憾,現在沒有空著的產房。”另一名孕婦當晚幾乎必須獨自產下她已死去的女兒,孩子在母親懷孕第23周胎死腹中。“我竭盡所能去幫助她和她的伴侶,化解恐懼、悲傷和絕望。但我做得不好,因為我不得不一次又一次地離開她。”這名助產士說,孩子生出后,她休息了十分鐘,然后給已經沒有生命體征的“新生兒”測量身高體重,“重269克,身長31厘米,我們為她按下腳印并為其拍照”。這時,隔壁產房又傳來新生兒的哭聲。

這名助產士后來在工作報告中寫道:“由于工作量太大,無法保證足夠護理。”她做助產士已經-年了,覺得焦頭爛額,不知道還能這樣工作多久。▲(作者馬庫斯?德特默等,寇瑛譯)

環球時報2022-04-14