兩個基于2,5-二甲氧基對苯二甲酸和咪唑衍生物的超分子鈷配位聚合物的結構及光催化反應

石明鳳,顧江紅,盧森源,徐中軒

(遵義師范學院化學化工學院,遵義 563002)

0 引 言

配位聚合物(coordination polymers, CPs)是由配體與金屬離子或者簇通過配位鍵、氫鍵或π-π堆積等構建而成的晶態材料[1]。結構可控是該類物質的最大特點,通過優化合成條件不僅可使 CPs具有精致的結構和拓撲網絡,還可賦予其催化、分離、熒光、磁性等性能[2-5]。然而,CPs的制備受到金屬離子種類、配體結構、反應的酸堿度、溶劑組成以及溫度等多重因素的影響。鑒于此,CPs的合成面臨較大困難。所幸配體在制備過程中起關鍵作用,通過配體的選擇可實現目標CPs的合成[6-7]。而在諸多使用的配體中,苯羧酸類化合物骨架剛性,羧基配位點豐富,已與金屬離子組裝出大量不同結構的功能化CPs[8]。另外,咪唑衍生物種類多,配位模式可預測性強,與苯羧酸搭配反應,是合成CPs的重要途徑[9-11]。

鑒于此,本文選擇2,5-二甲氧基對苯二甲酸(H2DTA)與咪唑衍生物1,4-二(1H-咪唑-1-基)苯(1,4-DIB)以及1,3-二(4-甲基-1H-咪唑-1-基)苯(1,3-BMIB)反應合成CPs。H2DTA作為苯羧酸化合物,除擁有該類配體的優點外,所屬的兩個甲氧基還能增強配體與金屬離子的配位能力,是合成CPs的理想配體[12-13]。但到目前為止,H2DTA構建的配合物還很有限,非常有必要進一步深入研究。本文通過水熱反應制備出兩個具有半導體特征的配合物{[Co(DTA)(1,4-DIB) (H2O)]·H2O}n(1)和[Co(DTA)(1,3-BMIB)]n(2)。配合物1和2在水中有很好的穩定性,作為半導體材料在光照條件下可加快亞甲基藍的降解。

1 實 驗

1.1 試劑和儀器

實驗中所用的2,5-二甲氧基對苯二甲酸(H2DTA)、1,4-二(1H-咪唑-1-基)苯(1,4-DIB)、1,3-二(4-甲基-1H-咪唑-1-基)苯(1,3-BMIB)和Co(NO3)2均為分析純。配合物單晶數據在Rigaku 003型 X射線單晶衍射儀上收集;粉末衍射測試在理學Ultima Ⅳ型粉末衍射儀上進行;熱穩定性數據通過Netzsch Sta 449F5熱失重分析儀獲得;固體紫外-可見吸收光譜和紅外光譜分別在Shimadzu UV-3600 Plus分光光度計和Agilent Cary660 FTIER紅外光譜儀上測得。

1.2 配合物的合成

配合物{[Co(DTA)(1,4-DIB)(H2O)]·H2O}n(1)的合成:將H2DTA (0.022 g, 0.10 mmol)、1,4-DIB (0.025 g, 0.10 mmol)、K2CO3(0.018 g, 0.13 mmol)和5 mL蒸餾水依次加入23 mL的合成反應釜中,攪拌10 min后,再加入濃度為1 mol/L的Co(NO3)2水溶液0.15 mL。繼續攪拌10 min,密閉放入150 ℃的恒溫加熱箱中反應3 d。自然冷卻至室溫后,過濾得到0.020 g紅色塊狀晶體,產率為40%(基于配體H2DTA)。{[Co(DTA)(1,4-DIB)(H2O)]·H2O}n的元素分析結果(%):理論計算值(C, 55.40%; H, 4.66%; N 10.21%);實驗值(C, 56.08%; H, 4.52%; N 10.36%)。FT-IR 的主要數據(KBr壓片, cm-1): 3 410(b), 2 834(w), 1 572(s), 1 522(s), 1 405(s), 1 348(s), 1 300(m), 1 267(m), 1 132(w), 1 064(m), 1 027(m), 959(w), 835(m), 817(m), 730(m), 656(w), 606(w), 538(w), 489(w)。

配合物[Co(DTA)(1,3-BMIB)]n(2)的合成:配合物2的合成除配體1,4-DIB被1,3-BMIB取代外,其他條件與1相同。過濾得到0.032 g紅色條狀晶體,產率為60% (基于配體H2DTA)。[Co(DTA)(1,3-BMIB)]n的元素分析結果(%):理論計算值(C, 46.01%; H, 4.22%; N 12.57%);實驗值(C, 47.80%; H, 4.01%; N 12.12%)。FT-IR 的主要數據(KBr壓片, cm-1): 3 410(m), 3 120(w), 2 914(w), 1 603(s), 1 560(s), 1 497(s), 1 454(s), 1 399(s), 1 355(m), 1 287(m), 1 237(m), 1 200(s), 1 070(w), 1 020(w), 890(w), 810(m), 785(w), 736(m), 705(w), 649(w), 625(w), 538(w), 501(w)。

1.3 配合物的結構解析

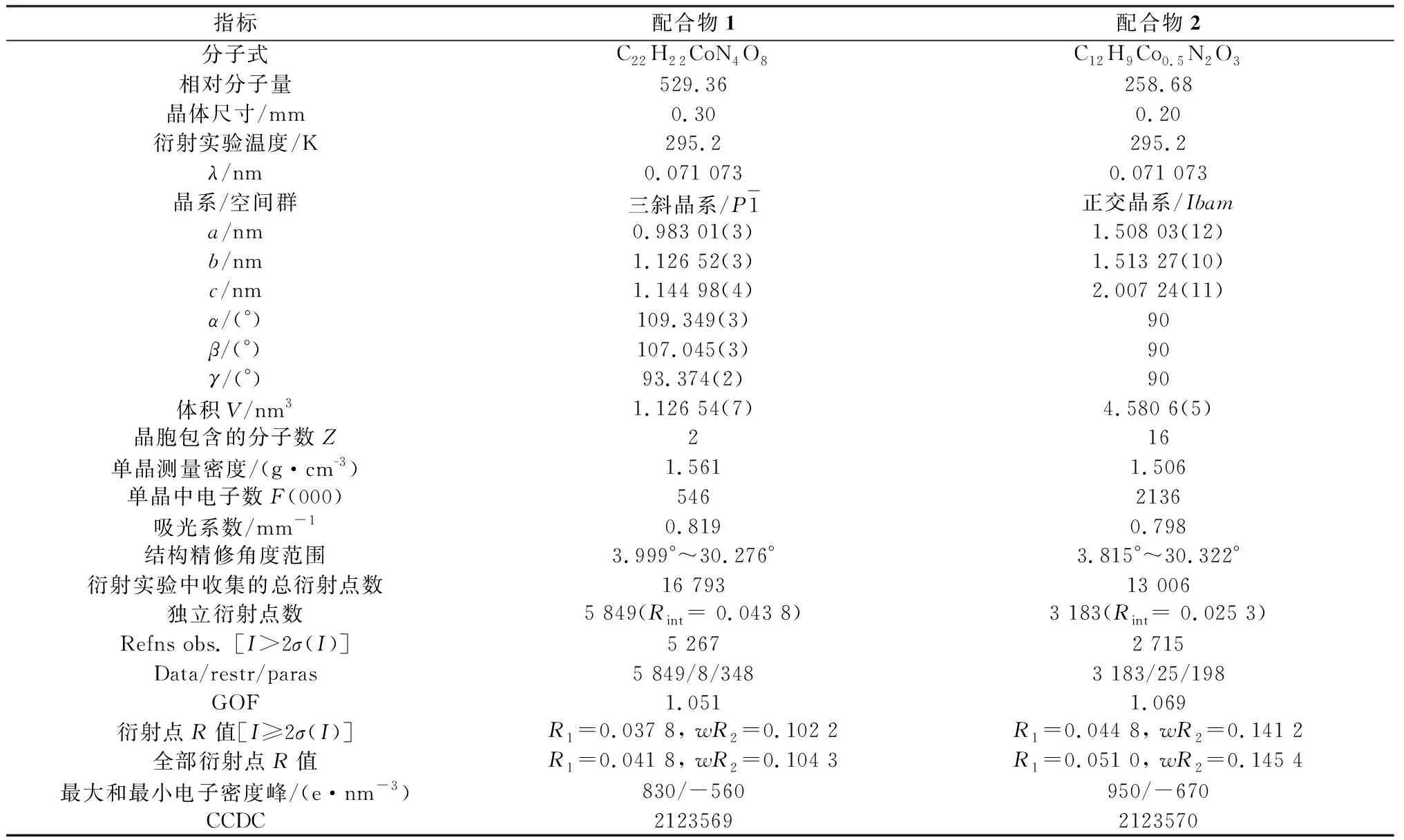

在Rigaku 003型 X射線單晶衍射儀上收集晶體數據。收集條件:295.2 K,λ=0.071 073 nm 的Mo-Kα射線,石墨單色器和ω變換掃描方式。數據經吸收校正后,在Olex2中用SHELXT-2014和SHELXL-2017軟件做結構解析[14-15]。用全矩陣最小二乘法對非氫原子坐標及各向異性熱參數進行精修,配體DTA2-上無序的甲氧基通過Part指令處理。配合物的晶體學數據及部分鍵長、鍵角見表1和表2。

表1 配合物1、2的晶體學數據Table 1 Crystal data of complexes 1 and 2

表2 配合物 1、2 的部分鍵長和鍵角Table 2 Selected bond lengths and angles for the complexes 1 and 2

2 結果與討論

2.1 配合物{[Co(DTA)(1,4-DIB)(H2O)]·H2O}n (1)和[Co(DTA)(1,3-BMIB)]n(2)的結構

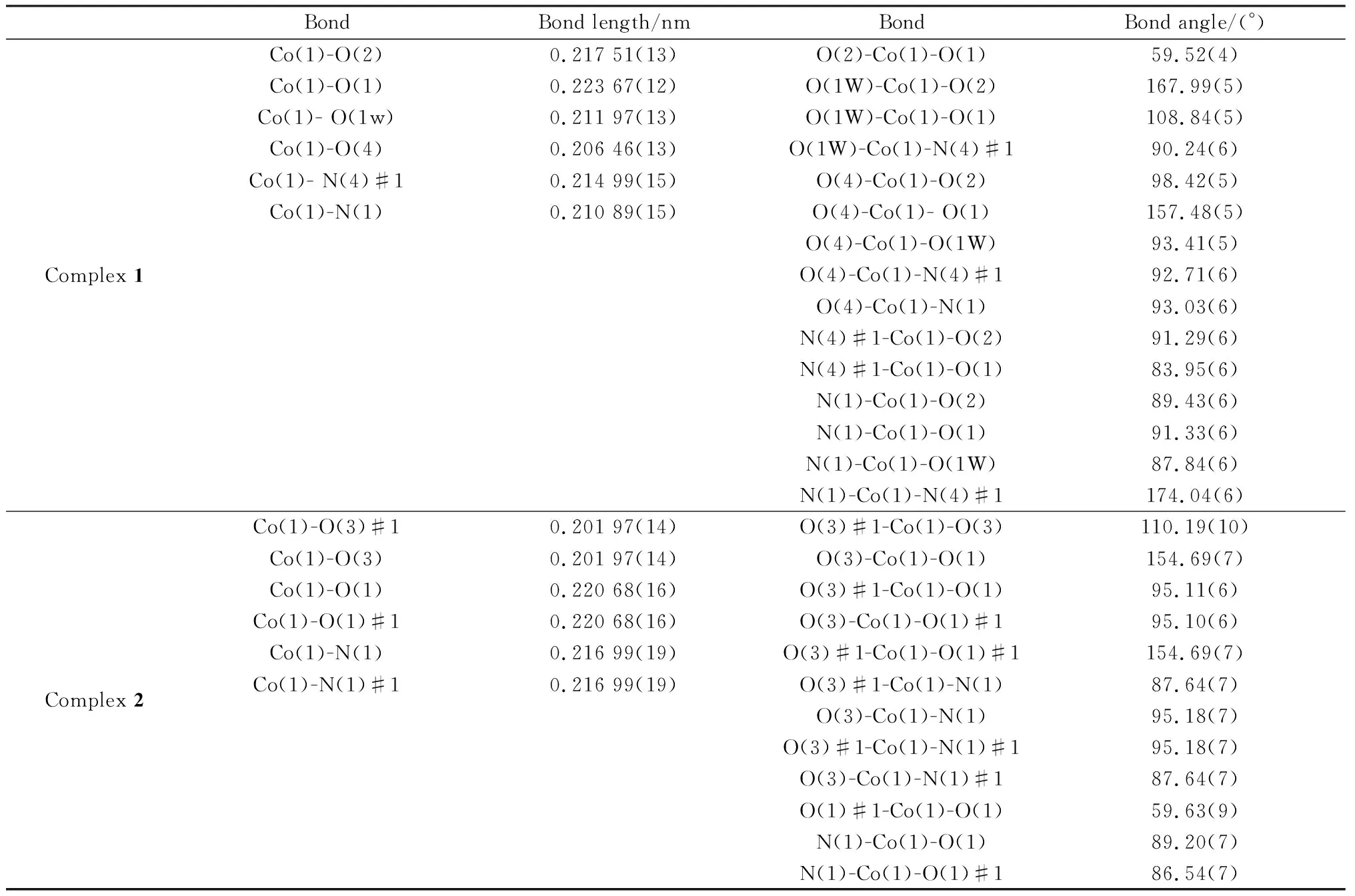

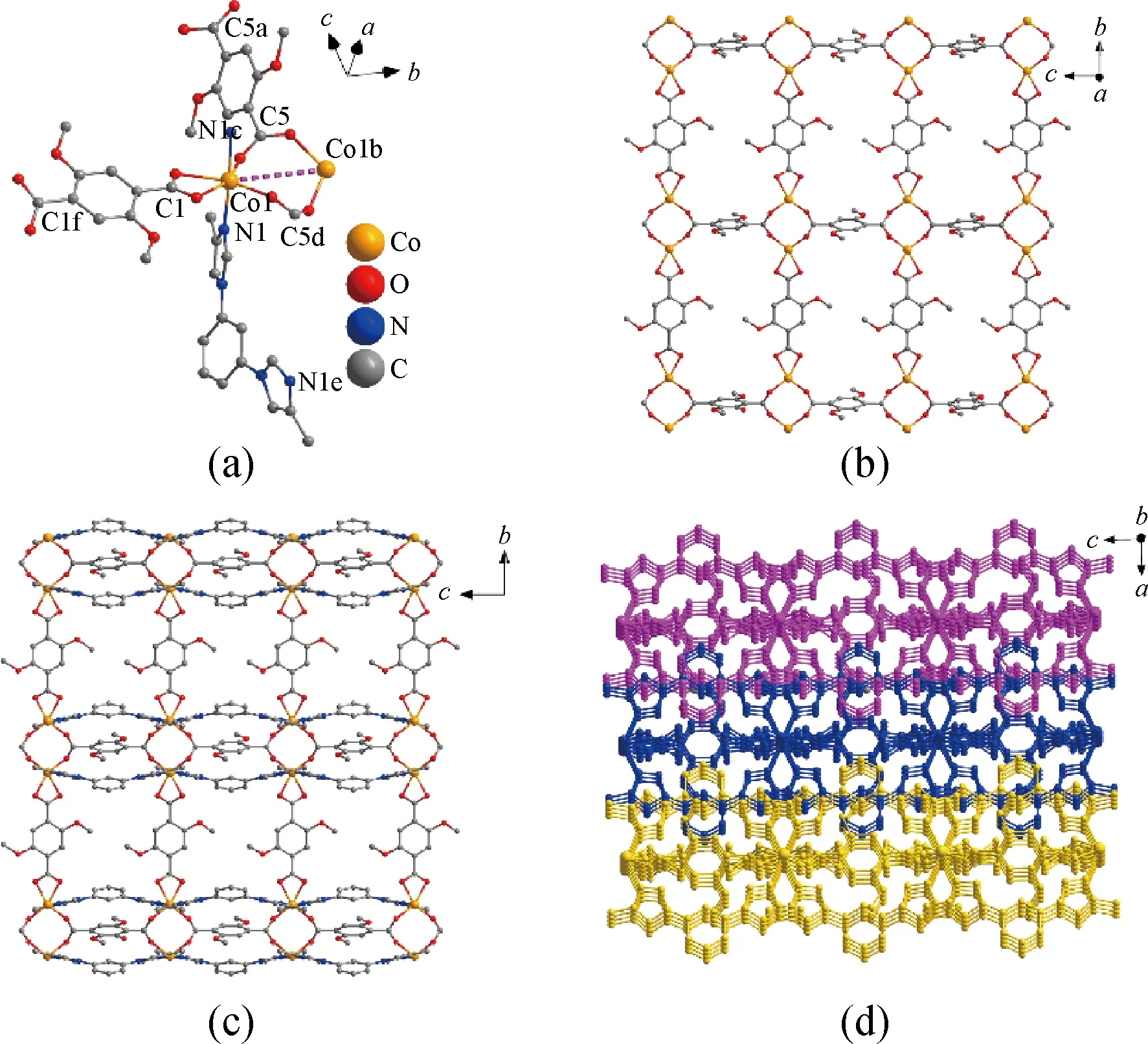

單晶結構解析揭示配合物1結晶于三斜晶系的P空間群。每個不對稱單元包含一個Co(Ⅱ)中心、兩個二分之一片段的DTA2-、一個1,4-DIB配體、一個配位水分子和一個客體水分子。進一步分析配體的配位模式可以發現兩個DTA2-的配位模式不同。其中一個DTA2-配體所屬羧基的兩個O以螯合方式與同一個Co(Ⅱ)配位,而另外一個DTA2-配體的羧基只有一個O與Co(Ⅱ)配位。按照這樣的配位方式,來自DTA2-配體的三個羧基O與來自1,4-DIB配體的兩個咪唑N以及一個水分子共同構建出Co(Ⅱ)中心的八面體配位構型(見圖1(a))。該配位模式使得每個Co(Ⅱ)中心同時與兩個DTA2-和兩個1,4-DIB連接,形成二維結構(見圖1(b))。二維結構進一步通過π-π作用堆積成三維超分子框架(見圖1(c))。在該框架中,沿c軸方向的通道孔徑達到了1.2 nm×0.8 nm。在如此空曠的框架中,又加上DTA2-和1,4-DIB是比較纖細的配體,所以結構穿插就難以避免。進一步分析表明配合物1具有二重穿插結構(見圖1(d))。

圖1 配合物1的結構示意圖:Co(Ⅱ)中心的配位環境(a),二維框架(b),三維超分子結構(c)和二重穿插的結構(d)(對稱操作:a=1-x, 2-y, 1-z; b=1+x, 1+y, 1+z)Fig.1 Schematic illustrations for complex 1: coordination environment of Co(Ⅱ) (a), 2D layer (b), 3D supra framework packed by 2D layers (c) and 2-fold interpenetration 3D structure (d) (Symmetric codes: a=1-x, 2-y, 1-z; b=1+x, 1+y, 1+z)

不同于配合物1的三斜晶系,配合物2屬于正交晶系的Ibam空間群,每個不對稱單元由一個Co(Ⅱ)中心、兩個DTA2-的二分之一片段和一個1,3-BMIB配體組成。配合物2中的兩個DTA2-配體片段也呈現不同的配位模式。其中一個DTA2-配體的兩個羰基O也是與同一個Co(Ⅱ)中心配位,但另外一個配體的兩個羰基O則分別與兩個Co(Ⅱ)中心配位。這樣的配位模式構建出了一個二核的Co2(CO2)4單元(見圖2(a))。在Co2(CO2)4中,Co(Ⅱ)中心以八面體的構型與四個羧基O和兩個咪唑N配位。如果只考慮Co2(CO2)4單元和DTA2-配體,就得到一個二維的DTA-Co(Ⅱ)層(見圖2(b))。在DTA-Co(Ⅱ)層中,1,3-BMIB配體通過連接DTA-Co(Ⅱ)層中的Co(Ⅱ)中心,形了二維結構(見圖2(c))。該二維結構同樣經π-π作用形成三維超分子框架(見圖2(d))。每一個Co2(CO2)4單元通過四個DTA2-配體和四個1,3-BMIB配體與四個Co2(CO2)4單元相連,從拓撲的角度看可簡化為四連接的sql型網絡。

圖2 配合物2的結構示意圖:(a)二核[Co2(CO2)2]單元中Co(Ⅱ)中心配位環境;(b)二維DTA-Co層;(c)二維DTA-Co-1,3-BMIB層;(d)三維超分子結構(對稱操作:a=1-x, 1-y, 2-z; b=1-x, 1-y, z;c=1-x, y, 1.5-z; d=x, 1-y, 1.5-z; e=x, y, 1-z; f=1-x, -y, z)Fig.2 Schematic illustrations for complex 2: (a) coordination environment of Co(Ⅱ) center in dinuclear [Co2(CO2)2];(b) 2D DTA-Co layer; (c) 2D DTA-Co-1,3-BMIB layer; (d) 3D supra molecular structure (Symmetric codes: a=1-x,1-y, 2-z; b=1-x, 1-y, z; c=1-x, y, 1.5-z; d=x, 1-y, 1.5-z; e=x, y, 1-z; f=1-x, -y, z)

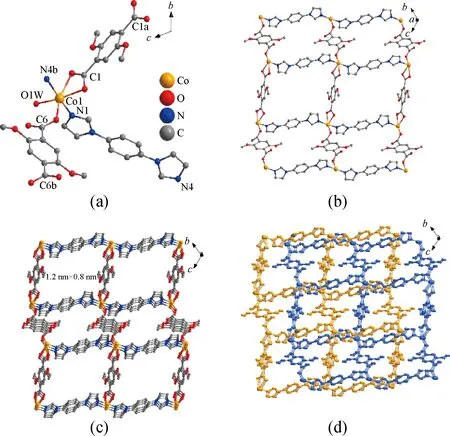

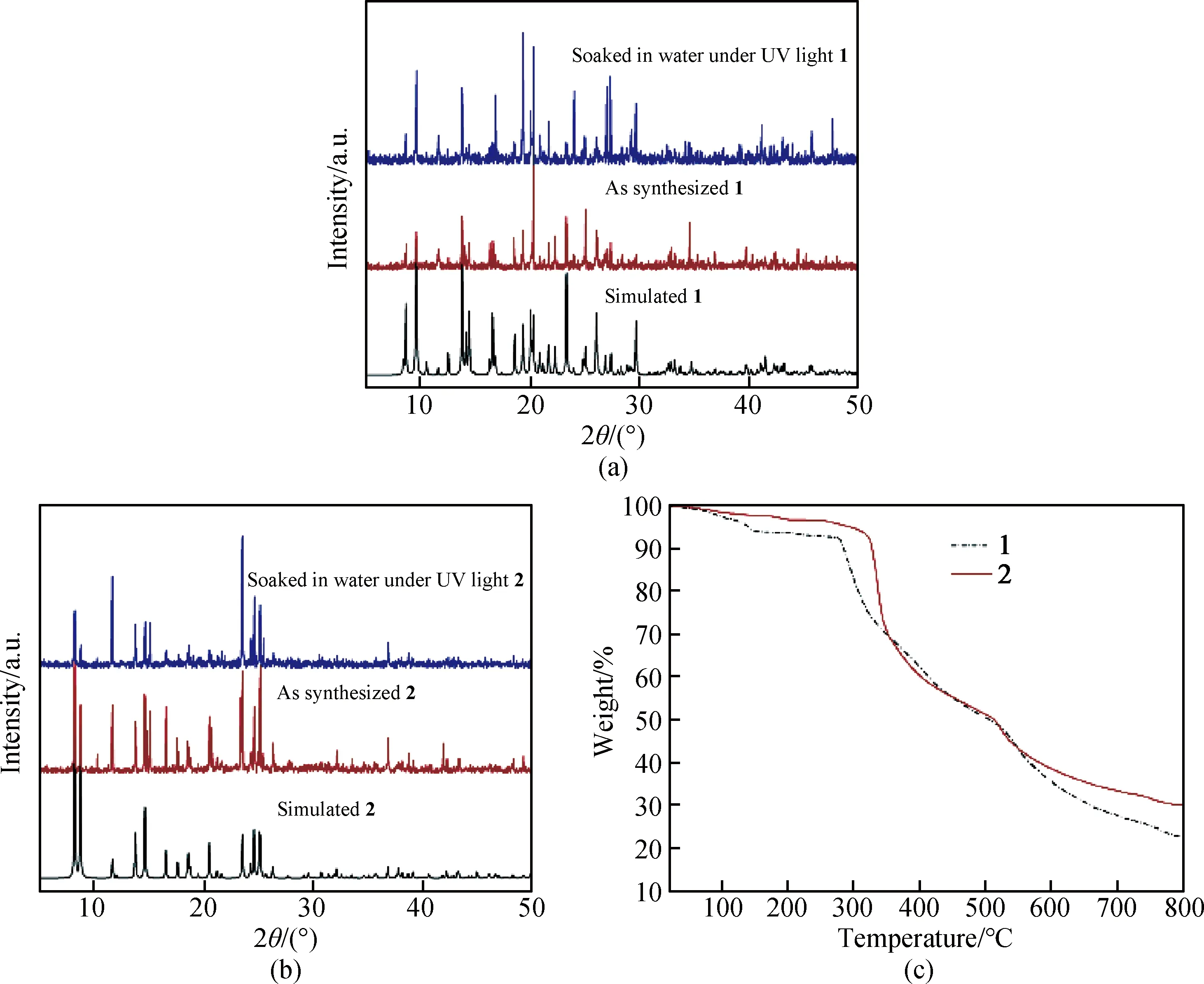

2.2 粉末衍射(PXRD)和熱失重分析(TGA)

為檢驗配合物1和2的相純度,對收集到的產物分別進行X射線粉末衍射測試。如圖3(a)、(b)所示,配合物1和2的PXRD測試曲線與依照單晶結構模擬所得曲線非常匹配,這就證實所得產物都是其單晶結構所代表的純相。此外,為測試配合物穩定性,將配合物1和2在紫外(UV)光照射的水中浸泡10 h。再重復做PXRD測試時,發現所得粉末峰的位置和模擬曲線仍然匹配。說明即使在紫外光照射下,配合物1和2在水中仍然有很好的穩定性。為進一步了解它們的熱穩定性,在氮氣條件下對1和2進行熱失重分析測試。結果如圖3(c)所示,配合物1在室溫至150 ℃之間有一個大約5.95%的失重過程,這應歸咎于配位水分子和客體水分子的離去(計算值為6.05%)。繼續升溫發現在150~280 ℃范圍內沒有出現明顯的失重現象,顯示去除水分子的配合物框架在此溫度區間非常穩定。當溫度升高到280 ℃時,急劇失重現象出現,表明配合物開始分解。配合物2從室溫到250 ℃之間沒有明顯的失重現象產生。升溫超過310 ℃后,急劇的失重現象出現,配合物開始分解。

圖3 配合物1和2的粉末衍射圖(a)(b)以及熱失重曲線(c)Fig.3 PXRD patterns (a) (b) and TGA curves (c) of complexes 1 and 2

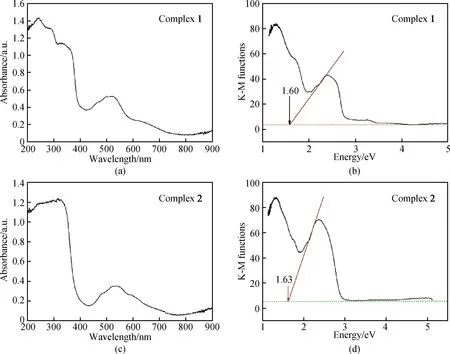

2.3 半導體性質和光催化性能

在固態紫外-可見光吸收譜中,配合物1和2在450~700 nm的可見光區域以及200~400 nm的紫外光區域都有兩個強的吸收帶(見圖4(a)和4(c))。此外,在配合物1和2的固體紫外-可見漫反射譜中,通過Kubelka-Munk (KM)法可確定它們的帶寬分別是1.60 eV和1.63 eV,位于半導體區域內(見圖4(b)和4(d))。

圖4 配合物1和2的紫外-可見吸收譜(a)(c)以及能帶圖(b)(d)Fig.4 Solid ultraviolet-visible sorption spectra (a)(c) and bandgap (b)(d) of 1 and 2

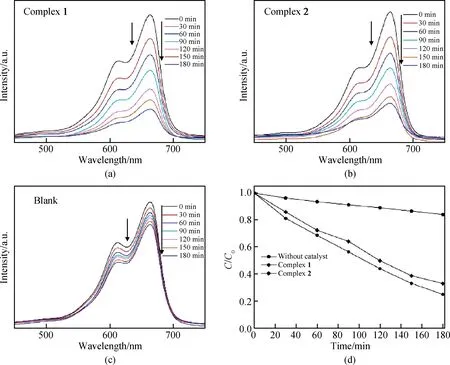

圖5 配位物1和2存在下(a)(b)和沒有配合物時(c)的亞甲基藍吸收譜及反應結果(d)Fig.5 Absorption spectra of the MB solution during the photo-degradation of 1 (a) and 2 (b), blank experiment (c) and photocatalytic results (d)

紡織和印刷工業中產生的廢水含大量的有機染料,直接排放將危害環境。對廢水進行處理,將所含染料轉化為無害的小分子產物是非常必要的[16]。而在光照條件下,一些半導體特性的CPs可加快染料的降解,為這類廢水的處理提供一條可選擇的途徑[17]。配位物1和2在水中穩定,又對紫外-可見光有較好的吸收能力。鑒于此,本文嘗試以配位物1和2為催化劑,亞甲基藍(MB)為模板染料來測試其對染料的光降解能力。將60 mg的配位物1和2分別加入60 mL的MB水溶液中(MB的濃度為2 mg/L)。在避光的條件下攪拌20 min,以便MB與配合物達到吸附-脫附平衡,然后在300 W汞燈產生的紫外光照射下反應,每隔30 min取樣一次。所取樣品經離心處理后,在島津UV-3600 Plus紫外分光光度計上測試MB的濃度。實驗結果揭示,相對于空白實驗,配位物1和2能加快MB的降解(見圖5(a)~(c))。經過3 h的反應后,分別有75%和66%的亞甲基藍得到降解(見圖5(d))。

3 結 論

在不同咪唑配體的作用下,羧酸配體H2DTA與Co2+反應合成出兩種不同結構的超分子配合物。其中配合物1具有單核的金屬離子中心,而配合物2是雙核的金屬簇。1和2在水中有較好的穩定性,作為半導體材料,可加快染料的光降解。