協同護理模式對頸脊髓損傷呼吸功能訓練患者負性情緒及肺功能的影響

童 瑋 諸葛恒艷 周健美 劉雨妍 張樂韻 徐 娟

中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇四醫院骨科,江蘇無錫 214000

脊髓損傷是指因多種原因引起的脊髓結構與功能破壞,導致損傷平面以下運動、感覺、植物神經功能異常改變,患者多伴有不同程度的肺功能損傷[1]。頸段脊髓損傷因膈肌、肋間肌、腹肌等功能受損,更易發生肺功能障礙,也是導致肺部感染甚至死亡的主要原因[2]。不論是手術治療還是保守治療,均需要患者進行長時間呼吸功能訓練[3],以改善患者肺功能[4],這有賴于患者呼吸功能訓練有效性及遵醫行為的養成[5]。如何選擇有效的呼吸功能訓練方法、規范患者呼吸功能訓練行為極其重要。協同護理模式通過跨學科的協作,以患者參與為主體,充分調動醫-護-患三方資源,更好地服務于患者疾病健康護理的一種模式[6-7]。本研究旨在分析協同護理模式在頸脊髓損傷呼吸功能訓練患者中的應用效果。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇2019 年7 月至2020 年6 月中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇四醫院收治的頸脊髓損傷患者92例。納入標準:①符合美國脊柱損傷協會(American Spinal Injury Association,ASIA) 制訂的相關診斷標準[8];②能正常溝通。排除標準:伴有心、肝、肺功能障礙。本研究經醫院倫理委員會批準,患者或家屬均簽署知情同意書。按照隨機數字表法將其分為干預組和對照組,每組各46例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組一般資料比較

1.2 研究方法

兩組均在常規護理干預的基礎上進行呼吸功能訓練。常規護理干預包括定時翻身叩背、排痰、手衛生及口腔護理、霧化吸入、預防感染等。呼吸功能訓練包括腹式呼吸訓練、縮唇呼吸訓練、咳嗽訓練、膈肌力量訓練,3 次/d,10~20 min/次。干預組在對照組基礎上聯合應用協同護理模式。(1) 組建醫-護-患者-患者家屬“四位一體”協同護理小組:包括主治醫師1 名、康復訓練師1 名、專科護士7 名、患者及患者家屬,組織學習頸脊髓損傷呼吸功能訓練、協同護理等相關知識,查閱國內外文獻資料,搜尋有循證醫學支持的頸脊髓損傷呼吸功能訓練護理干預證據,編制《頸脊髓損傷患者呼吸功能訓練手冊》。(2)培訓與宣教。由主治醫師、康復訓練師根據訓練手冊對專科護士、患者家屬進行培訓。向患者及家屬發放訓練手冊并進行宣教,讓患者了解頸脊髓損傷呼吸功能訓練、協同護理相關知識。(3)協同護理。①每項呼吸功能訓練先由護士示范操作,講解訓練動作要領、訓練頻率與時長,直至患者完全掌握后自己訓練。②訓練過程中,患者家屬負責監督協助,保證訓練效果,并及時向護士反饋訓練情況。③協同管理:呼吸功能訓練中,采用醫-護-患協同管理方式,動態評估患者呼吸功能訓練效果(院內每周評估2 次,出院每月評估1 次)。④微信支持:組建患者、家屬兩個微信群組,將訓練手冊內容推送到群中,組織護士每周2~3 次采編呼吸功能訓練小知識,每周1 次挑選患者及家屬感興趣的話題組織互動。⑤出院管理:采用門診隨訪、微信支持(隨時咨詢、統一回復)、電話隨訪(1 次/2 周)、家庭訪視(至少1 次)等形式,強化患者出院后呼吸功能訓練的管理。

1.3 觀察指標

負性情緒:訓練前后,采用焦慮自評量表(selfrating anxiety scale,SAS)、抑郁自評量表(self-rating depression scale,SDS)[9]進行測評,兩表均由20 個條目組成,采用1~4 分4 級評分法,分值越高,焦慮、抑郁程度越嚴重。

肺功能:訓練前后,采用AS-507 肺功能儀(廣州澳迅儀器有限公司生產)檢測肺活量(vitalcapacity,VC)、用力肺活量(forced vital capacity,FVC)、第1 秒用力呼氣容積(forced expiratory volume in one second,FEV1)、最大通氣量(maximal voluntary ventilation,MVV)值。

呼吸道并發癥:統計兩組氣道堵塞、呼吸衰竭、肺部感染等并發癥發生率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料采用例數和百分率表示,組間比較采用χ2檢驗或秩和檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組訓練前后SAS 及SDS 評分比較

訓練前,兩組SAS、SDS 評分比較,差異無統計學意義(P >0.05);訓練后,兩組SAS、SDS 評分明顯低于同組訓練前,且干預組SAS、SDS 評分明顯低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 兩組訓練前后負性情緒評分比較(分,±s)

表2 兩組訓練前后負性情緒評分比較(分,±s)

注 與本組訓練前比較,aP <0.05。SAS:焦慮自評量表;SDS:抑郁自評量表

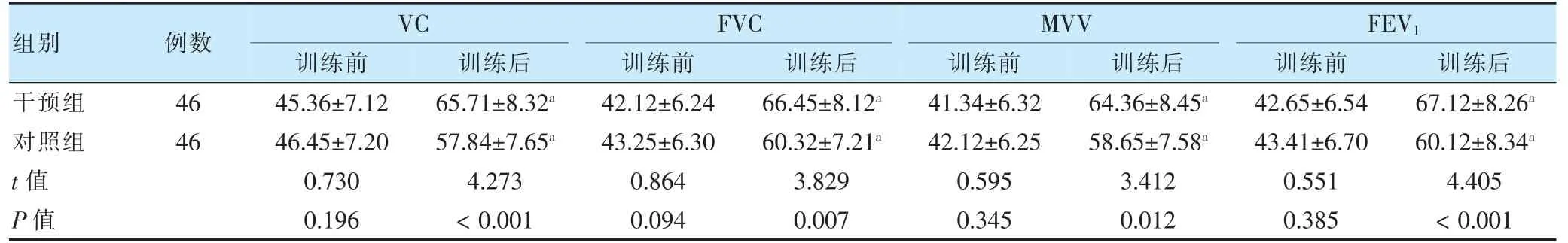

2.2 兩組訓練前后肺功能比較

訓練前,兩組肺功能指標比較,差異無統計學意義(P >0.05);訓練后,兩組VC、FVC、MVV、FEV1均明顯高于同組訓練前,且干預組VC、FVC、MVV、FEV1均明顯高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組訓練前后肺功能比較(%,±s)

表3 兩組訓練前后肺功能比較(%,±s)

注 與本組訓練前比較,aP <0.05。VC:肺活量;FVC:用力肺活量;MVV:最大通氣量;FEV1:第1 秒用力呼氣容積

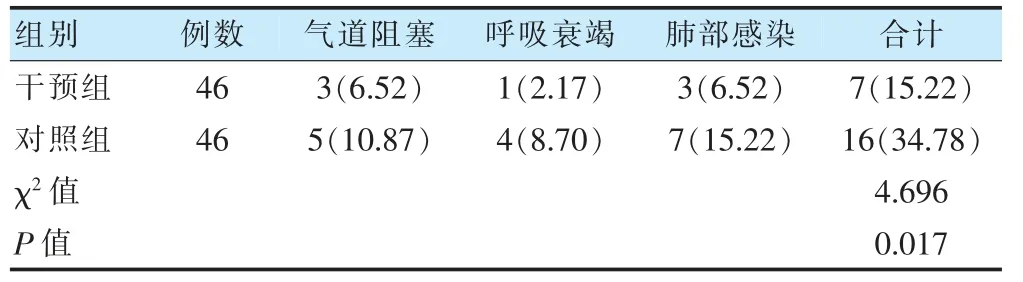

2.3 兩組呼吸道并發癥發生率比較

干預組呼吸道并發癥發生率明顯低于對照組(P <0.05)。見表4。

表4 兩組呼吸道并發癥發生率比較[例(%)]

3 討論

肺通氣的動力來源主要為呼吸肌的收縮與舒張,呼吸肌主要由膈肌、肋間肌、腹肌組成[10]。頸脊髓損傷主要損傷部位為膈肌,通過膈肌力量訓練,能夠增強膈肌收縮力,改善呼吸困難癥狀[11-14]。腹式與縮唇呼吸訓練能抑制呼吸道塌陷,減少無效死腔,提高肺泡通氣能力[15-16]。有效咳嗽可膨脹肺部,清除肺部痰液。本研究中所應用的腹式呼吸訓練、膈肌力量訓練等呼吸功能訓練,不需要增加患者額外負擔且簡單易行。結果顯示,訓練2 個月對照組肺功能指標均明顯改善,徐東紅等[17]也有類似報道。

頸脊髓損傷患者伴有明顯身心應激反應,手術或保守治療更會加劇這種應激程度[18-19]。患者伴有不同程度負性情緒,必然影響到患者呼吸功能訓練的依從行為[20]。協同護理模式是一種新型醫-護-患合作模式,通過對不同學科、不同人員的優化組合,以提高總體護理質量[21-23]。協同護理模式中,醫師為護理方案的制訂與實施提供技術支持;護理人員主要負責對患者護理內容的宣教和演示;患者家屬全程參與整個護理中,發揮監督協助職能;患者作為自我護理的主體,在醫師、護士、家屬多方管理下,能激發自身潛能,主動投入到康復訓練。這種醫-護-患協同式護理模式,也是對“生理-心理-社會”現代護理模式的最好詮釋[24]。馬一玉[25]報道,協同護理能夠給予脊髓損傷患者生理及心理方面的支持和幫助,本研究通過比較兩組SAS、SDS 評分,所得結論也支持這一觀點。

協同護理模式應用于頸脊髓損傷呼吸功能訓練護理干預,醫-護-患者-患者家屬需要共同參與呼吸功能訓練方案的制訂。主治醫師、康復師的加入可能保證呼吸功能訓練方案的準確性、可操作性[6],護士的言傳宣教可使患者更準確地了解并掌握訓練技巧,患者家屬在協助監督的同時,也承擔著反饋患者呼吸功能訓練情況的職責。這種“四位一體”聯動的方式更能促進患者自我護理能力的養成,提高康復訓練[26-27]。結果顯示,干預組VC、FVC、MVV、FEV1均明顯高于對照組,提示協同護理模式能有效提高肺功能,降低患者康復訓練過程中肺部感染等并發癥。

綜上,協同護理模式應用于頸脊髓損傷呼吸功能康復患者干預過程中,能有效緩解負性情緒,促進肺功能康復,減少呼吸道并發癥的發生。