復合充填結構體承載破壞演化特征

王其虎 楊 帆 王 杰 賀耀華 熊淦麟 姚 囝

(1.武漢科技大學資源與環境工程學院,湖北 武漢 430081;2.冶金礦產資源高效利用與造塊湖北省重點實驗室,湖北 武漢 430081;3.武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司,湖北 武漢 430213)

充填法不僅能夠有效防止地表陷落,提高回采率,而且還能減少地表廢棄物排放,是實現地下金屬礦山綠色開采的首選。隨著充填法技術的成熟和推廣,其應用場景越來越多。由于地下采場非均勻荷載的分布以及充填工藝的需要,同一種強度的均勻支撐體已經逐漸無法適應復雜的地下工程環境。馮國瑞等[1]、白錦文等[2]研究認為關鍵柱的穩定性是整個采場穩定的關鍵,提出了關鍵柱柱旁充填支護理論,形成了礦柱—充填體的復合支撐結構體,并發現了復合結構體內部應力分布不均勻的現象。姚囝等[3]針對高山河谷區的地下采場壓力分布不均的問題,分別使用強度較高和強度較低的充填體充填高應力采區和低應力采區保證采場頂板的穩定性。王其虎等[4]針對廢石尾砂交替充填采場造成不同充填體承擔的荷載不均勻現象,提出了柔性接頂的應力協調解決方案。ZHU等[5]、郭廣禮等[6]研究發現,由煤柱—充填體形成的復合支撐體內煤柱中的應力大于充填體中的應力。上述學者針對復雜地質條件利用多種材料組合而成的復合支撐結構體支撐頂板,并發現了復合結構體內部應力分布不均的現象。

在傳統的充填法采礦過程中,充填體充入采場后與周圍的環境耦合成為支撐系統中的一部分,整個系統共同支撐采場[7]。充填體作為整個支撐系統中的一部分,必將與周圍的環境相互作用。針對充填體與圍巖組合而成的復合結構系統,相關學者進行了較多的研究。研究發現充填體對圍巖具有支護作用[8-13],這種支護作用受到充填率[14-15]、充填體強度[8-9]、圍壓[16]等因素的影響。充填體與圍巖形成的復合結構體的內部應力復雜,導致其承載能力出現變化(強度一般介于充填體和圍巖之間[11-12]),其破壞特征更加復雜(圍巖的破壞與充填的破壞相互影響[8-9,10])。由于充填工藝或者復雜環境的需要,經常形成不同強弱組合的復合充填結構體,如二步驟充填中間隔分布的不同強度的充填體組合形成復合充填結構體。同樣的,由于不同強弱充填體力學性質的差異,必將導致復合充填結構體內部應力分布不均勻,其力學行為也更加復雜。

針對復合充填結構體存在的應力分布不均的現象,開展由兩種不同強度充填體組合而成的復合充填結構體的變形損傷和破壞特征研究。通過改變強弱介質的組合來探究其外在的整體力學行為和內在的損傷演化特征,分析復合充填結構體的力學行為與兩介質力學性質差異之間的關系,建立復合充填體內部復雜應力狀態與整體力學行為之間的聯系,為進一步研究復合充填結構體的共同承載機理提供基礎。

1 復合充填結構體受力分析

二步驟強度較低的充填體記為介質A,一步驟強度較高的充填體記為介質B,介質A和介質B共同組成復合充填結構體(以下簡稱為“復合體”),如圖1所示。在頂板的剛性約束下,介質A和介質B的軸向位移相同,但是由于物理力學性質差異,導致介質A和介質B內部的應力大小不同,如圖1所示。

圖1 復合充填結構體承載示意Fig.1 Load bearing schematic of composite filling structure

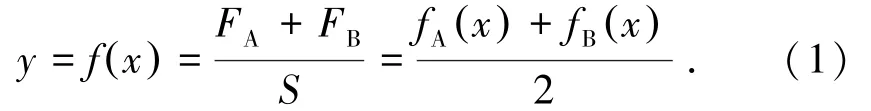

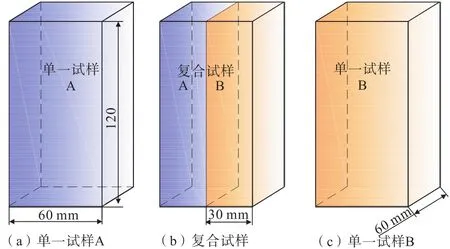

由于兩介質共同支撐頂板,因此復合體整體所承受的荷載大小為FA+FB,其應力—應變關系為

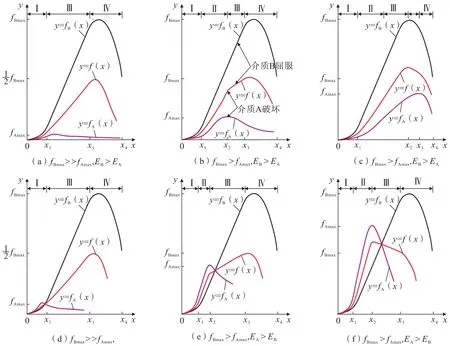

由式(1)可知,f(x)同時受到fA(x)和fB(x)的影響。以同一種介質B的應力—應變曲線為基準,主要考慮彈性模量(E)和峰值強度(fmax)的差別,本研究總結出6種可能的介質A的應力—應變曲線,參考式(1)推測出6種理論上的復合體應力—應變曲線,如圖2所示。

圖2 復合體的6種應力—應變曲線Fig.2 Six stress-strain curves of the composite body

圖2所示的6種曲線可以分為以下3類。第1類如圖2(a)和圖2(d)所示,復合體整體表現出一個斜率為正的彈性階段(Ⅲ)。由于介質A強度遠小于介質B,在壓密階段結束之前,介質A已達到其強度極限,其對復合體力學行為的影響很小,介質B始終承擔了絕大部分荷載。第2類如圖2(b)和圖2(e)所示,復合體整體表現出兩個斜率都為正的彈性階段(Ⅱ、Ⅲ)。由于介質A強度達到了一定程度,使其承擔了部分荷載。第3類如圖2(c)和圖2(f)所示,復合體整體表現出一個斜率為正的彈性階段(Ⅱ)和一個斜率為負的彈性階段(Ⅲ)。由于介質A的強度繼續增大,使其在復合體整體承載能力達到了峰值后仍然承擔了一部分荷載。

可見,復合體的應力應變受介質A、B的影響較為明顯。本研究以圖2(b)為例分析復合體的應力、應變如何受介質A和介質B影響。根據復合體的應力變化特征將其承載過程分為4個階段:

(1)第I階段,壓密階段。fB′(x)>fA′(x)>0。該階段應變從0增加到x1,介質B和介質A處于壓密階段,f′(x)逐漸增大。由于介質B的強度和剛度高于介質A,f(x)的趨勢由fB(x)主導,所以當fB(x)進入彈性階段時,f(x)也進入彈性階段。

(4)第Ⅳ階段,屈服后階段。f′B(x)<f′A(x)<0。該階段應變從x3增加到x4,由于介質B產生屈服破壞,系統整體也將跟隨介質B失去承載能力。

分析表明,復合體整體的應力、應變與兩介質的力學性質存在著密切關系,復合體的力學行為受到介質A和介質B的影響較為明顯,并且情況復雜多變。結合上述理論分析,在實驗室內澆筑了不同強度介質組合的復合充填結構體試樣,通過單軸壓縮試驗和聲發射信號特征來分析復合體的承載破壞演化過程,探討介質A、介質B的力學性質對復合體整體力學行為的影響。

2 試驗方案

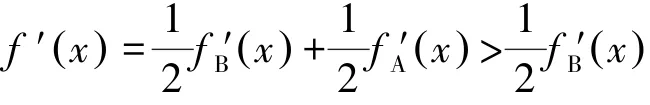

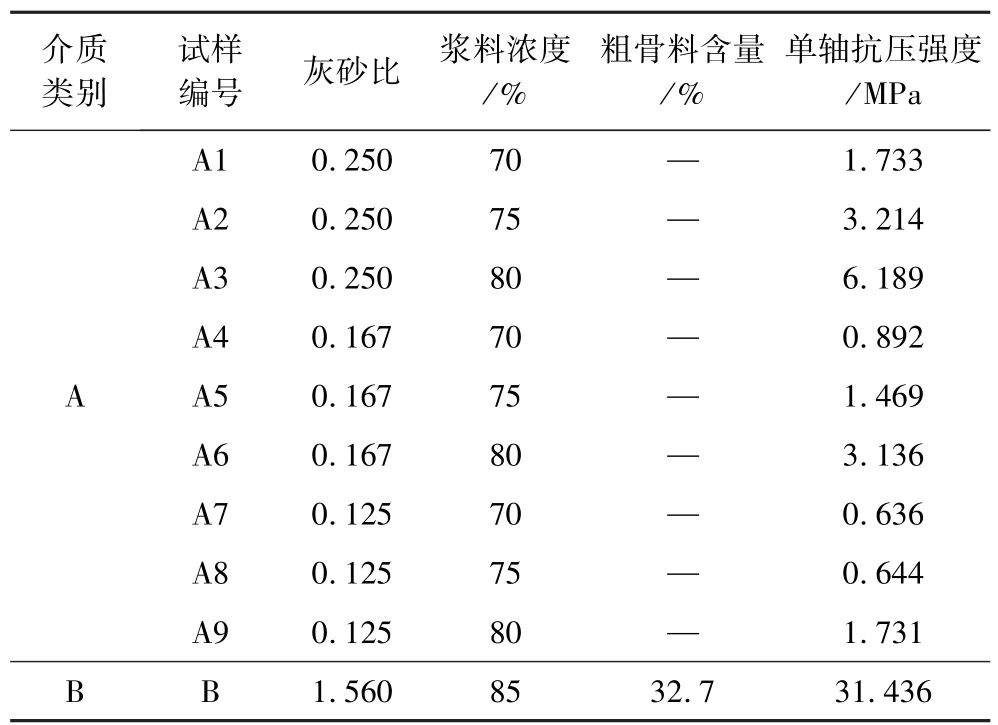

選擇9種不同灰砂比和漿料濃度的尾砂膠結充填體作為強度較低的介質A;選擇1種含粗骨料的漿料配比的充填體作為強度較高的介質B。分別制備單一試樣和復合試樣,其尺寸為60 mm×60 mm×120mm(長×寬×高),如圖3所示,單一試樣的配比和單軸抗壓強度如表1所示。介質B分別與9種介質A組合形成9組復合試樣。單一試樣和復合試樣共19組,每組試樣同時澆筑3個,共57個試樣。單一試樣的編號如表1所示,復合試樣的編號由介質B的編號和介質A的編號連接而成,例如介質B與編號A6的介質A組合而成的復合試樣編號為A6-B。

圖3 復合試樣和單一試樣尺寸Fig.3 Dimension of composite sample and single sample

表1 兩介質的漿料配比Table 1 Slurry ratio of two medias

2.1 試驗材料

選擇大冶鐵礦白雉山尾礦庫的全尾砂作為充填體的主要材料,使用馬爾文MS2000激光粒度分析儀對其進行粒度分析,粒徑分布如圖4所示。得到中值粒徑d50=188.838μm,參考《尾礦設施設計參考資料》,本次試驗所用的尾砂屬于粗尾砂[17]。d60=241.726μm,d30=90.558μm,d10=15.594μm,由此得到不均勻系數為15.501,曲率系數為2.176,級配良好。使用奧林巴斯公司的Vanta手持式XRF分析儀對該尾砂進行成分分析[18],發現其主要成分為CaCO3(37.44%)、SiO2(29.25%)、Fe2O3(10.27%)、MgO(11.2%)、Al2O3(7.6%),另外還有少量的 S、P、Mn、Ti、Cu、Zn等元素的氧化物。膠結劑選用M32.5號水泥,介質B中的粗骨料選用粒徑4~8 mm的普通建筑用碎石。

圖4 尾砂的級配曲線Fig.4 Grading curves of tailings

2.2 試樣制作與試驗過程

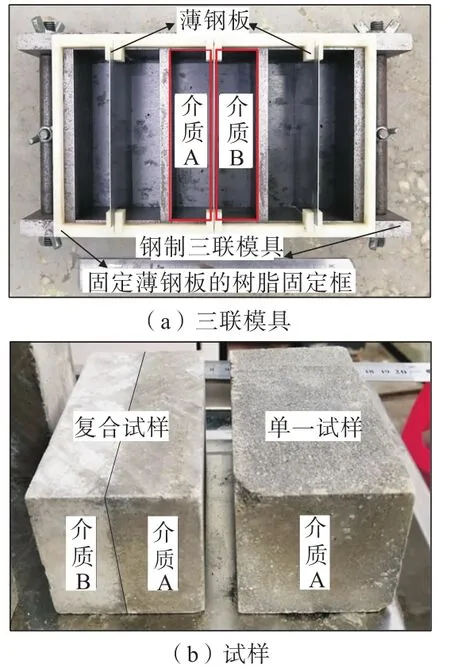

復合試樣和單一試樣均采用三聯鋼制模具進行澆筑。復合試樣中間使用薄鋼板分隔,如圖5(a)所示,在薄鋼板左右兩側同時倒入不同配比的兩介質漿料,10 min后拔出薄鋼片,無沉降后刮平表面。24 h后拆模,在溫度(20±2)℃、相對濕度(95±2)%的養護條件下養護28 d,養護后的試樣如圖5(b)所示。養護結束后,使用YZW-30A型微機控制電子式巖石直剪儀對試樣進行單軸壓縮試驗,最大軸向加載力為250 kN。測試過程中,采用0.002 mm/s的軸向位移速度施加軸向壓縮荷載,以0.2 s的采樣間隔記錄試樣的軸向荷載和軸向位移。

圖5 模具和試樣Fig.5 Molds and samples

3 試驗結果及分析

3.1 強度變化特征

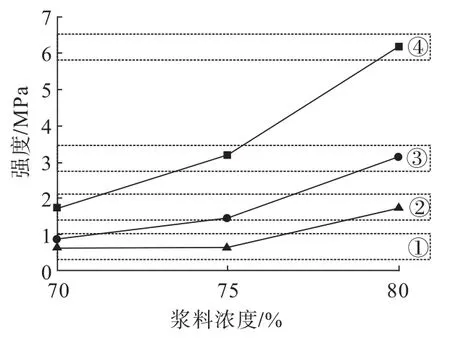

介質A的強度隨灰砂比和漿料濃度的變化特征如圖6所示。當漿料濃度一定時,介質A的強度隨著灰砂比的增加而增加;當灰砂比一定時,介質A的強度隨著漿料濃度的增加而增加。雖然9種介質A的強度各不相同,但是總體上看,這9種強度分布在4個強度水平上。由圖6可知:第①強度水平為0.63~0.89 MPa(A4、A7、A8);第②強度水平為 1.46~1.73 MPa(A1、A5、A9);第③強度水平為 3.13~3.21 MPa(A2、A6);第④強度水平為6.18 MPa(A3)。

圖6 濃度和灰砂比對介質A強度的影響Fig.6 Influence of concentration and cement sand ratio on strength of media A

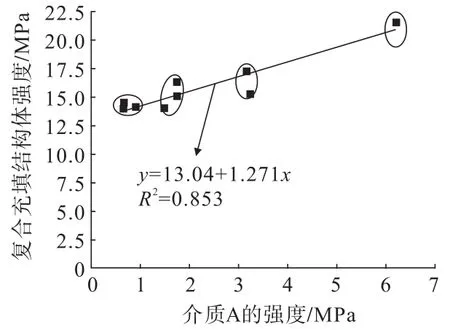

復合體力學性質受到介質A和介質B共同影響,改變不同強弱介質組合時,與之相應的復合體強度也會發生變化[19-20]。為研究復合體強度變化特征,當介質B的強度一定時,以介質A的強度為自變量,復合體強度為因變量,獲取復合體強度隨介質A強度的變化特征。由圖7可知:介質A的強度與復合體強度具有較強的相關性,線性擬合系數為0.853,總體上復合體強度隨著介質A強度的增加而增加。復合體的強度也跟隨介質A表現出4個強度水平,如圖7所示。試驗結果表明:介質A強度的變化對復合體承載能力具有較為明顯的影響。

圖7 復合體強度與介質A強度的關系Fig.7 Relationship between the strength of composite sample and media A

3.2 應力—應變曲線特征分析

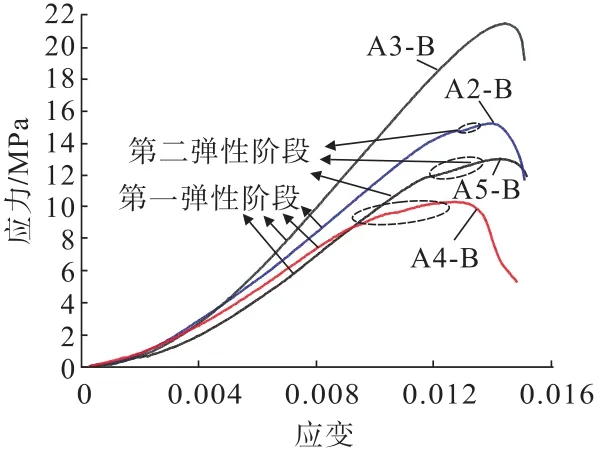

單軸壓縮條件下,復合體的整體荷載由介質A和介質B共同承擔,兩介質力學性質的差異導致內部應力分布不均[2],其應力—應變曲線與單一試樣有較為明顯的區別。如圖8所示,在4個強度水平中各選擇一組復合體,其編號依次為 A4-B、A5-B、A2-B、A3-B(其中介質 A 的強度遞增,即:σA4<σA5<σA2<σA3)。在介質A強度增加的過程中,出現兩種應力—應變曲線,一種彈性階段發生明顯偏折(A4-B、A5-B、A2-B),另一種彈性階段不發生明顯偏折(A3-B)。將拐點之前的彈性階段命名為第一彈性階段,之后的彈性階段命名為第二彈性階段。由圖8可知:隨著介質A強度增加,不僅復合體整體強度在增大,而且第一彈性階段在增長、第二彈性階段在縮短,第一彈性階段的斜率明顯大于第二彈性階段;在介質A強度大于3.21 MPa(第③強度水平)時,第二彈性階段消失,第一彈性階段占據整個彈性階段(A3-B復合體)。

圖8 復合體應力—應變曲線特征Fig.8 Characteristics of composite sample stress-strain curves

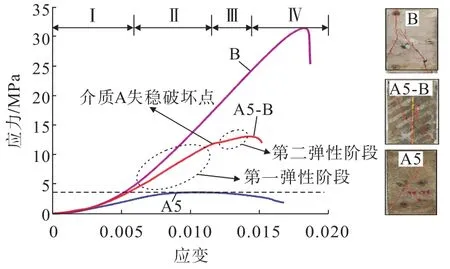

為深入分析復合充填結構體在單軸壓縮條件下的應力狀態與兩介質之間的關系,對比分析A5-B、A5、B試樣的應力—應變曲線,如圖9所示。由圖9可知:復合充填結構體的應力—應變曲線特征與兩介質的應力—應變具有較為明顯的區別和聯系;根據復合體彈性階段的特征以及介質A和介質B的應力應變特征,可將復合體的單軸壓縮過程分為4個階段。

圖9 介質A、介質B和復合體的應力—應變曲線Fig.9 Stress-strain curves of media A,media B and composite sample

由圖9可知:

(1)第Ⅰ階段對應于壓密階段。復合體壓密階段同步于介質B的壓密階段,這是由于介質B的強度和剛度大于介質A,復合體的荷載主要由介質B承擔,因此復合體的應力—應變曲線變化趨勢與介質B相近。

(2)第Ⅱ階段對應于第一彈性階段。相同的位移量下,由于介質A和介質B的物理力學性質差異,復合體內部介質B產生的應力大于介質A,介質B承擔了復合體大部分荷載,介質A則起到輔助承擔的作用,復合體整體表現出彈性。

(3)第Ⅲ階段對應于第二彈性階段。在該階段復合體整體荷載的主要承擔者(介質B)仍然處于彈性階段,所以復合體整體仍然表現出彈性。介質A在該階段超過了其強度極限,雖然其仍然具有一定的殘余承載能力,但是復合體整體較第一彈性階段的承載能力有所下降,表現為整體彈性模量減小,因此應力—應變曲線斜率減小。

(4)第Ⅳ階段對應于屈服后階段。隨著位移持續增加,介質B也達到了屈服極限,復合體整體開始產生屈服破壞。

上述復合體的4個階段與理論分析一致,試驗結果與圖2(b)相同。分析表明:復合體的承載特征有別于單一介質,應力—應變曲線中兩彈性階段的拐點隨介質A強度的增大逐漸后移直至消失,復合體整體應力—應變特征受兩介質的力學性質影響較為明顯。

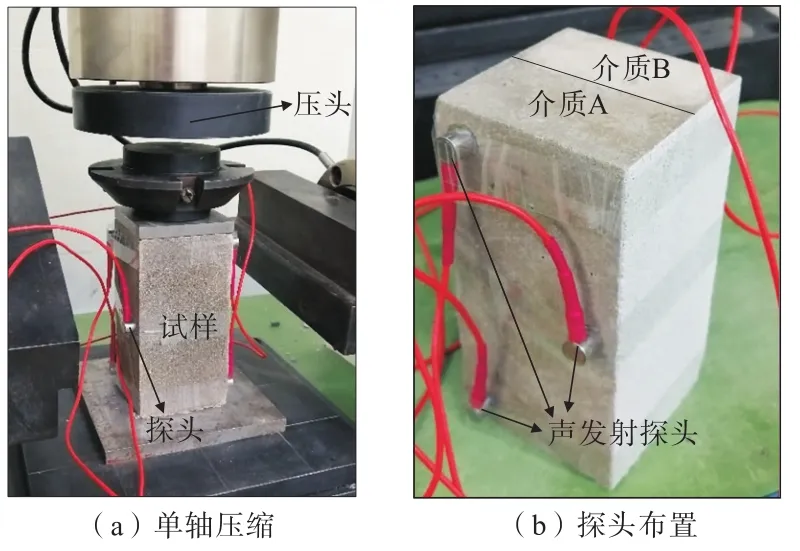

3.3 復合體損傷演化規律

復合體在承壓過程中內部應力分布不均,可能會造成某一側承載介質應力集中并發生損傷破壞。為進一步探究復合體的損傷破壞特征,對其開展聲發射信號監測,分析其損傷演化規律。在進行單軸壓縮試驗同時,將聲發射探頭(PAC,Nano30)貼于試樣左右兩側,每一側各貼3個,如圖10所示,門檻設置為40 dB。通過監測介質A和介質B內部聲發射信號的變化過程,從而分析其內部損傷演化規律。

圖10 聲發射試驗設備Fig.10 Acoustic emission test device

按照介質A強度從大到小的變化規律,在4個強度水平中分別選取A4-B、A5-B、A2-B、A3-B復合試樣進行振鈴計數率、累計振鈴計數和應力隨時間的演化特征分析,結果如圖11所示。

圖11 聲發射振鈴計數率、累計振鈴計數和應力隨時間的演化特征Fig.11 Evolution characteristics of acoustic emission ringing count rate,cumulative ringing count and stress with time

由圖11可知:

(1)圖11(a)、圖11(b)以及圖11(c)中,第一彈性階段與第二彈性階段的轉折點處振鈴計數有一個大幅度上升的過程,表明此時復合體內部出現了較大損傷,聲發射信號變得活躍,結合前文分析可以知,在轉折點處介質A出現了大量損傷,產生較多的彈性波。振鈴計數從第二彈性階段開始出現較大增長,表明在第二彈性階段介質A的損傷不斷發展,直到復合體整體產生屈服破壞,可知復合體內部介質A先于介質B產生屈服破壞。

(2)圖11(d)中,隨著介質A強度的增大,振鈴計數率向復合體壓密階段和屈服破壞階段兩端產生較大增長。當介質A強度提高到第二彈性階段消失時,復合體整體的應力—時間曲線和振鈴計數都表現出單一巖體的特征(壓密階段振鈴計數逐漸增多,彈性階段振鈴計數出現平靜期,屈服后階段振鈴計數出現急劇增加),可以認為復合充填體內介質A和介質B幾乎同時產生屈服破壞。

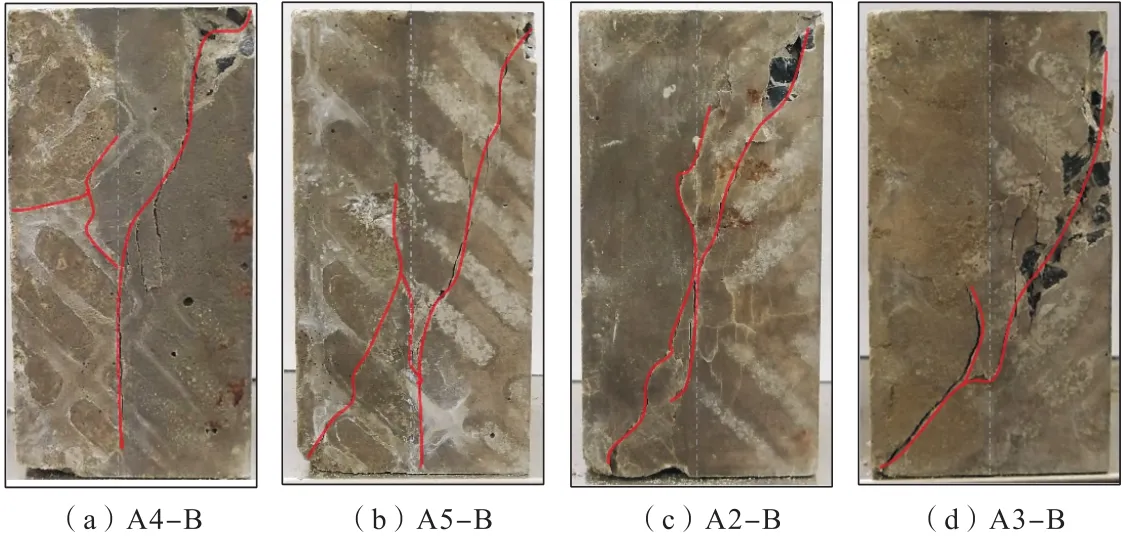

觀察復合試樣在單軸壓縮過程中宏觀裂紋的演化方式可知,A4-B、A5-B、A2-B試樣的介質A一側(左側相對較弱的介質)首先出現裂紋,隨著荷載增大,介質A一側的裂紋逐漸匯集于兩介質的接觸面處,快到達峰值荷載時裂紋從接觸面擴展至介質B中(圖12(a)、圖12(b)和圖12(c));A3-B試樣的裂紋演化時間較短,在其達到峰值時,裂紋快速貫通兩介質,接觸面處沒有明顯的錯動(圖12(d))。分析認為:A4-B、A5-B、A2-B試樣由于介質A承載能力較弱,在復合體達到峰值應力之前介質A就先于介質B出現損傷破壞,進而影響到介質B的裂紋擴展。而A3-B試樣由于其整體峰值應變沒有超過介質A的峰值應變,因此在整體破壞之前介質A沒有出現宏觀裂紋;當介質B破壞時,荷載瞬間作用到介質A一側,超過其峰值應力,導致其與介質B同時產生破壞,裂紋快速貫通兩介質。

圖12 復合試樣裂紋分布Fig.12 Crack distribution of composite samples

上述分析表明:當介質A強度大于3.21 MPa時,復合體表現出較好的完整性,即呈現出單一巖體的物理力學性質,介質A和介質B同時產生屈服破壞。但是當介質A強度小于等于3.21 MPa時,復合體的物理力學性質呈現出相對復雜的狀態,介質A先于介質B產生屈服破壞。

4 結 論

(1)通過理論分析、單軸壓縮試驗和聲發射信號監測發現,復合充填結構體內部應力分布不均,整體力學行為比單體更加復雜,這與內部兩介質的力學性質密切相關。

(2)復合充填結構體的強度主要由強介質的力學性質決定,但是與弱介質強度呈正相關。當強介質強度一定時,復合充填結構體強度隨弱介質強度增加而線性增加。

(3)復合充填結構體的承載特征受弱介質強度影響。弱介質強度小于等于3.21 MPa時,復合試樣的應力—應變曲線出現兩個彈性階段,第一彈性階段的斜率比第二彈性階段大,并且隨著弱介質強度的增加,第一彈性階段不斷增長,第二彈性階段不斷減小直至消失。

(4)復合充填結構體的損傷破壞規律與其弱介質強度有關。當弱介質強度小于等于3.21 MPa時,復合充填結構體的損傷破壞規律表現為弱介質先于強介質產生屈服破壞,當弱介質強度大于3.21 MPa時,復合充填結構體的損傷破壞規律表現為強弱介質同時產生屈服破壞。