吳子復書學思想管窺

—以《吳子復藝譚》中論書文稿為中心

文_石燕婷

中國傳媒大學美術學博士

內容提要:作為近現代的書法篆刻家和美術理論家,吳子復具備深厚的學識素養與開闊的審美視域。《吳子復藝譚》中的論書內容是其對書法藝術及實踐的獨到考索。吳子復的書學思想基本由其作品及論書文稿呈現,其認為取法應以“漢碑”為核心,在審美層面應追求“執中”的意境,以及重視以“用筆至上”為要旨的書寫實踐。對于書法的研治及創作,這些思想皆具現實可行的啟鑒意義。

書法貫穿吳子復的一生,在其傳道授業、友朋交游、社會活動、日常娛情等方面,均產生了實質性的影響。《吳子復藝譚》一書由廣州市文史研究館和廣州畫院研究部編寫,于1994年由嶺南美術出版社出版。此書收編的內容包括吳子復的隨筆、評介、講稿以及譯述等,這是研究吳子復藝術思想最為全面和直接的文獻材料。其中,關于吳子復對書法的觀點,基本收編在“漢魏碑刻的書法研究”這一章。這些與書法相關的文字內容,實質上是吳子復在廣州文史夜學院的部分授課文稿。基于對這些內容的深入解讀,以及對吳子復書法實踐路徑和書跡的考察,筆者試從取法觀、意境觀、實踐觀三方面對吳子復的書學思想進行探析。

一、“推崇漢碑”為核心的取法觀

吳子復最早取法的隸書字帖是何紹基所臨的《張遷碑》,其后再溯流而上臨習《張遷碑》的原拓本,此后對漢代經典的碑刻進行較為深入的研習。吳子復一生的書法創作,均踐行其以“推崇漢碑”為核心的取法觀。細究《吳子復藝譚》所收錄的書法內容,吳子復在講稿中多次提及對漢代書法的體悟。其在《漢代書法藝術之蓬勃》這一節中說:“學書學碑當從漢碑入手。從書法藝術看,漢是最發達最蓬勃的一時代。”吳子復提出,書法入門應從臨習漢碑開始。漢碑筆法在中國書法藝術發展史上最富于變化,且歷史上眾多有名書家均得益于漢碑筆法的精髓,并以此形成自身的風格。因此,學書應從漢碑入手,是吳子復一直堅持的書學取法理念。

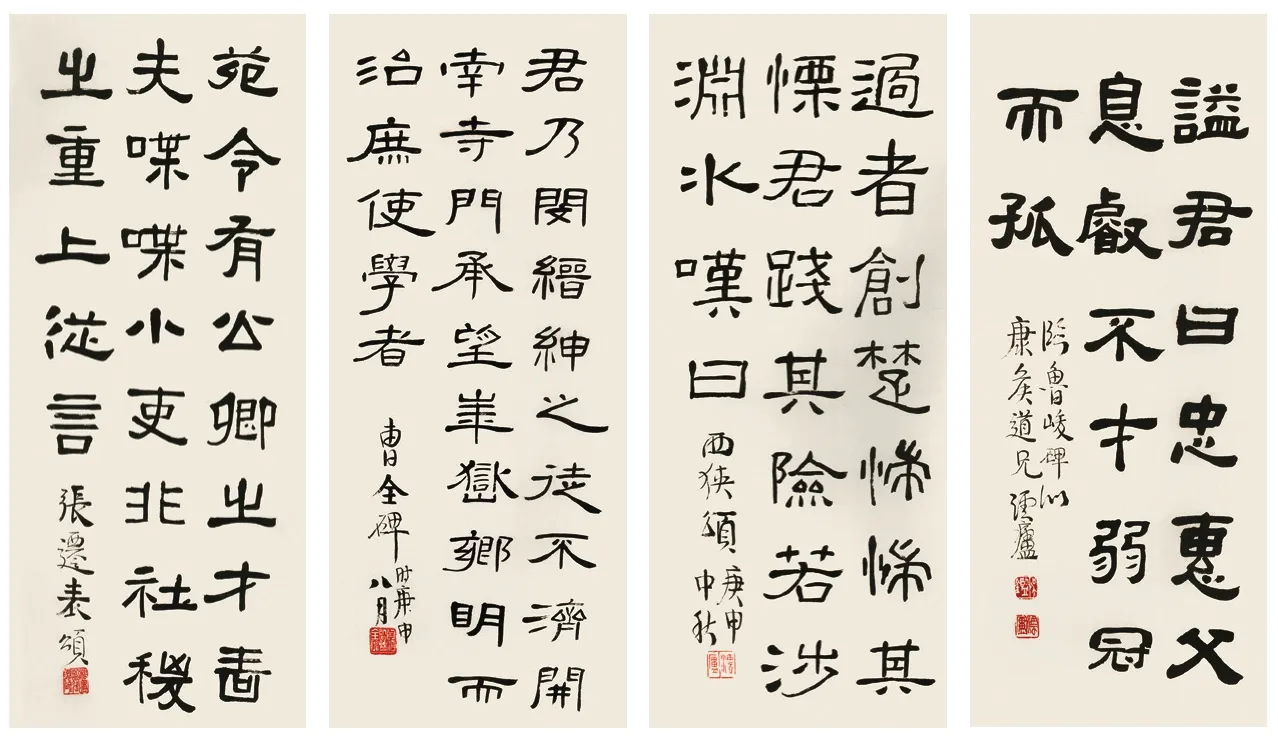

同時,吳子復在《師右軍之師》一文中引用康有為的闡述來表達其推崇漢碑的取法觀:“右軍所采之博,所師之古如此,今人未嘗師右軍之所師,豈能步趨右軍也?”王羲之此番言說是陳述其在年輕時期認為衛夫人書法為至上,但隨著其渡江之后游歷的增多以及視野的拓展,經涉獵李斯、曹喜、鐘繇、梁鵠等人書跡,以及蔡邕的《熹平石經》和張昶的《華岳碑》后,其開啟了師法眾碑的學書歷程。吳子復有一組寫于1920年的《張遷碑》《曹全碑》《西狹頌》《魯峻碑》節臨書跡(圖1)。此書法是其寫贈友人的中秋之作,從所臨范本來看,吳子復早年階段對漢碑的研習涉獵是廣泛的。其所選的碑刻風格呈現豐富的樣態,并不拘泥于某一種字體風格而進行固化臨習。再則,吳子復所取法的漢碑,皆具代表性且在書法史上彰顯著較高的藝術價值和影響,這為其日后的書寫實踐奠定了扎實的基底。

關于取法漢碑的實踐路徑,吳子復提出兼具實操性和邏輯性的臨習方案。其對漢碑字帖的選取問題,提出此觀點:“我則以為初學漢碑以《禮器碑》為最適宜。”吳子復認為《禮器碑》是漢碑初學者最為合適的首選范本,此碑的筆法及字法清晰,且具中正之美,若把字形結體臨習得當,則能對《尹宙》《史晨》《劉熊》等碑刻書法的臨寫有所借鑒。其后,吳子復提出進一步的學習路徑,認為《禮器碑》學畢,則能開始進入《張遷碑》以及《西狹頌》的學習:“半年后學《張遷碑》……學到似再學《西狹頌》,《西狹》的點畫形式又不同《張遷》《禮器》,它可以包括《楊伯起》《封龍山》《孔彪》《景君》《靈臺》。”對于取法漢碑的踐行路徑,吳子復的書學思想是清晰且堅定的。由此可以看出,其對漢碑的涉獵極為廣泛,且做出相當深入的考察與研究。縱觀近現代有名書家的論書詩文,對取法漢碑的路徑、方法以及時長,能如此清晰地闡述并呈現于世人,尚不多見。

20世紀50年代開始,吳子復相繼應邀為具有標志性的建筑題名,例如廣州博物館、鎮海樓、廣州師范專科學校、廣州解放紀念像、友誼劇院等。從吳子復的這些題字書法存跡來看,其在書寫實踐上融合了《禮器碑》《張遷碑》《西狹頌》等漢碑的筆法,對《禮器碑》的用筆,尤為推重。直至20世紀70年代,吳子復于晚年曾專門研習《好太王碑》,借鑒此碑的筆法以及字法,融會至平日的書寫實踐中,目前存世并有印行的《吳子復書好太王碑字》一書即是有力的證明。因此,吳子復以“推崇漢碑”為核心的取法觀,貫徹于其一生的書寫實踐中,并在傳道授業的過程里堅持推行此學書理念。

圖1 吳子復 隸書臨漢碑四屏66cm×26cm×4 1920

二、“執中而用”為統攝的意境觀

在審美領域,“意境說”一般指向中國繪畫以及詩文。對于書法藝術的審美表達,書家以及理論家較少用“意境”一說。若從此維度進行書法話語的闡釋,書法作品意境應是筆法、字法、墨法以及章法等多方面相互作用而呈現的境界。古人其實一直對書法的意境美進行研究和探索,譬如會用“豐茂”“蕭散”“疏野”等詞匯來形容書法內含的意蘊。清代劉熙載曰:“論書者曰‘蒼’,曰‘雄’,曰‘秀’,余謂更當益一‘深’字。”劉熙載所言,即是對書法意境美的一種深化體悟。

吳子復對書法的意境進行了較為詳盡的分析,其曰:“漢魏碑刻的書法體態極多,風神各別,有雄健的、有俊逸的……中國繪畫著重意境,書法也著重意境,所謂意境就是指此。”對書法意境中的關鍵特征,吳子復持有“執中而用”的書學思想理念。其認為:“作為中國的文化的主干的儒家思想長久浸漬了中國一切的文化工作,并握住文化批評的鑰匙。”在此,吳子復表述了一個重要的藝術價值觀,即將對書法藝術價值的品評標準與中國自古以來形成的道德評判準則相互連接,認為兩者之間存在一個內在的傳達機制。他認為:“由中庸或執中所獲的成果,已非原來兩極之中的某一極,而是高過它的一個發展。”其對“執中而用”的書法意境觀,進行了生動闡釋:“‘有骨’的‘肥’出于‘肥’‘骨’而勝于‘肥’;‘有肉’的‘瘦’出于‘瘦’‘肉’而勝于‘瘦’。”這是吳先生對“執中”理念的分析。其認為書法的創作,也應秉持“執中而用”的思想,并以此作為意旨去營造書寫的意境。

自古以來,隨著生活閱歷的增加、學識素養的積累以及審美視域的開闊,書家會因這些綜合因素的交互融會而產生自覺的回應,呈現方式則是書法風格在不同時期具有不同的特征。自20世紀70年代始,吳子復的書法風格逐漸邁入更為拙樸純真的境地。晚年的吳子復開始專研《好太王碑》,并將此碑稚拙古樸的用筆融會進書寫實踐中。吳子復書寫的多副《好太王碑》的集字聯(圖2、圖3),已呈現出純真稚拙的筆墨意趣,在其后的一系列創作中最終寫出具有鮮明個性的“吳體”隸書。

圖2 吳子復 《好太王碑》集字聯130cm×24cm×2 1977

圖3 吳子復 《好太王碑》集字聯130cm×26cm×2 1978

由此可見,吳子復秉持“執中而用”為統攝的意境觀。其認為書寫過程中產生的各種矛盾因素,若能加以融會并中和,即可成為書法創新的原動力。

三、“用筆至上”為重點的實踐觀

用筆自古以來是書學中的核心內容。歷經不同時代書家的實踐,書法用筆在繼承前人的基礎上不斷生發出更為豐富的形態。古代書論中論及用筆方面的文章眾多,譬如歐陽詢的《用筆論》、張懷瓘的《書斷》、董其昌的《畫禪室隨筆》、笪重光的《書筏》、周星蓮的《臨池管見》、朱和羹的《臨池心解》等。其中,正如東漢蔡邕在《九勢》中談道:“藏頭護尾,力在字中,下筆用力,肌膚之麗。故曰:勢來不可止,勢去不可遏,惟筆軟則奇怪生焉。”古代書家和理論家對用筆方法的專研,成為長期以來的書學傳統。

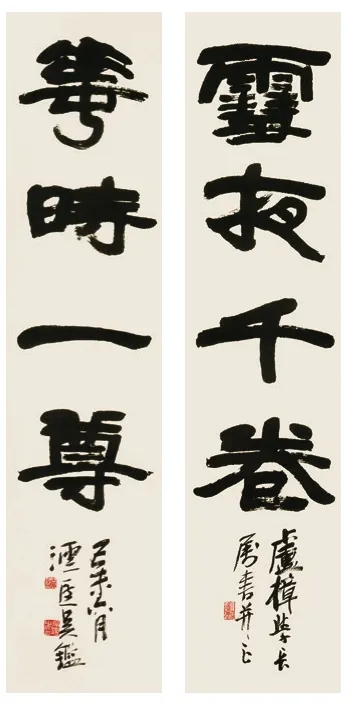

吳子復認為:“古人是相當重視筆法的。”與此同時,在用筆方式上,吳子復專門提出“線的量感”,實質上是其對用筆問題做出更為細化的思考與體味。其曰:“細察大家之作,點時筆鋒不僅下壓便算了事,仍須有過,抑即小作旋轉,成一小的圈線,而同時筆鋒下壓亦未間斷。”同時,吳子復認為立體感是書法線條質量的關鍵。他對此曾有詳細的解說:“筆鋒既刻刻轉動,橫有前后左右,縱有高下輕重……”再則,以“用筆至上”為重點的實踐觀,吳子復在平日的書法創作中是相當重視且勤于踐行的。目前存世的吳子復最早墨跡是1919年所書《隸書四言聯》“雪夜千卷,花時一尊”(圖4),以及1920年的《隸書五言聯》“用清自和暢,所尚多古歡”(圖5)。書法用筆呈現恣縱飄逸、雄偉古樸、氣勢恢宏的氣象,由此可看出吳子復初期對清代碑學名家書風筆法的接受是積極的。隨后吳子復相繼大量臨習漢代經典碑刻,并在具體的書法創作實踐中將所學漢碑的筆法和字法運用其中。目前所留存的廣州中山紀念堂的《總理遺囑》碑文書法,即是一個較為明顯的例證。此碑文用《曹全碑》風格的字體寫就,若對字體的書法藝術性進行考察,可看出吳子復于早期對經典漢碑筆法的研習和積累,在創作層面上已可根據書寫內容與應用環境的需求,來選擇合適的漢碑書風及筆法來進行創作。吳子復扎實的書法創作基底,植根于其一直秉持的“用筆至上”的實踐觀。

圖4 吳子復 隸書四言聯18cm×27cm×2 919

圖5 吳子復 隸書五言聯126.5cm×32.4cm×2 1920

四、吳子復書學思想的現實啟鑒

(一)化為己用

在20世紀50年代至60年代末,吳子復相繼受邀為廣州部分重要的建筑和活動題字、書寫碑文。從目前存跡看,此階段吳子復的書法已經形成較為穩定的風格,主要以《禮器碑》的用筆特征為主調,輔以《張遷碑》《西狹頌》《魯峻碑》等筆法和結字特點來進行日常創作實踐,書體不僅有細勁雄健、端嚴峻逸和方整秀麗的一面,亦呈現出圓渾樸厚、寬博遒古的面貌。因此,這時期是吳子復將所取法的漢碑筆法化為己用的階段。20世紀70年代后,吳子復的書法風格變得更為古拙,筆法和字法皆已彰顯出人書俱老的境界,譬如1972年所書的《隸書樹石移情橫幅》以及1973年所書的《隸書李白詩聯》,此時期吳子復的書法作品,與以往相比,更追求一種返璞歸真的書寫意味。由此可見,吳子復晚年的書法創作在筆法、字法以及美學上仍在探索和尋求創新。

縱觀當下,隨著媒介科技的快速發展,書家們擁有以往任何時期都無法比擬的獲取書法圖文資料的便利性。面對如此浩瀚的學書材料,書寫者不僅應從前賢的碑帖中尋找適合自身特點的范本進行取法學習,而且應在扎實的書法基底上,廣泛涉獵且勤于思考,從而將所學之用筆和字法,結合自身的學識閱歷和審美情操,在書法實踐上進行融會和創新。此外,書家在書法用筆結字以及意趣風格上的創新,即形成符合自身發展規律的書寫風格,應在繼承書法傳統的基礎上進行,這是書法藝術得以煥發持久生命力的重要支點。

(二)勤研慎擷

在漫長的中國漢字發展的進程中,書法是伴隨著文字的出現而生成的。書法的實用性,呈現在中國歷史發展的各個方面,古人在政治、經濟、文化以及日常活動中均會進行書寫。正如許慎在《說文解字》序中所言:“蓋文字者,經藝之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以識古。”隨著古代歷史語境的變遷,書家進行書寫,在另一層面上亦逐漸生發出超功利性的審美追求,這是書法被歸作一門藝術的前提。中國古代所存留下來的書跡,大多是具有“鄭重的用途”的。基于此,書法作為中國文化系統的一部分,若對其進行研究,應將其與文字學、語言學、歷史學、哲學、社會學等人文領域的學科密切關聯。具備嚴謹治藝的精神,在從事以中國文字為基底的書法創作和研究之中,尤顯重要及關鍵。

吳子復對漢碑的取法選擇和順序排列,尤為細致和嚴謹。此外,考察吳子復留存于世的書法作品,可見其對隸書字形結體的擷取使用,是極其嚴謹的。這與其深厚的學識素養密不可分。目前,在書法研究領域,隨著取法材料以及相關文獻的不斷擴充與豐富,創作者及研究者應持更為嚴謹的治藝態度,才能在珠礫雜陳的資料中獲得有益于自身研究或創作的有效內容。

結語

在近現代的書壇,吳子復以雄健峻逸、寬博遒古和稚拙天真的書法風格得到藝界的稱許,且在嶺南地區擁有眾多的書學接受者。筆者以《吳子復藝譚》中與書法相關的內容材料為切入點,結合吳子復存世書跡以及相關資料,窺探其書學思想及現實意義。通過對其歷練學識、書寫實踐及書學思想邏輯脈絡的尋繹,可見關于書法的研究,若放置于更為宏觀且綜合的文化系統中進行,應是頗具現實意義的研治路徑。