天風從此上扶搖

鄺以明

“天風”一詞古代大有兩種含義:一種作為卦象,即《周易·象辭》中的“姤卦”。這個卦象上卦為乾,乾為天。下卦為巽,巽為風,合指天下有風。風是可以吹拂大地,澤被蒼生的。所以,歷代帝王在觀此卦象后,大都施教化于天下,播恩顯于四方。另一種則表示空氣流動的自然現象。漢·蔡邕《飲馬長城窟行》“枯桑知天風,海水知天寒”,明·鄭若庸《玉玦記·賞春》“好趁天風,直上青霄”等詩句中的“天風”就是指風行于天空之意,只是詩人在描述它時,賦予了許多不同的情感與思想,時而自由歡欣,時而強烈迅猛,時而溫暖細柔,總之是極具人情味的。

最早出現在近代美術史上的“天風”,始于民國十九年(1930)。在經歷了“密室中儲炸彈累累”(鄭春霆《嶺南近代人傳略》)等驚世駭俗的革命壯舉之后,在中華民國成立之時,作為“嶺南畫派”創始人之一的高奇峰便不再過問政事,孜孜于藝術革命和傳播畫學了。民國十八年(1929),高氏積勞成疾,患了肺病,遂遷入廣州二沙島的梁培基“頤養院”療養,并遵醫囑在島上建樓養病。翌年,他肺病稍愈后搬進了“樓臺疊翠,綠水一灣,樹影參差,遙嵐遠岫,有世外出塵之致”(鄭春霆《嶺南近代人傳略》)的新樓,并顏之為“天風樓”。自此蕭然物外,唯雅集課徒,深居簡出。

隨著“西學東漸”的影響和政治意識形態的轉換,以及廣東肇新文化、變革思潮的興起,清末民國期間的藝術家群體在心態和價值觀上都發生了普遍的內在變化,并體現在他們的人生行旅、藝術表現語言和思想觀念之中。而自清中期以降廣東繁盛至極的文人和藝術家結社、課徒風氣也在這個時間域里被賦予更多的形式與內容。誠如馮信卿等人創辦的“風人新社”以及胡根天等人組建的“赤社”(后稱“尺社”)為開全國研究西洋繪畫的風氣之先。李壽庵、陳樹人、趙浩公、高劍父、高奇峰、吳梅鶴等人創建的“南社”“清游會”“國畫研究會”“剙南社”“斑斕社”“書畫文學社”“春睡畫院”“美學苑”“中華美術學院”“麗精美術學院”“萬國美術學校”以及官方成立的廣州市市立美術學校等以研究和傳播中國畫為目標的藝術群體、公私立學校,也主動或被動地應對著各種新的課題:關于“復古維新”與“折衷中西”、民族性與世界性等理念的論辯與探討;作品的傳統雅玩與現代展覽的形式更迭與互換;師徒授受教育與學校系統教學的并行與交替。凡此種種,都為其時藝術風尚帶來前所未有的復雜與不確定性。對于這種藝術風尚的積極反應,天風樓成為高奇峰繼“美學苑”后又一藝術探索與傳播的試驗場,他在這里度過了人生最后的時光。“天風”一詞也從此和他及其傳派結下濃濃的不解之緣。雖然高奇峰何以言其居為“天風”并未說明緣由,但是我們仍能從“風”與“峰”的諧音關系以及小樓常沐“天風”的優美環境之外,體悟到更深一層的內涵意韻。無論是高氏進則投身革命、上馬殺賊,退則不慕功名、潛心藝術的人格品性,還是他“融合古今,折衷中西”、開放包容的畫學思想,以及他孜孜于藝術革命與畫學傳播的人生抱負,都能一如天風,澤惠蒼生、影響后世的。因此,既以“天風”之名,又以“天風”之精神來共同鑄就成高奇峰及其傳派的藝術文脈一直延續至今。從民國期間以何漆園、趙少昂等人為代表的“天風七子”“天風六子”直到現在仍活躍于香港的“天風畫會”,即體現著這種文脈的“嶺南薪傳”。與高劍父一系的春睡弟子大部分留在廣東的美術院校繼續探索和傳播“嶺南畫派”藝術不同,“天風”諸子多分赴香港、澳門、加拿大等地,潛心藝術并以“天風樓”的私塾式教學模式,推廣“天風”藝術和“嶺南畫派”精神。何漆園、趙少昂即其中的佼佼者。他們的學生眾多,遍布中國港澳臺,甚至連美國、加拿大、菲律賓等國家都有其弟子。這就為“嶺南畫派”畫學傳統延伸到世界的視域之中,促進中國文化(中國畫)的國際交流起到極大的作用并影響深遠。

2008年香港“天風畫會”成立,其創立并主事者是何漆園先生高足梁崇鎧。自香港葛量洪師范學院退休以后,“其畫品真奇峰若也”(李健兒《廣東現代畫人傳》)的何漆園隱居于“萬茂草堂”,課徒授藝。此間,梁氏于葛量洪師范學院畢業并開始在香港的官立中小學任教,課余便追隨著何氏學習中國畫。1935年梁崇鎧出生于廣州西關,屬于典型的廣州舊式家族出身。梁氏一門世代以文化傳家,因擁有相對豐厚的經濟條件,梁門子孫多能優游于藝,并結交眾多當地的藝術名流和大家。梁崇鎧師從何漆園先生接受“天風”的熏染,而他的侄子梁基永則拜高劍父一系的黎雄才先生為師,成為了在廣州美術學院從事學校系統美術教學的黎氏最后一個私塾弟子。雖然梁氏叔侄有著相似的社會文化影響以及相同的家族背景和學藝方式,甚至同受一個畫派鼻祖——“二居”(居巢、居廉)的恩澤。但是,他們所承傳的卻恰恰是“嶺南畫派”在中國港臺地區和內地兩條不同的、有一定代表性的藝術文脈。這無疑成為研究近代嶺南繪畫史、“嶺南畫派”藝術傳播史一個生動有趣的個案。

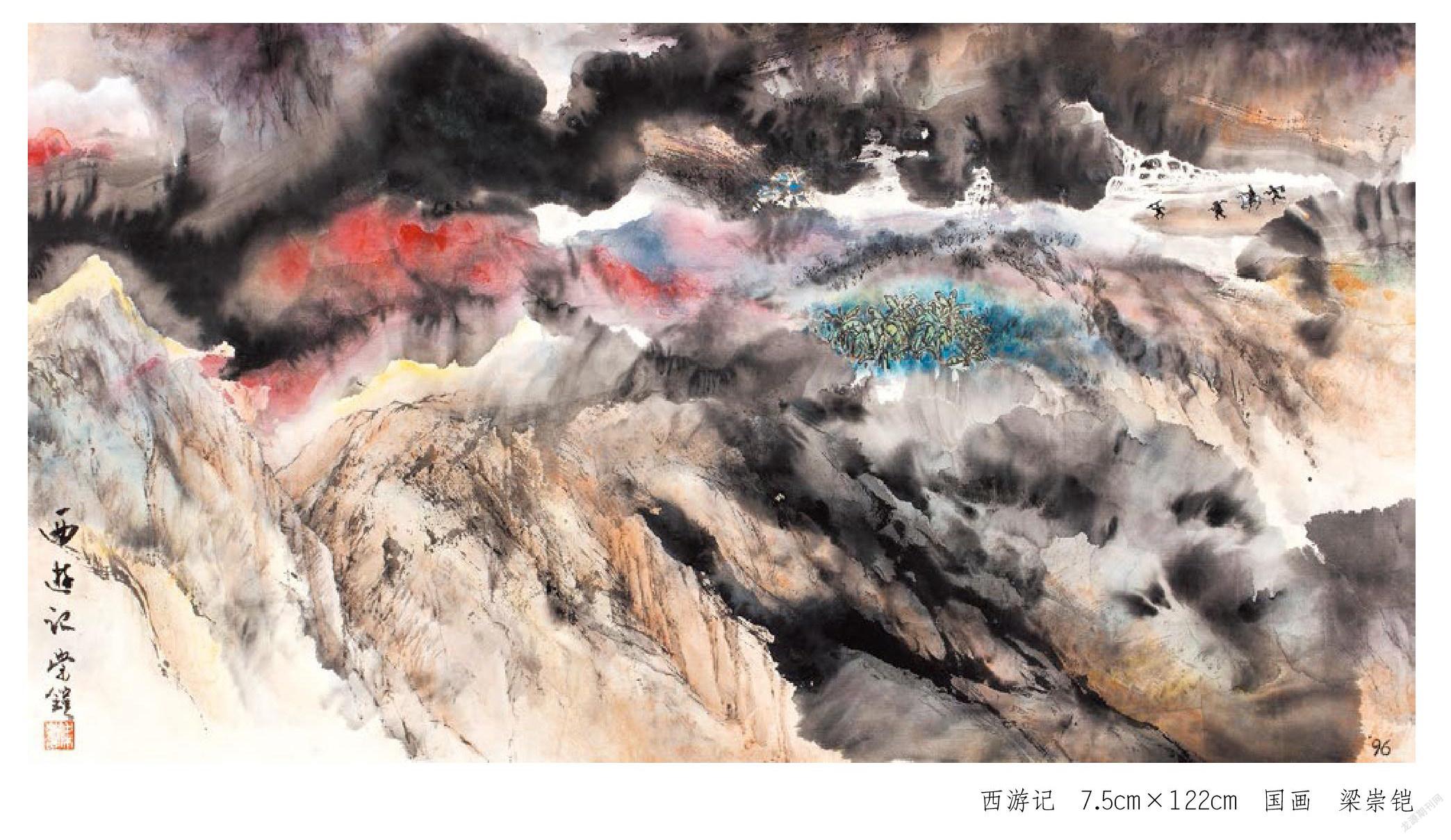

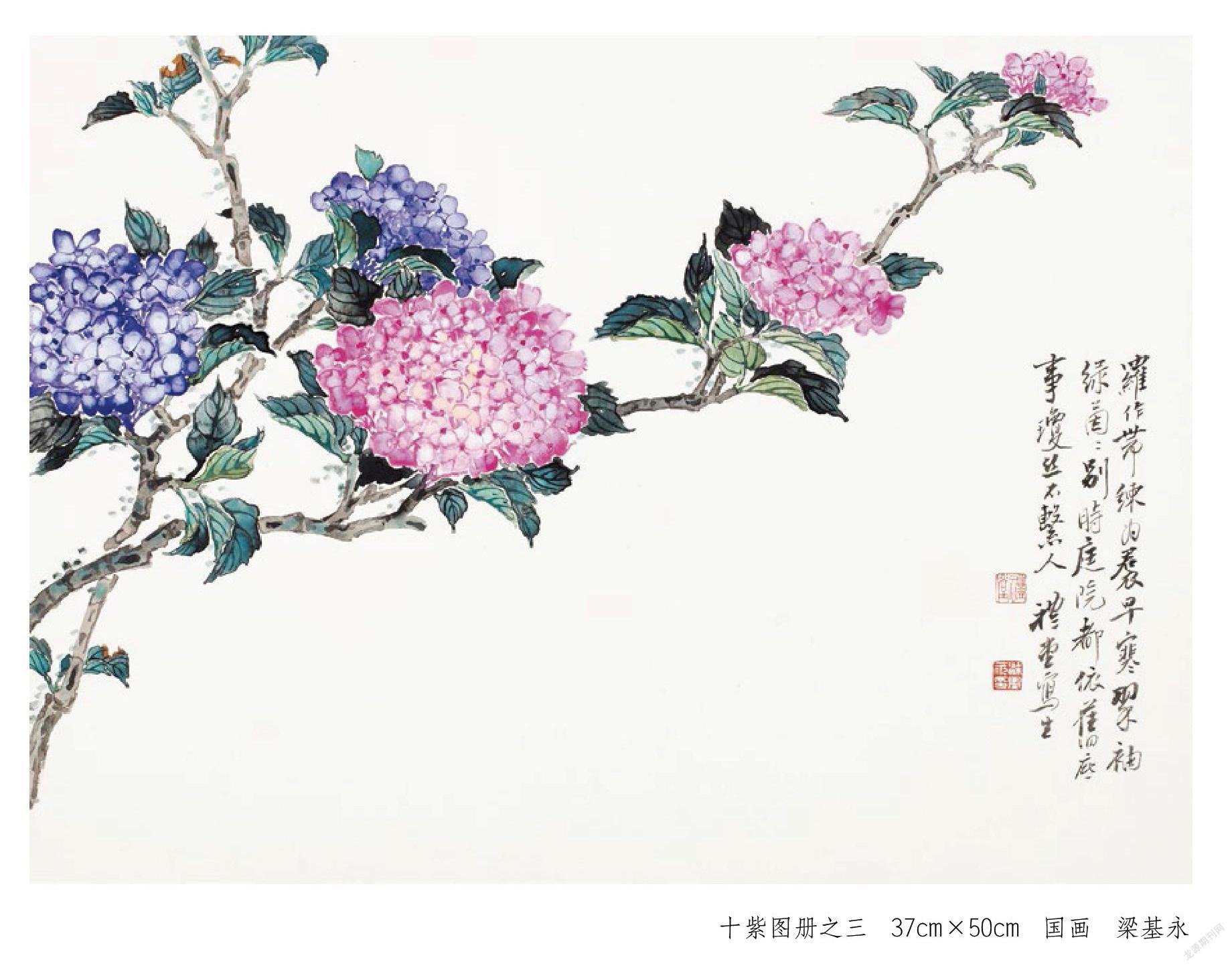

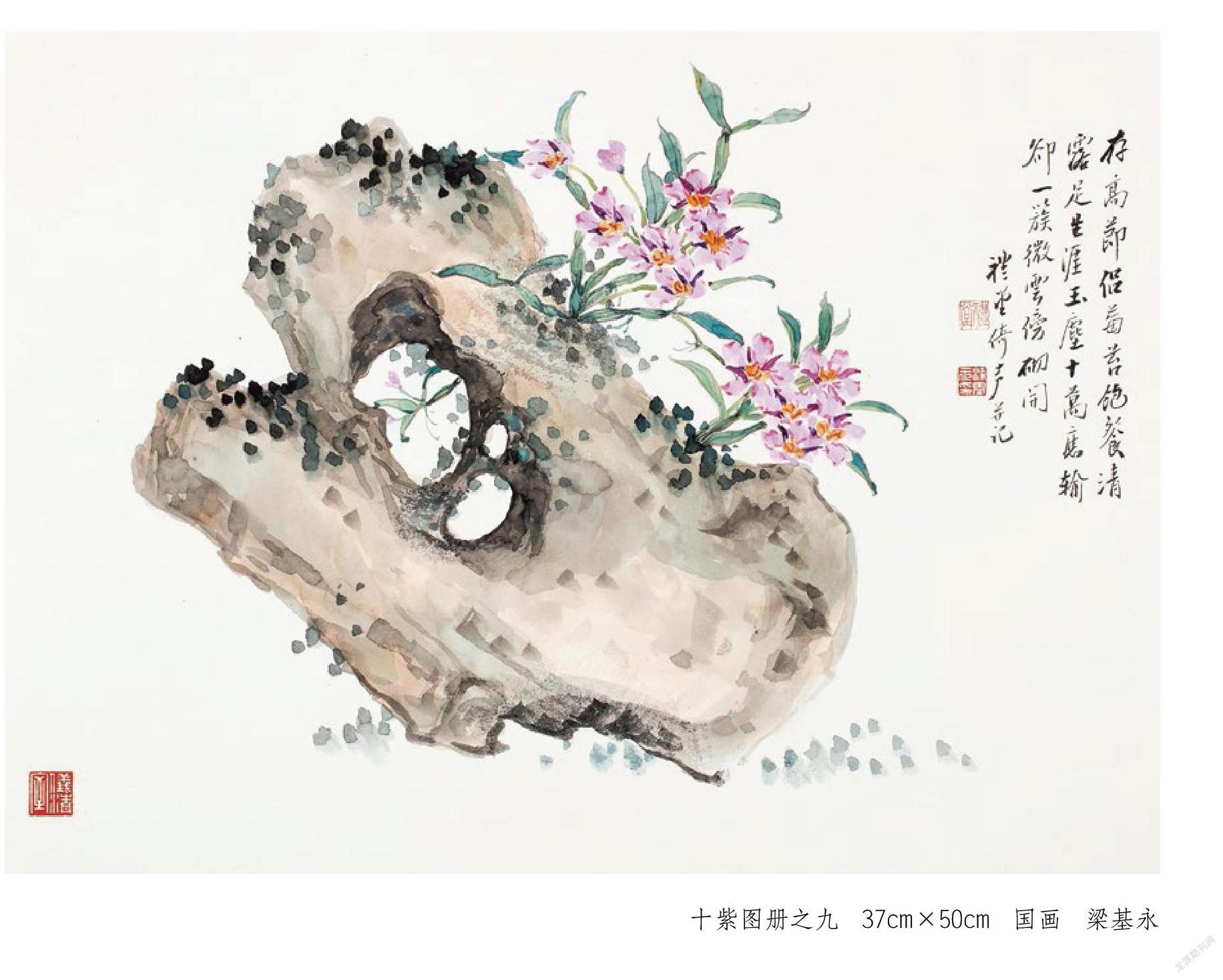

整體而言,梁崇鎧與梁基永先生都并非美術院校系統教學下的“寵兒”,所延續的仍然是強調詩、書、畫等技藝兼修,讀書、行路、養氣并舉的中國畫學習“老路子”。但是,二人卻絕非陳陳相因、只事臨摹的畫匠行家。作為“嶺南畫派”的再又弟子,他們十分重視寫生與創造。當然,這里的寫生并非是西式繪畫般的對景描繪:之于山水畫是強調對所游歷的景致以目識心記、歸而憶寫的方式來表現體悟;之于花鳥畫則是強調“取舍由人”的表現方式來寫之“生意”的。二人都淡于榮利、易為物所感,所以,他們的作品都能為山川寫照、與花鳥傳神,一枝、一葉、一山、一水總關真情,使觀者得到美的享受甚至產生心靈上的共鳴。例如,他們的山水畫絕無半點西方繪畫透視所帶來“一葉蔽目”的違和感,親切而平易;花鳥畫中的小鳥也往往充滿著靈性,精致可愛,有一種讓觀者捧在手掌心呵護的感動。另一方面,又因梁氏叔侄不同的資齡、品性、行旅、師承等因素,他們的畫作又呈現出和而不同的藝術表征和審美意韻。梁崇鎧先生所涉獵的藝術門類十分豐富,但都是與美術、設計密切相關。他的中國畫作品無論是花鳥、山水、人物畫,各科都有著一如其師用筆穩健閎肆、氣息端詳恬淡的特點;又在題材的拓展、技法的創變、意境的營造、詩意的尋繹等方面有著自己獨特的個性。誠如他的作品《瑞雪飄來寒枝白,老伴相隨好過冬》《冬郊溪雪》《西游記》《飛龍在天》對從未出現在“天風”諸子畫作中的雪景、神話題材的技法探索;《獨領風騷》《橫行天將》以構圖上的“造險”和設計意識來表達畫面動感的尋繹;《有容乃大》《明天會更好》對人性真善美的喻意傳情;以及《飄香迎佳客》《引來喜鵲共鳴琴》通過酣暢和諧的色墨來悅人心目的嘗試,均作如是觀。作為一個博學多才的“雜家”,梁基永先生則更多地發展了“嶺南畫派”多變、創新的一面。他的中國畫作品既展現出有如綿里針般果敢清剛的用筆和疏朗閑逸的物象結構,又滲透出一種兼具其師黎雄才的渾樸重厚與“二居”溫婉清雅的特點。因他庋藏了豐富的金石、書畫、古物,所謂品閱既多,一出手便入古法。所以,從他每年數月異域行旅所帶回來的山水、花鳥小品以及最近向“二居”致敬的《十紫圖冊》,均能色墨清雅、體物入微而富于變化,作品中總能流露出一種耐人尋味、沁人心脾的氣息。還須指出的是:嶺南畫人多不設門戶之見,他們常常通過交流切磋,來增進感情并促進彼此藝術風格的對比、融合和發展。尤其是“嶺南畫派”畫家大多喜歡合作繪畫并已成為畫派的傳統。所以,梁氏叔侄的合作畫《澗底松色》《三角梅》兩幅,構圖協調統一,筆墨相得益彰,氣脈流通無跡——這無疑又是開放包容的“嶺南畫派”“天風”的藝術精神外在體現。

梁崇鎧先生對繪畫也有著一種與生俱來的熱情,十分享受在繪畫過程所帶來的愉悅感并渴求知音。他曾經說道:“西方的畫壇學者,有一些論家是將繪畫作為文字和說話以外的另一種語言,通過圖象來將心內的感情或意念表達出來。又或者以繪畫以外的形式如立體雕塑或裝置藝術等表達方式作為意念傳達的媒介。無論如何,施與受雙方一定有共鳴的反應。否則,便不算是一件成功的作品。最低限度,我是希望來參觀的觀眾知道我們在畫些什么東西。”另外,他虔誠地臨摹過其師何漆園先生的遺作《天馬》,除了以天馬寫實的動態造型和恰到好處的氣氛渲染來表達靈動的意境外,最為突出的是一如作品主題的延伸意味:天馬行空般的自由情調——這又何嘗不是與“天風”精神有著異曲同工之妙的效果呢?由此可見,雖然梁崇鎧先生對各種題材、技法、趣味都嘗試著不厭其煩地探索,其作品也未必每件都能臻于妙境。但是,對“天風”精神和“嶺南畫派”理念的追隨與傳播,是終其一生的。正是秉承著這種精神以及傳承“嶺南畫派”藝術的使命感,使他在晚年身體欠安的情況下,仍堅持在香港教授繪畫,并培養出一大批的“天風”傳人。在寫這篇小文之時,痛聞梁崇鎧先生去世。他生前親自挑選了一批平生的精品準備在十香園紀念館展覽,以飱觀者。雖然他不能親自看到數月以后的展覽開幕,我想,他肯定希望觀者能夠跟他的作品產生共鳴,也能夠感受到他畢生孜孜以求的“天風”精神和人性的真善美。

在此,誠愿這直上扶搖的“天風”能吹拂大地,這生生不息的“嶺南薪火”能延綿長久!