光影所照 衣袂當風

——華語電影中的舞蹈表達

李 超

綜合考量華語地區地緣政治、文化既割裂又融合、地域雖廣闊又分隔等諸多復雜因素與隨時處在變化之中等問題,華語“民族想象共同體”這一概念的提出,讓我們可以更加完整而準確地框定“華語電影”的概念[1]143,即由華語“民族想象共同體”而生發,內地、港臺以及海外華人社區和族群拍攝的、使用華語發音的電影。藉由此概念,使用華語發音的電影便具有了統一性。縱觀整個華語電影的發展,不僅可見其在文化、美學、產業等方面的互動,也同時存在著藝術表達的豐富、多元與交錯。在鏡頭語言與技術手段的疊加創造中,原有的藝術形式得以呈現出充滿奇幻色彩的巨幅景觀,多樣態藝術的結構性聚合升級為能量爆發的熒幕效果,而這也賦予我們在更廣闊宏觀的藝術學范疇中去探討語言、表意、景觀構成與語義傳達的可能性。

舞蹈因其獨特的藝術語言與呈現載體,在電影藝術中具有天然優勢,它不僅為原有的情節鋪敘、人物描摹、氛圍建構增容,同時也在電影時空中創建起一重截然不同的節奏,它既可以作為與電影同步敘述的時空疊加,也具有可以隨時抽離或融入的時空特權,為特定人物或場景并敘、插敘,甚至完全與電影時序疏離、背道而馳。應該說,華語電影里的舞蹈具有特立獨行的表達意象與呈現空間。基于整體電影創作之考量,其中的舞蹈可以是完全獨立的表演段落,也可以是廣義藝術語言中的舞蹈化呈現,既有別于舞臺表演之形態,也與純粹的電影語言呈現存在差異,因此本文稱之為具有表意內核的舞蹈表達。電影既是整個時代的鏡像,也是現代文化的重要景觀,德國哲學家謝林曾將人類的認知對象區分為“過去、現在、未來”,其三者分別指向不同的感受層級:“知道、認識、憧憬”,而這對應著不同的認識表述形態即“敘述、呈現、預言”[2]9。如果電影的表意在整體上趨近敘述之范疇,其中的舞蹈則可以更多延伸到呈現甚至預言層面,它在審美之外具有更廣闊的延展度與更寬泛內涵之容。

一、歷史“回望”中的舞蹈視角

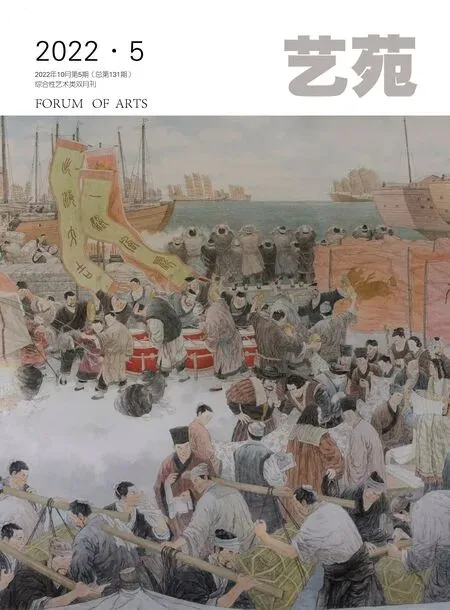

同一文化根脈,具有共同或者相似的價值認同,這是華語電影擁有全球最廣闊擁躉、最大份額市場價值的最主要原因。人類是不斷在探尋著自己祖先之印記的,在不同時代人們借助不同載體呈現出諸多具象的歷史“回望”。凸顯在文化藝術創作中,仿古擬古類藝術作品、頗具英雄主義色彩的武俠小說、流行文化中的時空穿越、科幻電影中有關宇宙之幻想等皆是例證,人類從未放棄過對祖先的好奇與遙想,也深切地表達出對自我歷史的渴求與接續。舞蹈創作中,以古代人物、歷史事件、國寶文物為內容或題材的作品更是上述集體無意識的具體呈現。創作者無疑是借助作品中的人或事,傳達給觀者自己眼中、心中或明或暗、或隱或現的那個世界而已。真相與幻象本就是藝術創作可以自由穿梭的兩種無縫介質。創作者與觀者正是在這樣每一次的創作與閱讀中,完滿自己內心祈望親近遠祖的訴求。然則,作為華語影片中的一個組成部分,古裝片所囊括的正史、戲說、想象的神怪與心目中的英雄,撲風捉影的又或者是古為今用的,它們都不約而同地體現出華語族群對共同的遠古文明與祖先歷史好奇探求又親近仰望之情感。

中國港臺電影、海外華人拍攝或投資的影片中有相當大的數量是古裝片。古裝片嚴格來講既不屬于院線的劃分,也不屬于題材內容種類的歸屬,它原本是區別于時裝片的泛稱,而事實上古裝片的范疇越來越廣,武俠片、神話傳說、歷史宮廷劇等都可歸在此類,因此它成為具有華語民族想象共同體意義的傳統文化根由。例如,20世紀50年代香港戲曲古裝片的代表作《梁山伯與祝英臺》,80年代香港電影黃金時期的聊齋系列電影《倩女幽魂》(1987)、《畫皮》(1993),后續的合拍武俠電影《黃飛鴻》系列(1991-1997)、《新龍門客棧》(1992)、《東邪西毒》(1994),取材于神話傳說的影片《青蛇》(1993),以及由李翰祥執導的清宮系列合拍片《垂簾聽政》(1983)、《一代妖后》(1988)等等。古裝片創作可涉獵的范圍和題材較廣,也無需像紀錄片那樣苛求史實依據,因此它能夠滿足各階層觀眾的欣賞需求。人們對古裝片的情感訴求在很大程度上凸顯出華語片在“民族想象共同體”之上建構的文化意趣。因此,即使華語古裝片的稱謂尚不具備嚴謹的學術性界定,卻具有鮮明的辨識度、可以達成最廣泛的認知,并且在創作與市場的多個維度古裝片都頗具潛力。

在古裝片構建的特殊歷史時空中,樂舞幾乎是人們生活形態的最重要構成,很多重要的歷史場景、人物故事就架構在樂舞之中。尤其是面對很多標簽式的人物角色設定,舞蹈便是其最有效的表現手段和語言方式。在電影《青蛇》(1993)中,兩位女性角色的塑造必須區別于“人”且輕巧活潑具有“靈”之屬性。細心觀察便會發現影片中小青與白娘子的行走、攀爬、戲水等段落都大量使用了舞蹈語匯。尤其在街頭巷尾游走穿梭之時,她們行走的步態運用了非常夸張的韻律勁力,妙曼的舞蹈動作更凸顯了玲瓏的曲線與修長纖細的身軀,舞姿翩躚、若隱若現的動態不僅凸顯了靈蛇化人的特質,也將青白二蛇最初幻化為人時好奇頑皮、天真活潑的天性表達得恰如其分。用舞蹈去感知人與靈的情感變化與內心世界,繼而從中提煉、深化出靈性的肉身與深刻的人性,這無疑為整部影片增添了文藝浪漫的光圈與靈韻。又如2006年的合拍電影《夜宴》,幾乎是哈姆雷特故事的東方演繹,又似乎是有著“雷雨”故事色彩的古裝版,在其情節推進與人物性格塑造中至關重要的一環即是戴面具而舞的“越人歌”。面具之舞幾乎貫穿在整個影片之中,“太子”被追殺之時是面具的掩護讓他逃出生天;用表演重現父王被弒殺真相時,也是面具遮掩了人物內心極度的悲痛與憤恨,同時也暗示出強烈情感與人物性格之間沉郁低靡的對抗與掙扎。“青女”之死被鋪陳在暗藏殺機的“夜宴”之上戴面具而舞的表演里。純凈如水、波瀾不驚的舞蹈暗潮洶涌,多人的面具舞營造出神秘叵測的表演氛圍,面具之下舞者的身份角色在去差異化之后不可辨知,電影劇本中難以揣度的人心又何嘗不是這樣深不可知。帶面具而舞的“越人歌”之原型就是古代文獻記載中“儺”與白纻舞的結合。面具舞最早的文字記載可追溯至甲骨卜辭,后《說文解字》中有考:“兜,鍪首,鎧也;像人頭形也。”[3]112《周禮夏官》也有載:“黃金四目,玄衣朱裳,執戈揚盾,帥百隸而時儺,以索室驅疫。”[3]114從中可知著面具之“儺”原是我國上古時代驅除疫痢的祭祀儀式,在周代時極為盛大,每年都要在不同時節行“儺”,分別是暮春之時的“國儺”、仲秋的“天子儺”以及十二月季冬時的“大儺”[4]22。在唐代文獻史料歌舞戲的記載中也能找到面具舞的形式。《舊唐書》音樂志云:“代面出于北齊,北齊蘭陵王長恭,才武而面美,常著假面以對敵,嘗擊周師金鏞城下,勇冠三軍,齊人壯之,為此舞以效其指麾擊刺之容,謂之《蘭陵王入陣曲》。”[5]910上文所述之蘭陵王戴面具而舞,他在對陣敵軍之時威風凜凜、勇武無雙,齊軍因此士氣大振。而電影中身披白色纻麻舞衣的形式則來源于《樂府詩集》中《白纻舞歌詩》所載:“質如輕云色如銀……制以為袍余作巾。”《晉白纻舞歌詩》中仍可想見“白纻舞”之姿:“輕軀徐起何洋洋,高舉雙手白鵠翔。宛若龍轉乍低昂,凝停善睞容儀光。”電影中的舞者似乎滿懷惆悵,廣袖高揚,若翔若行,恰如詩中所描繪的這般情愫。《夜宴》中的舞蹈融合了我國古代“儺”與“白纻舞”之特征,貫穿起多條支脈的故事線索并與人物命運密切相關,是對整個電影敘事、內容意涵、人物形象塑造、結構層次建構至關重要的表意符號。

綜上可見,觀眾們在中國港臺電影或合拍的華語電影古裝片中,不僅可以盡情回味具有豐饒意蘊的傳統歷史文化,更可以在舞蹈藝術的充分運用與審美效應疊加中看到創作者對故事、人物、歷史事件在文化與美學意義上的解讀和重構。這無疑是新鮮的,也是不可復制的,這些影片本身也呈現出與西方電影截然迥異的文化精神與風格面貌,具有著強烈的民族認同感。也正是基于上述原因,此一類型的市場票房回饋也往往令人振奮。

二、時間之維的增容與延擴

古裝片所呈現的當然是具有充沛想象與時差張力的虛幻時空,而在這樣相異于今朝時代的時空建構中,內容與意義的表達是創作的第一訴求,因此對時間的表述與處理勢必是極具延展意味的。而電影中的舞蹈則被賦予了層出不窮的變化與更多層次的維度。而這一特征在動作片、武俠片中展現得更為突出。奇險精絕的視覺效果是動作片很重要的觀賞要素,為了提升大熒幕作品的藝術性、娛樂性,很多武打動作戲本身就是一場美輪美奐的舞蹈表演。

最具代表性的有如《臥虎藏龍》中竹林間的一段追殺,表面上看無外乎是一場打斗,實則是飄逸風雅、極具身體韻律的舞蹈表現。玉嬌龍和李慕白自由穿梭在竹林之間,形若龍翔,輕若無骨,兩人皎然立于翠竹之尖,從容而游刃的飄忽身影更突出了足下力道有如蜻蜓點水般輕捷的勁力,身形動作之美堪比史料記載中的“縈塵”與“凌波舞”。如此輕盈的舞蹈仍可在我國古代典籍中找到記述。《拾遺記·燕昭王》中有載:“廣延國獻善舞者,其舞一名《縈塵》,言其體輕與塵相亂。次曰《集羽》,言其宛若羽毛之從風。”[4]32在漢代傅毅的《舞賦》中亦能明顯看出其對舞蹈之描摹是以輕盈迅捷為核心的,如:“鶣飄燕居,拉?鵠驚。綽約閑靡,機迅體輕。”[6]67這其中的舞姿動態收放自如若、行云流水,皎然俊逸如鵠燕般縱立傾倚,動靜之間身形于盤桓飛旋中昂揚挺拔。在蒙太奇的助力下,技術性與藝術性兼具的輕靈迅捷之舞被凸現在觀者面前。電影中此段武術的過招對打是以一片蔥蘢無邊的竹海為背景的,男女主人公舞蹈化的一招一式都映襯在隨之起伏蕩擺的竹節之上,一襲白衣、一縷素袍倏然飄忽在蒼翠欲滴的碧林之間,頗有“羅衣從風,長袖交橫”之妙,清雅雋秀之氣撲面而來,宛若朝露秋霜。時間維度上的伸展、節奏性的動作注釋,使得每個人物在原有起點上具有了更豐厚的闡釋意義。舞蹈化表達的武打對決將電影中內斂而豐厚的人文氣息、循序漸進的人物發展、微妙的情感關聯,以及更為深邃的東方美之意蘊表達得不言而喻。

電影中的舞蹈化呈現讓動作片的節奏感具有了既可肆意馳騁,又盡在掌握的主體建構機制。動作片的節奏幾乎構成了華語電影最獨特的視覺風格,舞蹈化的情景表達在原有故事情節推進的敘事中加入了呼吸和節律。倘若蒙太奇僅僅是將所有的格斗動作剪切連接在一起,整個段落的觀感或許是緊張激烈、令人目不暇接的,然而這也將帶來過猶不及、滿則虧的隱憂。中國傳統繪畫講究“留白”,在持續緊張、幾乎是一貫到底的動作序列排山倒海般襲來之時,鏡頭語言需要提供讓人喘息與回味的空隙。舞蹈化的表達既不破壞原有段落的連續性,又能保持張弛有度之呼吸節奏。影片《十面埋伏》(2004)中有一段非常經典的舞蹈呈現,章子怡飾演的盲女小妹有聽聲辯位之才,她以袖為杵,用飄若游龍的長袖擊打豎立于地面之上半圓形環繞的鼓,只見她身如龍之騰云、舞若鸞之翔天,一擊即中、聲聲入耳。此一段驚艷的“建鼓舞”不僅成為整個影片中最令人難忘的段落,也鋪墊起緊隨其后她與“劉捕頭”(劉德華飾)一段打斗對決戲份的節奏感。整體來看,此處的舞蹈呈現是“建鼓舞”“巾袖舞”“劍舞”的融合。建鼓舞之形如今仍可在漢畫像中尋其蹤跡,古籍中亦可見對“建鼓”的描述:“植而貫之,謂之建鼓。”[3]321因其鼓形制較大,舞蹈雖僅以衣袖擊之卻并不顯纖柔之態,反而能從現存圖像中感受到開闊宏大、氣勢恢宏之氣,最貼切的形容莫過于剛柔相濟、氣貫長虹。巾袖舞的形態在漢畫像中也極為常見,作為舞者身體在視覺線條上的延長,以長袖或長巾為道具的舞蹈常常營造出頗具浪漫色彩的想象世界。劍舞在漢代也是道具舞的一種,后在歷史發展中逐漸演化成為獨特的舞蹈表演,如唐代之《劍器》,在唐詩《觀公孫大娘弟子舞劍器行》中仍可遙想此舞雷霆萬鈞之風采:“?如羿射九日落,嬌如群帝驂龍翔。來如雷霆收震怒,罷如江海凝清光。”透過詩句,《劍器》之舞氣動四方、江海爍光的威勢已然如親眼所歷,其舞姿與劍光的交織,有著“羿射九日”“群帝龍翔”的恢弘氣象。電影《十面埋伏》融合了“建鼓舞”“巾袖舞”“劍舞”之精華,在千鈞一發的對決打斗中以舞蹈表達為影片懸停了時間。以袖擊鼓精美絕倫、令人稱奇;以袖卷劍出其不意、帶動新的視覺節奏;打斗過程中碗碟飛起,它們與慢鏡頭之中撲面而來的巾、袖、劍、鼓一起在空間中延宕,不僅為原有的節奏加入了呼吸節律,更讓整個武打對決的場景在細膩精微的動態特寫中極具潑墨寫意般的美感。甚至,在慢鏡頭極致深遠的刻畫中,舞蹈表達所營造出的激昂壯美之勢緩緩鋪陳在觀者眼前,這種時間的凝駐使得許多稍縱即逝的瞬間恒久鐫刻在觀者的腦海之中。

綜上所述,電影中的舞蹈表達使得時空的維度得以增容延展,尤其在動作片、武俠片的打斗場景中此一特征更為突出。敘事中的舞蹈表達還可伴隨充滿戲劇性、隱喻性的某種暗示,甚至鋪設下伏筆或者新的敘事支脈,原有的時空情境也因此疊加起更多層次的意象和解讀。比如在《東邪西毒》(1994)、《新龍門客棧》(2009)等經典華語中都可以看到以舞蹈化呈現的動作打斗場景,當段落中呈現的人物、景物,甚至動作的只鱗片爪、景物局部都被定格、放大而組合疊加作為整體景觀呈現在大熒幕中之時,過去、現在、將來,甚至觀者與劇中角色的前世今生也融聚迸發在某個瞬間。而這個“此刻”就如同奧古斯丁對時間的闡釋:它以自己的方式存在于當下,或者是它就是思想或者意識在此刻的延展。[7]19時間之維的增容與延拓,讓每一個與己相關的個體記憶可以在這“此刻”的瞬間中被喚醒、被重塑。時間的流淌從“逝者如斯”的單方向滾動延拓為卷軸之式樣,成為貫通前后、起落回旋的軸心之流。

三、結語

華語電影中的舞蹈表達讓觀者在歷史的回望中手之舞之、足之蹈之,在時間之維的增容與延擴中照亮真實的夢與現實。倘若電影是人類對連續性時間幻象不斷渴求的結果,愿這幻象在舞蹈的映襯中救贖焦灼的掙扎,愈加恒久而溫暖。