今人不見唐時月 唐詩依舊照今人

木小六

1000多年前,詩人李白寫下了一首至今仍家喻戶曉的《獨坐敬亭山》。人生種種遭際,實難順心如意,他只有靜靜地坐下來,把心安放在山間。心與自然交融,靈性悄然而至,興起揮毫,他以詩歌抵達了永恒。這或許是所有詩人的宿命。在中國文學發展史上,詩歌的璀璨光華毫無疑問屬于唐朝。王國維將唐詩與楚騷、漢賦、六朝的駢文、宋詞、元曲并列,稱為“一代之文學”,且“后世莫能繼焉”。唐詩不僅撐起了唐文化的門面,更描摹著一個時代的心性與風華。

作為“詩仙”,李白有太多流芳千古的佳作,早已銘刻在中國人的文化基因中,相比之下,《獨坐敬亭山》倒非其頂尖之作。然而1000多年后,它在一位法國作家心中掀起了深深的震撼與感動。因為與這首詩的偶遇,2008年獲得諾貝爾文學獎的勒克萊齊奧,被吸引著進入唐詩的世界,并沉醉其中。后來,他寫了一本叫《唐詩之路》的著作,這本書的法文名直譯過來是“詩歌的河流將永遠流淌”。

唐詩的風韻,跨越時代和文化的鴻溝,流淌到這位法國人心中。在與李白隔空相遇后,勒克萊齊奧體會到一種沖和的力量,他恍然醒悟,原來,內心的平和并不難實現,只需要一座山,去感受它,與它相融。他從李白的詩中體味到自然的秩序、時間的綿延,以及一種急切的召喚。于是他放下書,沖出家門,走進自然,去尋找屬于自己的“敬亭山”。

唐詩的魅力,由此可見一斑。甚至有觀點稱,唐代詩人把人生的各種體驗都寫盡了,以至于后人再難超越。

李白吟行圖 紙本水墨 81.2cm×30.4cm 宋 梁楷 日本東京國立博物館藏

獨坐敬亭山

眾鳥高飛盡,孤云獨去閑。

相看兩不厭,只有敬亭山。

——李白

詩在唐代文人的生活中,占據著極為重要的地位。詩歌不僅是表達抽象體驗的載體,還是文人們現實生活中的社交通行證。唐代是詩的花季,歷史機遇的醞釀,加之形成于隋唐的科舉制度在持續發揮其影響力,讀書人的地位在唐代得到了極大的提升,科考成為步入仕途繼而實現理想的大道,而詩賦,正是進士考試的科目之一,寫詩便水到渠成般成為唐代文人的必備技能。

如學者蔣勛所說:“仿佛是一種歷史的宿命,那么多詩人就像是彼此有約定一樣先后誕生。”唐代詩人的數量多達兩三千,他們創作的詩歌數量在5萬首左右,其高產和優質可謂空前絕后。王勃、賀知章、陳子昂、李白、杜甫、張若虛、孟浩然、王之渙、王昌齡、王維、韓愈、白居易、柳宗元、元稹、杜牧、李商隱……想要在燦若星河的唐詩景觀里歷數詩人之名,是件令人糾結的難事,把誰放進省略號的空間里,都覺得厚此薄彼。

唐代詩人的人生選擇或境遇主要體現為做官、漫游、隱逸三種,而這往往與科考密切相關。正所謂詩言志,于他們而言,命運之沉浮、人生之跌宕,無論起落,皆有詩歌相伴。

以“郊寒島瘦”與賈島并稱,有“詩囚”之名的孟郊直到46歲才考中進士,“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”,一首《登科后》將金榜題名后揚眉吐氣的心情描摹得淋漓盡致。但科舉是一條幾家歡喜多家愁的道路,金榜高懸、蟾宮折桂者畢竟是少數,有少數及第者的狂喜,便有多數落榜者的悲辛。此時風光無限的孟郊在第二次落第時,也有過“兩度長安陌,空將淚見花”的感傷。

世間行樂亦如此,古來萬事東流水。

別君去兮何時還?且放白鹿青崖間。須行即騎訪名山。

安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏!

——李白

然而,生命是一條復雜又艱辛的長路,一時的風光代表不了永恒。大器晚成的孟郊終究還是發出了“一生空吟詩,不覺成白頭”的慨嘆。他此后的人生,命運坎坷,仕途多蹇,事業乏善可陳,唯留詩名令人稱道,還對后世詩壇產生深遠影響。孟郊的詩才在唐代詩歌中算不上最閃耀的典范,但在“詩人不幸詩家幸”的套路里,他的際遇也算具有典型性。

寫出“前不見古人,后不見來者,念天地之悠悠,獨愴然而涕下”的陳子昂,其詩風格局與孟郊截然不同。“感時思報國,拔劍起蒿萊”,他兩度從軍邊塞,一腔熱血孤勇,有軍事才能,又熟悉邊塞事務,直言敢諫,一度被朝廷重視,但最終含冤而逝。相比之下,年少成名又仕途順遂的詩人,比如賀知章,反倒屬于少數。

寫詩除了是應試之必須,也是博得權貴引薦提攜的資本。在沒有媒體的時代,傳播詩名是樹立和提升名望的絕佳路徑。自視“我輩豈是蓬蒿人”的李白,隱居蜀中時,地處閉塞,名聲不易傳播,于是仗劍辭家,一路漫游至長安。來到終南山后,其聲名水漲船高,并傳入天子耳中,他以布衣之身得到唐玄宗的接見,被授予翰林供奉的職位。

體會過繁華世界之苦,才會有“安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏”的清醒認知,從而在官場失意之余,踏上真正忠實于內心浪漫豪情的漫游之路,從“終南捷徑”走向靈魂自由。事實上,以“隱”得名、因“隱”入仕的詩人在唐代并不罕見。有所謂“終南捷徑”,更有另一種介乎“隱”與“仕”之間的通透選擇,王維便開創了亦官亦隱的“仕隱”先河。人生如逆旅,詩人們把命運融入詩中,醞釀出一篇篇神來之筆的唐詩風華。“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。”站在詩歌的長河邊回望,柳宗元這首著名的《江雪》,堪稱諸多唐代詩人的命運寫照。

六言唐詩畫譜·夏景 明 黃鳳池

一代代詩人,一個個人生,時代的共性與個體的特性相交融,繪就了唐詩流光溢彩的絕代風華。游俠精神、人文情懷、禪宗思想,唐詩的風格主題有著極大的包容度,也因此氣象萬千,意蘊無窮。

游俠精神在中華傳統文化中歷史悠久,“俠”的概念早在春秋戰國時期就已形成。司馬遷在《史記》中就專門寫了《游俠列傳》。到了民族融合、文化多元、精神浪漫的唐朝,游俠精神更是得到了極大的激發。俠客不拘禮俗的張揚個性,渴望建功立業的進取精神,樂觀豪邁的浪漫氣息,以及俠士間肝膽相照的知己義氣,都與詩歌是絕配。

李白便是唐代詩人中具有游俠精神的典型代表。李白自述15歲就開始學劍術,廣泛結交各路高人,也只有這樣的他,才寫得出《將進酒》中“人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。天生我材必有用,千金散盡還復來”的豪邁詩句。學者蔣勛說,李白的詩本身其實沒有什么難度,難的是理解他所代表的游俠詩人的真性情。或許也因此,李白的“詩仙”之風只可仰觀卻不可學,學也學不到。

“功名只向馬上取,真是英雄一丈夫。”岑參的這句詩,也反映了當時一種較為普遍的價值觀—去塞外開疆拓土,于馬背上博取功名。時代豪情的推動,讓邊塞詩成為唐詩長河里一片不容忽視的獨特景致,也是游俠精神的另一種傳承體現。

王維的《使至塞上》中,“大漠孤煙直,長河落日圓”之句,視覺感受與生命體驗相交融,這樣的景觀與氣勢,這樣的境界與格調,若非有過切身經歷,僅靠安逸處的想象,是寫不出來的。在廣闊的天地間磨礪,在獨特的風土人情中感悟,這樣的詩,也是一種“不可學”。

“李杜文章在,光焰萬丈長。”和李白一樣,杜甫也是唐詩長河中不可磨滅的存在。只是,李白的詩多體現個人價值,杜甫的詩則相反,主要體現了人文情懷。“車轔轔,馬蕭蕭,行人弓箭各在腰”“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏”……歲月深沉,民生不易,杜甫表達了很多沉郁凝重的生命關懷。有人說,杜甫埋伏在中年,或許你年輕時不喜歡他,只喜歡李白,但不要緊,到了一定的年齡,你會發現杜甫就等在那里,讓你懂,讓你喜歡,讓你生出許多相見恨晚的共鳴。

上圖:六言唐詩畫譜·長門怨 明 黃鳳池下圖:五言唐詩畫譜·岸花 明 黃鳳池

杜詩的“可以學”,某種意義上也是在講人文情懷的共通性。只要詩人有憂國憂民之心,看得見民生疾苦,有為底層民眾立言發聲的意愿,無論身處何方,生活的現實都會給他素材。曾頗受唐憲宗賞識的白居易,就未以風花雪月的粉飾討好天子,以求保全地位,相反,他寫了大量反映社會現實的詩歌,頻繁上書言事,想要以正直的忠誠報答知遇之恩。

白居易用悲憫的良知描述過“滿面塵灰煙火色”,衣衫單薄卻整日“心憂炭賤愿天寒”的賣炭老頭,這是詩人“達則兼濟天下”的情懷體現,更是一種骨子里的使命選擇。但這并不意味著表現現實主義的詩人沒有書寫浪漫主義的能力。“花非花,霧非霧。夜半來,天明去。來如春夢幾多時,去似朝云無覓處。”“在天愿作比翼鳥,在地愿為連理枝。天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期。”白居易的許多詩句,都與《賣炭翁》形成鮮明的對比。情懷決定選擇。

禪宗思想也是唐詩景觀中的一大特色,凝練的詩原本就與禪有著天然的共通之處,唐代又有許多僧人寫詩,將禪機通過詩作傳達得更加透徹動人。如寒山、拾得等詩僧,其作品禪語與詩意結合,獨具特色,流傳至今,依然觸動人心。

佛教文化在唐代極為興盛,佛學思想也對社會生活和文學藝術產生了深遠的影響。社會動蕩引發的疾苦,人生種種幻滅導致的痛楚,都容易讓人轉而從佛學思想中尋求慰藉與平靜。有“詩佛”之譽的王維,字摩詰,號摩詰居士,其詩被贊為“詩中有禪”。王維經歷過唐朝的盛世繁華,也經歷過安祿山叛亂,個人命運隨時代變遷浮沉起落,悲欣交集的命運因深受佛學思想影響而未走向沉淪。晚年的他,直接隱居山林,過起了參禪修行的生活。

杜甫像 絹本設色 250cm×61cm 元 趙孟頫 故宮博物院藏

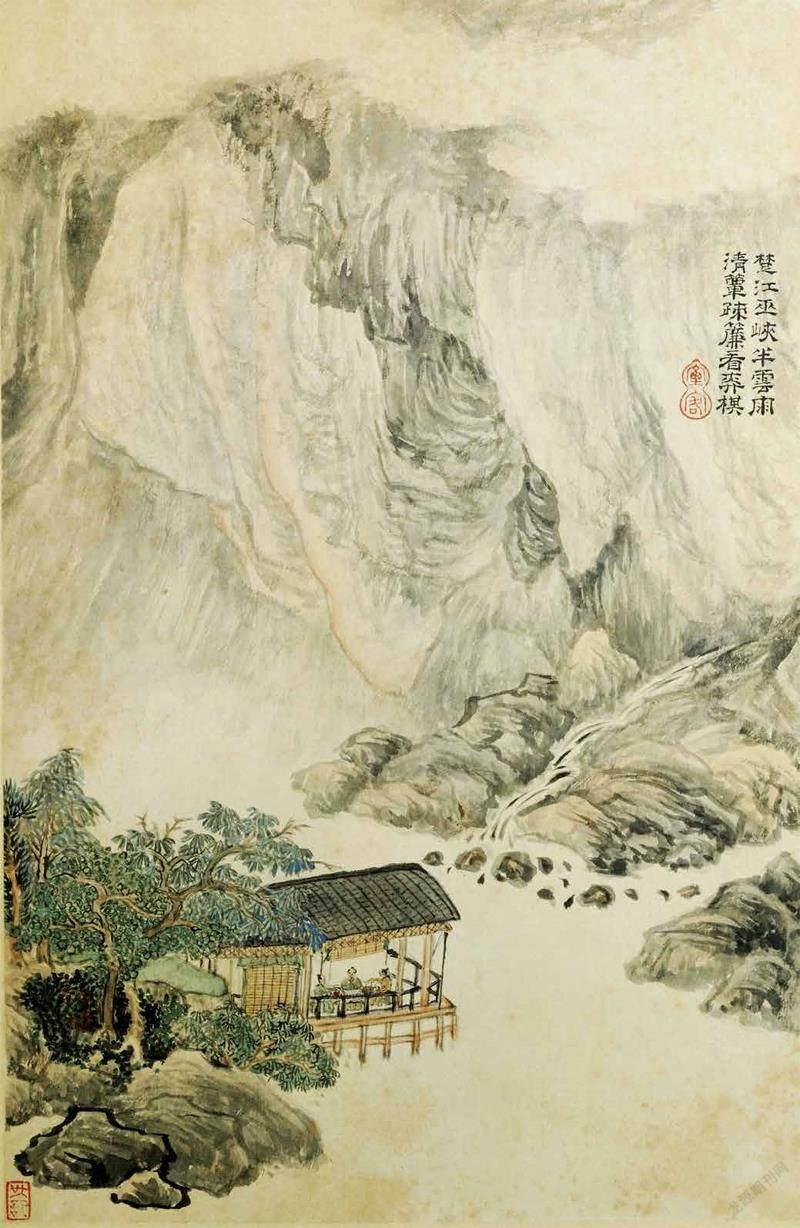

杜甫詩意圖冊·巫峽弈棋(十二開) 紙本設色 每開39cm×25.5cm 清 王時敏

杜甫詩意圖冊·山村春色(十二開) 紙本設色 每開39cm×25.5cm 清 王時敏

仿大師山水十冊·白居易香山詩意 明 董其昌 美國納爾遜阿特金斯藝術博物館藏

中歲頗好道,晚家南山陲。

興來每獨往,勝事空自知。

行到水窮處,坐看云起時。

偶然值林叟,談笑無還期。

——王維

王維寫過許多頗具禪味的詩句,詩中有畫,畫中有詩,令人回味無窮。而其中“行到水窮處,坐看云起時”一句,堪稱中國人傳統精神境界的一種寫照。面對不確定的未來,面對看似逼仄如絕境的現狀,精神世界峰回路轉的開闊,必然塑造出一種潛力巨大的韌性。“古木無人徑,深山何處鐘。”“深林人不知,明月來相照。”“寂寥天地暮,心與廣川閑。”坦然接納,從容面對,自會有意想不到的收獲。

“海內存知己,天涯若比鄰。”王勃這句經久流傳的詩句,也可以用來形容唐詩的影響力。凡有中國人的地方,必然能吟誦出唐詩凝聚的共鳴。比如,吟一句“床前明月光”,必然會有人脫口而出“疑是地上霜”。

唐詩氣象萬千,但都有種宇宙天地般的遼闊。唐代詩人是將自己置身于廣闊的格局中,天人合一,與天地對話,與自然共情,再去消化個體的情緒和感悟,唐詩也因此富有穿透時空的魅力。今人不見唐時月,唐詩依舊照今人。

張若虛的名篇《春江花月夜》意境唯美開闊,千古傳誦。“春江潮水連海平,海上明月共潮生。滟滟隨波千萬里,何處春江無月明。”“江畔何人初見月?江月何年初照人?人生代代無窮已,江月年年望相似。”詩人只是站在江邊看著夜晚的月亮,但他心中的月色照亮了時間與空間,覆蓋著廣闊的世界,也驚艷了一代又一代人。

天地有大美而不言。山川異域,風月同天,自然萬物遙相輝映,彼此慰藉,以致心領神會。這樣看待生命本質的意境,也是唐詩的一大重要審美特征。

陳子昂的《登幽州臺歌》里,古今交錯,時光蒼茫,仿佛通過一個遼遠的鏡頭,看盡世間繁華之外的空寂,深沉的寧靜中,有深刻的孤獨,更有與天地精神往來的宏闊。而詩人所經歷和看見的一切人生不幸,都消解在這種蒼茫的宏闊中了。人世間所有萬念俱灰的瞬間,與遼闊的時空相比,都渺小得微不足道。

在唐詩的長河中游歷,人生有“長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海”的豪情,也會有“君問歸期未有期,巴山夜雨漲秋池”的無奈;有“晚來天欲雪,能飲一杯無”的閑情,也會有“月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠”的寂寥。“嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。”唐詩長河的粼粼波光,是詩人們用命運遭際凝結的珠玉,唐詩跨越時空的豐盛華彩,連接著生命最深處的共鳴。

“眾鳥高飛盡,孤云獨去閑。相看兩不厭,只有敬亭山。”回到李白那首打動法國作家勒克萊齊奧的《獨坐敬亭山》,唐詩給予世人的除了無盡的文學之美,還有更為深刻的審視生命的視角與態度。

生命的長河中,好的、壞的,一切的遭際都如同遲早會飛盡的鳥兒,許多的相遇都如同那獨自悠閑的云朵,最終還能與我們相關,能真切地留下的,唯有心中的那座“山”。唐詩的河流經久不息,流淌進每個人心中,在幫我們尋找心中的那座敬亭山。

六言唐詩畫譜·幽居 明 黃鳳池