“青綠意象”與“谷愛凌時刻”

——從美學視角看中國國際傳播新風

壬寅除夕到北京冬奧會,虎年開年十天內,有兩大傳播現象令輿論刷屏。一個是春晚節目中廣受贊嘆的國風舞劇“只此青綠”,另一個是冬奧冠軍“頂流”谷愛凌。

在變亂交織的全球化智媒時代,“青綠意象”與“谷愛凌時刻”這兩個中國故事具有不同尋常的思考價值。從國際傳播上看,其對中國的國際形象塑造具有標志意義,堪稱文化自覺與自信的又一個里程。本文試從美學視角對其國際傳播價值做些解讀。

一、傳播特點:“三很”與“三性”

表面看,青綠與谷愛凌似乎不搭界,但這兩大傳播事件之所以在海內外形成轟動,既有其個性,也有其內在的共通性。以美學視角看,至少有三方面,可用三個“很”來概括:很中國、很現代、很青春。

“只此青綠”創造性地復活了千年前的宋代美學。萬里江山,青綠畫卷,云鬢高髻,水袖長袍,溫婉下的韌性,柔美中的剛強,太極拳的韻味,在短短5分多鐘的表演中生動呈現,再度詮釋了“越是民族的越是世界的”這句名言。混血女孩谷愛凌盡管外表像“老外”,英語純正,但她地道的普通話,作為北京大妞的自我認知,以及家庭背景都使她成為當代中國陽光青年的絕佳代言。她在比賽期間舉手投足都是新聞,甚至在2月14日賽后等成績時“吃韭菜盒子”也成了當日熱點。

只此青綠故事取材于歷史,但展現的手法非常現代,從舞蹈編排上,是現代化了的民族舞,在聲光電舞美設計等方面,更是現代高科技的產物。谷愛凌的U形場地技巧、大跳臺等項目,則是最帶感的現代極限運動。國際奧委會主席巴赫贊嘆,從鋼鐵廠舊設施改造而來的首鋼大跳臺不可思議。這從一個側面展示了中國工業現代化的轉型。而高水平的電視轉播背后,更是讓全世界見識到中國現代傳播的科技實力。

再用傳播學語言解讀,這兩個中國故事的相通處至少還體現在“三。

作為最重要的感官接收器,視覺在現代傳播中的作用不言而喻。尤其在“顏值即正義”的網絡傳播時代,視覺上的美感是打動“注意力稀缺”受眾的首要條件。如果說青綠代表著柔美和古典美,谷愛凌則洋溢著健美和現代美。顏色、動感,再配以酷炫的音樂,“足以極視聽之娛,信可樂也”。

青綠作為想象人物,其話題可以發散在舞蹈、繪畫、歷史、美學,以及舞蹈家的個人經歷等許多方面。而谷愛凌則更是不折不扣的話題女王,因為她是一個真實的、堪稱完美的“別人家孩子”。短短幾天內,網絡空間對于她的解讀跨越各個領域和維度,體育的、商業的、時尚的、教育的、媒體的、外交的,甚至國際關系和政治的……國內媒體持續刷屏,海外媒體也不甘寂寞,關于谷愛凌的報道在爭議中不斷發酵,形成天量傳播。

青綠原型來自千年前的畫卷,上接唐風宋韻,打開了中國歷史的想象時空。而谷愛凌則給人打開了面向未來的時空想象。從時間上,18歲的奧運冠軍,未來還會有多年的運動生涯值得期待。而比體育更具有時間延展性的是她的學業,這位斯坦福大學新生,不斷創造奇跡的姑娘,未來也許會在科學領域做出不可限量的貢獻。從空間上,谷愛凌橫跨太平洋的中美兩種文化背景,在中美關系步入新階段、世界百年未有之大變局等時代大背景下,有著特殊的社會文化,甚至政治意義。毫無疑問,她已經成為中美民間交往的使者,中美年輕人溝通的橋梁。這正是中國國際傳播領域里不可替代的“超V”,是中國軟實力的彰顯。

二、傳播背后的價值思考

透過熱鬧的傳播,“青綠意象”和“谷愛凌時刻”背后,有著深刻的價值蘊含。筆者將其總結為古今之變,中西之融,美善之求。

青綠意象喚醒的是悠久歷史中國的一份集體想象,是以舞蹈美學對中華優秀傳統文化的一種創造性轉化。中國領導人提出,要“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來”。取材于北宋名畫《千里江山圖》,只此青綠正是讓文物“活起來”的一個經典案例。當前,中國處在“兩個百年”交匯的關鍵歷史時段,行進在現代化建設的重要里程中,經濟和物質的變遷,影響到社會觀念的古今之變。越來越多的中國年輕人開始熱愛和探索自己國家的歷史文化資源,青綠順勢而出,架設了一個古今相通的意象橋梁。

谷愛凌更多體現的是中西文化的融合。在這個被認為是完美人設的年輕人身上,中西文化不是互相對立、互相排斥、互為威脅的,而是在本質上相通相融。冬奧會上更快更高更強的體育精神是全人類共同的精神追求。而透過春晚,只此青綠的中國美學讓世界眼前一亮,至少是深深打動了海外華人圈,增強了華人的文化自豪感。

此外,兩個中國故事傳播的背后,體現了現代中國人對美和善的追求。青綠舞蹈展現的聲色之美,沉穩大氣,韻致有節,如《詩經》所推崇的,樂而不淫,很能體現一種“發乎情,止乎禮”的中國美學氣質。谷愛凌在奪冠后真誠去擁抱競爭對手的一幕更讓世界看到,本屆冬奧會注入的“更團結”理念,體現的是一種人類共通的善。

“現代學徒制是通過學校、企業的深度合作與教師、師傅的聯合傳授,對學生以技能培養為主的現代人才培養模式。解決企業和職業教育要解決的問題:企業招工難的問題;企業用工不穩定的問題;勞動者收入的問題;勞動者自我價值實現的問題。

技進乎道。無論青綠還是谷愛凌,背后都是鮮活的中國年輕人在某一領域多年持續不懈的技藝錘煉。而當一種技藝達到極致,將近于道,呈現某種美善相兼的境界,這會影響一種新的審美風尚,打動年輕人,它所具有的國際傳播力是驚人的。

三、關于國際輿論應對的三點思考

毋庸諱言,當前中國面臨的外部環境復雜嚴峻,新冠疫情發生兩年多來,國際輿論愈發具有挑戰性。在網絡高科技飛速發展和智能傳媒的影響下,中國在不斷更新自我認知,世界也日益希望了解瞬息萬變的中國。“青綠意象”和“谷愛凌時刻”像兩扇特殊的視窗,對亟待加強和提升的中國國際傳播,具有很多值得思考之處。

首先,“巨國效應”輻射國際議題。過去一些年來,國際新聞中國化,中國新聞國際化趨勢不斷增強。今天的中國,真的走在世界舞臺中央,中國大地發生的故事已經具有高度的國際新聞價值。在某些方面,中國一舉一動都要被世界談論和指點。這是中國“巨國效應”的自然呈現,正如大洋彼岸的美國,那里發生的一切都受到世界關注。同時,世界對中國存在巨大的“認知落差”,充滿疑問與好奇。而我們的國際傳播,我們的中國故事供給遠遠不能滿足國際受眾的需求。要讓世界了解中國的積極面,需要主動設置議題。而通過舉辦國際活動,尤其像冬奧會這樣的頂級國際賽事,中國當仁不讓成為國際傳播議題的設置者。主場優勢使得像谷愛凌這樣集溫度、速度、熱度、力度、美度等于一身的奧運冠軍瞬間成為國際頂流,這是她個人努力的結果,更是偉大祖國的強大支撐。

其次,好故事自己會說話。以2月8日的“百度熱搜”為例,至少有6條是關于谷愛凌的。在B站、抖音里,關于谷愛凌的視頻,點贊人數動輒上萬、十幾萬。

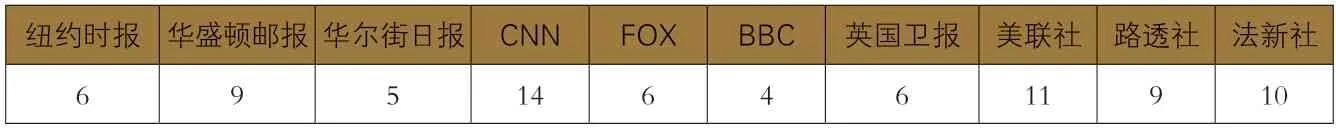

海外媒體也對谷愛凌青睞有加。根據本文對10家海外大媒體的初步統計,冬奧會開幕截至2月11日,對谷愛凌的原創報道多達80條,且多為正面報道,英語主流媒體對一名運動員這樣關注,實屬罕見。(見下表)

全球10大媒體對谷愛凌的報道數據(2022年2月4日-11日)

在海外社交媒體上,2月11日,以“Eileen Gu”為關鍵詞在Facebook上進行搜索,有超過33000的討論熱度,包括紐約時報、CNN、BBC的十余條聚焦此話題的報道。在Twitter上,#EileenGu#的話題有近萬的討論熱度,其中不乏多家海外主流媒體都使用了這條推文話題,輿論上以正面導向居多。在Instagram上,谷愛凌有近一百萬的粉絲數量,她發的每張照片有近20萬的瀏覽量。

美國紐約一位華人在社交媒體上說,只此青綠的審美真是“洗眼睛”,體現出中國式審美的高級感。青綠山水只是中國優秀傳統文化中的一朵浪花,是豐富的中國古典藝術和美學的一個小小截面。事實上,中國歷史、中國文化與傳統美學寶庫,將是我們在國際舞臺上贏得喝彩的“無盡藏”。

再次,即便對于谷愛凌這樣的完美人設,復雜的網絡輿論中也不乏負面聲音。冬奧會期間英國記者的提問就是一例。面對咄咄逼人的海外媒體,谷愛凌的答問被看作是外交家風范、教科書級別。在此摘錄一段:

“英國《衛報》:你很能說會道,讓中國和美國的觀眾都很喜歡你,我想知道你如何實現這樣的平衡?特別是你在社交媒體上招致了一些批評,特別是在美國。

谷愛凌:我只是個享受美好生活的18歲女孩。我并不是想要讓所有人都滿意……我知道我的心地是善良的,我也知道我所做的決定是基于所有人的利益,我覺得這會帶來更大的善。如果有人不相信這就是我的初衷,那么這只說明他們沒有足夠的同理心去理解別人的善意,可能因為他們和我有不同的價值觀。如果有人不相信我或不喜歡我,那么這是他們的損失。他們也成不了奧運冠軍。”

細究下來,這個寶藏女孩運用的外交辭令大道至簡,那就是坦蕩真誠,其背后是高超的語言駕馭能力,以及真正與世界相融的自信。

應該看到,美國媒體中盡管有福克斯電視那樣對谷愛凌代表中國奪冠而酸溜溜者,同樣也有不少相對客觀的積極報道,比如《紐約時報》就對她進行了大量客觀報道,在冬奧會期間還專門發表了谷愛凌本人的署名文章《我承認,我愛上了恐懼》。對于西方媒體的報道立場,要看到,熱愛沖突、追逐戲劇性是其職業本性,他們并非只對中國人如此。對此,平常心是道。外媒說不垮中國,以真誠坦蕩應對輿論挑戰,只會讓我們更強大。

實力的增強使中國的傳播技術已經居于世界前沿。在國際傳播影響力上,我們缺乏的已經不是技術,而是真正的好內容。好內容就是好故事,它是思想、是事件,但歸根到底是人。透過谷愛凌,透過青綠,世界看到一個現代的中國、青春的中國、學習的中國、努力的中國、奮進的中國、開放的中國、寬容的中國、美好的中國……她們讓世界看到,中國文化古老但不衰老,她不僅有歷史,更有未來。總之,這是一個真正自信的新興大國,一個能夠創造人類文明新形態的國度。

以上通過分析兩個講得好的中國好故事,最后有一點體會。作為崛起的大國,中國要有大國的體量,大國的音量,也要有大國的器量。謾罵攻訐在美學上不具備力量,不會持久。真正打動人心的永遠是真,是善,是美,是我們最終要留傳給子孫后代的價值和力量。從這個意義上看,“青綠意象”和“谷愛凌時刻”帶給國際傳播的思考和啟示可謂深遠。中國要以實力、美力和耐力贏得世界的理解和尊重,而這需要時間。