億級作品《我們的天才兒子》為何出自杭州日報

——“傾聽·人生”欄目23年運營經驗談

□ 駱東華 韓斌 戴維

2022年1月17日早晨,由杭州日報“傾聽·人生”欄目推出的紀實報道《我們的天才兒子》一文,聚焦普通人的生存現狀、人性的愛和不屈不撓的奮斗精神,直抵人心,感動無數讀者,引起全網刷屏效應,至1月18日下午,全網閱讀量已過億。人民網、新華網、光明網、澎湃、網易、新浪等媒體紛紛轉發,人民日報、新華社、中央電視臺分別做了專題報道,中影集團、阿里影視、光線影視、愛奇藝等數十家影視公司前來接洽,希望有機會將這個杭州版“美麗心靈”的感人故事搬上屏幕。《我們的天才兒子》成為2022年開年在全國引發熱議的現象級深度報道。

作品的引爆,也讓“傾聽·人生”這個杭州日報耕耘23年的副刊品牌欄目再度走入人們的視線。這一創立于2000年的口述實錄體欄目以“小人物故事折射大時代變化”為宗旨,迄今已刊發了1000多個真人親歷的人生故事。《我們的天才兒子》一文的刷屏轉發再次證明,媒體人不忘初心,守正創新——堅持以貼近實際、貼近生活、貼近群眾為己任,積極推動媒體深度融合發展,為優質內容匹配傳播渠道,正是贏得讀者的喜愛與信任,是講好大時代中國故事的不二法寶。

貼近生活傾聽人生,用情用心贏得信賴

“天才兒子”的報道之所以能成為爆款,關鍵在于“傾聽·人生”欄目多年如一日深耕細作贏得的口碑和信譽。

當代中國,越來越多的普通人在創造命運的奇跡,他們的經歷、他們的奮斗故事,正是我們國家改革開放偉大實踐的生動詮釋,是廣大群眾對氣壯山河奮斗贊歌的和聲共鳴。2000年1月5日,杭州日報“傾聽·人生”欄目刊發了第一篇稿件《苦盡甘來十六年》。作為國內媒體中最早一批第一人稱口述實錄專欄,“傾聽·人生”從面世起,就堅持每周一期,每期一個整版五六千字,從未間斷。23年來,讀者從這個專欄里,讀到了普通人的奮斗:勵志的獨腿外賣小哥、寫小說的“網紅”宿管阿姨、馳援武漢抗擊新冠的杭州醫生、成為北大學子的北大保安……讀到了共和國的崢嶸歲月:把軍功章藏在鞋盒里的退伍軍醫、藍眼睛白皮膚的中國地質工程師、獨守深山防火瞭望臺30年的護林員……還讀到了各種讓人潸然淚下的深厚情感,讀到了超越生死考驗的堅韌意志,讀到了觸及心靈的善良、溫暖和愛。關注大時代里一個個真實獨立的人,表現普通人的光輝心靈和堅韌力量,正是這樣的定位和堅持,使得“傾聽·人生”擁有了忠誠度極高的讀者群。這也是《我們的天才兒子》的講述者、85歲的金性勇老人,在人生最痛苦的時刻,選擇向黨報副刊傾訴的緣起:在殯儀館里,他摸出老年手機和一張《杭州日報》,報頭上抄有“傾聽·人生”欄目的電話號碼:“你們能不能寫我兒子金曉宇的故事?我兒子是天才,他現在精神病院,他媽媽今天剛走了。”

這是讀者對黨報最堅定的信賴,最全心全意的托付。

同時,這也是“傾聽·人生”欄目推出23年來,接到的第一個從殯儀館打來的電話。但這并不是我們確定它成為欄目選題的主要原因。我們把入選理由寫在了編輯手記“讀稿人語”中:“這誠然是一個悲傷的故事,但也洋溢著堅韌不拔的愛。愛能催生出強大無比的意志,能承受生活沉重的壓力。”事實證明,很多讀者為金曉宇和金性勇的人生故事所感動,并不是感動于接踵而至的苦難,而是普通人在困厄中積聚力量,和痛苦竭力抗衡的巨大勇氣。

文章廣為傳播后,在社會上還引起了熱烈討論:天才翻譯家金曉宇的翻譯作品走進大眾視野并被認可,雙向情感障礙群體引發廣泛關注。具體到金曉宇個人,通過我們的后續報道《溫暖從不缺席——這些年,金曉宇一直被大家關心關愛著》,讀者了解到,生活在“最具幸福感的城市”的杭州,多年來他和他的家庭一直得到社區、派出所和醫院的幫助和政策的幫扶。就在虎年春節前夕,金曉宇還被浙江省翻譯家協會聘為理事,圓了多年的夢想。

這篇報道以及稿件之外的結局,正是“傾聽·人生”欄目的現實意義:分享、治愈、思辨。分享人生經歷,獲得心靈慰籍,從中收獲理性的思考和開闊的視界。為社會帶去積極向上的能量,聚民心,暖人心,強信心,筑同心,這正是黨報副刊的使命、職責與擔當。

開門辦報持之以恒,久久為功挖掘精品

在非虛構寫作還是一片空白的年代,“傾聽·人生”超前地走了這一步。當媒體的口述歷史熱漸漸退潮的時候,“傾聽·人生”依然腳踏實地筆耕不輟,堅持開門辦報建立一支業務過硬的采編隊伍,堅持內容為王打造精品欄目,成為“傾聽·人生”影響力持久不衰的重要原因。

“傾聽·人生”欄目每周一期、每篇報道6000字左右,這樣的體量,客觀上決定了我們必須培養、打造一支業務過硬的作者隊伍,杭州日報有很好的作者培養機制和傳統,幾十年的副刊辦下來,培養出大批高水準的作者,很多人從“傾聽·人生”開始,走上了職業寫作的道路。我們選擇作者的原則是:熱愛“傾聽·人生”欄目,富有社會責任感,有敏銳的生活閱讀能力,以及推心置腹的交流方式。如今,我們擁有一批這樣的核心作者:職業涵蓋大學教師、公務員、工人、農民、醫生、警察……年齡從50后到90后,地域從本地發展到全國。

一個好編輯,最見功力的就是能找到最合適的作者。從未經訓練的素人作者,到如今可能寫得比職業記者還出色,背后是“傾聽·人生”一代代編輯付出的大量心血。責任編輯戴維的體會是:“我總是和作者說,如何在一個故事里尋找更廣闊的意義,讓稿件落在更扎實的時代背景下,就是要靠細節。心里要有讀者,要有口述者,唯獨不能有自己,要忘我寫作。寧可寫的時候累點,也要讓讀者讀起來不累。”

《我們的天才兒子》一文的作者葉全新,今年70歲了,她是“傾聽·人生”的資深作者,我們請她寫過很多傾聽故事,代表作有《最好的告別》《我是海嘯幸存者》《我為聾啞人辯護》《革命媽媽》等。她回憶自己第一次為“傾聽·人生”采訪,是寫一個離婚的故事。去之前,覺得“傾聽”故事就像說話一樣,應該很好寫,采訪了一天回來后,才發現不知道該怎么寫。當時的責任編輯莫小米對她說:采訪對象說什么,你就寫什么,但寫出來的不能是你想要說的話,而是那個人物要說的話。

堅持理性克制的文風,堅持記錄者必須“隱藏”在口述者“身后”,正是擁有基于共同的新聞理念和價值判斷,使得我們的編輯團隊與作者隊伍擁有了無與倫比的默契。

“傾聽·人生”在版面編排上充分體現了“形式為內容服務”的編輯思路。每期“傾聽·人生”除了6000字的正文,還配以由編輯撰寫的300字“讀稿人語”,短小精悍,點到為止,既有提綱挈領的正面點評,也可旁敲側擊的發散思維。這個“讀稿人語”是“傾聽”保持二十年的傳統,幾百字的小言論成了吸引普通讀者的欄目特色,也網羅了一批具有批判思維的高階讀者。

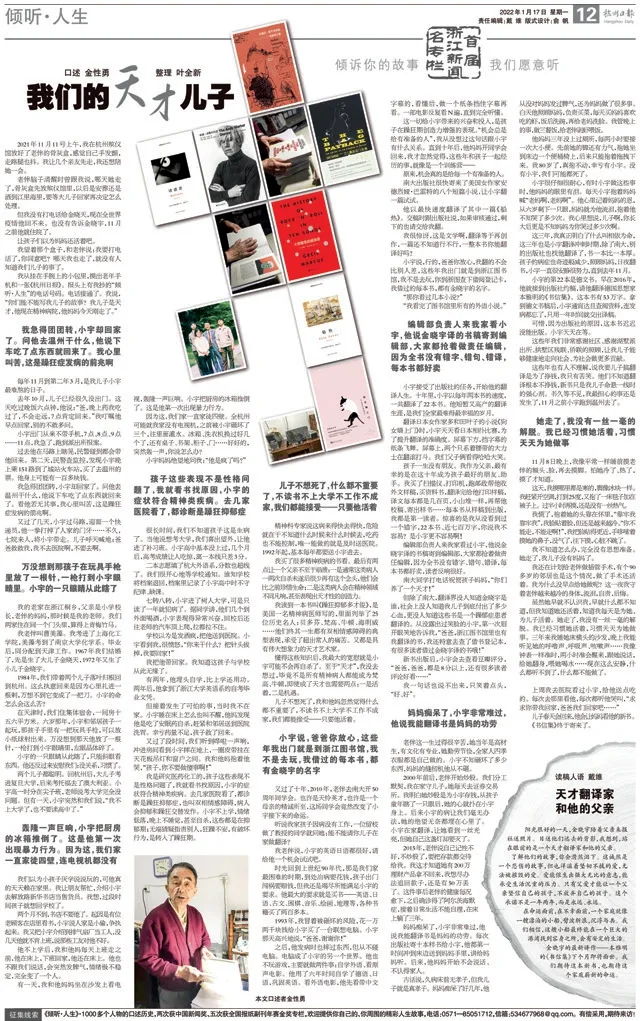

23年來,《杭州日報》沒有在“傾聽·人生”版面上放過一條廣告,在這片被精心呵護的“責任田”里,讀者欣喜地看到,每一期的版面編排都獨具匠心,長文耐讀,短評精到,版式漂亮。比如這次《我們的天才兒子》,題圖用一組金曉宇翻譯的書籍封面圖,構成了一個“天才”的“才”字,也是“甘苦寸心知”的“寸”字,上指兒子的翻譯才能,下指父母的良苦用心,可謂巧思,也是紙媒才具備的版式審美。

二十多年來,杭報總編輯換了兩任、分管副總編輯換了四任、中心主任換了三任、責任編輯換了四任,但是“傾聽·人生”的辦版宗旨、刊發水準、做好內容的初心和使命從未變過,在這個欄目上,做到了一任接著一任干,一張藍圖繪到底——“傾聽·人生”是整個杭報集團結集出書最多的一個欄目:“傾聽·人生”先后4次出版優秀作品集,2003年由浙江人民出版社出版《傾聽》,2010年由浙江大學出版社出版《小人物史記》,2013年由浙江大學出版社出版《夢想合唱團》,2020年10月由杭州出版社出版《見證——〈傾聽·人生〉20年精選集(2000-2020)》,均為暢銷書。作為杭報集團傾力打造的重要品牌,“傾聽·人生”欄目也拿遍了省市新聞獎,并兩次獲得中國新聞獎:其中《鐘點工》獲第15屆中國新聞獎報紙副刊三等獎,《1980,四位新華社記者的西行漫記》獲第19屆中國新聞獎報紙副刊一等獎。

集聚媒體融合優勢,讓傳統副刊行穩致遠

進入融媒體時代,新聞傳播規律和媒體發展規律都發生了深刻變化。習近平總書記指出:“全媒體不斷發展,出現了全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體,信息無處不在、無所不及、無人不用,導致了輿論生態、媒體格局、傳播方式發生深刻變化,新聞輿論工作面臨新的挑戰。”

在“四全媒體”建設過程中,日新月異的傳播技術和日益豐富的信息呈現方式、傳播手段,為新時代的輿論工作開辟了更多途徑。但“內容為王”的本質要求不僅沒有改變,受眾對優質內容的需求反而更為渴望和迫切。

對此,“傾聽·人生”欄目一直在積極進行媒體融合的探索,在杭州日報新聞客戶端“杭+新聞”上開辟了專題,每期稿件見報的同時都會在新聞客戶端上同步推出,客戶端平臺稿件根據傳播特點,被打造得更符合網絡用戶的閱讀習慣。2021年,“傾聽·人生”的47篇作品在新聞客戶端上的全年總瀏覽量達到1375萬,平均每篇29萬。其中《野馬天使》《我和“杭二棉”》《中國鄉村“阿甘”》《我為漢字狂》等4個故事的閱讀量均超過100萬。

我們也注意到,隨著年輕讀者群體漸成規模,他們的媒介使用偏好正在影響新聞傳播方式。牛津大學路透新聞研究所2021年6月份發布的《2021數字新聞報告》顯示,在報告所涵蓋的歐洲、拉美等46個國家和地區中,相較于通過網站或App搜索新聞(占25%),35歲以下的年輕用戶更喜歡通過社交媒體獲取新聞(占34%)。而《我們的天才兒子》首發在報紙端,傳播、刷屏、破圈在社交媒體端,也再次印證了融媒體時代,必須要善于用新媒體的思維和表達方式去獲得話語主動權。

1月17日,我們用整版篇幅刊發了《我們的天才兒子》一文后,杭州日報新聞客戶端“杭+新聞”和杭州日報官方微信也同步推送。杭報集團中央廚房大數據追蹤顯示,從1月17日中午開始,包括人民日報、廣州日報等主流媒體的手機客戶端相繼轉發此文,下午鳳凰網、中青看點、百度跟進轉發,至當日21點,澎湃、上觀新聞、騰訊等的轉發使閱讀量再攀新高。杭州日報官方微信24小時閱讀量破一百萬,杭報官方微博單條閱讀量268萬,話題1200萬,杭+新聞客戶端28小時閱讀量破千萬。截至1月18日下午,全網閱讀量已過億。

在短視頻、碎片化閱讀流行的網絡時代,《我們的天才兒子》成為爆款,證明高質量長文依然有市場,內容為王、渠道制勝的方向值得繼續探索。依靠源源不斷的精品力作,進一步熟悉和掌握新聞輿論的傳播規律,不斷提升自己駕馭新聞素材、傳播技術的能力,推動媒體融合向縱深發展,才能勝任時代賦予黨報副刊的使命——傾聽百姓心聲,匯聚溫暖正能量,講好屬于我們這個時代的中國故事。