青山樞紐改造工程整體布置方案

劉 領,王 能,林志遠,江詩群,4,程永舟,4

(1.湖南省湘水集團有限公司,湖南 長沙410000;2.湖南省交通規劃勘察設計院有限公司,湖南 長沙410008;3.長沙理工大學 水利工程學院,湖南 長沙410114;4.水沙科學與水災害防治湖南省重點實驗室,湖南 長沙 410114)

泄水建筑物是水利樞紐工程的重要組成部分,其泄流能力和結構布置對工程中其他水工建筑物的安全使用起著十分重要的作用。胡旭躍等[1]對水利樞紐引航道及口門區通航水流條件進行了研究,闡述了引航道及口門區水流條件的影響因素。李君濤等[2]為論證和優化漢江雅口擬建航運樞紐總體布置,對樞紐泄流能力進行了試驗研究。劉達等[3]基于整體定床模型試驗,對飛來峽水利樞紐船閘通航水流條件進行試驗研究。鄔年華等[4]基于物理模型試驗對峽江水利樞紐引航道口門區水流條件進行試驗研究,并給出了結構優化布置方案。楊文浩等[5]通過整體定床物理模型試驗,對白石窯水利樞紐引航道布置及通航水流條件進行研究,并給出了修改方案。本文對青山樞紐改建工程進行整體物理模型試驗研究,對比分析樞紐現狀及設計方案的泄流能力、上游口門區水流通航條件變化,提出改造布置優化方案。

1 工程概況

青山樞紐位于湖南省常德市澧縣境內,建于20世紀60年代,為日調節水庫,是一個以提水灌溉為主,兼顧航運、發電等綜合利用的水利工程。澧水在樞紐上游約1.5 km分為兩汊,右汊為澧水干流,左汊繞至臨澧縣新安鎮,轉向東南向,于芭茅渡與右汊匯合,兩汊之間為洞子坪洲。青山樞紐壩址控制流域面積15 415 km2,多年平均徑流量485 m3/s,水庫正常蓄水位48.20 m(1985國家高程系統)。見圖1。

圖1 青山樞紐現狀

青山樞紐處澧水右汊河道向右彎曲,右汊主壩址處河寬約600 m,從右至左主要建筑物為水輪泵站、100噸級船閘(已廢棄)、青山電站1(旁側引水)、中加電站、副壩、20×13 m泄水閘和青山電站2。

青山樞紐左汊壩址段河道較為順直,河寬約430 m,從左至右主要建筑物為滾水壩、12孔泄水閘、滾水壩。滾水壩采用挑流方式消能;12孔泄水閘凈寬96 m(12×8 m);青山樞紐右汊原船閘為VI級船閘,由于樞紐的上下水位不銜接,船閘過船設施簡陋、標準低,維護和管理跟不上,己造成青山船閘事實上的斷航。

青山樞紐改造工程保持右汊建筑物不變,拆除左汊現有建筑物,新建1 000噸級船閘和泄擋水建筑物。本研究通過整體模型試驗研究樞紐整體布置方案,要求改建后泄流能力不低于改造前,且能夠滿足船舶通航要求。

2 物理模型

2.1 模型設計

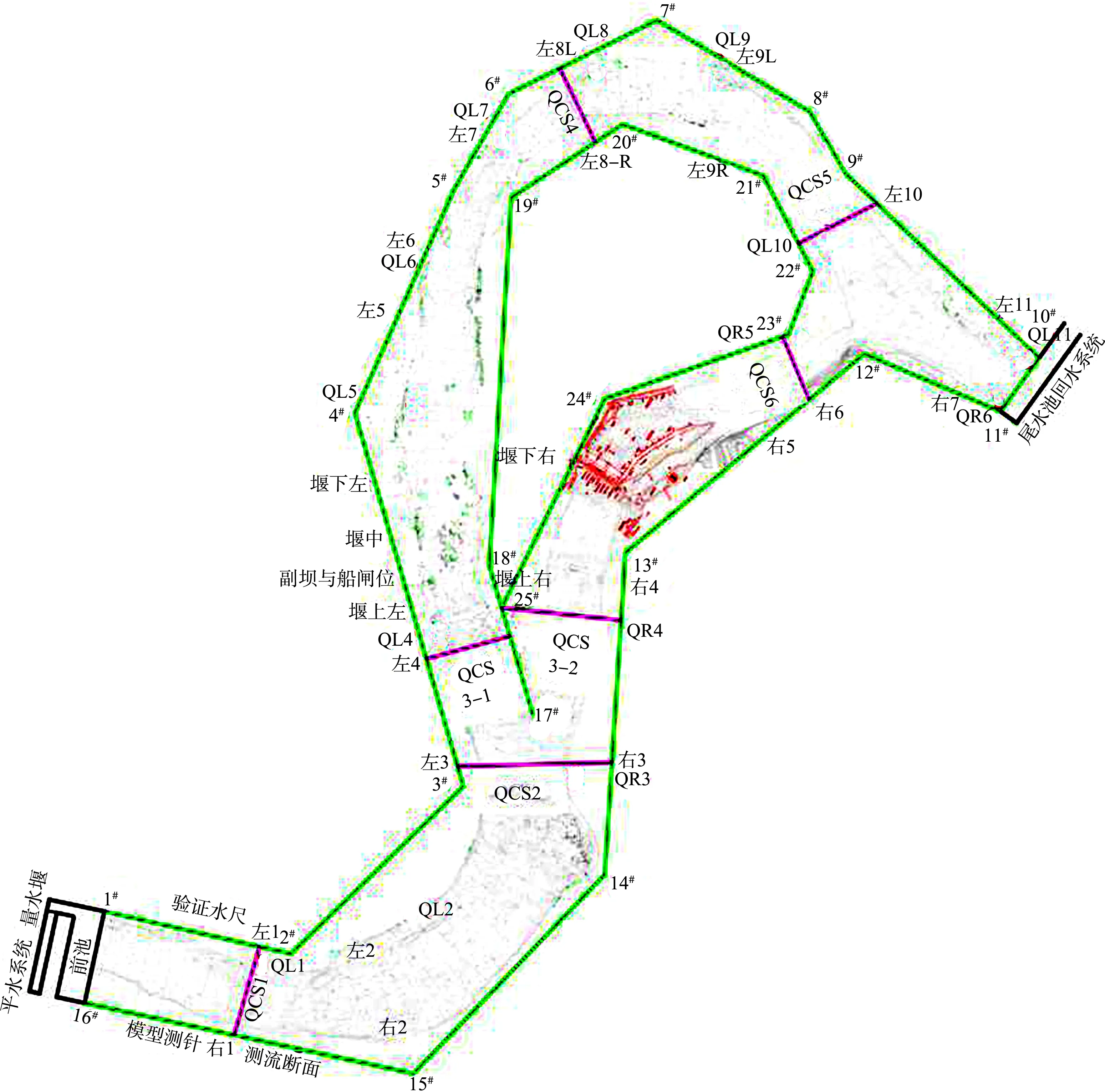

基于幾何相似、重力相似等準則,結合試驗場地大小、模型最小水深要求等,物理模型幾何相似采用1:110正態比尺,水尺布置及左汊樞紐布置見圖2、3。

圖2 青山樞紐整體模型及水尺布置

2.2 模型加糙

根據實測樞紐河段沿程水位及流量資料,通過計算可知樞紐河段綜合糙率為0.031~0.068,其中上游河段綜合糙率大于下游河段、枯水期大于洪水期。

由于樞紐河段綜合糙率為0.031~0.068,根據糙率比尺λn=2.189可知,物理模型綜合糙率為0.014~0.031。

2.3 模型驗證

2.3.1水面線驗證

經過對模型配糙反復調整后,實測3級流量枯水136 m3/s、中水822 m3/s、洪水4 631 m3/s條件下水面線,模型中水水位水面線(左汊)與原型水面線對比驗證結果見圖4。

圖4 中水水位驗證結果

模型沿程水位與實測水位基本一致,模型水位與原型水位的偏差均在規程規定的山區河流模型允許偏差0.10 m以內,滿足模型與原型阻力相似基本要求。

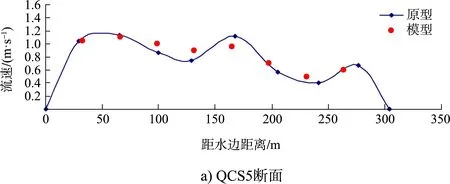

2.3.2斷面流速驗證

為了保證模型與原型水流運動相似,模型制作完成后根據實際斷面流速分布資料進行典型斷面流速分布驗證。由于枯水Q=136 m3/s時原型觀測流速均小于0.15 m/s,模型流速小于1.43 cm/s,流速儀已無法測量,因此只對中水Q=822 m3/s、洪水Q=4 631 m3/s兩級流量的斷面流速分布進行驗證。原型觀測斷面較多,驗證時選取左汊QCS5、右汊QCS6兩個典型斷面進行驗證,中水條件驗證結果見圖5。

圖5 中水Q=822 m3/s斷面流速分布驗證結果

由模型斷面流速分布與原型實測斷面流速分布對比可以看出,模型兩級流量情況下斷面流速分布形態與原型相似,流速最大偏差絕對值不超過15%,滿足試驗規程相關要求。

2.3.3分流比驗證

在進行斷面流速分布驗證時,觀測分流前QCS2、左汊QCS5、右汊QCS6共3個典型斷面流速;通過計算斷面流量,斷面QCS2總流量、左汊QCS5流量、右汊QCS6流量與原型值進行驗證。驗證結果表明,模型洪、中水期汊道分流比與原型接近,左汊流量偏差絕對值分別為2.56%和1.58%,小于規程規定的5%,滿足試驗規程相關要求。

3 整體模型試驗工況與方案

3.1 試驗工況

由于樞紐河段兩岸大堤高程為54~55 m,因此,整體模型試驗最大流量只能做到50 a一遇洪水。整體模型泄流能力試驗工況見表1。

表1 泄流能力試驗工況

3.2 研究方案

該工程主要是改建左汊副壩建筑物及新建船閘,船閘、泄洪建筑改造后,調整了副壩各建筑物的布置,所涉及到的主要問題如下:1)新建泄水建筑物泄流能力;2)施工導流;3)船閘上引航道進口通航水流條件。該工程中主要改造對象為左汊,右汊在原有的基礎上進行維護,不做大的改動,因此以上所涉及的工程問題主要在左汊。

基于所涉及的主要問題,進行了樞紐現狀、設計方案、優化方案1、優化方案2共4種工況下的樞紐泄流能力試驗,分析比較各方案的優缺點,并給出最優布置方案。

1)設計方案樞紐布置。拆除左汊原有副壩,壩軸線下移約300 m,新建船閘1座13孔泄水閘。設計方案自左至右建筑物分別為左岸接岸建筑物、船閘和泄水閘,船閘規模為220 m×34 m×4.5 m,泄水閘每孔凈寬16 m、堰頂高程42.0 m、閘墩厚2.5 m、凈泄流寬度208 m。同時,設計方案對左汊副壩下游開挖到高程38.0 m;航道設計寬度60 m,下游航道范圍內高程高于37.0 m的范圍開挖到37.0 m高程,拆除左汊漫水橋。

2)優化方案1。壩左側2孔泄水閘改為2孔溢流壩(堰頂高程51.8 m,要求在最大通航流量14 200 m3/s以下不溢流),同時泄水閘上游開挖到41.0 m高程(泄水閘上游由38.0 m高程按照1:20過渡到41.0 m)。上游導航墻頭部加長34 m,并向河側外挑7°,在設計方案隔流墩的基礎上增加3個隔流墩,隔流墩長度與原設計一樣為20 m,將隔流墩間距由原來的20 m縮小至10 m。其主要目的是使樞紐泄流能力與現狀接近、同時將左汊主流偏向左汊的中右部位,改善船閘口門區通航水流條件。

3)優化方案2。在優化方案1的基礎上,右汊壩上游2 000 m范圍河底高程疏浚至43 m,減少1孔泄水閘,即泄水閘左側第1孔改為連接壩段,進一步改善通航水流條件。

4 試驗結果分析

4.1 水面線對比與分析

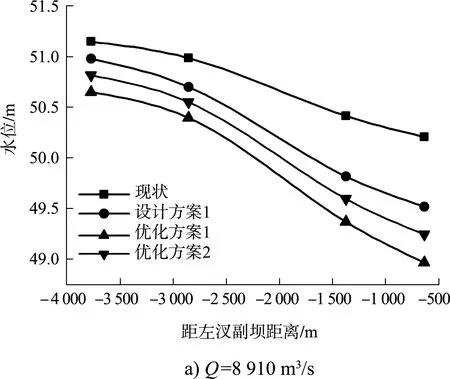

為綜合比較分析工程前后及各方案泄流能力情況,對各方案上游水面線及變化趨勢進行對比分析。設計方案、優化方案1、優化方案2在各級特征洪水時,模型試驗范圍河段上游水面線均下降,圖6為各方案上游水面線對比。

圖6 上游水面線對比

分析各方案在各級特征洪水時上游水面線情況可知:

1)各方案模型試驗范圍上游河段水位與現狀相比均下降,說明各方案左汊泄流能力均大于現狀左汊泄流能力,其中設計方案泄流能力最大,其次為優化方案2。

2)隨著流量增大,與現狀相比,模型試驗范圍上游河段水位下降值減小,在設計洪水流量19 100 m3/s時,優化方案1、優化方案2泄流能力只稍大于現狀泄流能力。主要原因是現狀副壩泄水建筑物由泄水閘與滾水壩組成,在總泄流寬度中滾水壩占72.4%,流量相對較小時,滾水壩堰上水頭較小、泄流能力小(泄流能力與堰上水頭為1.5次方關系)。因此,改造方案全部設計為泄水閘方案后,在流量相對較小情況下其泄流能力遠大于現狀泄流能力、水位下降較大。

4.2 上游口門區通航條件對比與分析

4.2.1原設計方案通航條件

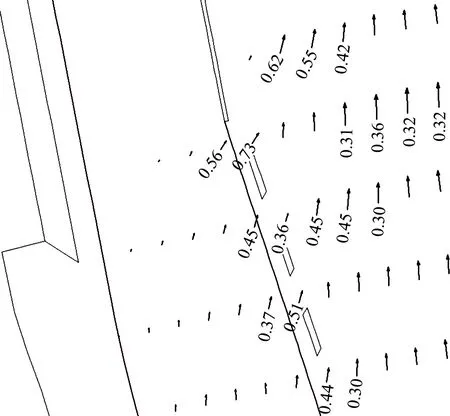

2 a一遇洪水Q=8 910 m3/s情況下,上游引航道口門區縱向流速最大不超過1.5 m/s,大部分水域橫向流速不超過0.3 m/s,僅在口門上游約100 m范圍近引航道右邊線,局部橫向流速較大,最大約0.45 m/s;存在一定安全隱患(圖7)。

圖7 Q=8 910 m3/s時上引航道口門區局部橫流(單位:m/s)

流量Q=12 100 m3/s下,口門區縱向流速最大值1.8 m/s、橫向流速超過0.3 m/s,存在安全隱患。上游連接段縱向流速最大不超過1.94 m/s,滿足通航水流條件要求。

對應10 a一遇洪水Q=14 200 m3/s情況,上游引航道口門區縱向流速最大約1.8 m/s,大部分水域橫向流速不超過0.3 m/s,在口門上游約180 m范圍近引航道右邊線,局部橫向流速較大,最大可達0.55 m/s。上游連接段縱向流速最大不超過2.01 m/s,滿足通航水流條件要求。

4.2.2優化方案通航條件

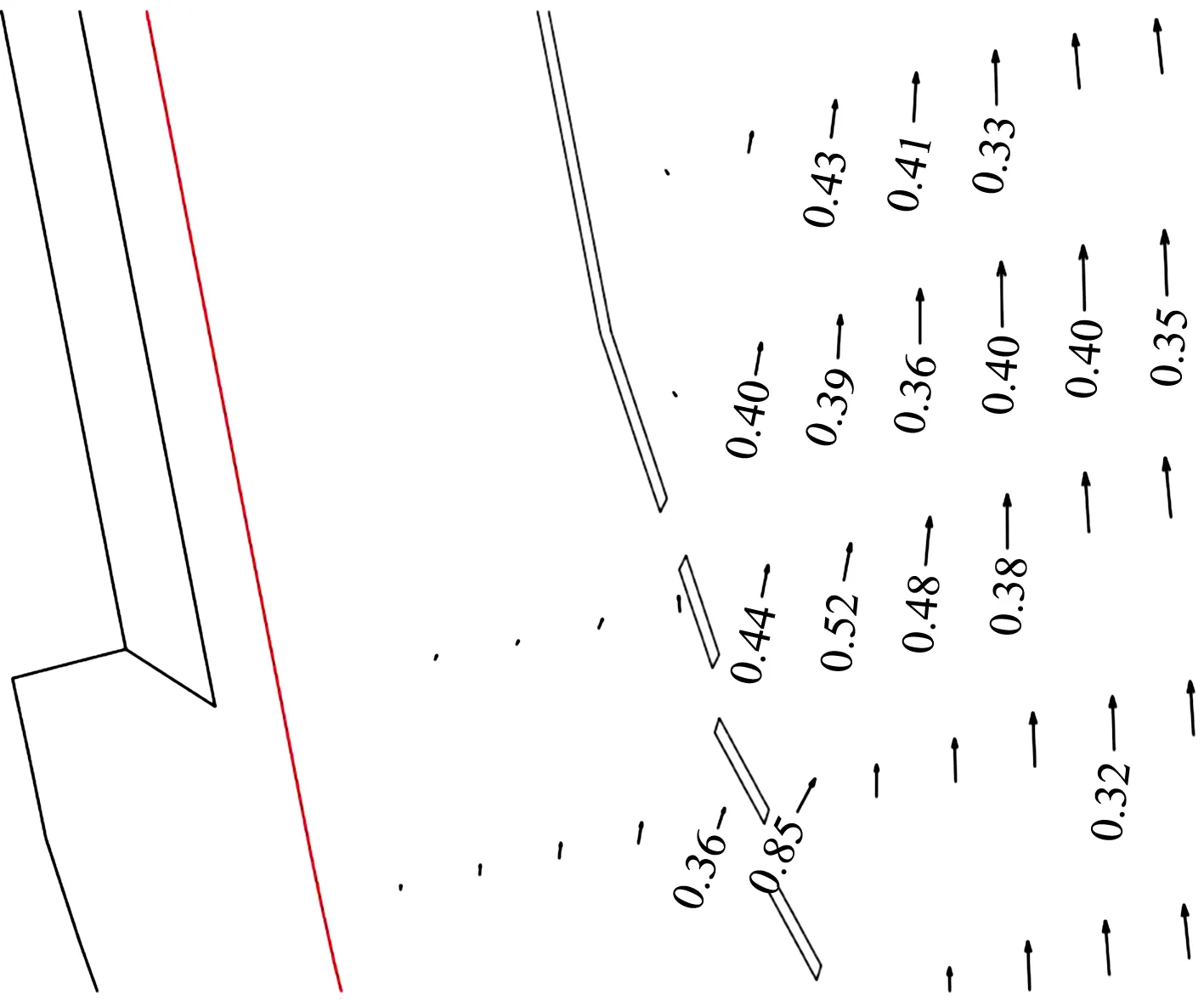

4.2.2.1優化方案1

Q=8 910 m3/s條件下,上游引航道口門區縱向流速最大不超過1.5 m/s,大部分橫向流速不超過0.3 m/s;在口門上游約150~250 m范圍近引航道右邊線,局部橫向流速較大,流速約為0.35 m/s。Q=14 200 m3/s條件下,上游引航道口門區縱向流速最大約1.8 m/s,大部分水域橫向流速不超過0.3 m/s;在口門上游約180 m范圍近引航道右邊線,局部橫向流速較大,約為0.4m/s。可見兩級流量下,僅在引航道右邊線附近局部橫向流速超過0.3 m/s,滿足航行要求,且優于設計方案。見圖8。

圖8 Q=8 910 m3/s時優化方案1口門區局部橫流(單位:m/s)

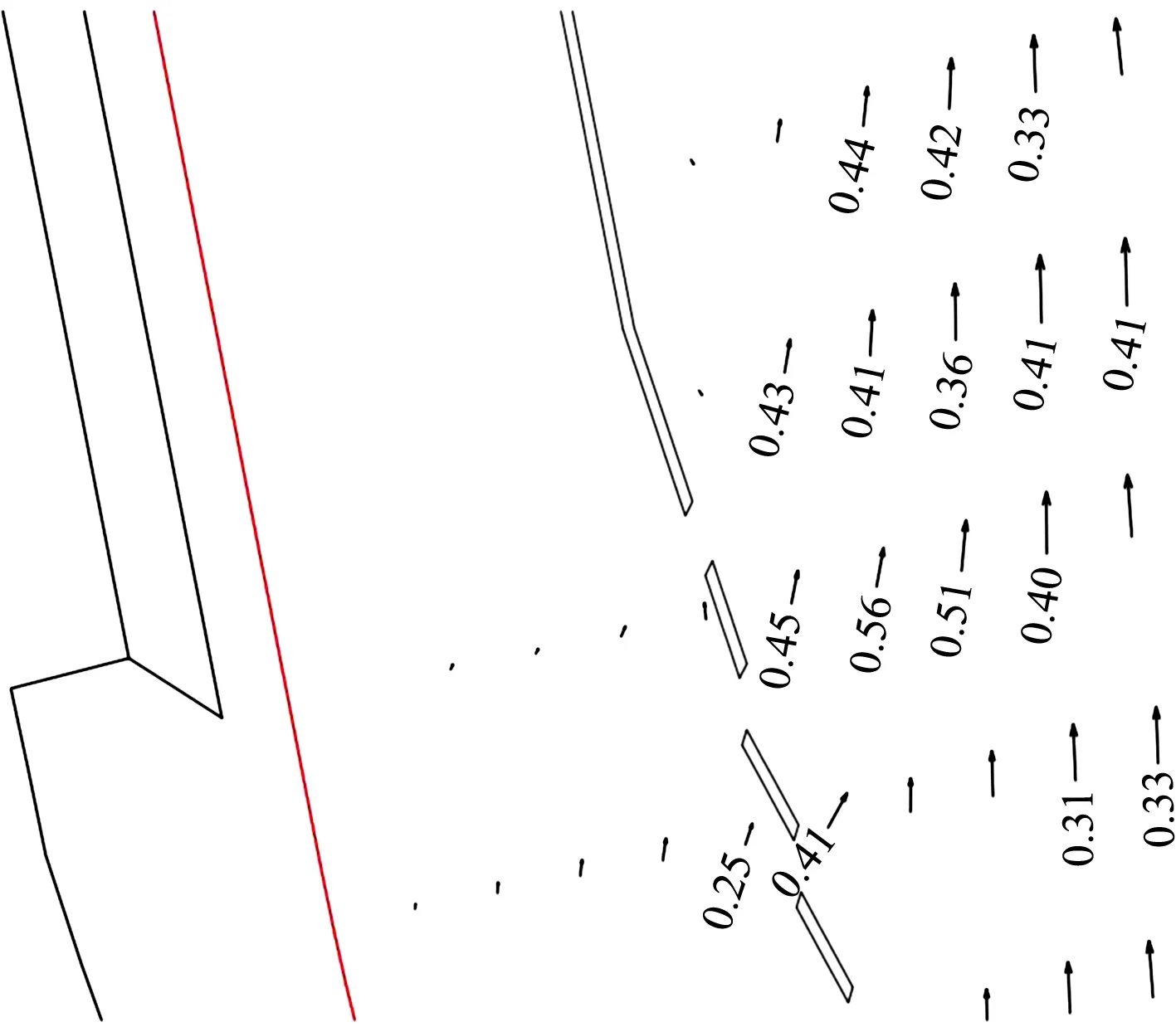

4.2.2.2優化方案2

Q=8 910 m3/s條件下,上游引航道口門區縱向流速不超過1.2 m/s,大部分橫向流速不超過0.2 m/s,在口門上游約150~250 m范圍近引航道右邊線,局部橫向流速較大,約為0.25 m/s;Q=14 200 m3/s條件下,上游引航道口門區縱向流速最大約1.4 m/s,大部分水域橫向流速不超過0.25 m/s,在口門上游約180 m范圍近引航道右邊線,局部橫向流速較大,最大約0.3 m/s。可見兩級流量下,僅在引航道右邊線附近局部橫向流速超過0.3 m/s。滿足航行要求,且優于設計方案和優化方案1。見圖9。

圖9 Q=8 910 m3/s時優化方案2口門區局部橫流(單位:m/s)

5 結論

1)各方案左汊泄流能力,在2 a一遇洪水至50 a一遇洪水期,均大于現狀左汊泄流能力。在流量相對較小時,各方案左汊泄流能力與現狀左汊泄流能力差異較大,隨著流量增大,在設計洪水流量19 100 m3/s時,優化方案1、優化方案2泄流能力只稍大于現狀泄流能力。

2)設計方案泄流能力雖大于優化方案,但設計方案施工成本較高,口門區通航條件不如優化方案,且優化方案2口門區通航條件優于優化方案1。

3)綜合考慮各種因素,考慮副壩泄水建筑物設計的一致性、施工的方便性,推薦優化方案2作為工程改造布置方案。