灑向人間都是愛(四)

楊凱

(接上期)

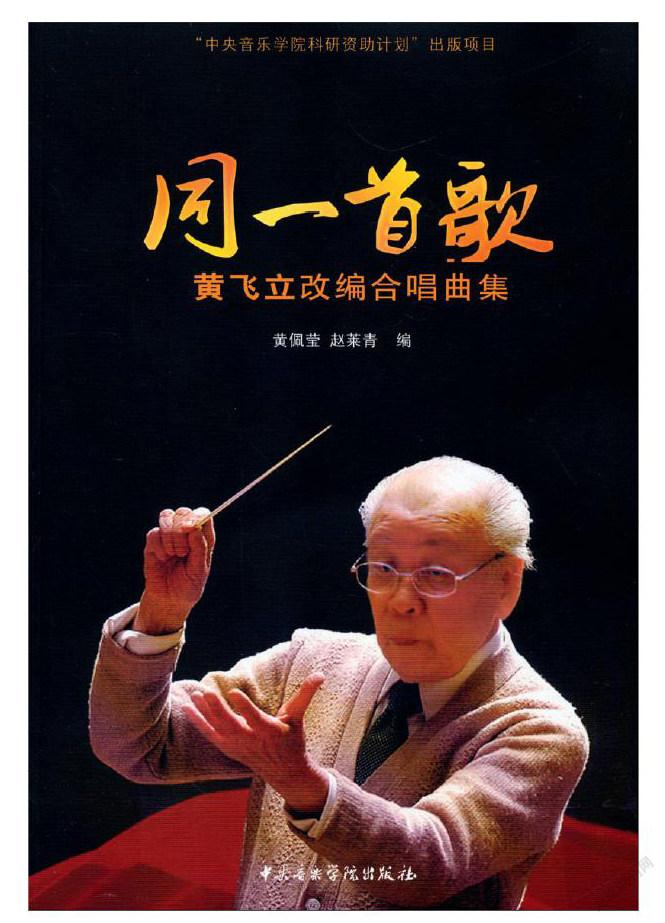

黃飛立伯伯(上)

2018年8月26日,在北京一零一中學的金帆樂團排練大廳里召開了北京一零一中學金帆交響樂團成立三十周年紀念大會,暨黃飛立先生銅像揭幕儀式。

國家教育咨詢委員會委員、聯合國教科文組織協會聯合會榮譽主席陶西平、原北京市副市長胡昭廣、原北京市副市長范伯元等領導出席,大會播放了金帆交響樂團走過三十年的歷程,也展現了黃飛立為樂團的建立、發展所做的貢獻。

校長在講話中稱:“無論是用哪個時代的標準來評判黃飛立先生,他都是一位高尚的人,一位純粹的人,一位讓人從內心肅然起敬的人。今天,我們舉行這個儀式,就是為了緬懷黃先生崇高的藝術修養和藝術教育情懷,緬懷他為藝術、為藝術教育奉獻一生的偉大精神。”

樂團藝術執行總監胡炳余老師說:“黃先生是我的老師,我在老師身上學到很多知識,他是一位優秀的教育家和藝術家,黃先生一生都在做教育、做音樂,他是高尚的人,他的一生就是我學習的榜樣。正是在黃先生的感召下,我們的樂團始終有一支不懼風雨、團結奮斗、樂于奉獻的教師團隊。”

陶西平先生寄語樂團的孩子們,他說:“金帆交響樂團凝聚了黃老先生半生的心血,希望樂團始終能奏響時代的旋律,始終能展現黃老的風采,永遠繼承黃老的遺愿,揚起希望的風帆,駛上成功的彼岸。”

在這次大會上,中國交響樂團指揮李心草受邀擔任一零一金帆交響樂團的藝術總監和指揮。校長為李心草頒發了證書。金帆藝術團從黃飛立開始,經過邵恩,再到李心草,藝術在這支隊伍中薪火相傳,生生不息。

每每想起這件事情,我的內心就難以平復。我要謝謝一零一中學的老師和同學們,他們沒有忘記黃伯伯,沒有忘記為他們傾盡心血的黃爺爺。我也為黃伯伯感到欣慰,他為孩子們做的事情得到了孩子們最高的獎賞。

一位享譽全國乃至國際的大音樂家,一位中國最高音樂學府的大教授為什么會得到一所北京的中學的最高榮譽,如果不了解這段故事你可能并不了解音樂家黃飛立先生的事跡。

黃飛立伯伯是爸爸媽媽在福建音樂專科學校時期的老師,趙方幸阿姨則是爸爸媽媽的同學,他們是爸爸媽媽在北京見面最多的老朋友,他們的家也是常常去。

從南線閣到天通苑

從我一開始記事,就知道黃飛立伯伯家住在北京市宣武區的南線閣,可能因為那時年紀小,對當時黃伯伯家沒有太多的印象。等我大學畢業回到北京工作之后,再去黃伯伯家,我就有了特別的感覺。黃伯伯家住在北京市宣武區南線閣中央音樂學院宿舍區的一棟六層的樓房里,他的家在一樓。進他家是不用進單元門,而是直接從他們家一樓的陽臺進他家的。他的家不大,只有兩居室,這對從事音樂的人來講確實有點小。而黃伯伯竟然把一樓從陽臺進家的那個大房間布置成客廳,還在這間房子里放了一架鋼琴。再仔細觀察,黃伯伯在房子里擺放了很多書柜,把書柜的上面到頂棚的地方又設計成一個一個小柜子,這樣,書柜就成了隔斷。有一次我去他家,我說:“黃伯伯,你這個房子設計得可真好。”我這一表揚,黃伯伯來情緒了,他竟然拉著我從廚房看起,一個細節一個細節看他的設計。

有關南線閣這個房子,黃伯伯在他的《上帝送我一把小提琴》中是這樣說的:我在南線閣住了差不多三十年,“文革”過后,一個加拿大《環球郵報》記者要采訪我。那會兒還沒到鄧小平說開放的時候,但已經跟外國有了接觸。趙沨院長到南線閣來,說:“這個記者可以見見,他對我們是友好的,這個我知道。”

我說:“不見。”

他說:“怎么啦?”

因為我和趙沨很熟,隨便講講無所謂。我說:“我1951年回國,跟美國完全斷開關系了,文革時還被說成特嫌。我已經發誓再不跟外國人打交道了。他說:“唉……,這不要緊,這個事情我知道,不會有問題的。”我說:“你現在說的好聽,文革你不是也挨整嗎?到時候你泥菩薩過江,自身難保,還能保我嗎?”一句話把趙沨都說笑了。

接著我又說:“第二,不管怎么樣,我畢竟是中央音樂學院的教授、系主任,可你看看我住的地方。我家比較窄,過道算一小廳,放張小桌子吃飯用,中間的客廳又是書房,又是看電視,又是孫子練琴的地方。另外的一小間是我家老三一家住,本來有兩間廁所,后來把一間改成臥室,給我孫子住。我說:“你看我這個地方,接待一個西方來的記者,不丟國家的臉嗎?”趙沨看了看,嘟嘟囔囔說:“這樣吧,你把客廳收拾一下,其他地方就別讓他進了。”

沒過兩天,那個記者果然來了,而且帶著夫人和兩個英國使館的朋友,人多的坐不下。后來我才知道,那個記者是文革以后第一個采訪中國知識分子的西方記者。他后來寫了一本很厚的書,書名叫The Chinese Portrait of a people,并且得了大獎。(摘自《上帝送我一把小提琴》)

大概是九十年代吧,黃伯伯在北京的天通苑買了一套房子,他讓我去看看。天通苑的房子比南線閣大多了,因為我當時在搞房地產,我知道天通苑的房子很便宜。我對黃伯伯和趙阿姨說:“你們應該再買大一點的,再多一個房間就更好了。”趙阿姨馬上拉住我,用她的半廣東半北京話說:“他們都讓我選一個大一點的,我們可不敢。”說著她把兩只手晃了晃,笑呵呵地說:“我們把老底都用上了。”

熱愛生活 緊跟時代科技

這棟新房子有一間專門的琴房,學生來了可以在琴房上課。客廳放了一架三角琴,如果兩個學生同時來上課也沒問題。黃伯伯把他們的臥室安排得很小,里面緊緊巴巴放了一個雙人床,黃伯伯說這是為了在臥室的外面安排一間工作室。工作室大概有二十多平米,里面放了裝滿樂譜的五六個書架,這么一擺,房間就變得很小了。黃伯伯的小兒子黃安樂在中央音樂學院資料室工作,我想黃伯伯的書柜這么擺放大概和安樂在中央音樂學院的資料室有關。

在天通苑的這個新居,我和黃伯伯有了許多次的聊天。

黃伯伯讓我看他的工作臺。沒想到他工作臺上的電腦竟然是雙料配置,桌子下面有兩臺電腦主機,工作臺上面有兩個大屏幕的顯示器。問題是,他竟然熟練操縱兩個顯示器為一臺主機工作,他一會兒用一個電腦主機控制兩個顯示屏,一會又把視頻轉換到另外一臺主機上。我看得有些目瞪口呆,因為我根本就不會這么操作電腦。黃伯伯高興了,他說:“我有時要看總譜,有時要看視頻,這樣工作方便”。

說著,他順手又拿出一臺照片打印機。我說:“你會自己打印照片?”他馬上拿出相機,取出內存卡,插到打印機上,立馬給我表演,打出了一張照片。這時的黃伯伯像個孩子,臉上的笑容也是那么地得意。我說:“黃伯伯,以前你自己會洗照片嗎?”

黃伯伯馬上笑了,他說:“我當然會洗照片啦。文化大革命時不讓上課,我就什么都學,自己在家里洗照片玩了好幾年,自己做半導體收音機也搞了好幾年。”聽他這么說,我就笑了。我說:“我爸爸玩半導體也是好幾年,1966年我出門一個多月,回到家里就聽見半導體收音機的聲音了。”

我開玩笑地說:“你們這些大音樂家那時都成了‘逍遙派’,不務正業,每天都在玩半導體,玩洗照片了。”

口述歷史 當年風采

《樂器》雜志的記者孟建軍聽說我和黃伯伯熟,他讓我聯系黃伯伯,想采訪他。黃伯伯馬上答應了,他說:“讓他來吧,什么時間都可以。”

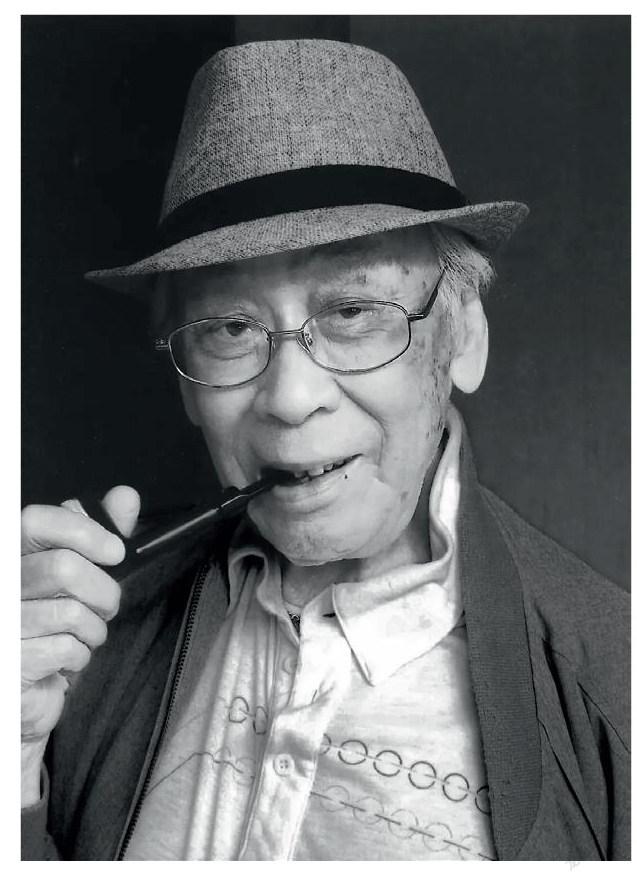

當孟建軍坐在黃伯伯客廳的沙發上時,黃伯伯點上了他的煙斗,煙斗絲散發出來很香的香味。黃伯伯用他廣東口音的普通話娓娓道來。

“我是十歲后才開始正式學音樂的。那天,我的遠房舅舅到上海來,父親陪他去辦貨。于是,我提出一個要求,希望他給我買一支長笛。可是等父親回來,發現他買的是一把小提琴,也許是小提琴的價錢更便宜吧,不知道,那就學唄。”

“我家五個兄弟姐妹都會樂器,大姐學鋼琴,二姐學小提琴,妹妹在上海音專學鋼琴,弟弟后來是學大提琴和聲樂。那時候,許多親戚朋友都主張我考上海音專,但我不愿意,因為我的志向是要做醫生的,像Livingstone那樣治病救人。(Livingstone—美國傳教士,曾被派到非洲在非常艱苦的條件下傳教,給當地的人治病,做了很多事情。)”

“那時候,我報考了燕京大學生物系,那是協和醫院的預科,并且已經考取了。但是不久,盧溝橋事件爆發,母親不讓我去,只好留在滬江生物系念預科。沒想到,仗一直打下去,直到我1941年畢業,上海依然淪陷。”(摘自《上帝送我一把小提琴》)

“在大學學習生物專業的過程中我學了不少理科的基礎課程,有些程度是很深的。比如化學,不是普通化學,而是分析化學,包括有機分析、無機分析等等。后來,我走了音樂的道路,大學的知識很多都忘了,不過現在想起來,當初做過的那些科學上的事情對我的思維、工作習慣都有很好的訓練,并且一輩子受益。比如做細菌實驗,白喉、霍亂、肺結核病菌等等,許多致命的細菌當年我們都接觸過。所以,一定要有嚴格的操作規程。酒精放哪里,培養器血放哪里,哪只手拿試管,哪只手取棉花,是消毒還是該蘸細菌,一步步都要規范,這就是科學的嚴謹。”

“同樣,音樂也需要嚴謹。比如讀總譜,你要彈、要讀,通過視唱練耳,通過鋼琴做和聲分析、曲式分析、內容分析等等。要搞清哪個是主題、哪個是副題,這里面有許多東西屬于邏輯思維而不能僅僅是‘感覺’。我一直有一個觀點,宗教信仰追求善,藝術追求美,科學追求真,一個人這三個方面都要很好發展。如果一個人可以恰恰站在這個等邊三角形的中心,圍繞著真、善、美三個頂點劃出一個圓來,那他就是一個完美的人。但是,沒有人可以做到這一點,而且永遠做不到。所以,我們要不斷地追求。”