敦煌佛道醫方芻考?

葛 政, 萬 芳

(1.中國中醫科學院中醫藥信息研究所, 北京 100700;2.中國中醫科學院中國醫史文獻研究所, 北京 100700)

敦煌是古絲綢之路的“咽喉鎖鑰”。自西漢設郡,至唐代發展至鼎盛,東西方文化在敦煌不斷碰撞與交融,獨特的多元文化逐漸形成。外來印度佛教、中國本土道教與中國傳統醫藥學相互融合中逐漸形成的佛道醫學,也在敦煌留下了鮮明的印記。敦煌出土醫藥文獻主要記錄南北朝、隋唐五代時期的醫學發展,內容十分豐富,其中就保存了一部分佛道醫藥文獻,值得深入探索。本文對敦煌佛道醫藥文獻中的醫方進行統計,將其內容與傳世醫書中保存的亡佚隋唐醫方進行比對分析,并通過愛如生《中國基本古籍庫》《中華醫典》等數據庫探索其佚文流衍,于此展開相關研究。

1 敦煌佛道醫藥文獻概述

道教是中國傳統宗教,興于東漢,盛于隋唐五代北宋。隋代道佛并重,唐代奉道教為國教,藉此道教也在敦煌地區日益繁盛,正如褚良才所言:“隨著內地道教的繁榮,加上封建國家強盛、中西交流暢通,河西地區道教發展也臻于極盛,大批道經集中在這一時期出現于敦煌。[1]”佛教源于古印度,自漢代借絲綢之路從西域傳入中國,鼎盛于唐代。敦煌是絲綢之路上的交通要沖,亦是佛教傳入東土的必經之地,佛教在敦煌逐漸扎根。唐代國教雖為道教,但亦盛行佛教,至武則天時期達到了一次崇佛高潮,敦煌莫高窟96窟彌勒大佛正建造于此時。醫道同源,道教與傳統醫學自古聯系密切,不少醫家亦是道士如東晉·葛洪、唐·孫思邈等。佛教則在傳入過程中逐漸本土化,融合中國傳統醫學的理論體系形成獨具本土特色的佛教醫學。隋唐時期是道教、佛教的鼎盛時期,同樣也是敦煌繁盛之時,道醫與佛醫也隨之發展,二者在敦煌留下了寶貴的醫藥文獻。

敦煌佛道醫學是敦煌醫學的重要組成部分。馬繼興《中國出土古醫書考釋與研究》(以下簡稱《考釋》)中將敦煌佛道醫藥文獻按具體內容歸類至四類,分別為“醫方類”1卷,“辟谷、服石、雜禁方類”8卷,“佛家、道家醫方類”5卷和“醫史資料類”7卷。其中“醫史資料類”收錄的卷子內容多為佛經記載的病名、藥名、醫用物品、治病原則等,不涉及具體醫方內容,故不作為本文研究對象。沈澍農《敦煌吐魯番醫藥文獻新輯校》(以下簡稱《新輯校》)有“道佛醫藥”類,收錄敦煌佛道醫藥文獻19卷,其中卷P.4506、卷S.180、俄藏殘卷ДX18173未載醫方,亦不列入研究對象。為了更直觀呈現載有醫方的敦煌佛道醫藥文獻,將卷號、卷名、各卷醫方數量等內容統列于表1。需要說明的是,敦煌佛道醫藥卷子卷名不統一,《考釋》多另命卷名,《新輯校》不著卷名,使用卷內主題來標注。

表1 敦煌佛道醫藥文獻(載有醫方)一覽表

《考釋》中對上表部分敦煌佛道醫藥卷子中的醫方數量進行了統計,在此基礎上再次對卷中醫方計數,結果略有差異。如卷P.4038,《考釋》計該卷存醫方12首,經核查有兩方應計作一方。該方前殘,方藥存杏仁、生天門冬子(絞汁)、白蜜三味,服藥法完整。在服藥法之后又有“此藥最忌向無信人說也。余不忌飲食。皂莢子、鹿茸、白茯苓、地黃、菟絲子、枸杞子、杏仁、生天門冬汁、白蜜”。《考釋》疑將該句另作他方,然與前面的內容對照,禁忌項銜接,條理通順,且后三味藥一致。雖不知何故于方末重新簡寫藥方,但不似兩方,故該卷醫方計數調整為11首。

近年來,敦煌佛道醫藥文獻逐漸引起不同學科學者的重視,文學、社會學、歷史學等領域均有研究涉及敦煌佛道醫藥文獻。如蓋建民[2]篩選了道教醫學相關的敦煌卷子計16件,由此為切入點探討道教醫學的特色和對傳統醫學文化史的影響。然此類研究大多不以敦煌佛道醫藥文獻作為研究核心,內容亦較繁雜,限于篇幅在此不予贅述。在醫學領域文獻研究方面,李應存[3-6]對敦煌佛道醫藥卷子中的佛醫復方、道醫養生方、佛醫咒語與方藥內容進行了簡析,探討了佛道醫藥的研究價值。張彥峰[7]概述了敦煌佛道醫學中的養生導引方法并對其進行了分析探討。此外,還有部分研究涉及敦煌佛道醫方的臨床應用、實驗研究等,將于下文詳述。

2 敦煌佛道醫藥文獻中的亡佚隋唐醫方

隋唐醫書傳世者不過一二,眾多醫籍因戰亂、自然災害、傳播方式有限等因素逐漸亡佚于后世歲月中,謂為憾事。敦煌出土的醫藥文獻多抄成于隋唐五代時期,彌補了隋唐時期很大的醫籍空白。

在前期探索敦煌醫方與隋唐醫方的關系時,發現敦煌醫藥文獻中保存了一部分亡佚隋唐醫方,這為校注敦煌醫藥文獻、輯校亡佚隋唐醫方書提供了依據。故本文研究敦煌佛道醫方具體內容時,亦從探尋敦煌佛道醫藥文獻中的亡佚隋唐醫方著手,以期以不同視角發現新的研究線索。

亡佚隋唐醫方系指出,自亡佚的隋唐醫方書(如唐·劉禹錫《傳信方》、唐·甄權《古今錄驗方》等)中的中醫方藥,其佚文多輯佚自傳世醫籍。本文所引亡佚隋唐醫方佚文內容來自中國中醫科學院基本科研業務費自主選題項目“馬繼興古佚醫籍基礎文本手稿整理”。

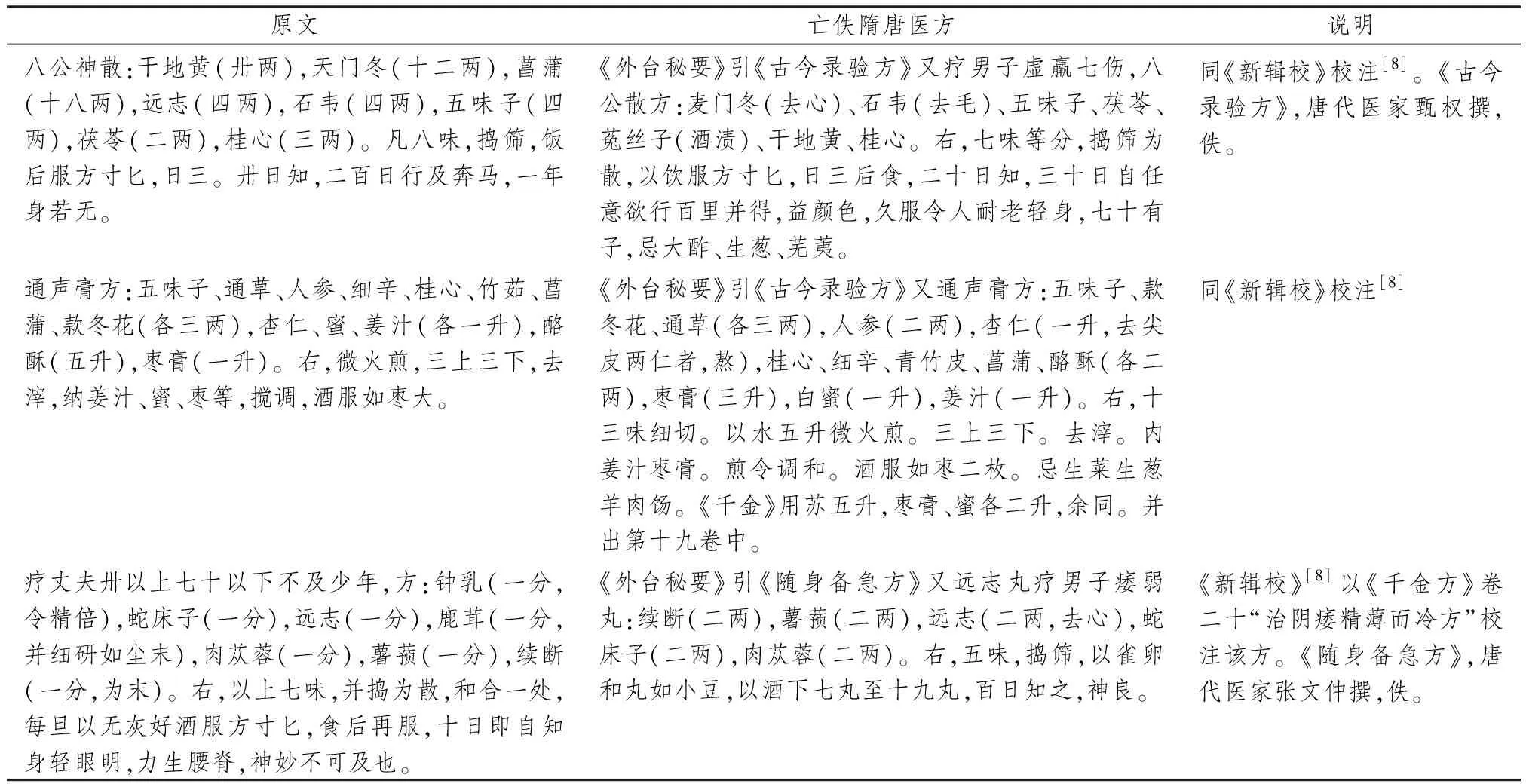

通過數據庫檢索與傳世醫書中的亡佚隋唐醫方進行內容比對,敦煌佛道醫藥文獻中保存的亡佚隋唐醫方共計3首,全部出自卷P.4038。其中2首《新輯校》校注已注明,另一首的相同方見于《千金方》,同時在亡佚隋唐醫方書中得見相似的醫方(如表2)。

表2 敦煌佛道醫藥文獻(P.4038)中的亡佚隋唐醫方

敦煌佛道醫藥文獻中保存有部分亡佚隋唐醫方,然受研究資料、檢索途徑所限,目前僅見3首亡佚隋唐醫方,仍需日后繼續發掘。從表2看,亡佚隋唐醫方與敦煌佛道醫方之間可互相校注。如卷P.4038“八公神散”共8味藥,《古今錄驗方》“八公散方”中作7味,缺遠志1味,全方未注明劑量,但比前者多服用禁忌。二方雖有些許差異,但無疑為同方或同源,在文獻校注和臨床應用時可互相參照補充。

3 敦煌佛道醫方流衍

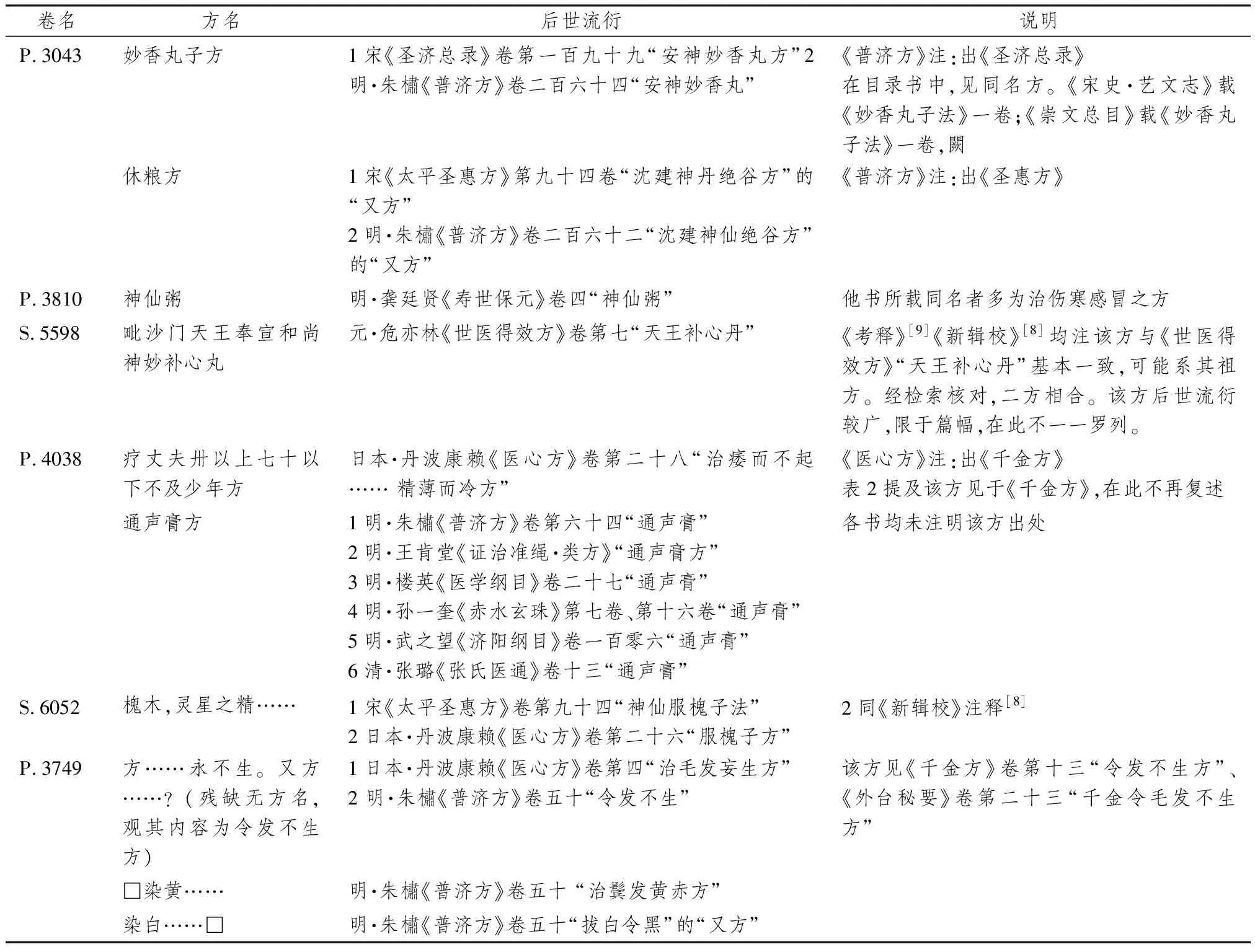

比對亡佚隋唐醫籍內容,再通過數據庫探索敦煌佛道醫方在隋唐之后的流衍情況(見表3)。

此外,還有卷S.2438于后世醫書中見相似內容,但較為繁雜不易梳理故未列入表中。該卷載道家辟谷方,原卷首尾缺,卷身殘缺較多,所載醫方無完整者。就現有的文字進行檢索,發現該卷與《普濟方·卷二百六十三·服餌門·神仙服餌》及《醫心方》載《大清經》的內容多有相似。

表3可見,敦煌佛道醫方在隋唐之后的傳世醫籍中有所流衍,尤其與宋代大型方書《太平圣惠方》《圣濟總錄》聯系緊密,明代方書《普濟方》多轉引自二書。還有部分佛道醫方通過《千金方》《外臺秘要》被轉引至日本·丹波康賴《醫心方》,這無疑為補充校注敦煌佛道醫藥文獻提供了線索。

表3 敦煌佛道醫方后世流衍

4 敦煌佛道醫方特色

敦煌佛道醫藥文獻所載醫方雖僅百余首,但足以反映出敦煌佛道醫方具有宗教與傳統醫學相結合的特色。

佛醫方多為咒語與藥方相配合。如卷P.2799“觀世音菩薩秘密無鄣如意心輪陀羅尼藏義經”載佛醫方4首,均于方藥后言明“誦前咒”。再如卷P.2703載“觀音菩薩最勝妙香丸法”,服藥法后即為所需誦讀的咒語“天王護身真言”“除饑真言”“智積真言”,并于方末言“念諸真言及服藥一年后,身輕目明。二年”,可見在佛教醫學中咒語與醫方密不可分。

道醫方多服餌攝神以求延年。敦煌佛道醫藥文獻載有道家辟谷術、養生導引術、符咒等內容。其中辟谷術占據了很大的比例,文獻中多見“休糧方”“絕谷仙方”及黃精、地黃服食法,已在前文提及,這部分醫方多見于傳世醫書中的服餌法中。道教養生導引之法,卷P.3043載有殘缺的吐納之法,后有飲食禁忌。再如卷P.3810載“呼吸靜功妙訣”,法后即為養生“神仙粥”,可見道教導引術亦需配合食療。

又察在部分敦煌佛道醫藥文獻中,同時見載道醫辟谷方藥與佛教醫方,正如田永衍[10]所言其呈現出佛道融合的趨勢。敦煌佛道醫方多為辟谷、養生醫方,極具宗教特色。佛教醫學與道教醫學在敦煌地區碰撞、共存并趨于融合,給敦煌地區醫學帶來了獨特的發展背景,使其區別于中原地區。

5 結語

敦煌佛道醫方多為辟谷、養生醫方,其內容對現代中醫治未病、養生保健具有一定的指導作用。考察敦煌佛道醫藥文獻中的亡佚隋唐醫方,也使我們進一步印證傳世醫書中亡佚隋唐醫方的真實性。同時,傳世醫書中著錄出處的亡佚隋唐醫方,為完善敦煌佛道醫藥文獻提供了校勘線索,二者可互為補充印證。敦煌佛道醫方多流衍于宋代大型方書,在輯校敦煌佛道醫藥文獻時,除隋唐傳世醫書外,也應重視宋代方書內容,從中尋找研究線索。至今,敦煌佛道醫方在臨床仍有所應用,證實其具有學術生命力及臨床使用價值。我們應進一步整理研究并結合現代科學技術,以深入挖掘其理論價值與臨床實踐意義。