病友互助護理模式對腦卒中患者卒中后抑郁和生活質量的影響

李云霞,李燕爽,王彥艷

(鄭州大學第一附屬醫院,河南 鄭州 450000)

腦卒中后抑郁(PSD)是最常見的心理健康問題,困擾著約33%的腦卒中幸存者[1],主要表現為情緒低落、思維遲緩、睡眠障礙等[2]。研究表明[3],PSD對卒中后康復有負面影響,并顯著增加再發神經血管事件的概率。PSD的篩查和治療已經被卒中康復指南列為一級推薦[4]。傳統的護理模式更注重患者軀體癥狀而忽略了情感精神的變化。隨著社會的發展,有學者提出病友互助護理模式,該模式是指讓有治療和康復經驗的患者,在病情穩定、身心恢復良好的康復期,自愿為其他患者提供相應的護理照顧[5]。本研究將病友互助護理模式運用于PSD的護理中,使初次住院患者與已康復患者之間通過交流經驗心得,獲得相關信息和情感支持,從而降低腦卒中后抑郁水平,提高生活質量,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2020年5月—2020年11月住院的患者39 例設為對照組,2020年12月—2021年5月住院的患者39 例設為觀察組。觀察組男26 例,女13 例,年齡(58.48±3.49)歲;受教育程度:大專及以上13 例,大專以下26 例;腦梗死29 例,腦出血10 例。對照組男28 例,女11 例,年齡(56.35±4.32) 歲;受教育程度:大專及以上17 例,大專以下22 例;腦梗死26 例,腦出血13 例。兩組患者性別、年齡、受教育程度等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

1.2 納入及排除標準

納入標準:符合腦血管病診斷標準,并經過頭顱CT或MRI證實[6];處于康復期且病情穩定的患者;能以文字或語言溝通,并同意參加本研究。排除標準:身體基礎條件較差或伴有基礎疾病的患者;有基礎精神疾病史的患者;根據簡易智力測試量表(MMSE)評定為癡呆的患者。

1.3 樣本含量及分組方法

觀察組和對照組各取3 例進行預實驗,以生活質量作為主要評價指標。兩樣本均數比較的樣本量計算公式為:n1=n2=2[(tα/2+tβ)s/δ]2,根據預實驗結果,δ=0.2,s=0.26,雙側α=0.05,β=0.1,查表得t0.05/2=1.96,t0.1=1.282,得n1=n2=36,考慮到10%的失訪率,兩組樣本量各取39 例。

1.4 方法

1.4.1 對照組

對照組接受腦卒中常規護理。進行常規的腦卒中知識宣教和康復、自我照顧等相關技能指導。

1.4.2 觀察組

觀察組在接受常規護理的基礎上開展病友互助護理模式,具體如下。

1.4.2.1 招募志愿者

招募符合全國腦血管病學術會議腦卒中的診斷標準,目前各項臨床指標正常,一般情況較好,5 年內未出現再發腦卒中,有時間并且熱衷于從事腦卒中康復互助服務的康復期患者5 人。

1.4.2.2 培訓志愿者

由神經內科病區主任、護士長、1 名長期從事志愿服務的志愿者對腦卒中互助志愿者進行培訓,以提高志愿者的互助能力和技巧。培訓時間為7 d,每天4 個學時。科室為志愿者提供一切便利條件,配合志愿者的工作。培訓結束后采用閉卷理論考試和角色扮演的方式進行考核,考核合格后進行志愿服務。

1.4.2.3 培訓內容

第一,腦卒中相關知識:包括腦卒中的基本知識,生活方式的指導,了解服用藥物的作用及不良反應等。第二,服務技能:如何處理有關倫理與人際關系及各種會談技巧、減壓技巧和如何培養積極的應對方式等。

1.4.2.4 志愿者服務方式

每個志愿者分管患者4~5 例,每周到病房服務1 次。科室護理人員先對志愿者介紹腦卒中患者及家屬的一般情況和病情等,再對患者介紹志愿者的情況、病友互助護理模式的意義等,以取得患者的合作。志愿者到病房探視,與患者及家屬進行面對面交談,為患者傳授腦卒中相關知識,進行情感支持,鼓勵患者樹立康復信心,每位服務對象用時20~30 min。雙方互留聯系方式,以便繼續實施干預,干預時間為出院后6 個月。指導患者重新學習進食、梳洗、穿衣、如廁、沐浴等日常生活所需的技巧,避免危險行為及動作,減少對家人的依賴,提高生活質量。兩組均干預6 個月。志愿者雖然有熱情并經過了專業的培訓,但畢竟不是臨床專業人員,鼓勵志愿者與培訓人員聯系,交流學習的體會與干預過程中遇到的問題,培訓人員也隨時關注干預措施的實施,對整個干預過程進行監督與指導,并對干預效果進行評價。

1.5 評價指標

1.5.1 抑郁自評量表

抑郁自評量表[7](SDS)包括20道題,回答問題最后的得分為患者抑郁自評得分,53~62 分為輕度抑郁;63~72 分為中度抑郁;72分以上為重度抑郁;53 分為分界值。分值越低表明患者的抑郁程度越低。

1.5.2 健康調查簡表

健康調查簡表(SF-36)是目前得到普遍公認且應用最為廣泛的普適性量表[8]。包括8 個維度(生理功能、生理職能、軀體疼痛、總體健康、活力、社會功能、情感職能、精神健康),前4 個維度屬于生理健康(生理綜合評分),后4 個維度屬于心理健康(心理綜合評分)。各個維度得分為0~100 分,得分越高,表明生活質量越高。

1.6 統計學方法

2 結 果

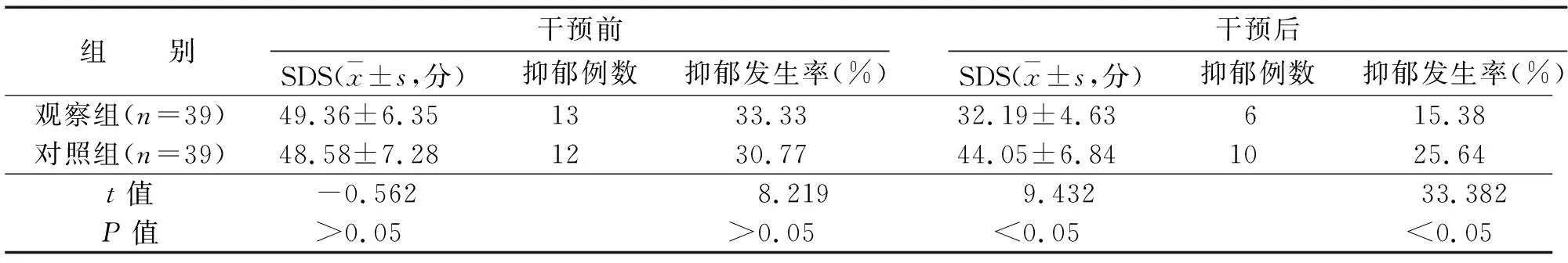

2.1 干預前后兩組腦卒中患者抑郁評分和抑郁發生率比較

干預后,觀察組患者抑郁評分及抑郁發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表1)。

2.2 干預前后兩組腦卒中患者生活質量評分比較

干預后,觀察組患者總體健康、生理功能、生理職能、軀體疼痛、情感職能、活力、社會功能、精神健康評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表2)。

3 討 論

3.1 病友互助互利模式能夠降低卒中后抑郁水平

在本研究中,干預前兩組患者卒中后抑郁發生率分別為33.33%和30.77%,與Sun等[9]和Matsuzaki等[10]的研究結果一致。干預6 個月后,觀察組患者的抑郁得分和抑郁發生率低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。表明采用病友互助護理模式對患者實施干預,可顯著降低患者的卒中后抑郁水平,原因可能為:第一,同伴教育是指具有相近年齡、生活背景、經歷、文化或由于某種原因使之具有共同語言的人聚在一起分擔信息、觀念及技能的一種教育模式[11]。由有著相似經歷的康復者對接受者進行關心和指導,使接受者更容易接受信息,從而引起態度、信念和行為的共鳴。康復良好的病友能提供疾病和治療的相關信息,并傳授應對技巧。患者的痛苦可被分擔且有人理解,能有效減少其擔憂。第二,由于腦卒中患者反復發作、需長期服藥,加之患者醫療知識水平有限,患者的日常工作生活受到了嚴重影響,在患者心身疲憊的情況下,難免產生一些負面情緒如抑郁等,因此,增強患者戰勝疾病的信心從而降低抑郁水平是志愿者服務的關鍵。本研究納入的志愿者均是康復良好的腦卒中患者,其感同身受的經歷可給初次患病的患者提供有力的情感支持,進而降低其抑郁水平,Ahn等[12]的研究也曾得出相似的結果。

表1 干預前后兩組患者抑郁評分和抑郁發生率比較

表2 干預前后兩組腦卒中患者生活質量得分比較單位:分

3.2 病友互助護理模式能夠提高腦卒中患者的生活質量

本研究中的志愿者均接受專業培訓,并以自身為實例為病友提供客觀支持。志愿者根據自身相似的經歷,使對方產生共情心理并增強康復信心,從而提高其社會功能、精神健康和情感智能。病友互助護理模式不僅給病友提供交流的機會,并且康復患者家屬也能分享照顧患者的經驗,從而增強其家屬的信心。在該模式中,家屬和患者通過共同參與、耐心交流,提高對疾病的認識,相互之間更加理解對方,患者可進一步感受到家庭的溫暖,有助于促進康復并提高生活質量[13]。另外,志愿者通過傳授康復、自我照顧技能、居家照顧技能等,指導患者日常生活所需的動作,提高其自理能力。病友互助護理模式更能引起患者共情,增加對疾病恢復的信心,降低患者抑郁水平,提高患者生活質量。

綜上所述,病友互助護理模式不僅能降低腦卒中患者的抑郁水平,而且可以提高患者的生活質量,該模式可有效緩解腦卒中家庭及衛生人力資源的壓力。