低碳社區創建研究

河北晶淼環境咨詢有限公司 郝媛,耿青君

科學研究表明,氣候變暖主要是由人類活動造成的,地區二氧化碳排放的壓力主要來源于人口,社區是承載人口最重要的基本單元,應在降碳工作中發揮更大的作用。2003年發布的發布的英國能源白皮書《我們能源的未來》最先提出“低碳經濟”概念,貝丁頓社區在能源白皮書的倡導下成為英國首個低碳示范社區。隨后,低碳概念進入公眾視野[1-3]。低碳社區是指通過改進建筑設計、使用節能建材、應用環保技術及改善生活方式等途徑,推進對氣候友好的節能建筑、生產體系、低碳交通、再生能源開發利用、垃圾資源化體系、低碳生活和低碳管理模式,使生產和生活產生的碳排放降到最低,能源投入使用降到最少,實現實現能源節約最大化的社區,是一個可持續的低碳生態系統[2,4]。低碳社區建設是促進城市可持續發展的重要舉措,也是探索新型低碳發展模式的必由之路[5]。

一、國際典型案例分析

(一)國際低碳社區案例分析

近年來,在各國政府的合力推動下,世界各地已建成不少低碳社區。

小城貝澤的“太陽風社區”是由居民自發組織建設的公共住宅社區,其特點是公共住宅的設計和可再生能源的利用,比如,居民住宅內安裝太陽能和風能發電設備。該社區的成功源于當地居民較高的綜合素質和受教育程度,能夠充分認識到環境保護和開發新能源的重要性,此外也與政府對化石能源征收高稅和對可再生能源提供補貼的政策有關[4,6]。

“貝丁頓零能耗發展社區”是上海世博會“城市最佳實踐區”的建設案例之一。其設計理念為“零能耗”,即整個小區只使用可再生能源滿足居民生活需求,不向大氣環境中排放二氧化碳[7]。

國際低碳社區建設和使用過程中,政府部門、開發商和社區居民都有明確的主體責任,低碳模式主要是在規劃、建筑、交通、居民能源供給等方面采用低碳技術,以減少示范社區的碳排放總量[4]。

(二)國內低碳社區案例分析

武漢百步亭低碳社區是全國文明社區示范點、全國和諧社區建設示范社區。社區行先進的方針規劃,采取多種低碳節能方式,建設了綠色交通系統。該社區的成功源于政府和居民的充分合作,構建了有別于普通行政機構的管理組織[8]。

秦皇島在水一方社區是河北省低碳社區建設中較典型的案例之一,是秦皇島市最大的舊城改造項目。社區使用最新的建筑節能措施,積極推廣太陽能應用,開展被動式住房建設,同時注重水資源的綜合利用[9]。

我國低碳社區建設起步較晚,發達國家建設低碳社區的探索和經驗,雖然對構建我國低碳社區理論與實踐研究框架有重大的科學意義和借鑒價值,但各國在土地規劃及使用、政府及開發商角色、能源結構等方面都存在較大差異,不能簡單照抄照搬別國的先進經驗。因此,有必要從低碳社區設計、規劃、建筑結構、供能系統、交通系統、水資源及廢棄物管理、居民行動等多個角度通盤考慮,探索適合中國國情的低碳社區建設路徑[7]。

二、某市低碳社區現狀分析

本文主要針對某市城市低碳社區和農村低碳社區的建設現狀進行分析研究,選取某市城市社區、農村社區為研究對象,從建筑、交通、能源、水資源、固廢等方面進行現狀分析。

(一)某城市社區現狀分析

某社區為城市既有社區,于2006年建成,小區占地面積10畝,總建筑面積為109810m2,共建有住宅樓9棟,其中,高層電梯住宅樓(19層)2棟、多層住宅樓(5+1結構)7棟,小區總戶數合計737戶,常住總人口約1500人,入住率達到95%。

建筑方面,小區外墻無保溫措施,路燈燈源類型為LED節能燈,部分居民安裝有太陽能熱水器。交通方面,小區周邊設置公交站點2個、共享單車停靠點1處,居民汽車保有量1000余輛,人均汽車保有量為0.67輛。小區現有地上車位370個,車輛多數為傳統燃油汽車,新能源汽車占比極低,小區內及周邊新能源汽車充電設施不健全。能源方面,2018-2020年,居民用電量累計增長40%,小區天然氣使用量累計增長11.9%,供熱面積逐年增加。僅有少量多層住宅樓居民安裝有太陽能熱水器,除此之外,小區內無其他使用可再生能源的環節。水資源利用方面,小區建有串聯式化糞池3座,污水經化糞池處理后排入市政污水管網,最終排入污水處理廠進一步處理。小區內無中水回用系統,綠化用水均采用新鮮水,小區內無任何節水措施,綠植灌溉方式為傳統的漫灌。小區未配套建設雨水資源化利用系統,無雨水收集管網、蓄水池等相關配套設施。固體廢棄物處理方面,小區內設有分類垃圾桶近70個,對居民日常生活產生的垃圾進行分類收集。小區垃圾產生量約15m3/d,由市環衛部門每日對居民產生的生活垃圾進行清運,小區內無資源回收裝置。環境美化方面,結合老舊小區改造工程,大力開展小區環境美化工作,積極推進小區環境改善。小區內部綠化面積約600m2,綠化率約10%。運行管理方面,該社區以老舊小區改造為契機,加快建立物業管理體系,于2019年引入了專業的物業管理公司,現已建立了自己的物業管理制度、流程、標準,完善了各崗位設置和人員配置,開展了一系列節能降碳工作。低碳生活方面,隨著一系列低碳活動的開展,小區居民已有了初步的低碳意識,但在低碳觀念、低碳消費等方面還存在諸多問題。

(二)某農村社區現狀分析

某農村社區位于某市經濟開發區,社區區域面積620畝,其中村落占地面積410畝、工業區125畝、環境綠化75畝。現有居民220戶,常住人口626人。社區內設有一個小區、一座小學以及一個診所。

綠色農房方面,該社區居民建筑大多采用磚混結構,墻體過薄不利于夏季的隔熱與冬季的保溫。交通系統方面,社區周邊建有公交站點一個、公交線路一條,位于社區的南側。村民日常出行方式以步行、電動自行車或汽車出行為主。社區車輛保有量150輛,村莊內設有公共停車位,便于居民停放車輛。燃油汽車占比95%以上,新能源車占比較低,社區內及周邊新能源汽車充電設施不健全,新能源汽車充電困難。能源系統方面,社區所消耗的能源主要為電力、汽油、柴油和天然氣,電力主要用于日常生活以及社區內的照明系統,汽油與柴油用于日常的出行與農耕,天然氣用于廚房以及冬季采暖,內居民采用太陽能熱水器替代高耗能的電熱水器。水系統設施方面,社區采用自來水站集中供水,居民產生的廢水經集中收集后接入市政管網,最終排入污水處理廠進一步處理。社區內無中水回用系統,除生活用水外,社區內澆花、澆地均為新鮮水,暫無節水項目,澆灌方用傳統的漫灌方式。社區內無雨污分流系統,道路用水泥鋪設,雨水隨道路流入附近坑塘或溝渠,未能有效收集與利用。固體廢棄物方面,社區設有分類垃圾桶20余個,社區垃圾產生量約5m3/d,由市環衛部門每日對居民產生的生活垃圾進行清運。社區內設有垃圾分類站點,但垃圾未經分類直接投放,收集效果不佳。社區內存在廢舊資源浪費現象,部分可回收利用的物品隨生活垃圾一同轉運至垃圾填埋場。低碳管理方面,社區投入數百萬元對村莊進行了整治,開展了道路硬化、道路兩側種植綠植、廁所改造以及植樹造林等活動,既美化了村莊村容村貌,也通過固碳減排的方式減少了碳排放。低碳生活方面,受居民低碳意識不足的影響,該社區尚未開展低碳生活相關的活動。

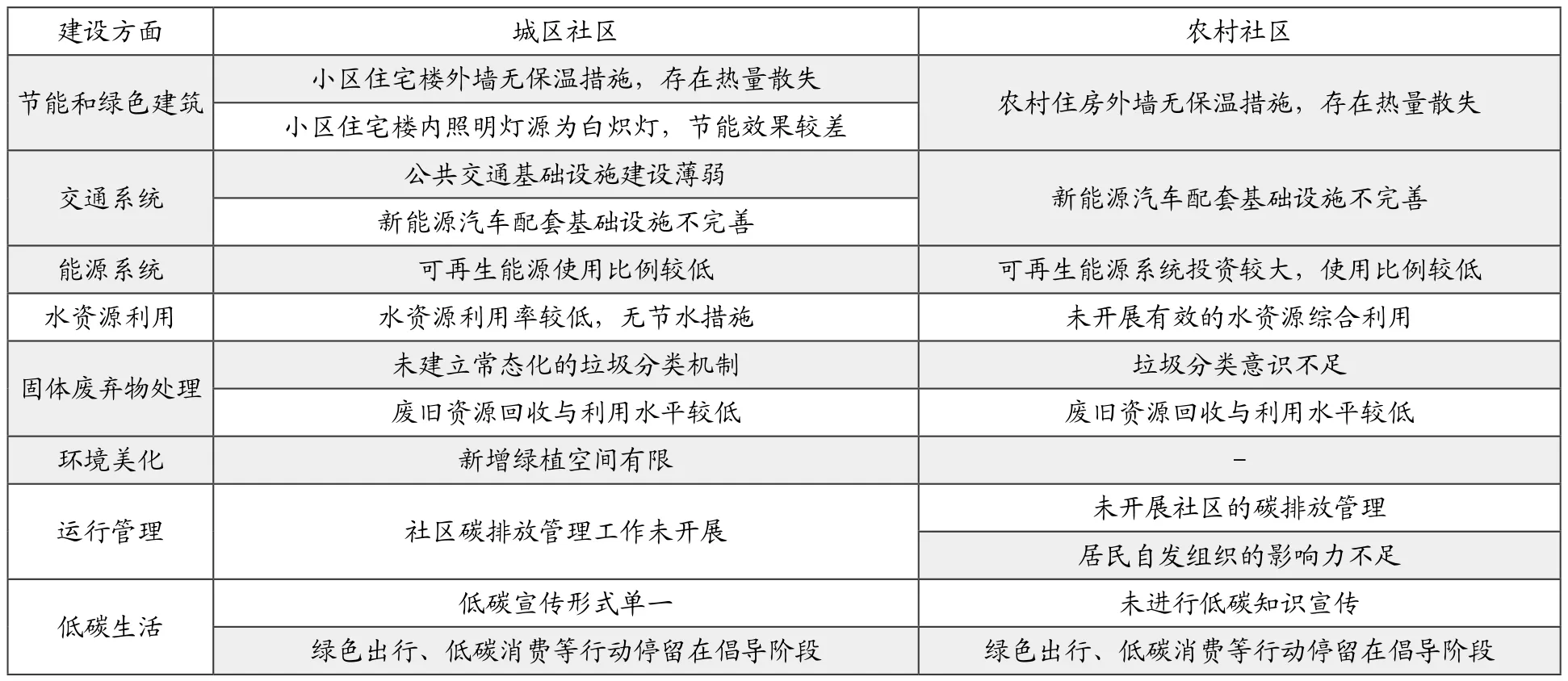

結合某市社區發展現狀,梳理出兩個社區在低碳社區創建方面存在的具體問題,如表1所示。

表1 社區調研問題一覽表

三、低碳社區創建建議

針對兩個調研對象存在的低碳社區創建方面的具體問題,結合低碳社區創建過程中可能存在的其他問題,給出針對性的合理化建議,為低碳社區建設的相關研究和實踐提供參考。

(一)城區社區低碳社區創建建議

(1)建筑方面。做好小區建筑物外墻保溫工作;盡快淘汰白熾燈,推廣高效照明燈源;加大綠色門窗、綠色屋頂等節能綠色建筑技術的推廣與應用。

(2)交通系統。發展公共交通及配套基礎設施建設,增加公交站點、共享單車停放點,拓寬人行道和非機動車道路面寬度等;大力發展新能源汽車,推進新能源汽車基礎設施建設;推廣新型路面鋪設材料,延長路面使用壽命,降低車輛經過時摩擦路面發出的噪聲;建設智能公交系統等智慧交通體系。

(3)能源系統。充分利用可再生資源,如建設太陽能光伏發電、太陽能熱水系統等,提高可再生能源使用比例;積極發展地源熱泵系統;加強可再生能源領域技術創新力度,如發展地磚腳步發電技術等。

(4)水資源利用。提高水資源利用率,加快節水設施建設,如小區建設雨水收集凈化系統,鼓勵居民安裝節水龍頭、節水坐便器等設備,鼓勵安裝滴灌、噴灌設備等,引入中水系統,對水資源進行合理的開發及使用。

(5)固體廢棄物處理。做好固體廢棄物的“減量化、資源化、無害化”處理。如減少使用一次性用品,引導居民垃圾分類再利用,對生活垃圾進行生化處理,制成有機肥,加強垃圾分類的宣傳和監管工作等。

(6)環境美化。推進見縫插綠、騰地造綠工作,科學地、有規劃地開展社區綠化工作。

(7)低碳運行管理。加強小區碳排放管理體系建設,對社區人口、戶數、用電量等信息進行準確記錄,及時做好數據更新工作。社區配備技術人員或與專業的第三方公司簽訂協議,定期對社區碳排放量進行預測分析;低碳運行管理以控制和削減碳排放為目標,對社區內居民建筑和公共配套設施運行能效進行系統化管理;城鎮老舊小區積極引進專業的物業管理公司,推行低碳管理模式。

(8)低碳生活。通過采取宣傳、激勵等方式,提高居民的節能環保意識,從衣、食、住、行等方面倡導綠色低碳生活,推動社區綠色出行碳普惠建設。

(二)農村社區低碳社區創建建議

(1)建筑方面。積極推廣農村地區隔熱保溫材料的使用。

(2)交通系統。合理設置公交站點、公交線路,倡導居民綠色出行;加大農村地區新能源汽車的推廣,并推進配套基礎設施建設;淘汰高耗能、高排放車輛。

(3)能源系統。積極建設太陽能發電設施,發展“光伏+農業”的新型農業;逐步推廣分布式風電設施;在農業秸稈、畜禽養殖糞便等資源豐富的地區,建設沼氣場站,推進沼氣在炊事、發電、供熱、取暖等方面的綜合利用;加強可再生能源領域的技術創新力以自由流動的水為發電機的渦輪機提供動力。

(4)水資源利用。提高水資源利用率,倡導村民安裝節水龍頭、節水電器等,在農田及村路兩側的綠植周邊安裝滴灌、噴灌等設備,加大雨水的綜合利用,對雨水進行收集利用。

(5)固體廢棄物處理。進一步推廣垃圾分類,構建農村生活垃圾分類收集處理體系;加強生活垃圾資源化利用,對廚余垃圾、農林廢棄物等有機垃圾進行堆肥處理;加強農村垃圾堆放點綜合整治,建設就地無害化處理設施等;建設標準垃圾填埋場和垃圾中轉站。

(6)低碳運行管理。完善村莊公共服務,推行社區化管理,加強農村社區信息設施和服務設施建設;健全村莊公共管理,建立村莊道路、給排水管網等長效管護制度,培育市場化管護隊伍;加強農村電力、燃氣等資源的統計分析,建立農村地區資源能源統計調查制度和碳排放信息管理臺賬;農村社區加強綠色村舍、院落和低碳基礎設施建設,推廣符合農村特點的低碳生活方式;傳統農村社區引入專業的物業管理公司,逐步實行農村社區低碳化運行管理。

(7)低碳生活。樹立農村居民低碳價值觀,通過采取制定制度、組織宣傳活動等方式,促進村民價值觀的轉變。通過開展宣傳活動,引導居民低碳消費,提高村民的環保意識,逐步普及低碳生活方式。

四、結語

本文結合國內外低碳社區發展現狀,明確開展低碳社區創建的重要意義。選取某市城區社區和農村社區為低碳社區創建研究對象,對其進行分析評估,歸納現有問題,提出低碳社區試點創建的建議,為低碳社區建設的相關研究和實踐提供參考。

創建低碳社區是低碳社會建設和當代中國生態文明建設的重要組成部分,是改善人居環境的有效途徑。低碳社區的建設可最大限度地節約資源,逐步減少或降低地區整體碳排放,使地區在節能減排、構建和諧社會方面邁向新的臺階,進一步提高可持續發展的能力,為“碳達峰、碳中和”目標的實現奠定基礎。