鐵路橋梁鉆孔灌注樁溶洞處理措施分析

陳建輝CHEN Jian-hui

(中鐵十二局集團第三工程有限公司,太原 030000)

0 引言

橋梁樁基溶洞地區由于地層巖性的軟硬程度及成因不同,裂隙發育程度差異,溶洞的大小、位置、深淺變化復雜,即使工程地質勘察鉆探采取逐樁勘探,逐樁分析,仍不能把復雜的地質情況進行準確把握。再加上溶洞中斜巖的存在,給樁基施工造成極大的困難,因而施工中容易發生泥漿下沉、塌孔及偏位等問題。對此應對地質勘探資料進行認真分析,選擇適宜的材料及機具,并在施工過程中,根據芯樣及鉆進情況及時調整處理措施,才能確保樁基的快速施工及樁基質量。

1 工程概況

馬巖錦江左線特大橋為跨越錦江而設,中心里程為ZDK538+612,橋梁全長為1098.67m,該橋位于既有線左側30m。受改線段I類變更影響,橋梁長度由1098.67m變化為648.22m。主橋采用(40+2×64+40)m預應力混凝土連續梁,11~13#墩樁基采用1.50m鉆孔樁形式。橋址區屬溶蝕殘丘、階地地貌,地面高程220~250m,相對高差30m。錦江河兩岸地形平坦,河谷呈“U”型,自然坡度一般0~10°,岸坡處自然坡度較陡,為15~20°岸坡。

由于本地段溶洞強烈發育,故對13#墩樁基進行了逐樁鉆探,鉆探結果揭示13#墩樁基存在1~25.2m不等大小溶洞,13#墩樁位立面展示圖如圖1所示。

圖1 13#墩樁位立面展示圖

現場采用沖擊鉆進行沖擊施工,本橋13#墩13#-1、13#-2、13#-3、13#-4、13#-5、13#-6、13#-7、13#-8樁基分別鉆進至219.8m、218.0m、218.3m、220.2m、220.3m、219.1m、219.5m、220.9m位置時均出現漏漿現象,繼續鉆進過程中,多次出現泥漿下沉、塌孔及偏位現象,施工所用泥漿甚至從臨近既有橋墩河道處溢出,推測本墩溶洞為復雜連通性,由于本墩位于河道內且及時跟進鋼套筒后仍不時發生泥漿下沉情況,針對此現象,現場采用反復拋填大量粘土、水泥夾片石后復鉆處理,但部分樁基漏漿依舊嚴重,為解決嚴重漏漿情況保障繼續施工需要,現場采用回填C30混凝土并復鉆處理。部分樁基不斷進行各種回填復鉆處理,鉆進過程中偏孔現象尤為嚴重,多次發生卡鉆情況,鉆進過程中鉆頭打撈、更換及維修不斷發生,整體工效極低。針對因巖面傾斜度較大鉆頭糾偏困難的情況,采用回填花崗巖等硬質材料進行復鉆糾偏,鋼護筒跟進,才確保了施工進度。

2 鉆孔灌注樁溶洞處理措施

2.1 溶洞處理原則

溶洞處理應根據泥漿池水頭流失速度初步判斷所遇溶洞規模,對于小規模溶洞采用拋填黃泥夾片石的常規方式進行處理,中等以上規模溶洞在孔樁側壁造漿困難的情況下,可在拋填粘土、片石的基礎上適當加入一定量的水泥處理。當溶洞規模巨大時,常規手段處理失效時,可采用回填混凝土處理。為防止已成孔區域溶洞裂隙處再次漏漿,施工過程中應及時采用鋼護筒跟進。針對因巖面傾斜度較大鉆頭糾偏困難時,應合理調配回填料比例關系,條件困難時可適當提高回填混凝土比例或回填花崗巖等硬質材料糾偏。鉆進過程中樁基在遇到及穿越溶洞時,應減少鉆進沖程,緩慢鉆進通過,時刻觀察泥漿高度變化情況,發生異常情況時,通過實際情況判斷,采取有針對性的措施進行處理。

2.2 小規模及中等規模溶洞處理

溶洞高度小于4m且連通性較差的溶洞可按小規模溶洞進行處理。根據地質勘探資料,有此類溶洞的樁基施工時,要配置有樁基溶洞處理施工經驗的技術員密切注意沖擊鉆頭水平、巖樣和護筒內泥漿面的變化,并熟記圖紙及資料中標注的溶洞位置。鉆孔前在附近儲備一定數量的粘土、片石及袋裝水泥,鉆進過程中,配備水泵和足夠的水源,確保一旦漏漿,可以及時進行補水補漿。

對于半充填的溶洞或空溶洞,特別是地質勘探資料顯示可能漏漿的溶洞,在擊穿洞頂之前,采用小沖程,逐漸將洞頂擊穿,防止卡鉆,要安排專人密切注意巖樣和護筒內泥漿面的變化,一旦發現孔內泥漿面下降,首先應迅速用泥漿泵補漿補水,同時及時提鉆,防止埋鉆,然后將準備好的片石、粘土按適當的比例拋入、必要時投入袋裝水泥,仍采用小沖程輕砸,用樁錘擊碎后讓粘土和片石充分擠入溶洞內壁發揮護壁作用。直至孔中的泥漿不再下降,并開始慢慢上升,然后再用沖錘進行適當擠壓,直至把樁基周圍的溶洞都填滿或堵死為止,只有當泥漿不再漏失后才可轉入正常鉆進。

2.3 大規模溶洞處理

2.3.1 回填封堵漏漿

遇到大規模的溶洞,尤其是有漏漿源的半充填溶洞,在沖孔過程中充填物被揭開,造成重新漏漿。為了堵住漏漿源,發現漏漿后,立即向孔中拋袋裝水泥,然后向孔中投入一定厚度的粘土、片石混合物,同時向孔中補水以保持水頭,待漏漿停止后重新沖孔,需在水泥終凝時間之前沖孔到漏漿部位,然后停止6~10h。如此重復操作,直至凝固結后的水泥粘土漿把漏漿源堵死為止。

2.3.2 鋼護筒跟進法

遇到大規模空溶洞或半充填溶洞時,為防止漏漿造成孔壁坍塌,可及時跟進鋼護筒隔離上部松軟覆蓋層的方法進行處理可達到較好的效果。沖擊過程中,易發生偏斜時,需先采用較大直徑的鉆頭沖擊至溶洞頂,沖擊穿過至溶洞1m以上再下內護筒至孔底,再換小鉆頭繼續沖砸,直至擊穿溶洞,然后回填粘土、片石混合物,繼續采用反復沖擊的辦法將洞內沖砸密實,再轉入正常鉆進。根據樁基勘探資料,遇到該類型溶洞時,需提前采用較大直徑的鋼護筒,以確保內鋼護筒直徑大于樁基直徑,才能保證鉆進的順利進行。鋼護筒跟進法一般情況下須同時結合采用溶洞內回填片石沖進,以及溶洞底部與護筒腳之間采取封堵處理,否則處治效果不佳。

2.4 溶洞及斜巖地層處理

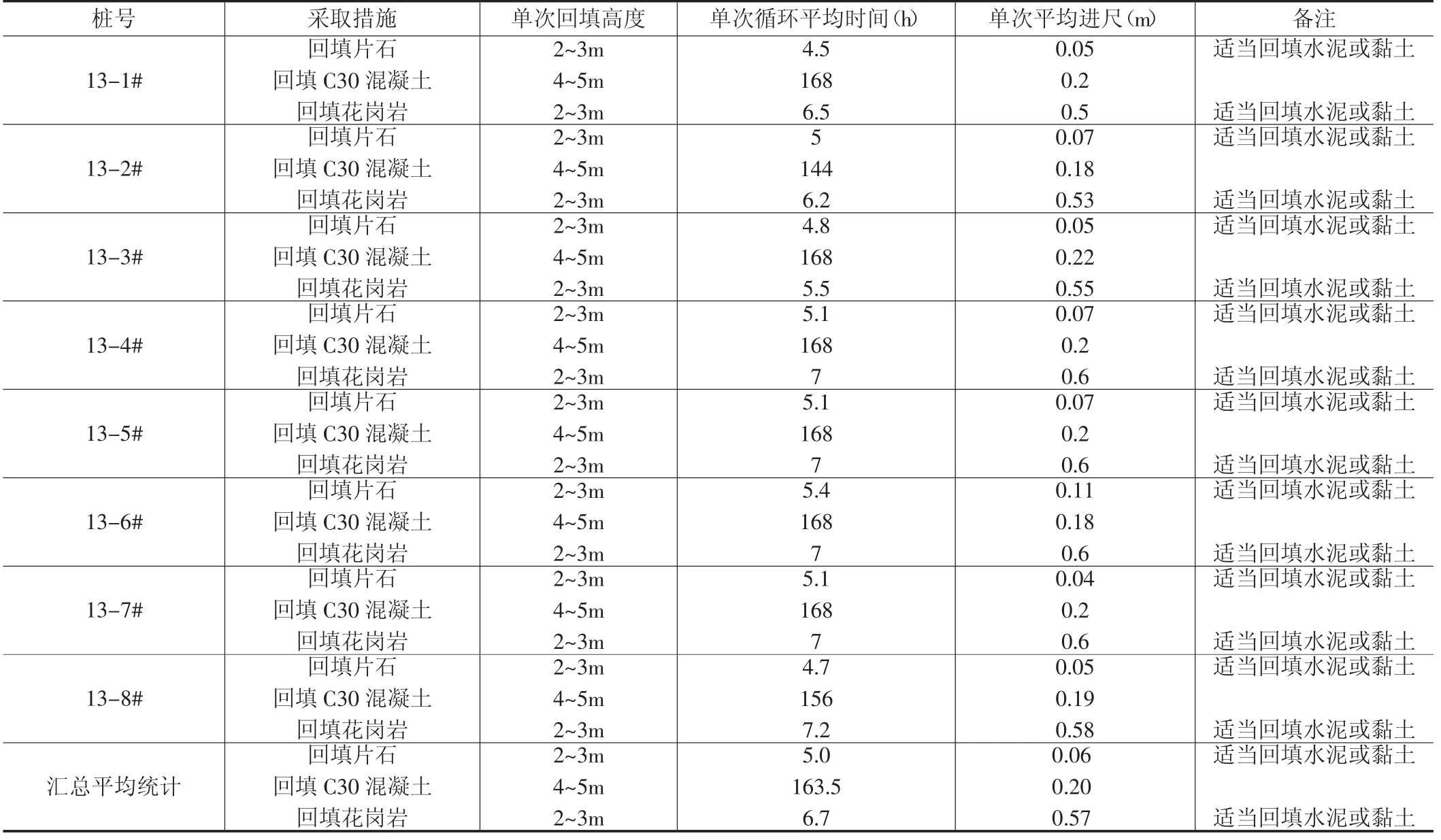

遇到較大的溶洞,特別是溶洞存在巖質極堅硬傾斜巖層,沖擊鉆過程明顯偏斜,成樁困難,牽引鋼絲繩明顯偏移,沖擊錘上下活動時拖掛樁基孔口鋼護筒,導致鋼護筒孔口偏位,局部發生塌陷等問題時。回填強度較高的花崗巖穿過斜巖效果顯著。13#墩樁基在沖擊穿過溶洞及斜巖過程中,每次回填片石加黏土或水泥2~3m高,平均每次進尺6cm,偏斜仍然存在,基本無進尺;每次回填C30混凝土4~5m高,需等待6~7天等混凝土達到一定強度后再沖擊,平均進尺20cm,偏斜小;每次回填花崗巖加少量黏土或水泥2~3m高,平均進尺57cm,基本無偏斜。現場統計情況見表1。

表1 13#墩樁基穿越溶洞及斜巖處理措施對比表

根據統計,遇到溶洞且有斜巖存在時,在回填片石及混凝土效果不佳的情況下,可采取回填花崗巖的措施,加快施工進度。

2.5 溶洞間持力層較厚處理

當樁基穿過溶洞進入下一個溶洞前有較厚的持力層時,且滿足其性能要求,該樁基可在到達下一個溶洞一定距離前成孔。馬巖錦江左線特大橋13#墩樁基礎持力層均為灰巖,樁端嵌入W2完整巖內不小于4m。13-2#、13-4#、13-5#、13-6#、13-8#樁基礎施工時,基巖情況良好,沖擊鉆鉆進難度較大,且2017年雨季錦江洪水對馬巖錦江左線特大橋棧橋的沖毀,導致該橋施工進度嚴重滯后。為了保證連續梁的施工和鋪架工期,針對鉆孔樁沖孔困難的現象,設計單位對原設計6組巖石試驗成果進行了重新分析:顯示該橋址范圍內巖石普遍堅硬:15節巖樣天然抗壓強度中有10個試驗值大于60MPa,最大值可達186MPa;13節巖樣飽和抗壓強度中有5個試驗值大于60MPa,最大值可達102MPa。針對可能存在的斜巖面情況進行了核實,由于橋址區全部為第四系覆蓋,對兩側的構造及產狀進行了核實,小里程不到1km范圍存在3支斷層,導致產狀變化較大,在5~18°之間變化。經過多次論證,可對剩余樁基樁長進行優化,優化情況見表2。

表2 13墩樁基樁長優化尺寸表

3 結束語

綜上所述,在實際的鐵路橋梁鉆孔灌注樁施工過程中,需根據溶洞大小、巖層情況及鉆進過程中出現的漏漿、造漿困難、塌孔、偏位等問題,采用回填片石、粘土、混凝土、水泥、花崗巖及跟進鋼護筒等方法,通過溶洞及斜巖層。采用不同的方法需要詳細記錄施工情況,分析原因,采取針對性措施,才能確保施工進度。地質條件較好,經設計單位驗算論證,也可通過變更適當優化樁長。