嘉興市城市地質環境承載力評價體系的構建與應用

林鐘揚 榮一萍 管敏琳 吳鳴 顧明光 黃衛平

關鍵詞:城市地質調查;地質要素;地質環境承載力;適宜性評價;嘉興市

城市地質工作是城市規劃建設的重要基礎工作,是推動“智慧城市”建設和“地質+”服務的核心技術工作,為城市可持續發展提供了基礎支撐(馬傳明等,2007;楊盼盼等,2020;邢懷學等,2020)。自然資源部《城市地質調查總體方案(2017—2025年)》提出,到2025年實現全國地級以上城市地質工作全覆蓋。地質資源環境承載力強度綜合評價是城市地質調查工作的一項重要工作,即從城市安全、可持續發展的角度,對城市存在的不良地質因素的危害性、地下空間可承載強度、城市地質地下三維模型進行綜合性分析,對城市的地質資源保障程度進行分析評價(王志敏等,2020;杜蕾等,2018)。隨著GIS、RS、GPS等空間信息技術的發展,有關城市地質資源環境承載力的研究逐漸增多(楊樂等,2014;虎陳霞等,2018;王維等,2017),引入新的技術方法進行空間優化配置研究,對實現自然資源合理利用和區域可持續發展具有重要的現實意義。

嘉興市作為長江三角洲南翼腹地,是長三角城市群和上海大都市圈重要城市、環杭州灣大灣區核心城市,隨著近年來城鎮化進程進一步加快,城市空間拓展具有明顯的階段特征,不同功能用地之間的配置關系也越來越復雜(榮月靜等,2015;孫強等,2018)。近年來,嘉興市城鎮建設規模不斷擴大,城市空間資源需求日益增大,城市建設開始從平面轉向立體,特別是“杭州—嘉興—上海”同城戰略的實施,對城市土地利用適宜性決策研究提出了更高的需求。土地利用空間擴張和結構優化調整與生態型用地保護性利用,都迫切需要地質資源環境承載力強度研究成果支撐。

本文依托浙江海洋經濟發展示范區城市群(嘉興)地質調查工作,以地學要素為主要因子,通過對城市地質調查數據的分析研究,綜合考慮地質環境、經濟地理條件、自然生態資源等對土地利用適宜性的影響,選取評價因子,構建城市地質環境承載力評價體系,開展城市地質環境承載力強度綜合評價,為進一步深化城市地質調查成果服務國土空間規劃管理、城市規劃等提供基礎資料。

1研究區概況

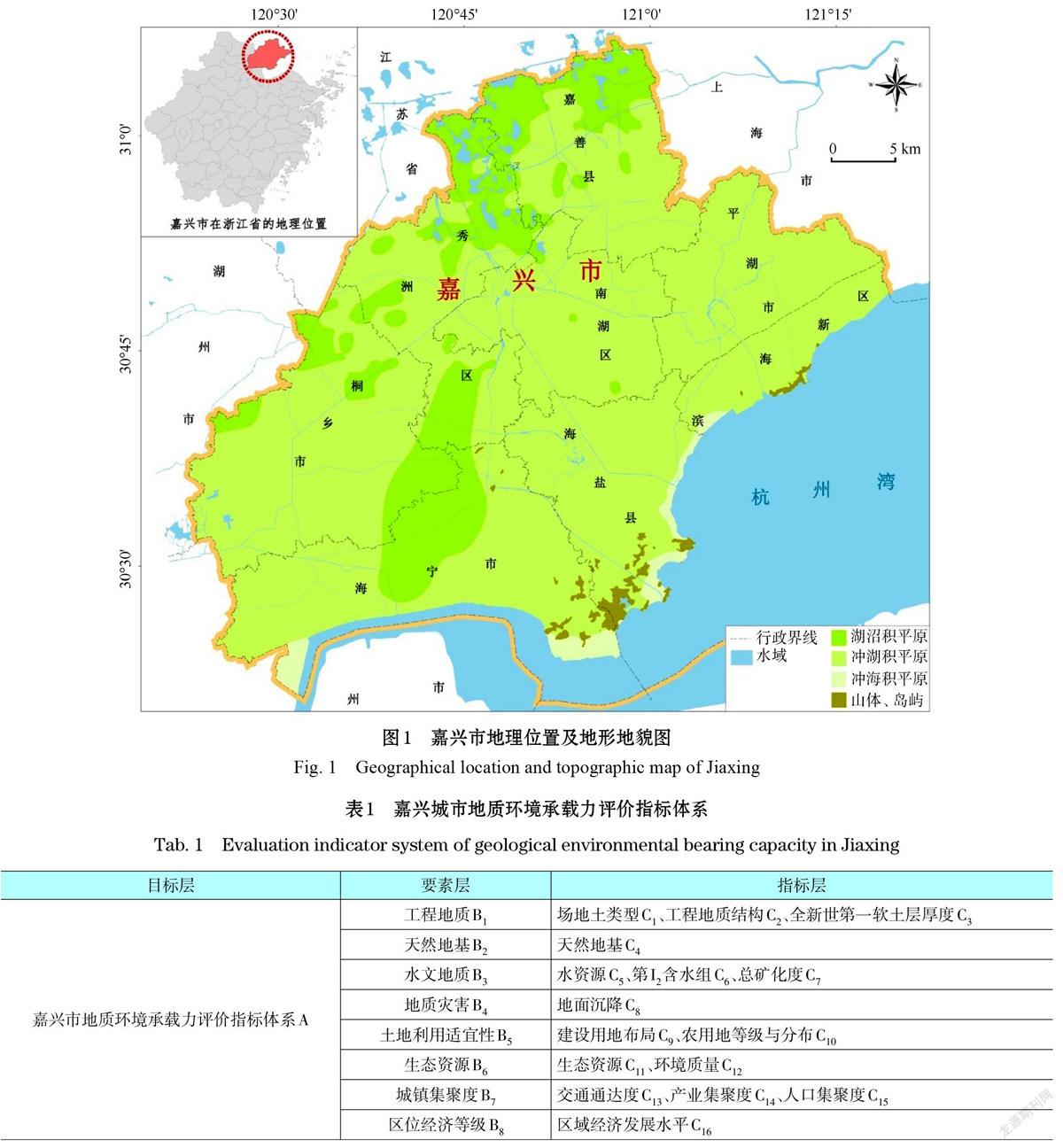

嘉興市位于浙江省東北部、長江三角洲南翼(圖1),總面積約3915 km2,是我國沿海地區第四系厚度較大的沉積區之一。嘉興市東臨大海,南倚錢塘江,北負太湖,地表江河橫縱,湖泊密布,地勢低平,為太湖邊的淺碟形洼地,地勢大致呈東南向西北傾斜,平均海拔2.8 m。區內屬江南古陸外緣杭州灣凹陷的沖積平原,主體為沖湖積平原,其次為湖沼積平原,土地利用率達90%以上。嘉興市是浙江海洋經濟發展示范區的重要城市和9個沿海產業集聚區之一,憑借良好的區位、資源和集疏運網絡等優勢,以嘉興港為依托,以濱海新區為主平臺,建設杭州灣宜居型濱海新市和沿杭州灣北岸海洋新興產業帶,其城市發展和規劃的功能定位對長三角南翼地區或浙江環杭州灣地區城市建設和產業帶的發展具有重要的現實意義。

2多要素地質環境承載力評價體系構建

分析地質環境對城市環境質量和容量的影響、地質環境要素與生態因子之間的相互關系、確定評價指標等是指標體系構建的核心要素。根據合理、主導、差異、獨立、實用和可行的原則,對嘉興地質環境進行綜合分析,將嘉興城市地質環境承載力評價的指標確定為工程地質、水文地質、土地利用適宜性、地質災害、天然地基、生態資源、城鎮聚集度、區位經濟等級等8個方面。

城市地質環境承載力評價指標體系構建由目標層、要素層和指標層3個部分組成(表1),三者是隸屬關系,即:把構建評價指標體系作為目標層(A),目標層之下劃分若干要素層(B),每一個要素層之下又劃分若干指標項(C)。本文運用層次分析法對評價指標進行篩選,選取評價指標和確定要素權重(孫金輝等,2018;駱延青等,2016;劉超等,2018)。

目標層(A):嘉興市地質環境承載力評價指標體系。

要素層(B):包含8個要素,即工程地質B1、天然地基B2、水文地質B3、地質災害B4、土地利用適宜性B5、生態資源B6、城鎮集聚度B7、區位經濟等級B8。

指標層(C):共16個,即工程地質B1之下的指標項3個(C1-C3);水文地質B3之下的指標項3個(C5-C7);土地利用適宜性B5之下的指標項2個(C8-C9);生態資源B6之下的指標項2個(C10-C11);城鎮集聚度B7之下的指標項3個(C12-C14)。嘉興地區第四系覆蓋層厚,天然地基作為主要持力層評價指標,要素層B2和指標層C4對應;嘉興市主要地質災害為地面沉降,即要素層B4和指標C8層對應;區位經濟等級按區域經濟發展水平量化,即要素層B8和指標層C16對應。

3單要素評價分值計算

嘉興市開展的浙江海洋經濟發展示范區城市群(嘉興)地質調查工作,獲取了2010—2016年地質調查數據和研究資料,包括9871個工程地質鉆孔資料、787個水文地質鉆孔資料、125個基巖地質孔資料和54個第四系鉆孔資料,結合不同時期的基礎地理、區域地質、水工環、物化遙、地質災害、天然地基、土地利用規劃、國土規劃、城市規劃、社會經濟、生態質量、農用地分等定級等有效數據,借助ArcGIS、MapGIS和SPSS等數據處理和空間分析軟件系統集成,進行各類地質環境因子的單要素分值計算,方法為:(1)按因子分值圖提取分值;(2)以分值乘以因子的權重,計算分值數據;(3)采用K-Means聚類方法進行綜合評級,對綜合評級分為5級,評價分值計算方法參考已有研究成果(浙江省地質調查院,2016;何政偉等,2011;趙天石等,2003;王莉莉等,2019),生成地質環境承載力評價各類因子的單要素分值圖。評價結果見圖2。

4基于K-Means聚類的地質環境承載力評價

4.1評價模型構建

采用快速聚類(K-Means)對數據進行初始分類,并逐步調整,得到最終分類。即先明確聚類數量,采用SPSS軟件計算所有樣本數據點到K個類中心點的歐氏距離,并根據距離最短原則把全部樣本分到各中心點,形成一個新的K類,依次迭代。

4.2地質環境承載力綜合評價

根據對嘉興城區建設用地的地質環境條件綜合評價(彭苗枝等,2019;張麗琴等,2009),將嘉興市建設用地地質環境承載力強度進行4級劃分,即分為建設用地地質環境承載力強度Ⅰ級區、Ⅱ級區、Ⅲ級區、Ⅳ級區,其中I級區規模288.07 km2,Ⅱ級區規模408.62 km2,Ⅲ級區規模207.37 km2,Ⅳ級區規模53.61km2。綜合統計結果見表2。

除建成區以外的區域,為本次研究的決策適宜擴張用地。適宜城市建設擴張的用地中,地質環境條件差異性顯著。對決策適宜擴張用地進行綜合評價,其中:地質環境承載力強度Ⅰ級區適宜超高層和高層建筑,占決策適宜擴張用地的27.17%,適宜擴張用地的規模為182.60 km2;地質環境承載力強度Ⅱ級區規模最大,適宜高層和中層建筑,占決策適宜擴張用地的44.11%;宜擴張用地的規模為296.33 km2。地質環境承載力Ⅲ級區適宜多層、中層、低層建筑,規模占決策適宜擴張用地的22.10%,宜擴張用地的規模面積為148.52 km2。評價結果見圖3。

5結論

(1)通過城市地質調查數據,構建了多要素地質環境承載力評價體系,結合不同地質環境影響因素和因子權重,可建立城市地質環境承載力強度的綜合分值法評價模型。

(2)根據地質環境承載力強度綜合評價,嘉興市地質環境條件較好,宜建設用地面積957.67 km2,地質環境承載力強度Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級分別占宜建設用地的30.08%、42.67%、21.65%,嘉興市總體適宜土地利用的地質環境承載力條件較好。

(3)借助地質環境單因子開展地質環境承載力強度綜合評價,通過與現行規劃相比,可從地質環境承載力強度和土地利用適宜性綜合角度提供更為合理的城市規劃優化方案和決策建議,讓城市土地利用空間配置和布局更具科學性。