先鋒與傳統的平衡

2022-04-23 01:27:42彭一

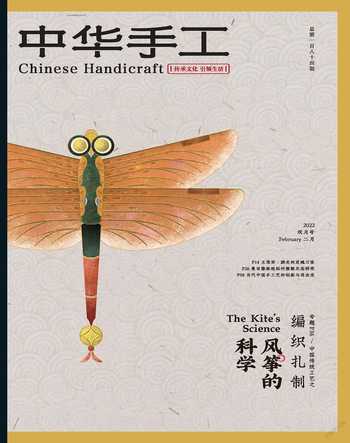

中華手工 2022年2期

彭一

石器時代,人們通過打磨石頭制成工具;青銅時代,澆鑄技術誕生了金屬工藝……百工巧匠對原始材料、傳統技法、刻繪尺度等的嘗試,早已道明了高超的造物方式。在科學日益精進的現代,經光學、化學、力學、幾何學等內容的“加持”,傳統手工藝的邊界被不斷拓寬。器物制作方式在改變的同時,人們對手工藝的理解與認知也在改變,手工藝所具有的科學性特征,在大眾中被逐漸凸顯與認同。

時至當下,傳統工藝與現代科學有了更加緊密的聯系,“工藝科學”,呼之欲出。或許可以將其理解為,以傳統工藝為基礎、以科學知識和科學方法為系統性分析手段,并利用現代科學原理進行工藝解釋,最終建立更加理想的造物方法。

嚴謹的科學解析介入非標準化的手工藝創作,雖非必要條件,但亦似一顆啟明星,為手工藝未來發展指引了一個方向。人們在解讀作品的形神意蘊之外,亦能發現其所暗含的邏輯思維與結構關系,這不失為現代人所創造的一種全新的科學化手工藝生活方式。

不積跬步無以至千里,在陽春三月草長鶯飛的季節,我們選取風箏這一小件,嘗試去解剖它所蘊涵的“工藝科學”,不同的飛行角度數據、非平行對稱的圖形結構、立體物品與風力匹配的原理……飛天紙鳶,讓人們看到傳統手工藝所具備的科學魅力。

在傳統與先鋒彼此融合的時代,凸顯造物法則的科學性,定能為工藝的傳承與創新賦能,使其在時代發展的階梯中,再上一步。

猜你喜歡

山東冶金(2019年6期)2020-01-06 07:45:54

閱讀與作文(英語高中版)(2019年11期)2019-09-10 07:22:44

學生天地(2019年29期)2019-08-25 08:52:26

世界農藥(2019年2期)2019-07-13 05:55:12

小小藝術家(2019年6期)2019-06-24 17:39:44

小主人報(2018年11期)2018-06-26 08:52:18

北極光(2018年12期)2018-03-07 01:01:58

今古傳奇·故事版(2016年15期)2016-09-07 06:57:32

銅業工程(2015年4期)2015-12-29 02:48:39

小雪花·成長指南(2015年3期)2015-05-04 00:04:37