王篤芳:游走的靈魂刀客

潘妙 鄭曉泉

提到樂清黃楊木雕,王氏一家是個繞不過的家族——上世紀50年代,樂清王氏一家返鄉樂清翁垟,開辦“黃楊木雕廠”,不僅將黃楊木雕培育為當地的一大產業,也為樂清培養了大量雕刻人才——目前樂清的5位國家級工藝美術大師皆出自這個廠。王氏一家可謂以一己之力擔起了“樂清黃楊木雕”之名。其中,中國工藝美術大師王篤芳就是王氏一家的重要代表。

從藝黃楊木雕數十年來,從技藝到理論,傳統到創新,從中國文化到西方理論,王篤芳一直在別人看來“不尋常的路”上默默前行。在不斷探索、創新之路上,新品迭出,佳作連連,如《東坡觀硯》,王篤芳不泥古,以獨創的“歷史時空復位”之法刻出自己內心的蘇東坡;《艾青》,他“以真實求妙趣,以精微求豪放”大膽創作,得到艾青本人的肯定;《老子說道》,以石為刀,以恣肆放縱的刀法表現中國潑墨寫意畫在木雕中的意韻;“水滸108將”系列,讓黃楊木雕回歸案頭小件,返璞歸真。他認為:“原來的黃楊木雕就是這么小,看上去反而精致,現在越做越大,精致的東西反而看不出來了……我想反其道而行,讓黃楊木雕回到最開始的地方去,把原來的東西重現給大家,這樣才能實現更高層次的升華。”

不泥古,以“歷史時空復位”刻出心中的蘇東坡

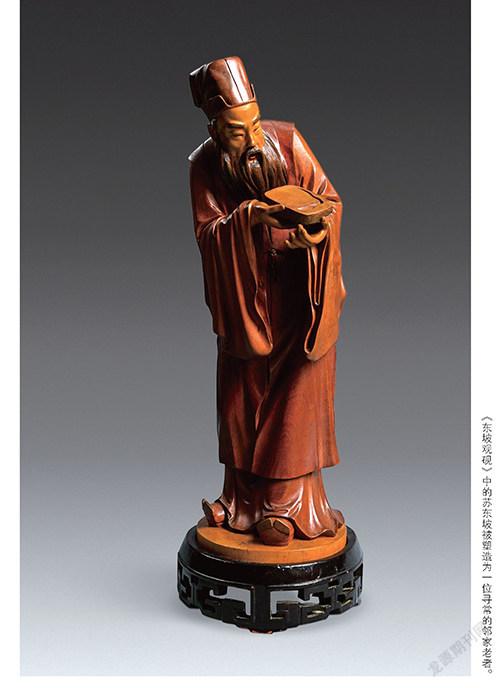

“紫潭出玄云,翳我潭中星。獨有潭上月,倒掛紫翠屏。”每次想到《東坡觀硯》這件作品,王篤芳就會默念蘇東坡的這首詠硯詩。

王篤芳對蘇東坡這位“腹有詩書氣自華”的大文豪十分仰慕,一生中雕過3件關于蘇東坡的作品:《東坡觀硯》《赤壁懷古》《東坡吟》,3種處境,3種意境,也暗合了他的3種心境。其中,他對《東坡觀硯》這件得意之作尤為中意。

世人都知道,東坡好硯。“我生無田,食破硯。”這是蘇東坡的夫子自道,據說他一生在硯上留下了30多首硯銘,也留下許多賞硯、藏硯的佳話。因此,世人常以“東坡好硯”為題材進行創作。例如在王篤芳之前的朱子常也曾以“東坡觀硯”為題刻過一端硯臺,而且至今還珍藏在溫州博物館——朱子常是上世紀二三十年代在溫州一帶十分有名的黃楊木雕師,王篤芳的父親王鳳祚還曾向其求藝。雖然兩人都是以“東坡好硯”為主題、以黃楊木為材質,但二人所雕刻出來的作品又完全不一樣。朱子常的作品共雕有3個人物:中為蘇東坡,寬衣大袖,持硯端詳,體勢靜穆;右為佛印,身著袈裟,側身觀望;其后彎腰嬉笑的則為書童,左右呼應,頗為靈動。

“朱子常善于刻畫人物性格,能把文人畫的意趣進行轉化,他的蘇東坡代表著那個時代黃楊木雕的最高境界,現代人自然不能再仿照古人簡單復制了。” 所以,王篤芳在創作構思上,未與朱子常求同,而是把整個重心聚焦在蘇東坡一人身上——沒有其他人物襯托,讓觀者能一眼看出題材,這對創作者提出了更大的挑戰。為了解決這個問題,王篤芳一直在摸索,最終將其定位在“歷史文化的復原”。他堅信,如果作者對當時的社會文化了解得足夠透徹,那么“怎樣表現人物背景”的問題將迎刃而解。后來,有理論家把王篤芳獨創的這種藝術手法定義為“雕塑的時空復位”。

在王篤芳看來,現在做事浮躁的人太多,影視劇里的服裝道具常常“張冠李戴”:秦漢時的人穿著唐宋時的衣裳,商周的貴族梳著后世幾百年的發髻。王篤芳絕不允許這樣的亂象出現在自己的作品里:“如果你對所雕刻的歷史人物不做全方位了解,出現類似的錯誤,那么既消耗了黃楊木,也浪費了你的熱情,作品定是失敗的。”

歷史人物題材的創作,最容易入手的是服裝和道具的考證,因此王篤芳在創作《東坡觀硯》時以此為重點。對于歷史人物服飾的考證,王篤芳主要參照沈從文的《中國古代服飾研究》:“現在還是有很多人在雕刻中明清不分、唐宋不分,這是需要提高的。像我們這一代人,一定要重視這個問題,不要輕易做一些歷史上的改動,應該像歷史時空復位一樣,讓別人看了以后知曉:那個時代的服裝原來是這樣的!”

《東坡觀硯》這件作品的時代背景是宋代,宋代文人士大夫喜用紗羅在頭上裹出古代的幅巾樣式,稱為“高裝巾子”——“高裝巾子”常以著名文人的名字命名,如“東坡巾”“程子巾”“山谷巾”等。《東坡觀硯》表現的正是“東坡巾”,傳達出宋人平實、含蓄、質樸的內心特質,正好體現了這一特定的歷史階段。

怎樣才能做出自己心中的蘇東坡呢?王篤芳繼續深挖與蘇東坡相關的一切信息。宋代程朱理學教導人們 “存天理、滅人欲”,在其影響下,宋代美學崇尚理性、簡約、清逸典雅的風格。蘇東坡身上集聚了中國文人士大夫的知行精神,同時擁有既入世又出世的兩種處世態度,因此也成為了不少后代人敬仰的人生范式。“吃透”這些背景之后,王篤芳刀下的蘇東坡更像一位尋常鄰家老者,樸素清瘦。他身體前弓,右手端硯臺,左手在下面作勢托扶,雙目微瞇,嘴唇略張,似乎因為拿到一方好硯,發出驚訝的呼聲。為了表現驚嘆之情,人物動態就得格外夸張,作品的各個側面都呈現出不同的扭曲動勢,激動的樣子呼之欲出。

盡管現在距離這件作品完成已經過去近40年了,可真正見到這件作品的人并不多,因為它后來被另一位樂清名人——中國當代國學大師南懷瑾收藏了。1999年,樂清市的一位領導找到王篤芳,說要去香港拜訪南懷瑾先生,想買下《東坡觀硯》以禮相贈,王篤芳欣然應允。2個月后,王篤芳意外收到一封書信,原來是南懷瑾從香港寄來一件書法作品:“有人以刀筆煅煉獄,有人以刀筆啟文明,羨君刀筆開生面,枯木變化作神靈。”經他品題,這件《東坡觀硯》又平添了一分靈氣。

人物題材難,雕刻當代人物更難

“大部分人面對單調的工作,會形成固定的工作心態、工作習慣,工作時按照固定模式不假思索,不加改變,這樣日復一日地重復,難免失去興趣。沒有了興趣,生產出來的東西怎么可能感染別人呢?”

早在王篤芳10多歲的時候,他身上就流露出一股不走尋常路的天性,這一點時常體現在他人生道路中的選擇節點上。其內心不安分的創作沖動,促使他找尋獨特的語言來詮釋,例如傳統仕女題材大多是“麻姑獻壽”“何仙姑”“天女散花”等,但年僅17歲的他就獨具匠心地創作了一個彈琵琶的唐代仕女——《奏》。

1962年,剛畢業的王篤芳被安排進黃楊木雕廠當學徒。這期間,王篤芳雕了很多“三清”“八仙”等傳統類的“規格產品”,但善于思考的他卻一門心思想著做些“不一樣的”。后來,在得到當時當廠長的大哥王篤純應允后,便正式投入創作。根據他的想法,王篤芳希望手中的仕女傳達出不同于常人的感情——古代貴族婦女衣服質地為細膩柔軟的綾羅綢緞,工筆仕女畫一般都以細線為主,多用“人物十八描”中的游絲描或鐵線描,有時也用一些略帶頓挫的釘頭鼠尾描、蘭葉描或折蘆描,眉目毫發更得用細線描繪。這些線條大多是輕靈的、翻卷的,王篤芳則有意采用流暢的線刻,也就是以陰線刻出,猶如畫磚上的線條。這種陌生化的表現手法,并非來自瞬間的靈感,而是緣于多年的知識積累。當時廠子里的人看了都說“這個年輕后生出手不凡”“手法新穎”“創作出了全新的作品”。

后來這件作品完成后,大家都說好似重現了白居易詩中的“低眉信手續續彈”。不過詩人筆下的琵琶女過于哀怨,而王篤芳刀下的琵琶女卻以青春飽滿的精神示人,傳遞出積極向上的精神風貌。不久,這這件作品入選了1964年浙江省二輕廳在北京團城舉辦的浙江工藝美術展覽會。

對于這件作品,王篤芳后來提到,既然老藝人的學藝環境、生存環境和年輕人不一樣,那么兩代人對同一種事物肯定有不同的認識,為什么衣紋非要做成曹衣出水的衣紋?為什么手指非要做成纖纖的蘭花指……因此在實踐中,他不自覺地帶著主觀想法,逐漸摸索出了自己想要的風格。對于風格,王篤芳非常自信:“我們的東西要是拿到外面去,不用標名字人家就能夠看出這是王家的東西。”他認為作品應隨時代、隨作者而異。如果你和他、古人和現代人做的沒兩樣,創作又有什么意義呢?更何況很多時候,現代人在技法、技藝訓練、修為境界等方面還遠遠達不到古人的水平,既然受這些因素的制約,那么另辟蹊徑也是應該被鼓勵的吧!真是難以想象,一個才17歲的年輕人就開始思考藝術個性與恪守規矩的關系問題了。

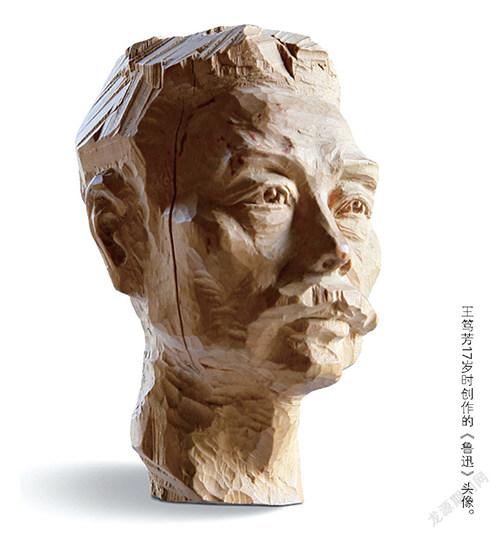

就題材而言,人物比其他都要難,其中當代人物比歷史人物更難,因為歷史人物是靜態的,而當代人物是動態的,大家更熟悉。

1991年夏,艾青作品國際研討會在北京人民大會堂召開。同年春,樂清文聯找到王篤芳,想讓他給詩壇宿耆艾青雕像,“我曾雕過古代詩人如屈原、李白、蘇東坡,但為當代詩人造像,還是頭一回。表現古代詩人,可作恣意想象,隨手萬變,唯求其神。但塑造今人就不一樣了,有照片可作參照,在某種程度上限制了創作者的想象,這就延伸出了一個問題:太似近于媚俗,不似則欺世。如何在似與不似之間把握分寸,成了創作中的一個難題。”后來,他找了一根長20多厘米的上好黃楊木,花了四五天終于完成了艾青的雕像。之后意猶未盡,又雕了兩件同樣大小的頭像。后來,他受邀參加艾青作品國際研討會,當艾青捧著這3尊《艾青》頭像時,反復端詳,連連贊嘆,并以詩回贈:“從你的手指流出了一個我,有我的呼吸,有我的體溫……”這無疑是被雕刻者對雕刻家最大的肯定。

生動易而傳神難

1995年,王篤芳創作了以屈原為主題的第4件作品《楚魂·屈原》,也是他的歷史人物代表作品之一。因為之前已經創作過《屈子問天》《屈原》《國殤》等,所以他想做點不一樣的東西,但在下刀過程中就是找不到感覺——“我感覺最好的時候,雕刀仿佛是貼著人物的靈魂游走的。”

怎樣呈現一個流放鄉野、潦倒失意而又保持忠直品格的屈原呢?于是他放下雕刀,翻看屈原的作品,當讀《漁父》時,內心一下子被觸動了:“屈原既放,游于江潭,行吟澤畔。顏色憔悴,形容枯槁。是的,就是這樣一種形象:一個衣袂飄蕩的人穿過晨霧,彷徨于汩羅江畔,口中念念有詞,不知所云。此人衣衫不整,頭發散亂,雙眼下垂,嘴角緊抿……我的雕刀在木頭上不停地游走。整整兩天兩夜,我都在用雕刀留住心中的形象。雕完之后的夜深人靜的時刻,我忽然有了一種說不出的凄清之感。”

由于王篤芳善于思考、大膽創新,1976年被廠里選派到中央工藝美術學院進修。在這里,他系統地學習了藝術的形式規律,對構圖、透視、結構、解剖等有了更深入的認識。他不僅注重結構,還注重人物的動態關系,學習人體解剖,了解肌肉的位置在哪里……“只有把人的動態關系搞清楚了,做出來的東西才不會出毛病,倘若只是死背硬套,記住肌肉的位置,肌肉是什么形狀……是沒有用的。”王篤芳提倡做民間雕刻的人一定要摸清楚人物的動態關系,這樣做出來的東西才有味道——男性才有陽剛之氣,女性才有柔美之感。

2000年,他準備以“老子”為題材創作一件作品。在未捏泥稿之前,他用石片搗著一團泥巴,在這一過程中,他發現石頭肌理印在泥上有一種大巧若拙的美感。這時靈感出現了,他索性拿石片當刀,塑了一尊“立”而論道的老子。用石片刮出的衣袖、衣衫、胡須的紋理,竟表現出一種寫意的韻味。“我把木雕置于燈下,忽然有了一種老子所說的‘恍兮惚兮的感覺,這種感覺也曾隱約出現過,只是尚未形成一種自覺意識。這下,我像是忽然打開了一片天地,開始用恣肆放縱的刀法來表現一種中國潑墨寫意畫在木雕中的意韻。這件作品后來取名為《老子說道》。”

很多人來到王篤芳的工作室看了之后,第一句話就是:“哦,很傳神!”傳神不同于生動,生動屬于造型層面的描述,傳神則屬于意識層面,生動易而傳神難。王篤芳是怎么做到“傳神”的呢?其實一個人物的傳神,往往不在臉上,一個動態就可以表現出來,甚至一個手指的動作都可以表現出來,例如《東坡觀硯》中東坡身體的前弓、左手作勢托硯之姿。

不拒絕科技,但更強調手作

據王篤芳的大哥講,他10來歲就開始跟父親學藝,最初,父親讓他干一點磨光之類的活兒,直至3年后,他才正式拿起雕刀臨摹作品。在大哥身邊,王篤芳也是先學磨刀技術。磨刀的活兒說簡單也簡單,無非是把磨刀石放平,手要穩。但磨好刀,不是一蹴而就的事。人磨刀時,刀也磨人。一把刀,把人的耐性磨出來之后,人才可以被授以刀法。

以前師父帶徒弟,都是要求從磨刀學起,磨好的雕刀要經過很久的實踐才能慢慢順手,因為刀具重要,用刀的技法更重要,兩者缺一不可。而現在,隨著電動工具和機械的介入,這兩樣東西似乎失去了價值,年輕人不需要學習這些也可以做出或精細、或粗獷的木雕,只要根據需要選擇磨頭就可以了。

1974年,樂清黃楊木雕廠購入了意大利打坯機,工作效率和產量大幅提高。21世紀初,電腦雕刻機也漸漸開始使用,現在也已經基本普及了。工具的變革對黃楊木雕的現狀和未來,影響是好還是壞呢?王篤芳持樂觀態度。他認為,手工勞動是過去科技不發達時出現并存在已久的,是符合當時社會條件的一種必然的勞作方式。隨著社會發展,出現了半機械化、全機械化操作,這說明機械的使用有利于我們的工作,有利于提高效率,所以從這方面講,機器生產是好的社會現象,是社會進步的表現。

有人過分關注手工和機械的區別,似乎手工做出來的東西一定比機器生產出來的好,其實未必。作品最后的成型完全取決于作者的修養,不在于用什么工具——哪怕用很鈍的刀,使用者也有自己的處理方法。現在用機械來雕,也可以雕得玲瓏剔透,有些效果甚至是手工達不到的。

盡管利用機械有千般好處,但王篤芳也強調另外一點:“從事手工技藝的人,永遠不能脫離手的操作,只有這樣,手藝人才有立足之本。”他不認可“機械能夠完全替代手工”的看法:“機械制作跟電腦制作是不一樣的概念,機械指的不是純電腦雕刻,機械的操作仍然需要借助雙手,通過手使用這些刀子、磨頭……因為它們各式各樣,能伸到手到不了的地方。比如做飄帶,過去我們用刀制作,往往容易斷掉,但是用鉆頭一刮——飄起來了!而手工完全做不到這么飄逸,這就達到我心里所想的了。心手相應,機械也能夠實現心手相應!”

王篤芳堅信一點:雖然科技在逐漸代替人手的操作,但不排除總有人會強制自己學習傳統技法。在整個社會都依靠科技的情況下,懶得動手的人會越來越多,這是一種自然現象,可能也是必然現象,但也有一些人——真正從事藝術創作的人不會這么做。不僅黃楊木雕,整個美術設計行業的年輕人都喜歡用電腦設計,美術學院的學生速寫線條不會勾,寫生考察時以相機代替……這在王篤芳看來很不可取:“用相機代替速寫,這是不行的,因為照片直接呈現出來的東西是僵死的,這種現象對藝術來說,是悲哀的。盡管木雕現在可以用機器替代雕刀,可機器還是得用手來拿的,還是得看操作者的手靈不靈,手的技巧還在里面。”手工雕和電腦雕的區別在哪里?就像一幅國畫——原作和印刷品的差異。換言之,這兩種雕法分別滿足藝術作品市場和產品市場的需求。不過外行人要看出它們的差別也不容易,因此市場化產品很大程度上影響了藝術品市場。所以有時候王篤芳會特意強化手工的刀法,特意留出一刀一刀的痕跡,突出人工的感覺。

王篤芳在2002年創作的《黃土高坡》充分傳達了這一理念。吹嗩吶的人被縮短了身長,頭深陷在脖頸中,底座和人物成等分,臉部處理只是把眉目稍微提煉出來,完全不同于傳統的面部塑造,身上更是布滿鬼斧神工般的刀痕筆觸。他的木雕,吸收了現代雕塑的內容,“以少勝多”,有時候人物從一整塊樹根、整片樹皮中露出面目,其他部分都自然地漸隱到樹形中去了。

最近兩年王篤芳正在創作“水滸108將”系列作品。為什么想要制作這個題材呢?他說:“我今年已經70多歲了,我想這“108將”得做上好幾年,做到最后差不多就是我的收官之作了。”完成這樣浩大的工程,不僅需要藝術家很好的眼力、體力,需要飽滿不間斷的藝術熱情,而且對刀法的要求更高——他把這“108將”定為案頭小擺件,體量愈小,創作愈受限制,尤其是人物動態和精神狀態的表現更考驗藝術家的水平。

王篤芳一直有一個“返璞歸真”的想法,隨著認知的不斷進步,技藝的不斷成熟,經驗的不斷積累,風格的不斷形成,促使他對整個從藝過程進行反思和總結。現在他覺得,黃楊木雕可能應該回到最開始的地方去,這樣才能得到更高層次的升華。“原來的黃楊木雕就是這么小,看上去反而精致,現在越做越大,精致的東西反而看不出來了……我想反其道而行,把原來的東西重現給大家。”

不僅他自己注重“動手”,在教授徒弟時,王篤芳也會有意識地強調手作的重要,他希望每個徒弟都要克服惰性,強迫自己學一些手工的技巧。如今,黃楊木雕做了幾十年,他也像父親王鳳祚那樣,做到了心手相應。很多時候他不需要再制作泥稿,而是直接看料下刀,對工具也沒有特殊要求,信手拈來,自成方圓。這才是真正的大師!