“天宮課堂”,余音回響(上)

□文/南京市玄武高級中學 張軍

2021年12月9日15時40分,“天宮課堂”在中國空間站準時開課。“神舟十三號”乘組航天員王亞平、翟志剛、葉光富這3位“站位很高”的老師,給全國青少年帶來了一場精彩絕倫的科學盛宴。此次太空授課結束后,同學們依然很好奇:航天員失重到底是怎么回事?空間站里的健身器材究竟有什么奧妙?空間站為什么不會掉下來?太空轉身實驗能在地球上演示嗎?今天,張老師就和大家聊聊相關話題。

空間站里的航天員真的不受重力嗎

我們的“重力”概念,來自在地球表面的生活經驗。

萬有引力定律告訴我們,任意兩個有質量的物體之間都存在引力,引力的大小與物體質量的乘積成正比,與物體間距離的平方成反比。但是,我們為什么沒有感受到樹木、講臺、公交車對我們的引力呢?因為這個力實在太小了。不過,當你從地面跳起時,地球對你的引力會把你拉回地面。天體間的引力就非常大了,太陽與地球之間的引力可以將直徑為9 000千米的鋼柱拉斷。

用線拴住小球,把它掄起來做圓周運動。此時如果把線剪斷,小球就會飛出去。做圓周運動的物體,必須有一個指向圓心的力來保證,這個力叫向心力。地球繞太陽轉動,向心力是太陽對地球的引力提供的;月球繞地球轉動,向心力是地球對月球的引力提供的;小球繞著你的手做圓周運動,向心力是繩子的拉力提供的。

地球在自轉,帶著地面上的所有物體,包括你、我、高山、大海、高樓大廈,一起繞地軸做圓周運動,這個向心力是地球對我們的引力提供的。

忽略其他次要因素,我們來對地表物體所受的引力做一個簡要分析。

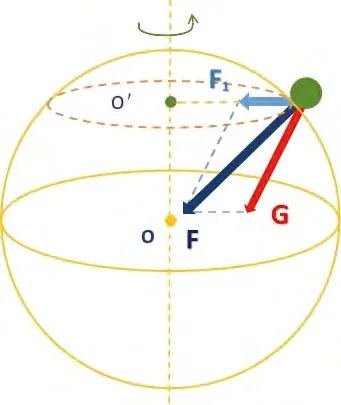

把地球看作球體,則地心O就是球心,O′是物體繞地軸轉動的圓心,F是地球對物體的吸引力,力的方向指向地心O(圖1)。力F產生了兩個效果,一是提供向心力F1,讓物體繞著圓心O′做圓周運動;二是讓物體有豎直向下掉落的趨勢,這個力就是重力G。若把物體放在支撐面上,支撐面阻礙了物體的掉落,并與物體相互擠壓,彼此發生形變。物體要恢復原狀,對支撐面產生壓力;支撐面要恢復原狀,對物體產生支持力,這兩個力其實都是彈力。若把物體系在繩子下端,繩子會阻礙物體的掉落,被拉長的繩子要恢復原狀,對物體產生的彈力就是拉力。

圖1

所以,我們真正感受到的不是“重力”,而是支持力、拉力。蘋果熟了從樹上掉下來、水往低處流等現象,也會讓我們意識到重力的存在。

在談論重力時,要考慮兩種極端情況。一是物體位于南極點或北極點時,圓周運動的半徑為零,不需要向心力,地球對物體的引力都表現為重力,這時物體所受的重力最大;二是物體位于赤道上方時,圓周運動的半徑最大,需要的向心力也達到最大,導致重力達到最小。所以,物體所受的重力大小隨地理位置變化,但質量是不隨地理位置改變的。

有沒有引力都用來提供向心力的情況呢?有的。當同步衛星在軌道運行時,并沒有像板凳、桌面那樣的物體來提供支持力,或者由繩子提供拉力,這時地球對衛星的萬有引力都用來提供向心力,就感受不到重力了。同理,空間站里的人和物,與空間站一起繞地球做近似圓周的運動,地球施加的萬有引力幾乎都用來提供向心力,這時即使把物體放在桌面上,桌面對物體也沒有支持力,當然物體對桌面也沒有壓力。人站立在地板上,地板對人沒有支持力,人對地板也沒有壓力,就好像重力不存在了。這就是我們所說的失重現象,表現為拉力或支持力等于零。

理論上,把空間站和里面的所有物體看成整體,每一個時刻,這個整體中只有一個點(質心)是完全失重的(零重力狀態),其余部分還會受到微乎其微的、難以感受到的重力,即微重力。所以,空間站是微重力環境,航天員所受的重力極其微小,人體幾乎感覺不到。

地面上也能感受到失重和超重,典型的例子是乘坐電梯。電梯開始向上運動時是一個加速過程,地板對我們的支持力大于我們的重力,我們會感覺腿部支撐的重量增加——這是超重現象。轎廂停下的那一瞬間是減速運動,地板對我們的支持力小于我們的重力,人會覺得有點飄,感覺腿部支撐的重量減少了——這是失重現象。

我們可以用彈力測力計吊著物體來模擬電梯的上升過程。由靜止突然向上運動時,拉力大于重力;勻速上升時,拉力等于重力;減速停止運動時,拉力小于重力。

載人航天器在加速升空時處于超重狀態,支持力可能是人體重力的好幾倍,人體的大腦、骨骼、血管、內臟都要經受極限挑戰。過山車上升階段的支持力可達到人體重力的2倍,此時有的人就頭暈眼花甚至嘔吐了。因此,航天員的身體素質必須遠超常人,被選拔后,還要進行4年以上的系統訓練。

過山車往下俯沖時,失重的體驗也比乘坐電梯要明顯得多(圖2)。大型游樂場的離心機和落塔項目的失重體驗更真切。美國、俄羅斯、歐洲等地,還有專門體驗失重的商業服務,一次費用大概幾千美元。

圖2

航天員在地面如何進行失重訓練

在地球上模擬微重力環境,主要有3種設備。

第一是游泳池。航天員在潛水員的協助下,在巨大的游泳池中模擬太空行走和工作(圖3)。充氣馬甲與配重配合,讓浮力和總重力平衡,航天員處于懸浮狀態,感覺類似于太空中的失重。但是,水下懸浮與真正的空間站體驗還是有很大差別:水中動作的受阻感明顯,在空間站里則幾乎感受不到阻力;在水中可以判斷自己是正立、倒立還是傾斜的,但在空間站里,上下、正倒的概念都不存在了。

圖3

第二種是俯沖的飛機。飛機向下俯沖時,航天員會失去支持力和拉力,體驗到失重。飛機軌跡是連續波浪狀的開普勒拋物線,每次訓練時,飛機會飛二三十個拋物線,每個拋物線可以有二十幾秒的失重時間。

第三種是落塔。許多國家都建有落塔,我們的國家微重力實驗室也有一座用于設備測試的落塔,設備從83米高處自由落下,可以獲得3.6秒的微重力時間。

空間站健身器材暗含哪些物理知識

為防止在微重力環境中身體機能嚴重受損,航天員每天必須花一定時間進行鍛煉。

在地球上,哪怕你不鍛煉,肌肉和骨骼也時刻在對抗重力,相當于“鍛煉”一直在進行。我們的鍛煉,很多是在對抗“阻力”中完成的。比如,用啞鈴或杠鈴健身(圖4),對抗的是重力;引體向上,對抗的也是重力;俯臥撐,對抗的還是重力。這些鍛煉方式在空間站全都用不上。但是,在微重力條件下,發生彈性形變的物體依然能產生彈力,物體間擠壓并發生相對運動時依然產生摩擦力,分子間依然有相互作用的引力和斥力,磁極間依然有相互的吸引或排斥,液體的粘滯阻力依然存在……把這些力變成“阻力”,就可以進行鍛煉了。

圖4

把彈力當成鍛煉的“阻力”,是最常用的方法之一。我們在地球上也用克服彈力的方式來鍛煉,比如使用握力器、拉力器訓練力量(圖5)。在空間站,四肢或身體其他部位在拉伸、壓縮、扭曲、彎曲彈力設備(彈簧、彈力繩等)時,會有“用力”的感覺,肌肉和骨骼可以得到鍛煉。航天員的企鵝服中暗藏許多彈力拉帶和調節環,可以使航天員的身體長時間保持一定的張力,也是同樣的原理(圖6)。

圖5

圖6

在地球上,堵住針筒小孔、拉動活塞時會覺得費力,這是空氣壓力造成的。空間站內部也有氣壓,有一種深蹲設備就是利用大氣壓力作為“阻力”來進行鍛煉的。

在空間站利用跑步機進行鍛煉時,需要用馬甲等設備把人拽壓在跑步機的跑帶或滾筒上,這樣肩膀、臀部、腳部才會感覺到壓力和摩擦力,腳才能真正地跑起來。跑步機下面要采取減震措施,以免對儀器設備的正常使用造成干擾。這次太空授課中,王亞平給大家示范了如何使用自行車來鍛煉腿部或手臂(圖7)。自行車內部可以有多種設計,比如使用電磁力或摩擦力作為阻力,用類似于杠桿、齒輪、傳動皮帶的裝置來傳動,阻力大小也可以有多種方法調節。上肢或下肢在騎行時必須固定住,否則反作用力會讓人飄離騎行臺。

圖7

知道了這些原理,我們還可以設計更多的空間站健身設備。

空間站為什么不會掉下來

將瓶裝水舉到高處,放手時,瓶子會掉下來。用繩子拴住瓶口,手拉住繩子,讓瓶裝水在豎直平面內做圓周運動,這時瓶子在高處就不會掉落了(圖8)。

圖8

同樣的道理,空間站以一定的速度環繞地球運動時,也不會掉下來。月亮繞地球運動,不會掉到地球上;地球繞太陽公轉,也不會掉到太陽上。

物體被繩子拉住在空中做圓周運動,繩子的拉力提供了向心力。繃緊的繩子一端由我們的手拉住,另一端由物體在拉著——但是,是什么力把物體向外拉呢?轉動的速度越大,我們感覺向外拉的力就越大,這只“無形的手”就是離心力。離心力是一種虛擬力,沿著半徑方向遠離圓心,使旋轉的物體遠離旋轉中心,但是你找不到施力物體。

想象我們坐在大轉盤上,轉盤轉動時,我們會感覺某種力量想把我們推下圓盤,這就是離心現象。轉速較小時,摩擦力可以提供向心力,人不會被甩離轉盤;轉速變大,所需的向心力也變大,當摩擦力不足以提供向心力時,人就被甩離圓心。我們可以做一個類似實驗,把物體放在轉臺上,快速轉動轉臺時,物體就會被甩出去(圖9)。產生離心力或離心現象的真正原因,是物體自身的慣性。

圖9

離心現象在生活中很常見。洗衣機的甩干筒高速轉動時,濕衣服就會被甩向四周,衣服被筒壁擋住,水從筒壁的小孔中被甩走。轉動雨傘時,傘面上的水珠也會被甩出去。實驗室分離制備生物大分子,核工業進行鈾濃縮,都離不開離心機技術,離心機就是利用離心力進行工作的。

實際上,所有做曲線運動的物體都受到離心力。汽車轉彎時做曲線運動,如果速度太大,也會被“甩”出路面。摩托車賽車手在轉彎時,身體會側向運動軌跡的內側,卻不會倒向地面,因為離心力正在向外側牽引著他(圖10)。

圖10

找一段結實的、伸縮小的繩子,讓繩子穿過一小截PVC管。繩子一端系著質量小一些的物體,比如小瓶瓶裝水;另一端系著質量大一些的物體,如大瓶瓶裝水或多瓶瓶裝水。握住PVC管甩動,讓繩子拉著質量較小的物體做圓周運動。隨著轉速增大,圓半徑增大,離心力也增大——質量較大的重物被繩子從地面拉了起來(圖11)。這表明,離心力隨著轉速增大、轉動半徑增大而增大。

圖11

空間站繞地球做圓周運動時,既受到地球引力提供的向心力,又受到與向心力方向相反的離心力。當二者平衡時,圓周運動是穩定的,空間站既不會遠離地球,也不會掉落。如果空間站的環繞速度變大,離心力就會變大,會導致空間站被甩離地球;如果空間站的環繞速度變小,離心力也會變小,空間站高度就會下降。空間站的軌道高度一般在距離地面400千米附近,在這樣的高度,空間站仍然會受到稀薄空氣阻力的影響,導致軌道半徑不斷減小,如果不進行變軌重回軌道,空間站高度就會不斷下降,最終掉落地面。所以,空間站上必須配備火箭發動機,利用燃料助推,對軌道進行修正。

我們在游樂場坐旋轉飛機或過山車時,也會體驗到離心力。旋轉飛機轉得越快,你就越有被往外甩的感覺。

在地面上能體驗“太空轉身”嗎

“天宮課堂”中,葉光富老師嘗試用不同方法轉身——模仿地面上轉身動作不奏效,采用游泳姿勢不奏效,用嘴吹氣也不奏效,最后采用右臂畫圈圈的方法,終于轉過身了(圖12)。

圖12

太空轉身包含著角動量守恒的知識。初中物理提到的運動一般指平動。平動時,物體上任意兩點運動前后的連線保持平行,比如在平直公路上行駛的汽車、在汽缸中做往復運動的活塞。慣性讓物體具有保持原來運動狀態不變的性質,如短跑運動員跑到終點不能立刻停下來,剎車時司機和乘客會倒向前方,子彈出膛后還可以繼續飛行一段距離,等等。物體的質量越大,慣性就越大,運動狀態就越難以改變。物體轉動時同樣有保持轉動狀態不變的性質,這個性質不用慣性來描述,而是用轉動慣量來描述。

如果沒有額外的力來加速物體轉動或阻礙物體轉動,則物體的角動量守恒,這是自然界的普遍規律。轉動慣量增大,角速度就會減小;轉動慣量減小,角速度就會增大。

讓一位同學雙手各握著一個啞鈴,站到轉臺上,推著他讓他和轉臺一起轉動起來,他便具有了一定的角動量。轉動過程中,讓他把手臂向兩側伸直——質量分布向外側移動,會導致轉動慣量增大,角速度就會減小——他的轉動便慢下來。讓他將兩手向胸前靠攏——周圍的質量向中心移動,會導致轉動慣量減小,角速度就會增大——他的轉動立馬加快。

花樣滑冰運動員需要增大轉速時,會將雙手收縮回來抱到胸前,而要讓轉動慢下來時,則盡量將身體舒展開,也是同樣的道理(圖13)。在空間站里,葉光富老師直觀地給我們演示了這個現象。由于空氣阻力非常小,他身體的轉動顯然流暢得多。

圖13

直升機起飛時角動量為零,升到空中時角動量也應該為零。旋轉的巨大螺旋槳會產生一個角動量,導致機身反轉——產生一個相反的角動量來抵消螺旋槳的角動量。這與葉光富老師在空間站中發生的情況相同——他的上半身左轉時,產生一個角動量;同時他的下半身會隨之右轉,產生一個相反的角動量,來抵消上半身的角動量。

我們也可以設計一個實驗來模擬。讓一位同學站在轉臺上,轉臺施加的支持力與他所受的重力相平衡,相當于沒有重力干擾,他的角動量應當保持零不變(忽略轉臺內部的摩擦)。當他將上半身往左轉時,他的下半身會同時向右轉。如果他的上半身向右轉,下半身就會同時向左轉。讓他將手臂從后向上、向前旋轉起來,他便會慢慢地轉身了。改變手臂的旋轉平面,轉動的快慢會發生變化。讓手臂從前向上、向后旋轉,身體的轉動方向也會改變。

還讓那位同學站在轉臺上,雙手向前伸直,從兩側握住自行車車輪的軸。原先他和車輪、轉臺都是靜止的,現在讓車輪轉動起來,你會發現他慢慢地轉身了!改變車輪的轉動方向,他轉身的方向也改變了(圖14)。

圖14

你明白其中的道理了嗎?葉光富老師旋轉的手臂就相當于這個自行車車輪。

用電動陀螺可以演示類似的現象(圖15),用自行車車輪也可以演示類似的現象(圖16)。

圖15

圖16

實際上,我們騎車時,如果車輪不轉動,單憑兩只車輪支在地面,我們很難在車上保持穩定。當騎車前行,車輪轉動起來,加上手對車龍頭的適當控制,自行車就穩定了。這里面同樣包含角動量的知識。

“天宮課堂”中,葉光富老師用吹氣的方法沒有實現原地轉身。實際上,如果他一直吹氣,還是可以“轉身”的,只不過不是圍繞身體中軸線旋轉,而是上半身向后翻轉。

我們站在地面上能轉身,是靠地面的摩擦力完成的。直升機安裝尾槳,改進旋翼布局,則是為了引進外力,破壞直升機的角動量守恒,從而避免直升機打轉。

在微重力的環境中還有許多有趣的現象,下一期我們接著聊紙花綻放、浮力消失、水球成像等。記住,掃碼觀看實驗視頻!動手體驗,真正讀懂科學現象;地下天上,助你走進科學殿堂。