阿以啟動和解模式,中東能否真正迎來和平?

丁工

2022年2月14日,以色列總理貝內特抵達麥納麥對巴林進行了訪問,這是以色列總理歷史上首次訪問巴林。貝內特也是兩國2020年關系正常化以來到訪巴林的以色列最高級別官員。稍早前,貝內特、赫爾佐格還分別于2021年12月和2022年1月對阿拉伯聯合酋長國進行了訪問,而這同樣是建國后以色列總理和總統首次訪問阿聯酋。由于貝內特此訪時間正值地區局勢緊張、伊核談判緩步推進之際,以色列總理又先后完成對阿聯酋、巴林兩個阿拉伯國家的首訪,雙方之間緩和互動所印證和映射的關系重組就值得細細品讀,這也預示著中東格局進入全面調整期。如今,隨著由阿以矛盾引起地區國家間陣營對抗的弱化,未來是否會有更多的阿拉伯國家與以色列改善關系或者建立外交關系,阿拉伯國家頻繁“試水”,與以色列建交又會對地區局勢產生怎樣的連鎖反應和共振效應,自然就成為國際社會廣泛關注的熱點話題。

自2020年8月以來,在美國“說合”下,阿聯酋、巴林、蘇丹、摩洛哥4個阿拉伯國家相繼宣布同以色列實現關系正常化,隨后以色列還接連同巴林和阿聯酋建立正式外交關系。阿拉伯國家聯盟當前共有21個成員國,其中已經有埃及、約旦、巴林和阿聯酋(毛里塔尼亞雖然在1999年與以色列建立過和保持著一段時間的大使級外交關系,但2010年毛里塔尼亞單方面決定與以色列斷交)4個阿盟會員與以色列全面建交,并在摩洛哥首都拉巴特則設立聯絡處。近些年,部分阿拉伯國家同以色列暗通款曲早已是公開的“秘密”,只是礙于阿拉伯國家的民族感情沒有將窗戶紙捅破罷了。事實上,正如內塔尼亞胡在建交當晚發表聲明時所說,協議的達成是“多年幕后工作”的成果。總體來說,阿拉伯國家與以色列能夠出現一個建交小熱潮,主要是如下幾點原因。

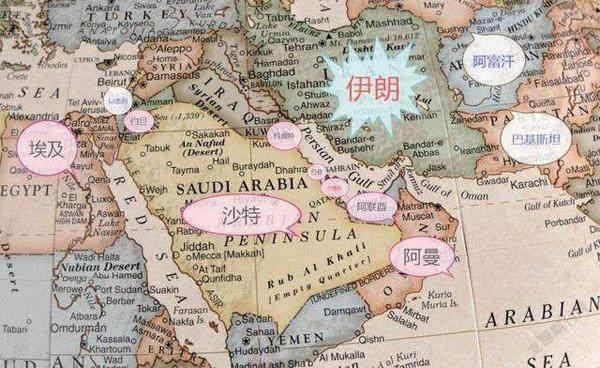

中東大變局后,伊朗利用地緣環境的變化積極進行海外擴張,并增強在東地中海、紅海、波斯灣等國際水域的力量存在。2011年兩艘伊朗軍艦穿過蘇伊士運河進入地中海,隨后停靠在敘利亞港口城市拉塔基亞。2012年由一艘驅逐艦和一艘供給船組成的伊朗艦隊沿著同樣路線行進,在敘利亞另一個港口城市塔爾圖斯停靠。伊朗甚至一度計劃向地中海派遣一支小型海軍艦隊,這項部署將成為伊朗自1979年伊斯蘭革命以來的第三次地中海任務,也表明伊朗在海、陸兩維空間構建起從波斯灣到地中海的“什葉派新月帶”。更重要的是,伊朗不但在敘利亞占有一席之地,還在和美國、阿拉伯國家爭奪伊拉克,現在的伊朗儼然是美國在中東地區最大的麻煩和威脅。毫不夸張地說,伊朗幾乎在從波斯灣、經伊拉克和黎凡特、到紅海沿岸的也門,所有中東熱點問題上均有發言權和影響力。伊朗在敘利亞不斷增加的軍事活動讓以色列“寢食難安”,以色列多次以不能容忍伊朗把敘利亞變成對抗以色列的前沿陣地為由,對伊朗目標進行軍事打擊,但卻依然無法使伊朗收斂在區域內擴張影響的勢頭。同時,與什葉派伊朗不睦、遜尼派掌權的阿拉伯諸國也深切體會到伊朗坐大帶來的安全壓力,伊朗對敘利亞、伊拉克、也門局勢控制力的增強使阿拉伯國家產生芒刺在背、骨鯁在喉的感覺。中東長期流行著“敵人的敵人就是朋友”的地緣政治箴言,而阿拉伯世界和以色列都有共同的敵人伊朗,加之這個敵人帶來的安全威脅又不斷加劇。在此背景下,阿拉伯國家接連與以色列實現關系正常化,既在意料之外,更是情理之中的事。

2月14日,貝內特抵達麥納麥對巴林進行了訪問

特朗普2017年1月入主白宮后,對奧巴馬時期美國中東政策進行較大幅度調整,重新按照地區各國對伊朗的外交政策立場來劃分彼此利益、確立陣營歸屬和敵我關系,并聯合海合會成員國、埃及、約旦8國組建“阿拉伯版北約”,試圖全力打壓伊朗。因此,促成阿拉伯國家和以色列改善關系,結成對抗伊朗的聯合陣線就成為特朗普政府中東政策的主線。拜登上臺后,雖然在對伊朗政策與特朗普有所區別,但卻明確表示認可并將繼續推動特朗普政府促成以色列與阿拉伯國家關系正常化的做法。由此不難看出,無論是以色列和巴林、阿聯酋建交的過程中,還是未來可能會出現以色列新建交國,這中間無時無刻不閃動著美國的身影。隨著美國準備抽身中東,全身心投入亞太,未來美國將會更多依靠地區盟友協助維護地區秩序。推動以色列與部分親美阿拉伯國家間的友好合作關系更加緊密,使兩者共同成為美國對抗伊朗這些反美勢力的左膀右臂,正是美國所希望看到的。事實上,以色列此前已經加入美國和海灣阿拉伯針對伊朗的海軍聯合演習中,以色列警察總長亞科夫·沙巴泰率團抵達阿聯酋進行交流訪問,國防部長甘茨也在訪問巴林期間簽署了一項安全合作協議,內容涵蓋情報、采購、派駐軍官和聯合培訓等多個議題。這就意味著,在阿以一系列歷史性互訪行動之后,曾經相互牽制、彼此掣肘的兩股力量在美國撮合下開始協同對外,由平行分立關系朝向抱團結伴模式轉型。

伊朗在敘利亞不斷增加的軍事活動讓以色列“寢食難安”

美國聯合海合會、埃及、約旦等8國組建“阿拉伯版北約”試圖全力打壓伊朗

阿盟愈發軟弱無力成為“助推劑”。中東是世界上區域一體化程度最低的地區,而阿拉伯國家聯盟作為本區域內最重要的地區性組織,曾在推動多邊合作、維護區域穩定中發揮了突出作用。但近些年受到地緣政治環境變動、美俄對抗加劇,以及巴以問題不斷的邊緣化、內部矛盾重重等因素的影響,阿盟協調作用、國際地位不斷下降。而且,阿拉伯國家是遭受2011年地區劇變沖擊和震蕩最為嚴重的群體,多個阿拉伯國家不是陷入內戰就是政局持續更迭,導致阿盟地區影響不斷減弱。阿盟凝聚力的下降引起成員國離心傾向上升,致使更多阿拉伯國家從自身角度看到國家利益,而不再把阿拉伯世界整體利益置于首要位置。例如,在巴以問題上,特朗普時期美國以犧牲巴勒斯坦人民獨立自由為代價,用所謂“中東和平新計劃”取代“兩國方案”,對以色列給與不遺余力的袒護和支持,眾多阿拉伯國家并沒有基于阿拉伯民族正義事業而采取任何實質行動,阿盟組織也只是從道義層面象征性地表達了不滿。

過去,為了巴勒斯坦阿拉,伯國家堅持制裁以色列,不承認以色列的國家地位,不與之建交并且不允許以色列人入境甚至是過境。如今,有更多的阿拉伯國家已經不需要因顧及民族感情和巴勒斯坦人民的“感受”,而遮遮掩掩地同以色列進行交往。這也引起世人對未來以色列是否會迎來同阿拉伯國家的建交高潮,以及阿以能否實現徹底和解的疑問。回顧此輪阿以關系解凍的發展歷程,就在2020年8月阿聯酋與以色列公布建交決定后不久,時任美國白宮顧問庫什納在接受媒體采訪時就表示,未來三個月內或再有阿拉伯國家和以色列建交。緊接著8月底,時任以色列總理內塔尼亞胡也曾公開表示,目前正與多個阿拉伯國家就關系正常化問題開展“秘密對話”,未來有望達成更多和平協議。而隨后,巴林和以色列的建交行動就明確印證了庫什納和內塔尼亞胡所言非虛。由此可見,如果說阿聯酋是阿拉伯國家在看待以色列身份問題上倒掉的第一張“骨牌”,那么可以肯定,巴林絕對不會是最后一張。不過,就此認為以色列會迎來同阿拉伯國家的建交高潮也為時尚早。

因為阿拉伯國家之間對待以色列還存在許多沒有消弭的分歧,若干阿拉伯國家在沒有形成廣泛共識的情況下就搶先同以色列建交未必有利于阿以實現全面的和平。自1979年埃及和以色列建交,徹底打破阿拉伯世界對以色列的“統一戰線”后,阿拉伯國家對以色列的態度也隨之基本分成三類,即:友好型、敵對型、中庸型。然而,從與以色列或明或暗來往比較密切的阿拉伯國家看,多數都是以同伊朗關系比較緊張,同美國、沙特關系親密的海灣國家為主的中庸和相對友好型。如今,不僅敵對陣營中的敘利亞、伊拉克、黎巴嫩沒有改變對以色列的政策,即便中庸陣營里的突尼斯、阿爾及利亞、利比亞也仍秉持反對態度。退一步說,即便當前海灣國家在阿拉伯世界中處于主導地位,想要在整體上推動阿拉伯世界與以色列關系實現重大突破還存在很大的困難,這點可以從阿拉伯新盟主沙特的做法中窺探出來。

事實上,沙特向來是對待以色列較為溫和的國家之一,也是暗中聯合以色列制衡伊朗最為積極的國家,甚至有外媒報道沙特愿意為以色列襲擊伊朗核設施提供情報和渠道上的便利。然而,在多個阿拉伯國家與以色列建交或者關系正常化后,沙特并沒有正式宣稱改變對以色列的固有政策,其顧慮緣由和戰略考量正在于此。

阿以關系在度過短暫的“小陽春”之后,將再次進入僵持冷凍狀態

再說,盡管多個阿拉伯國家同以色列的和解并未在地區層面引起軒然大波,但在阿拉伯國家內部卻也引發較大反響。一般而言,阿拉伯國家普遍存在著官方立場和民眾情緒的分裂,雖然部分阿拉伯國家政府與以色列關系在改善,但在普通民眾中間仍然存在對以色列這個“異己”的強烈敵視。許多阿拉伯民眾就認為在維護阿拉伯民族共同利益上不能因局部因素干擾而妥協退讓。若干阿拉伯國家根據《亞伯拉罕協議》結束對以色列的孤立,打破巴勒斯坦獨立建國取得實質性進展后再與以色列建交的約定立場,是對整個阿拉伯族群利益的“出賣”和“背叛”。因此,某些國家即便希望改善同以色列的關系,也需要適當顧及一下國內民意情緒和主流傾向。

可以預計,未來不久應該還會有阿拉伯國家與以色列建交,但阿以關系在度過這個短暫的“小陽春”之后,將再次進入僵持冷凍狀態,繼續回歸“不戰不和”原有格局,距離徹底實現和解仍然還有很長的路要走。盡管如此,阿以之間開啟建交和解模式還是符合時代潮流和地區人民總體利益的,相信還會有越來越多的地區國家加入到促進阿以真正實現全面和平的行動中來,當然也必須承認該過程無疑將充滿曲折和不確定性。但有一點可以肯定,那就是隨著美國戰略重心東移已成定勢,地區局勢正重新“洗牌”,影響巴以局勢的外力因素持續疲弱,促使巴以沖突將朝著限定為“雙方化”方向演進,地區戰略格局和主要矛盾發生變遷的背景下,即便有更多的阿拉伯國家與以色列建交,也難以在地區事務中激起太多的浪花,更不可能立即引發地區大規模的武裝沖突。

責任編輯:侯??琳