虛擬情景互動訓練對注意障礙腦卒中患者上肢運動功能的影響

腦卒中患者發病后留有不同程度的功能障礙

。認知障礙可導致患者注意力、判斷力、記憶力和交流能力等退化,其中注意障礙的存在不易被察覺,患者在進行訓練時易出現走神、呼應延遲、訓練緩慢等表現,降低了患者學習能力和工作效率

。認知功能障礙和肢體功能障礙往往合并出現,因此如何提高注意障礙腦卒中偏癱患者的康復訓練效率,是臨床研究的熱點。虛擬現實(virtual reality, VR)技術近年來逐漸應用于康復領域

,患者在虛擬場景中不斷重復進行有效的訓練,可提高功能鍛煉的效果

。研究表明,VR訓練可使患者上肢運動功能顯著改善

,對腦卒中患者運動功能的康復有極大幫助

。虛擬現實技術包多種不同的設備,本研究采用虛擬場景互動訓練(Virtual Scenario Interactive Training)。本研究旨觀察虛擬場景互動訓練與常規康復訓練結合應用,對腦卒中伴注意障礙的偏癱患者上肢運動功能的影響,同時觀察其對注意力的改善效果,為提高腦卒中偏癱患者治療效率和精準高效康復提供臨床依據。

它是一個時間段的專題組畫,鄭軍里為求得創作的系列性,在畫面的尺寸上是有所統一和控制。在不大的畫面中處處皆有游跡所到。鄭軍里有過硬的筆頭能力,造型和筆墨都如此,所以在一個新環境和新視覺里,即能爆發出信手拈來的輕松感和創造力,這種創造有很多的神來和趣味。這種神來和趣味在畫甘南的這批畫里依然有和暢的表現。

1 資料與方法

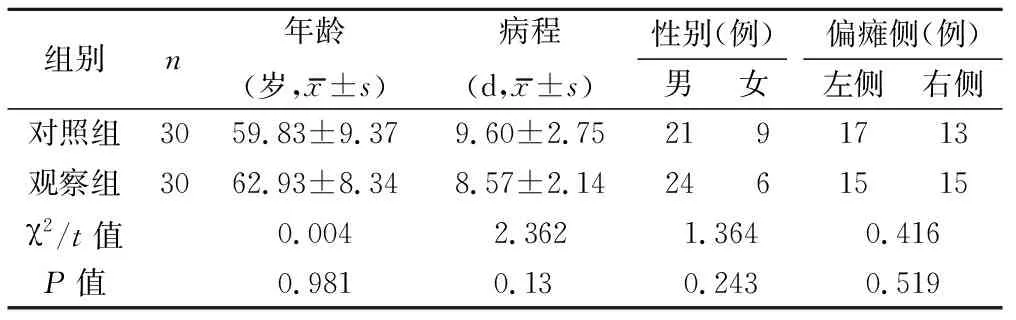

1.1 一般資料 選取2017年1月~2018年12月在北京友誼醫院康復科、神經內科住院及門診治療的腦卒中患者60例,均符合1995年全國第4次腦血管病學術會議修訂的腦卒中診斷標準,并經頭顱CT或MRI證實。納入標準:首次發病,病程3個月內;年齡30~80歲,生命體征穩定,意識清楚,可配合研究;蒙特利爾認知評估量表(Montreal Cognitive Assessment, MoCA)評分20~26分,其中“注意”評分≤2分;患側上肢徒手肌力評定(Manual Muscle Testing, MMT)結果≥2級;患側上肢肌張力改良的Ashworth分級(Modified Ashworth Scale, MAS)≤2級。排除標準:老年癡呆,有嚴重行為問題或精神錯亂者;嚴重認知障礙(MoCA<20分),不能配合訓練;各種疾病致上肢關節直接損傷導致的疼痛、活動受限;伴有心、肺、肝、腎等重要器官衰竭、惡性腫瘤、病情不穩定者。有明顯視聽障礙。剔除或脫落標準:患者在試驗過程中突然嚴重并發癥;腦血管疾病復發;患者在試驗過程中因各種原因出院或轉院導致無法繼續試驗;患者家屬或患者本人不愿繼續進行試驗。所有患者均簽署知情同意書。本研究經首都醫科大學附屬北京友誼醫院醫學倫理委員會審批通過,批件號:2015-P2-092-01。 本研究為單盲隨機非藥物干預臨床試驗。將所有入組患者編號,采用SPSS 19.0統計分析軟件生成的隨機數列進行隨機分組。樣本量計算α(檢驗水準)=0.05,1-β(檢驗效能)=0.9,采用研究所需的樣本量計算公式算得結果,觀察組30例、對照組30例。2組患者的年齡、性別、病程、偏癱側等一般資料均無統計學差異,見表1。

1.2 方法 2組所有患者均接受物理因子治療和常規康復訓練。物理因子治療包括三項,每項每次20min,每日1次,每周5d,共4周;常規康復訓練對照組每日40min,觀察組每日20min,所有患者的訓練每日1次,每周5天,共4周。觀察組在上述訓練同時還接受虛擬場景互動訓練,每次20min,每日1次,每周5d,共4周。所有患者每日訓練總時長均相同。

1.2.1 物理因子治療 ①神經肌肉電刺激治療:刺激位點分別在斜方肌上部纖維;三角肌中束、后束;肱三頭肌及腕背伸肌,刺激強度為可引起肌肉收縮。②氣壓式循環治療:治療儀從患側肢體遠端向近端施加單向壓力循環,壓力為50mmHg。③腦循環功能治療儀:頭戴式磁療帽包括5個磁塊和2個低頻電極,磁塊分別位于額頭,兩側太陽穴和兩側枕骨后側,低頻電極置于兩側顳骨乳突。

1.2.2 常規康復訓練 ①輔助主動運動:輔助患者按正確運動模式進行上肢不同方向伸展動作,令患者在運動中跟隨治療師的力量適當發力,避免強化異常運動模式及異常肌張力的升高。②促進分離運動:針對患者運動表現,采用Bobath療法等易化技術引導患者主動運動。運動中輔助控制遠端關節,強化近端關節的控制能力。③實物訓練:借助滾筒、球等道具控制前臂,引導肩胛帶和上肢向前方伸展,使分離運動更充分。借助木釘等道具訓練患者手指開合、對捏等動作。④非患側訓練:指導患者充分利用非患側上肢進行輔助活動,在活動中調整非患側上肢與軀干的對線關系。提高非患側肢體在日常生活動作中的表現。

1.2.3 虛擬場景互動訓練 采用北京蝶和醫療科技有限公司Doctor Kinetic動能醫生情景互動系統(型號:DK-standard標準版)進行虛擬場景互動訓練。首次訓練前由兩名經驗豐富主治醫師對患者進行康復評定,根據評定結果選擇不同訓練情景及運動模塊。患者在信號采集窗口前取坐位或立位,治療師根據評定結果設定個性化運動處方,即選擇特定的訓練動作,并調整難易程度。訓練任務難度等級越高,對患者動作完成的要求越高。訓練動作包括:①基礎動作,如肩部推舉、水平外旋、前屈外展、斜向外展/內收、抱手上舉、手臂劃船等;②協調訓練,如環繞動作(8字、整圓、三角形等)、前伸夠取動作等;③場景游戲,如切水果、射箭、拼圖等。訓練開始后,即在顯示屏上呈現虛擬互動環境畫面,畫面包括虛擬場景以及動作提示符,同時播放游戲背景音樂及提示音,當動作完成正確時會播放鼓勵音效。訓練中無實物操作,患者需根據屏幕上出現的任務要求完成相應動作。訓練結束后,屏幕上即顯示本次任務的得分,患者可根據得分了解本次任務的完成度,并與前次訓練進行比較。患者可在虛擬場景互動訓練中完成上肢各關節多方向運動,訓練形式和內容相對傳統康復更具趣味性。

2011年,中海達各項業務全面提升。在國家部分基礎建設投資項目停工,行業受到較大影響的情況下,中海達高精度GNSS測量型產品仍然取得快速增長,2011年實現營業收入21042.61萬元,比上年增長27.70%。

1.3.5 改良Barthel指數(Modified Barthel Index, MBI) 本研究選用MBI量表,評定包括10項評估內容,總分100分。

所有患者均完成了全部治療,研究過程中所有患者均未出現任何不良反應,未發生任何嚴重不良事件,無剔除或脫落病例。研究結果顯示2組患者經過4周治療,MoCA、FMA-UE、MAS、MBI、綜合反應控制商及綜合注意力商評分均較治療前明顯提高(

<0.05),且觀察組各項評分均較對照組提高(

<0.01),見表2~7。

貴州魂:這是對貴州獨有的古生物化石的贊謂,雖已超出色彩的范圍,卻是貴州觀賞石資源中的特色品種,是貴州具有獨特性和唯一性的觀賞石資源,具有古生物生命演化的神韻,是許多博物館爭相收購的鎮館之寶。貴州省古生物化石資源豐富,但急需加強保護和有效進行開發利用。

1.3.3 運動評定量表(Motor Assessment Scale, MAS) 本研究采用MAS,該量表由8個功能活動項目和1個肌張力的評定構成,每個項目從0分~6分,共7個等級,6分為功能最佳。本研究選用第6項(上肢功能)、第7項(手部運動)和第8項(手的精細功能)作為觀察指標,總分18分。

1.3.2 Fugl-Meyer評定量表上肢部分(Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity, FMA-UE) 本研究采用FMA-UE,共33項,最高總分66分。

1.3.4 試聽整合持續作業注意測試(Integrated Visual and Audio Continuous Performance Test, IVA-CPT) 測試共分4部分,均為電腦操作,包括測試前準備、預測試、正式測試和恢復性測試。測試過程20min,測試中以圖像或聲音形式無序交替提示數字“1”和“2”,患者需在看到或聽到數字“1”時點擊鼠標左鍵,遺漏或錯誤的點擊將被軟件自動記錄。測試包括16項內容。本研究選用綜合反應控制商、綜合注意力來評定注意力。

1.3.1 MoCA 從交替連線測驗、視空間與執行功能、命名、記憶、注意、復述、延遲回憶和定向等11項內容對人的8個認知領域(包括注意、執行、記憶、語言、思維、計算等)進行評估,滿分30分。

由模態分析結果得知,影響構件振動特性的主要是低階模態,所以本文選取前6階固有模態。其前6階固有模態的頻率如表1所示。從分析結果中可以看出,其1階固態頻率為438.28Hz,而機器工作時穩定轉速為2 000r/min即33.33Hz,達不到其一階固有頻率,更加達不到往后的更高階固有頻率,說明經編機正常作業時連桿架不會產生共振。

1.3 評定方法 本研究為單盲試驗,觀察指標的評定由專人負責,評定人員對患者的分組情況不知情。治療前及治療4周后對所有患者進行評定,具體方法如下。

2 結果

文學作品在浩瀚的文獻中占有極其重要的地位,在大多數公共圖書館的館藏中也占有相當大的比重。編目機構在采用《中圖法》來組織處理文學作品的歸類時,歷來存在下列四個方面的問題。

3 討論

本研究首次同時評價了患者上肢運動功能和注意力的改善。結果表明,虛擬場景互動訓練對伴注意障礙腦卒中偏癱患者上肢運動功能的提高有顯著療效,并能同時促進患者注意障礙的恢復,療效顯著。患者經過4周治療后,觀察組效果均優于對照組。

VR所提供的虛擬場景互動服務可以最大限度地利用現有資源和運動模式,通過互動技術制定更有針對性的新治療策略

,可增加治療的趣味性以激勵患者積極參與訓練

,被認為是一種很有前途的腦卒中康復治療技術

。VR技術應用于康復治療的作用機制主要為三個關鍵環節,即重復、反饋和動機

。習得一項新技能需以重復為前提,并從重復中及時獲得反饋,患者即可獲得并維持繼續運動的動機水平并更好地習得一項新技能

。虛擬場景互動訓練系統提供了更豐富的重復性訓練動作,次數可達傳統手法訓練數倍,這種單位時間內高頻次的訓練可引起神經可塑性的改變,進而影響大腦皮層的重組

。有研究在神經可塑性機制的探討中表明,有針對性的運動可以使大腦運動皮層興奮性增強,并影響軀體在腦部的映射區面積,這些運動所致的改變,使新的神經突觸連接隨即出現動作

。其他研究表明,健、患側共同參與的訓練動可使雙側皮層的激活區域均有增加,皮層興奮區域面積的增加與偏癱患者上肢運動功能的恢復呈正相關

。本研究中,觀察組患者在單位時間內進行了多次反復的運動訓練,并得到系統即時給予反饋,使患者高度集中注意力完成相關訓練任務,繼而引起中樞神經系統活動性的改變,使皮層激活區域增加,促進運動功能以及注意力的恢復。

傳統康復治療過程中,治療師通過專業手法、技術及各種理療設備糾正患者的異常運動模式、引導正確運動模式并幫助患者緩解異常感覺及疼痛等不適感

。偏癱患者上肢功能訓練是康復治療的重點和難點之一,目前可行的治療方法較多,但缺乏有針對性的特效治療手段

。傳統康復治療的訓練過程較簡單、枯燥,患者在訓練中易出現疲勞和負面情緒,且注意力很難集中,以致康復訓練的依從性和效果較差

。虛擬場景互動訓練可提供清晰的視覺和聽覺反饋,大量重復性的運動可增強神經可塑性的變化,訓練中的任務項目多需全身多部位肌肉參與,更利于運動功能以及協調性的恢復

。訓練系統中的游戲更具趣味性,能夠調動患者對運動的興趣,提升訓練的積極性

。

本研究中,觀察組訓練效果優于對照組,其原因可能為:①訓練量的差異。觀察組患者訓練中有固定的休息時長,且在相同的治療時間內,動作重復次數遠多于傳統手法治療;②對訓練內容掌握和理解的速度。在訓練中,屏幕上模擬的場景直觀呈現了動作提示要求,無需治療師解釋說明即可馬上理解。訓練系統在視覺和聽覺上提供了充分的反饋信息,使患者能在動作完成前、后及時得到反饋;③訓練興趣的差異。互動系統中的虛擬場景和部分訓練方式在現實生活很難真實重現,如射箭、劃船等動作。偏癱患者在訓練中可充分感受運動帶來的樂趣,在訓練中完成任務時精力高度集中,甚至不感疲勞和枯燥;④注意力集中程度的差異。在單純注意力訓練時,患者需完成一系列重復動作并對視覺、聽覺等刺激做出相應的反應。虛擬場景互動訓練直接產生視覺、聽覺刺激,在上肢功能訓練的同時,對注意力進行直接訓練,使患者的注意力更集中。

綜上所述,虛擬場景互動訓練對腦卒中偏癱患者上肢運動功能的恢復有顯著療效,在運動功能提高的同時還可有效改善患者的注意力,可顯著提高伴隨注意障礙的偏癱患者的治療效率。本研究存在一定的局限性,本研究未對患者的療效進行長期觀察,今后將對訓練療效的遠期效果做進一步研究,逐步細化VR訓練的治療強度以及訓練方式,并對VR技術中涉及的其他訓練設備及相關訓練方法進行研究,為精準康復提供臨床依據。

[1] 白利明,李新平,邱卓英,等.運用世界衛生組織殘疾評定量表2.0評估老年腦卒中患者整體功能狀態[J].中國康復理論與實踐,2019,25(9):1000-1003.

[2] 蔣燕,劉安諾,劉鴻雁,等.腦損傷患者注意障礙評定方法及治療進展[J].山東醫藥,2018,58(27):90-93.

[3] Azouvi P, Arnould A, Dromer E, et al. Neuropsychology of traumatic brain injury: An expert overview[J]. Rev Neurol (Paris). 2017, 173(7-8):461-472.

[4] 孟琳,黃丹,劉洪紅,等.腦卒中康復治療新技術研究進展[J].中國現代神經疾病雜志,2017,17(3):171-175.

[5] 胡艷群,李斌,王蛟顏,等.短期虛擬現實康復訓練聯合認知干預對老年腦卒中偏癱患者運動功能、Lovett肌力分級及生存質量的影響分析[J].中國醫學前沿雜志(電子版),2018,10(8):97-101.

[6] 梁明,竇祖林,王清輝,等.虛擬現實技術在腦卒中患者偏癱上肢功能康復中的應用[J].中國康復醫學雜志,2013,28(2):114-118.

[7] Carregosa AA, Aguiar Dos Santos LR, Masruha MR, et al. Virtual Rehabilitation through Nintendo Wii in Poststroke Patients: Follow-Up[J]. Stroke Cerebrovasc Dis. 2018, 27(2): 494-498.

[8] 王晶,衛哲.虛擬現實技術結合注意力訓練法促進腦卒中功能康復的研究[J].中華腦科疾病與康復雜志(電子版),2019,9(5):267-270.

[9] Norouzi-Gheidari N, Hernandez A, Archambault PS, et al. Feasibility, Safety and Efficacy of a Virtual Reality Exergame System to Supplement Upper Extremity Rehabilitation Post-Stroke: A Pilot Randomized Clinical Trial and Proof of Principle[J]. Int J Environ Res Public Health. 2019, 17(1):113.

[10] Saywell N, Taylor N, Rodgers E, et al. Play-based interventions improve physical function for people with adult-acquired brain injury: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials[J]. Clin Rehabil. 2017, 31(2):145-157.

[11] Riva G, Serino S. Virtual Reality in the Assessment, Understanding and Treatment of Mental Health Disorders[J]. Clin Med. 2020, 9(11):3434.

[12] 孟九菊,徐小丹,張華,等. 虛擬情景互動訓練對老年人跌倒風險的干預效果研究[J].中國康復,2020,35(1):43-46.

[13] 周人龍,王強,李響,等.情景互動結合器械輔助核心肌群訓練對改善偏癱患者步行功能的療效觀察[J].中國康復,2020,35(5):236-239.

[14] 張曉杰,練濤.腦卒中病人注意障礙特點及非藥物治療方法的研究進展[J].中西醫結合心腦血管病雜志,2020,18(7):1082-1085.

[15] Maggio MG, Latella D, Maresca G, et al. Virtual Reality and Cognitive Rehabilitation in People With Stroke: An Overview[J]. Neurosci Nurs. 2019, 51(2):101-105.

[16] Nudo RJ. Recovery after brain injury: mechanisms and principles[J]. Front Hum Neurosci. 2013, 7:887.

[17] Kimberley TJ, Samargia S, Moore LG, et al. Comparison of amounts and types of practice during rehabilitation for traumatic brain injury and stroke[J]. Rehabil Res Dev. 2010, 47(9):851-862.

[18] Nudo RJ. Adaptive plasticity in motor cortex: implications for rehabilitation after brain injury[J]. Rehabil Med. 2003, 35(41 Suppl):7-10.

[19] Wieloch T, Nikolich K. Mechanisms of neural plasticity following brain injury[J]. Curr Opin Neurobiol. 2006, 16(3):258-264.

[20] Kleim J. Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage[J].Speech Lang Hear Res.2008, 51(1):S225-S39.

[21] Mekbib DB, Zhao Z, Wang J, et al. Proactive Motor Functional Recovery Following Immersive Virtual Reality-Based Limb Mirroring Therapy in Patients with Subacute Stroke[J]. Neurotherapeutics. 2020, 17(4):1919-1930.

[22] 曲慶明,炊娟霞,趙玉偉,等.下肢康復機器人訓練對腦卒中患者運動功能恢復的影響[J].中外醫療,2018,37(34):20-22.

[23] Winstein C, Varghese R. Been there, done that, so what's next for arm and hand rehabilitation in stroke?[J] NeuroRehabilitation. 2018, 43(1):3-18.

[24] 王靜,于紀魁.虛擬現實技術結合作業治療對腦卒中患者肢體功能及步行能力的影響[J].中國臨床醫生雜志,2017,45(10):27-29.

[25] 賴麗萍,黎冠東,胡榮亮,等.經顱直流電刺激聯合任務導向性訓練對腦卒中偏癱上肢功能的影響[J].中國醫學創新,2019,16(5):1-5.

[26] 區瑞慶,楊媛樂,陳麗秋.虛擬現實技術結合任務導向性訓練對腦卒中偏癱患者上肢功能的影響[J].中國醫藥科學,2020,10(10):180-183.