高級別宮頸上皮內瘤變錐切術前后中醫證候演變規律

吳冬梅,劉用誠,劉倩,龔婷婷,陳秋燕

(福建中醫藥大學附屬第二人民醫院,福建 福州 350003)

宮頸上皮內瘤變(cervical intraepithelial neoplasia,CIN)是浸潤性宮頸癌的前期病變,分為低級別鱗狀上皮內病變(low-grade squamous intraepithelial lesion,LSIL)和高級別鱗狀上皮內病變(high-grade squamous intraepithelial lesion,HSIL),HSIL 包括CIN 3和大部分CIN 2。現代宮頸癌篩查是以早期檢出HSIL進行阻斷治療為目標,但是,HSIL 行宮頸錐切治療后,仍存在復發、進展風險[1-2],如何提高HSIL 治愈率一直是研究熱點。中醫藥在HSIL術后的輔助治療中,有獨特優勢。本研究以CIN 3 為研究對象,將陰道鏡成像引入望診,探討CIN 3 宮頸錐切術前后中醫證的分布及證候演變規律,為中醫藥防治本病提供理論依據。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選 取2018年7月1日—2019年7月1日在 福建 中醫藥大學附屬第二人民醫院就診的婦女,組織病理檢查確診為CIN 3,首次行宮頸錐切治療,且錐切切緣陰性的患者。手術治療后規范隨訪2年(治療后1、3、6、12、24 個月),隨訪終點為復發、治愈。術后切緣陰性,6 個月后再次發現宮頸上皮內病變為復發;術后24 個月未發現病變為治愈[3]。共選取病例50 例,其中復發組12 例,均在術后6 個月確定復發,年齡43~60 歲,平 均(50.22 ± 3.64)歲;治 愈 組38 例,年齡41~60 歲,平均(48.47 ± 5.93)歲;復發率24.00%。兩組年齡比較差異無統計學意義(P=0.275),具有可比性。本課題經福建中醫藥大學附屬第二人民醫院醫學倫理委員會審核并批準,審批號:SPHFJP-K2019052-02。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準

參照2014 版WHO 女性生殖系統腫瘤中宮頸病變分類標準[4]。HSIL:細胞核極性紊亂,核漿比例增加,核分裂象增多,異型細胞擴展到上皮下2/3 層甚至全層,p16在上皮大于2/3層面內呈彌漫連續陽性。CIN 3級:包括重度異型和原位癌,病變細胞占據2/3 層以上或全部上皮層,細胞核增大,核膜不規則,核深染,細胞極性紊亂。

1.2.2 中醫診斷標準

參照《中醫婦科學》[5]“帶下病”診斷結合《中醫病證診斷療效標準》[6]擬定本病辨證分型。并結合前期研究研制的陰道鏡影像表征證候望診調查表將濕熱證陰道鏡下征象納入辨證資料:宮頸分泌物色黃或膿性,宮頸病變部位顏色鮮紅,質脆、易觸血,宮頸病變部位血管顏色鮮紅、質地可以為細小、點狀[7-8]。

1.3 納入標準

經宮頸三階梯診療程序篩查,確診為CIN 3 的患者,首次接受規范宮頸錐切,簽署知情同意書者。

1.4 排除標準

妊娠期及哺乳期婦女;合并嚴重的心血管、肝、腎和造血系統等疾病及精神病患者;有明顯兼夾證或合并癥者,或資料不全等影響統計者。

2 方法

2.1 證候分析

所有研究對象經中醫辨證分為脾虛濕熱證、肝郁濕熱證、陰虛夾濕熱證、脾虛證、肝郁證和腎陰虛證。由一位中醫主任醫師于術前和術后3、6、12、24 個月依據辨證標準進行中醫辨證,制成臨床辨證表,將患者進行分類。

2.2 陰道鏡影像表征調研

應用前期研究研制的陰道鏡影像表征證候望診調查表,由同一位宮頸病變主任醫師對符合納入標準的病例于術前和術后3、6、12、24 個月進行陰道鏡檢查,并規范填寫陰道鏡影像表征證候望診調查表,包括宮頸分泌物的量、色、質、味;宮頸的形、色、質、血管狀態;轉化區的形態、醋酸白及碘染色后宮頸色、質,宮頸異常血管等。

2.3 統計學方法

應用統計軟件SPSS22.0 對數據進行錄入及統計學處理。對中醫證候進行頻數、比例分析。采用行×列表卡方檢驗,選擇Z-檢驗Bonferroni 法,對宮頸錐切術前后各中醫證候構成比進行比較。

3 結果

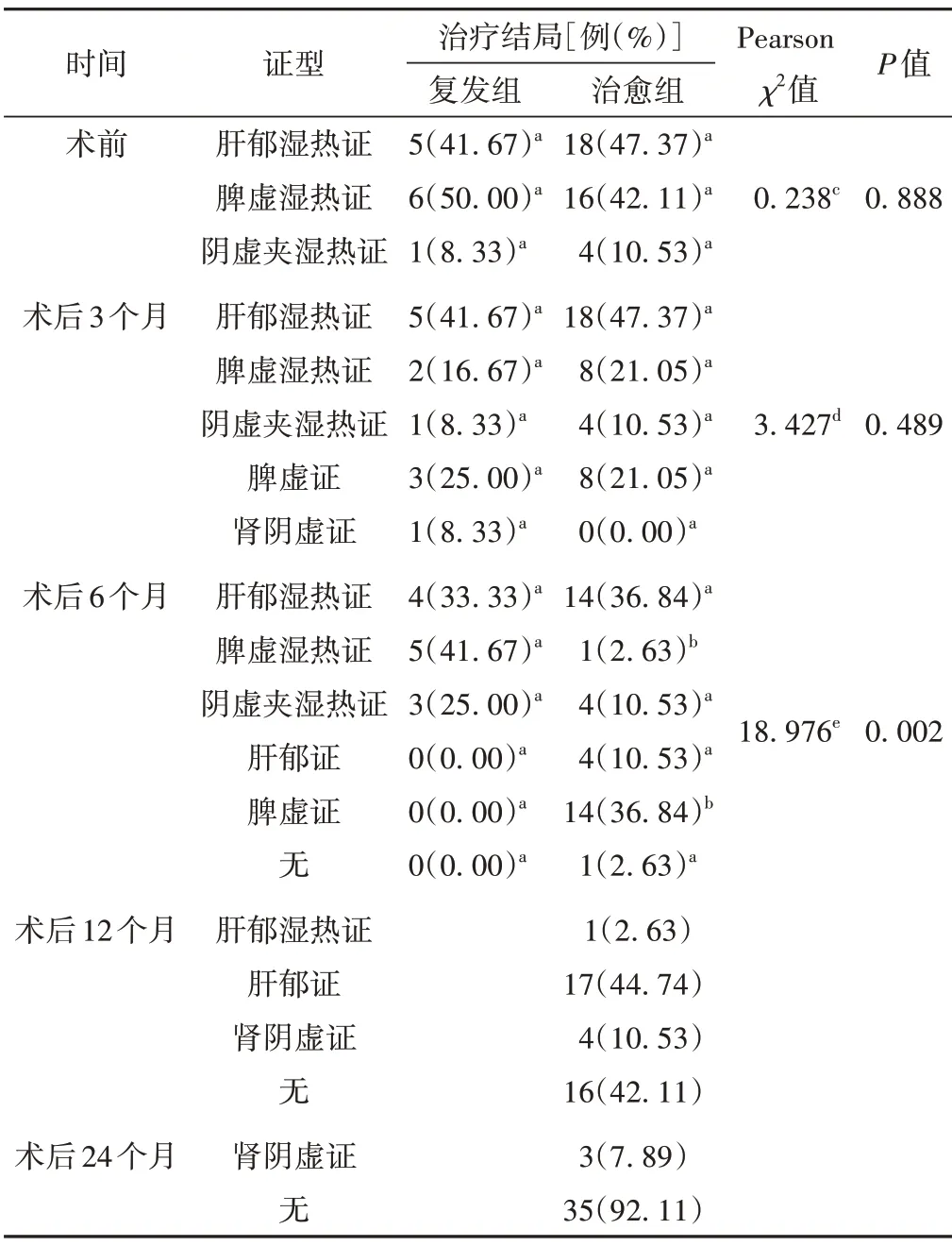

3.1 復發組、治愈組不同時段證候特征分布比較

兩組證候術前及術后3 個月分布差異無統計學意義(P>0.05),均為脾虛濕熱證、肝郁濕熱證、陰虛夾濕熱證。但術后6 個月兩組證候分布有統計學差異(P<0.05),復發組為脾虛濕熱證、肝郁濕熱證、陰虛夾濕熱證,而治愈組為肝郁濕熱、脾虛證、陰虛夾濕熱證為主。見表1。

表1 不同時段復發組和治愈組證候分布

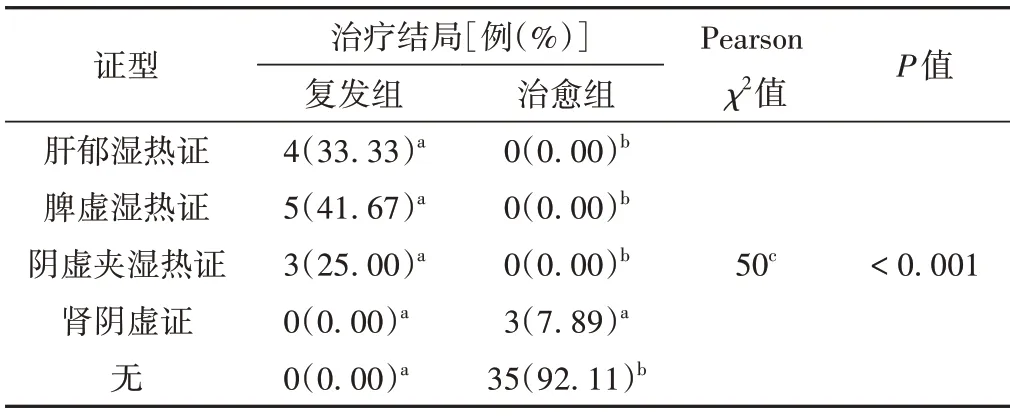

3.2 復發組、治愈組治療結局證候特征分布比較

復發組和治愈組的證候分布有統計學差異(P<0.001)。復發組證候以脾虛濕熱證、肝郁濕熱證、陰虛夾濕熱證,與術前相比差異無統計學意義(P>0.05)。治愈組以正常證候者為主,占92.11%,腎陰虛證占7.89%,與術前相比有統計學差異(P<0.001)。見表2。

表2 隨訪終點復發組和治愈組證候分布

3.3 復發組、治愈組相同證候演變分析

術前為脾虛濕熱證,復發組(6 例)至觀察結局為脾虛濕熱證5 例(83.33%)、陰虛夾濕熱證1 例(16.67%);治愈組(16 例)演變規律:術后6 個月為脾虛證14 例(87.5%)、脾虛濕熱證1 例(6.25%)、正常證候1 例(6.25%),術后12 個月和24 個月均演變為正常證候。

術前為肝郁濕熱證,復發組(5 例)至觀察結局為肝郁濕熱證4 例(80%)、陰虛夾濕熱證1 例(20%);治愈組(18 例)演變規律:術后6 個月為肝郁濕熱證14 例(77.78%)、肝郁證4 例(22.22%),術后12 個月為肝郁證17 例(94.44%)、肝郁濕熱證1 例(5.56%),術后24個月均演變為正常證候。

術前為陰虛夾濕熱證,復發組僅1 例至觀察結局為陰虛夾濕熱證;治愈組(4 例)演變規律:術后6 個月為陰虛夾濕熱證,術后12 個月為腎陰虛證,術后24 個月腎陰虛證3例,正常證候1例。

4 討論

CIN 是預防宮頸癌發生的重要靶點,早期檢出HSIL 進行宮頸錐切治療是目前主要治療方式,但是宮頸錐切術后病變殘留和復發的比例為5.5%~31.6%,這是病變進展的危險因素[1-2]。中醫學對腫瘤發生發展的“正虛邪實”理論,獨特的臨床辨證思維和多成分、多靶點的治療作用,在CIN 防治方面極具優勢。CIN屬于“帶下病”,最常見的證候要素是濕熱,濕熱內蘊為主要證候[9-12]。探討宮頸上皮內瘤變錐切術前后中醫證候演變與治療結局關系,可以為CIN 的中醫藥防控提供理論依據,改善CIN 治療預后,但目前這方面研究未見報道。

CIN 臨床癥狀不顯著,甚至有的患者“無證可辨”,是限制中醫藥在CIN 領域研究和應用的瓶頸。筆者前期研究將陰道鏡成像引入CIN 望診體系,為CIN 辨證獲取客觀、準確、特征性的辨證資料,為CIN 中醫藥研究的規范化奠定了基礎[8]。CIN 在宮頸的局部生理病理變化比全身癥狀出現得更早,也更能準確、客觀地反映病變的實質。陰道鏡采集的宮頸局部望診資料,能更準確、客觀地反映CIN的病理實質。

本研究結果顯示:復發組、治愈組的證候術前分布差異無統計學意義,均為脾虛濕熱證、肝郁濕熱證、陰虛夾濕熱證,復發組脾虛濕熱證和肝郁濕熱證占91.67%,治愈組脾虛濕熱證和肝郁濕熱證占89.48%。提示濕熱證是CIN 的主要證候,CIN 的證候以濕熱為主線,可以兼夾脾虛、肝郁、腎虛等。這與已有的文獻研究結果一致,現代學者已報道的關于CIN 中醫證型分析中,濕熱證是最常見證型[9-12]。

復發組、治愈組治療結局證候特征分布比較顯示:復發組證候與術前相比差異無統計學意義,隨時段未發生證候演變,仍然為脾虛濕熱證、肝郁濕熱證、陰虛夾濕熱證。治愈組以正常證候者為主,占92.11%,腎陰虛證占7.89%,未見濕熱證素,提示濕熱祛除,是CIN 治愈的標志,預示疾病向良性轉歸,濕熱盤踞是CIN復發的標志,預示病變的不良進展。

本研究結果顯示,復發組、治愈組的證候演變,術后3個月尚未顯示有差異;至術后6個月始兩組證候分布開始有統計學差異,復發組證候仍然為濕熱證(兼夾脾虛、腎虛、陰虛),治愈組濕熱證(兼夾脾虛、腎虛、陰虛)占50%,脾虛證占36.84%,肝郁證占10.53%,至術后12 個月濕熱證(兼肝郁)僅1 例,術后24 個月正常證候達92.11%。提示CIN 術后濕熱證的消退,至少需要6 個月,這與濕熱之邪的性質有關,濕性黏滯,其性重濁,故濕邪為病多纏綿難愈,濕與熱結則“熱得濕而熱愈熾,濕得熱而濕愈橫”。

進一步分析同一證候不同結局證候演變,疾病良性轉歸趨勢為:脾虛濕熱證,至術后6 個月濕熱退,脾虛證為主,至術后12 個月后均演變為正常證候;肝郁濕熱證,術后6 個月仍然以肝郁濕熱證為主(77.78%),開始出現肝郁證(22.22%),術后12個月為肝郁證為主(94.44%)、肝郁濕熱證1例(5.56%),術后24 個月均演變為正常證候。進一步證實濕除熱退是CIN 治愈標志,濕熱是CIN 基本病因病機,而且兼夾肝郁較兼夾脾虛可能對祛除濕熱影響更大。

中醫藥在CIN 的防治方面有優勢,但目前防治理論還有待進一步深入探討,本研究進一步證實濕熱是CIN 的基本病因病機。而且濕熱祛除,預示疾病向良性轉歸,濕熱盤踞預示病變不良進展。因此,臨床在CIN 治療中,要重視CIN“濕熱”病理,清熱祛濕法在宮頸病變的“既病防變”中非常重要,同時要注重健脾、疏肝、益腎。