HUL視角下的工業遺產地向創意產業園轉型研究

任鶴翔,趙 楊

(上海應用技術大學,上海 201418)

隨著改革開放的不斷深入,尤其是在20世紀90年代國家鼓勵“退二進三”后,我國的部分發達城市和較發達城市已經邁入了“后工業化時代”[1]。中國目前面臨大量工業遺產的閑置,核心的問題是如何平衡工業遺產價值的保護與發展,對于有價值的工業遺產在其基礎上維持現狀固然是好,但我們也應該考慮工業遺產價值的適應性再利用,統籌文化效益與經濟效益。當前,兼顧適應性再利用的工業遺產地保護路徑主要有四種:創意產業集聚區、博物館、綜合開發、景觀公園路徑[2],就這四種路徑而言,針對不同的對象選取與之相適應的方法路徑才是合理的。目前我國在創意產業集聚區路徑發展方面要略成熟一些[3],在國內比較成功的案例有北京的798藝術區、上海M50創意園等。然而不可否認的是,雖然我國有著較為成熟的案例,但實踐利用上仍然有不可忽略的問題[4],對于工業遺產的轉型升級往往危機大于機遇[5]。一個工業遺產地的價值如何識別,工業遺產地應該具備怎樣的條件才可以轉型升級為創意產業集聚區,在這些條件中外部因素和內部條件哪個更重要,轉型升級之后我們又該如何統籌各方利益來平衡遺產核心價值保護與可持續發展,同時又該如何將文化效益轉換為經濟效益,只有清楚回答了這些方面的問題,才可以做出明確的對策,更好的引導工業遺產地向創意產業集聚區的轉型升級。

1 城市歷史景觀(HUL)的引入

面臨快速城市化發展所帶來的城市遺產問題,國際上諸多專家進行過多次討論,在此背景下,“景觀方法”與“可持續發展”成為遺產保護的重要議題,而這一議題也促進了HUL的誕生與發展[6]。2011年聯合國教科文組織頒布了《關于城市歷史景觀的建議書》,將HUL定義為:文化和自然價值屬性的歷史層積結果的城市區域,它超越了“歷史中心”或“整體”的概念,包括更廣泛的城市背景及其地理環境[7],這一定義明確了HUL作為名詞性的實體存在和動詞性的方法的雙重含義[8-9],是兼顧城市遺產保護與發展的方法。

1.1 識別方法:時間維度的動態層積

從城市發展的時間維度來講,其發展演變過程是動態連續的,有一定的時間軌跡變化,而在城市發展的某一時期,也會呈現出不同的文化、經濟、政治等印記,這些要素是不同時間維度的多元“層積”反映,這一城市發展變化體現了時間維度的“動態層積”[10]。從“動態層積”出發,以時間線序列對城市工業遺產進行價值的識別和文化的判斷,是工業遺產保護的前提,也是文化的根基所在。

1.2 保護方法:空間維度的整體關聯

對于城市遺產的保護,HUL強調應在保護的進程中將其置于更大的地理空間范圍,從整體性角度出發協同周邊發展,同時也強調關聯文化、經濟、社會等要素。

2 上海M50創意產業園“動態層積”價值識別

2.1 歷史演進概況

上海M50創意園位于上海市普陀區莫干山路50號,是蘇州河畔保留最為完整的民族工業建筑遺存[11]。M50廠房建于20世紀30年代,最初為工廠倉庫。1937年民族資本家周學熙、周志俊父子受抗日戰爭影響將青島華新紗廠部分機器及紗錠遷入此地,并以英商名義創辦了信和紗廠,1940年因政局變動改名為“華商信和紗廠”,1941年日軍接管了信和紗廠,抗日戰爭后期周氏父子贖回工廠,并于1945年全面復工,但因解放戰爭又使得園區一度停工。建國后工廠由私營轉化為公私合營,并于1966年改為上海第十二毛紡廠[12]。20世紀80年代中后期,全國的毛紡織產品市場呈現出疲軟的狀態,該廠產量及經濟一度下滑,這期間該廠雖做出發展政策的調整(1994年改建為上海春明粗紡廠),經濟狀況曾一度出現了短暫的回升。但在時代的發展中,被淘汰的命運已成必然,20世紀90年代的“退二進三”使得園區不得不做出重大調整,于1999年停工停產,并進行轉制。

縱觀M50園區的發展歷程,大概可以為三個階段1933年—1940年園區誕生階段、1940年—1984年園區快速發展階段、1984年—1999年園區穩定階段(如表1所示)。

表1 M50空間格局演變

2.2 文化創意產業的發展

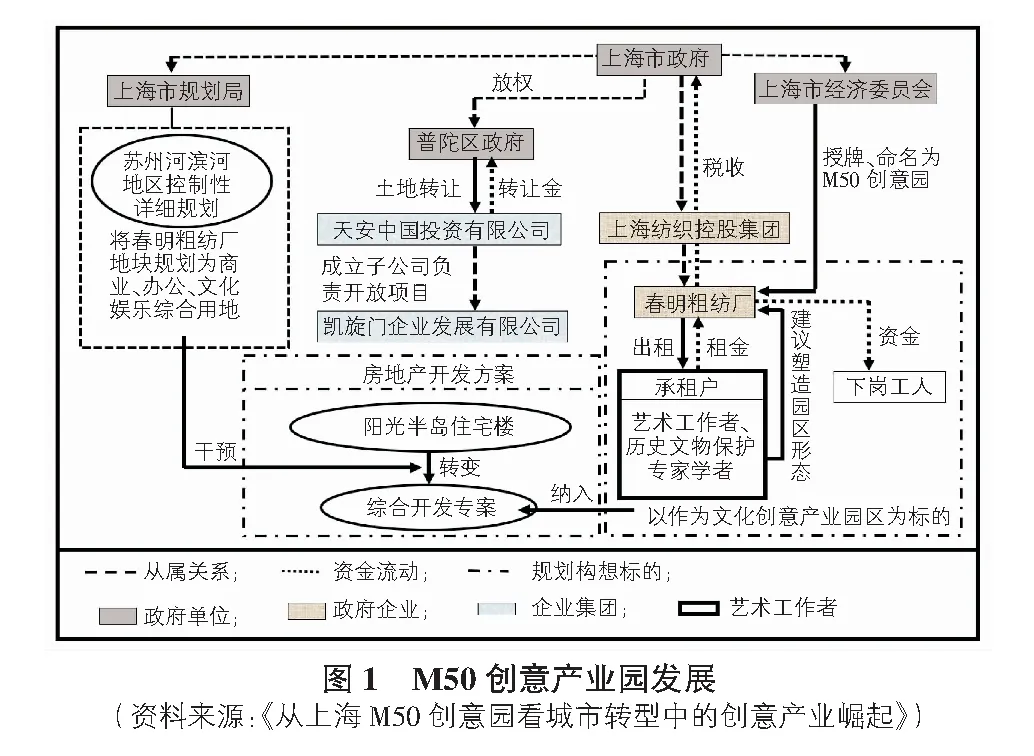

2000年上海開始著手整治蘇州河水污染問題,并同步編制《蘇州河兩岸景觀規劃》[13]。按照當時的指示,這一地塊的廠房全部要拆除用于商業、辦公、文化娛樂等綜合用地。在這一指示尚未執行之前,上海春明粗紡廠作為“房東”來出租空置下來的廠房。由于較低的租金和該場地特有的氣質,吸引了畫家薛松,隨即他便把工作室搬到了這里;此外慕名而來的還有香格納畫廊的老板勞倫斯,并在此建成了M50首個商業畫廊。以此為契機,上海春明粗紡廠慢慢地吸引了眾多的畫家、設計師、藝術工作者等前來入駐,該園區逐漸形成了濃厚的藝術氛圍。在這樣自由的環境下,藝術創作得到了迸發[14],一幢幢被人遺忘的舊廠房,又一次的充滿了生機,重回了人們的視野。后來正是由于這里的藝術工作者不斷的請愿呼吁,最后由上海春明粗紡廠出面與政府相關部門達成共識,并重新考慮園區整體的保護與適應性再利用[15]。從2000年起,園區逐漸向藝術創意產業區轉型;2005年,該園區正式被上海市經委掛牌為創意產業集聚區,命名為M50創意園[16];2011年,原上海春明粗紡廠更名為上海M50文化創意發展有限公司,負責園區管理事項。可以說上海M50創意園是一場自下而上的地段更新行為(見圖1)。

3 基于“整體關聯”的M50保護與發展探索研究

在對M50工業遺產價值識別的基礎上,從宏觀尺度、微觀尺度以及園區管理三個方面探討工業遺產“整體關聯”的兼顧保護與發展方法,通過對M50工業遺產及其關聯要素進行分析,從而將工業遺產價值落實到具體空間維度的載體層面。

3.1 宏觀尺度

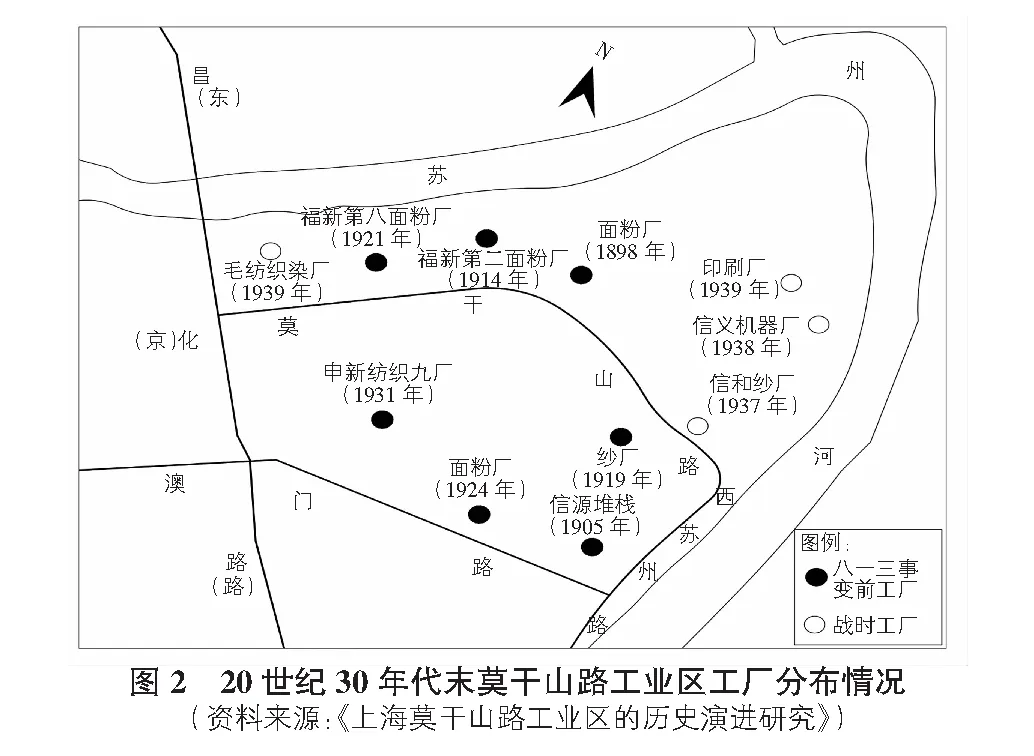

上海莫干山路地處蘇州河中段,在此處蘇州河有一個轉彎且毗鄰上海火車貨運站,水陸貨運交通方便。在19世紀末及20世紀30年代民族工業大發展時期,這樣的地理環境為此地吸引來了眾多民族資本,很快這里就成為了蘇州河沿岸最為集中的工業區(見圖2)。前文提到的“退二進三”“蘇州河整治”以及“蘇州河沿岸景觀規劃設計”“企業轉型”等相關背景下,M50發生了自上而下的更新運動,這一運動的結果也激活了莫干山路城市工業遺產。通過不斷進行的城市更新運動,政府規劃部門對以M50為主的工業遺產地進行了區域性的空間劃分格局保護,形成了以工業遺產特征及創意文化旅游為主的歷史保護街坊。

3.2 微觀尺度

3.2.1 工業遺產建筑的保護與利用

自20世紀30年代建廠起,伴隨著企業的不斷壯大,為了滿足各個時期的功能需求,園區建筑經歷了不斷的擴建,最終呈現出來的上海春明粗紡廠糅合了不同時期建筑風格特點,交錯布局的歷史建筑形成了園區特有的氣質。但因建設時間較為久遠,部分建筑存在風化嚴重及安全性問題,園區于2005年、2008年分別對其進行修繕。第一次主要是查漏補缺,重點修繕結構安全等問題;第二次修繕秉承著“修舊如舊”的原則,以尊重歷史為主,為后續的發展奠定了文化基調。園區管理方在修繕裝修等工作對承租戶也有相當嚴格的要求,要求他們裝修時必須通過園區的嚴格審查,不得對建筑原貌及結構造成破壞,可以選擇性的保留一些工業元素[17]。園區整體的建筑保留了其粗放的風格,在部分細節的處理上進行了修整,如建筑的外立面改造等。通過特定材料的多方面應用、結構的嵌入、空間的修整等多樣的處理手法,使工業建筑在厚重的風格下也呈現出了活潑的特點,其建筑立面在空間虛實、材料的應用展示、色彩的搭配對比上處處體現了設計者的匠心所在。

上海M50創意園現存的建筑中,結構類型多樣,有完整保留的磚木結構,也有磚混、鋼混等混合結構的建筑;園區糅合了各個時期建筑的特點,當然也少不了一些現代建筑材料,如在保持建筑原結構的基礎上,以大型落地窗的形式展現,也有彩色塑鋁板的應用。總之,在建筑的改造上,以保護遺產價值為基礎,同時也要兼顧創新與發展。在豎向尺度方面,園區建筑的錯落布局是相當豐富的,雖然有著高達數十米的五層大廠房,但是結合其他二層、三層、甚至是一層的小體量建筑,從整體布局上來看,并沒有給人以壓迫之感,反而親切宜人,工業建筑群落構成了園區完整的層次關系(見圖3)。

3.2.2 景觀改造

在空間格局上,園區的主要空間有戶外公共開放空間及濱河空間。因園區歷史發展的特殊性,建筑布局較密,戶外公共活動空間有限,園區中心位置整合出一塊三角廣場是園區最大公共活動空間,可為園區舉辦藝術展覽活動及戶外演出等提供場所。園區位于蘇州河畔,濱河的建筑利用多為主題餐廳及民宿等,提供了較好的景觀視野,這一部分的建筑也會定期舉辦不同特色的主題活動,充分利用濱河優勢。

從功能分布來看,畫廊多位于道路兩側,吸引了主要人流;而一些茶道輕餐飲、竹編等藝術活動多位于建筑內部深處,或河畔一帶;相關生活服務配套在園區占的比例較少,且多位于園區內部,人流量相對較少[18],從這一方面也更能說明M50創意產業的定位。園區內部的交通流線因其建筑布局改動較少,人車混行,在一定程度上造成了園區物流交通不便;但人行系統便捷,有著即時的可達性。

園區的景觀小品標志較豐富,園區的標識系統經過反復設計定稿,最終將園區的標識設計成一個系列;入口的標志LOGO具有一定的識別性,有著其歷史底蘊的特有氣質;此外還包括各建筑墻面的墻繪、裝飾小品以及各工作室也會在門口擺出和工作室特色相匹配的各種展品及景觀小品,豐富了園區的景觀標志(見圖4)。

3.3 園區管理

3.3.1 兼顧工業遺產保護與發展的資助項目

園區管理方統籌考慮了M50創意園在工業遺產的保護與適應性再利用方面所面臨的不同問題,首先園區發展得到了國家政策的扶持,在聯系贊助方以及資金方面有了一定的優勢,園區開拓了資助和支持渠道來為藝術工作者們提供相應的贊助與支持。上海M50文化創意產業發展有限公司作為管理者,也會舉辦一系列藝術活動以此來激活園區活力,促進園區創意產業發展。同時,和上海其他的創意產業集聚地相比,M50創意園的租金相對較低,也為藝術工作者提供了可接受的經濟發展空間,緩解了部分年輕及尚未打開自己名聲的藝術家工作室經濟的運行壓力。在藝術產業方面,園區借鑒了西方畫廊和經紀人的合作模式,而畫廊和經紀人所組成的模式正是藝術產業化的根本環節[19],將文化效益轉化為經濟效益有了穩定的路徑。從園區的業態發展方面,園區嚴格控制商業比例,始終將“藝術、創意、生活”作為核心價值,實現文化價值向經濟價值的轉變。

3.3.2 融合虛擬與現實的多元化園區推廣

上海M50創意園有著一套自己的宣傳體系,包括線上和線下兩類渠道。線上載體包括M50官方網站和微信公眾號,以及一些商業媒體;線下包括舉辦設計類的國際競賽來提高園區的藝術氛圍和知名度,同時也會不定期舉辦藝術文化節和不同的主題活動來增加園區活力和藝術環境。園區也注重M50名牌的建設,對園區品牌進行賦值,以及進行連鎖授權等,來更好的整合資源,進行品牌宣傳的最優化。

M50創意園以藝術為核心,保證集聚創意產業的整體定位,形成輻射擴散的文化商業氛圍。一些創意產業集聚地的藝術工作室常常將服務人群定為小部分藝術圈中的人,而忽略了大部分的人群,這往往也會造成創意園很難融入城市發展中。M50創意園不再局限于小范圍藝術圈,而是把受眾拓展到藝術愛好者和普通游客,通過多元化的園區推廣讓市民及游客能夠更好、更方便的近距離感受文化藝術的魅力。

3.4 小結

上海M50創意園兼顧了歷史上園區曾作為工廠的遺產價值和現如今作為創意產業集聚區的綜合發展前景,園區的綜合發展達到了一個相對穩定的狀態,無論是在遺產價值的保護和適應性再利用方面,還是項目的支持、資金、園區整體的展示和宣傳等,M50創意園的發展都是我國工業遺產地向創意產業集聚區轉型比較有代表性的案例。

M50創意園區的遺產價值保護與發展主要從三個層面來進行,首先是宏觀層面,M50作為工業遺產地向創意產業園轉型的杰出案例帶動了周圍工業遺產區域性的空間劃分格局保護,形成了以工業遺產特征及創意文化旅游為主的歷史保護街坊。第二是微觀層面上,對工業遺產建筑及其景觀實施保護及更新,在保護的基礎上進行開發利用。第三從園區管理層面上,園區堅持集聚創意產業的定位,始終將“藝術、創意、生活”作為核心價值,以藝術創意產業為主體,商業的綜合開發為輔;在資金的支持方面,園區通過低租金來招攬藝術工作者前來入駐,并綜合協調社會各方,形成兼顧遺產保護與發展的多渠道資助項目;在價值宣傳上,園區方通過線上和線下兩種方式對M50創意園進行多元化推廣,同時園區方也組織實地的導覽系統,對到訪者進行綜合完整創意產業集聚區的解說導覽。

4 轉型發展中的問題反思

在工業遺產地向創意產業集聚區轉型的案例中,上海M50創意園在國內相對來說較為成熟,其發展路徑及成功經驗值得相關案例辯證地學習借鑒,但是其轉型過程中所遇到的問題以及不足之處也需要探討。

首先便是園區的交通問題,由于歷史建筑布局的原因,造成園區內部不可避免的交通混亂。園區僅有一條機動車道,這給物流運輸造成了不便,機動車的可達區域受限,同樣也存在著一定的消防隱患;園區的交通系統是人車混行,這也在一定程度上給人造成了潛在的威脅;因園區戶外場地有限,所以并未對停車位進行詳細規劃,所以會導致出現亂停現象,這也給本就不富余的車道造成了更加擁堵的現狀。

其次是在提及M50創意園的時候大家的關注點通常在園區的創意文化價值上,往往會忽略了其作為工業遺產的價值所在,這也說明園區缺乏對工業遺產價值進行更深層的解讀和宣傳[20]。從園區的整體活動方面來說,人的活動多限于建筑內部,園區缺少一定的戶外開放空間,造成戶外人流量較少,園區缺乏活力。綠化設計方面,因園區位于城市中心位置,用地較為緊張,且該項目對建筑整體布局改動較少,留給綠化的空間十分有限。

對于園區的承租者們最關注的問題就是租金,雖然園區有著相應的資金政策及優勢,但是面對上海整體的發展以及周圍日益完善的配套設施,租金的快速上調已是必然,這也導致了園區藝術家的流動性在逐漸增大。從另一個角度來看,工業遺產地向創意產業集聚區轉型更依賴于經濟的產出,創意文化與商業發展始終存在著博弈行為,相對于其他三種方法路徑來說,創意產業集聚區更需要自下而上的更新機制。這從本質上也解釋了工業遺產向創意產業集聚地轉型不是基于保護的方法,而是以發展帶動保護,以商業的運行促進文化的發展。這也證明了上海M50創意園能取得如今的發展成果是十分艱難的,保護和發展在這一路徑上很難取得平衡,未來該當如何,還需我們進一步探索。

5 結語

工業遺產作為世界文化遺產的重要組成部分,對其保護與適應性再利用研究極其重要。HUL作為兼顧城市遺產保護與發展的方法論,為工業遺產的保護提供了新的研究視角,其強調以發展的目光看待城市遺產的層積性,并關聯遺產及其相關環境的整體性保護。基于此,本文結合上海M50創意園案例,通過時間維度對其歷史脈絡進行梳理,挖掘M50創意園“動態層積”的發展歷程,并基于“整體關聯”的保護方法從宏觀、微觀尺度以及園區管理上詳細歸納了M50創意園的整體性保護與發展的策略,最后結合M50轉型發展中所遇到的問題以及不足之處進行了詳細探討,相關成果以期為進一步研究工業遺產的保護與發展提供新的視角與成熟案例參考。