牽著蝸牛去散步

2022-04-26 08:10:22何騰江

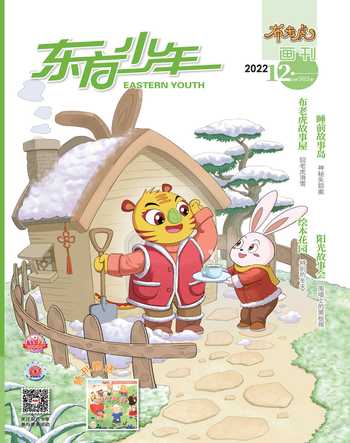

東方少年·布老虎畫刊 2022年12期

何騰江

何響特別喜歡跟我“斗嘴”,因為他總有自己的道理。

我:養兒子真辛苦!

響:當兒子也很辛苦啊!

我:為什么呢?

響:因為家長 總有各種各樣的要求。

我:有要求你不也經 常不聽嗎?

響:有道理的我聽,沒道理的當然不聽了。

我:我們哪次沒道理了?

響:我哪次不聽,哪次就沒道理。

我:……

跟何響斗嘴經常把我氣得夠嗆,但冷靜下來想想,又覺得他講的未必都是歪理。

孩子也是獨立的個體,對待每一件事,他們都會有自己的想法。但是,作為家長,經常會忽略這個事實,喜歡對他們指手畫腳,要么說吃飯慢了,要么批評見到長輩不夠有禮貌,要么說學習效率太低……總之,家長總會自覺不自覺地用自己的標準去衡量和要求孩子。

曾經讀過作家張文亮的一首詩《牽一只蝸牛去散步》,他是這樣寫的:

上帝給我一個任務/叫我牽一只蝸牛去散步/我不能走太快/蝸牛已經盡力爬/為何每次卻總是那么一點點/我催它/我唬它/我責備它/蝸牛用抱歉的目光看著我/仿佛在說/人家已經盡力了嘛/我拉它/我扯它/甚至想踢它/蝸牛受了傷/它流著汗/喘著氣/繼續往前爬……

我不禁想:在很多時候,我們做父母的,是否就像詩里寫的那樣,表現出了太多的“急功近利”,缺少了一份“靜待花開”的耐性和理性?

反思何響成長的道路,我牽著他這只“蝸牛”向前走時,的確存在很多問題,有時他的腳步慢了,我不僅不會停下來等他,還會催他、批評他甚至去扯他。所以,也難怪他會發出“當兒子也很辛苦”的感嘆。

其實,孩子最需要的就是父母的陪伴和等待。給“蝸牛”多一點點時間,讓他們可以放心地用自己正常的速度前進,這應該是家長送給孩子最好的成長禮物。